Im vergangenen Juli wurde der Schlagabtausch zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, als Zeichen dafür gewertet, dass man in äußerst gefährliche Gewässer einer „nuklearen Eskalation“ geraten war. Dass sich die darauffolgenden Ereignisse zudem mit dem 80. Jahrestag des „nuklearen Massakers“ deckten, das Hiroshima und Nagasaki in Schutt und Asche legte, war höchst bedenklich. Stand die Welt möglicherweise vor einem tödlichen neuen Spiel des nuklearen Roulettes? Die Tatsache, dass die Fundamente der gegenwärtigen internationalen Ordnung an allen Enden zu reißen scheinen, vertieft die Sorge, dass eine nukleare Eskalation in einem Atomkrieg enden könnte.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs warfen die USA am 6. und 9. August 1945 Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki ab. Dabei kamen mindestens 200.000 Menschen ums Leben. Die USA gingen als einziges Land in die Geschichte ein, das je eine „Atombombe“ eingesetzt hat. Aus amerikanischer Sicht war der Abwurf auf zwei japanische Städte, auch wenn er moralisch nicht zu rechtfertigen war, ein „notwendiges Übel“, da er das Ende des Krieges beschleunigt habe – selbst um den Preis Hunderttausender unschuldiger Opfer. Diese Doktrin des „notwendigen Übels“ diente der globalen Hegemonie der USA als bequemer Vorwand. Wie erschreckend diese Denkweise sein kann, zeigte sich am 12. Mai 1996, als die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Madeleine Albright, in einem Interview mit dem Sender „CBS News“ zu den durch US- und UN-Sanktionen gestorbenen irakischen Kindern befragt wurde. Auf die Bemerkung der Moderatorin: „Wir haben gehört, dass eine halbe Million Kinder gestorben ist – mehr als in Hiroshima. War es das wert?“, antwortete Albright: „Ich denke, es war eine sehr schwierige Entscheidung, aber wir glauben, dass es den Preis wert war.“ Dieselbe Geisteshaltung steckt auch hinter der fortgesetzten Unterstützung Israels mit Waffen und Geld, während dessen Bomben Zehntausende Kinder in Gaza töten.

Den Befehl zum Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki gab US-Präsident Harry S. Truman. Offiziell wurde dies damit begründet, Japan zur Kapitulation zu zwingen und so den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Doch das entsprach nicht der Wahrheit: Die Japaner wussten, dass sie den Krieg verloren hatten, und waren zu Verhandlungen bereit. Mehrere prominente US-Generäle, darunter Dwight D. Eisenhower, hielten einen Einsatz der Atombomben für unnötig. Eisenhower, der zwischen 1953 und 1961 selbst US-Präsident war und im Krieg die alliierten Streitkräfte in Europa befehligte, erklärte im Juli 1945 gegenüber Kriegsminister Henry Stimson, er sei aus zwei Gründen dagegen: „Erstens waren die Japaner bereit, sich zu ergeben, und es gab keinen Grund, sie mit diesem schrecklichen Ding zu treffen. Zweitens hasste ich den Gedanken, dass unser Land das erste sein sollte, das eine solche Waffe einsetzt.“

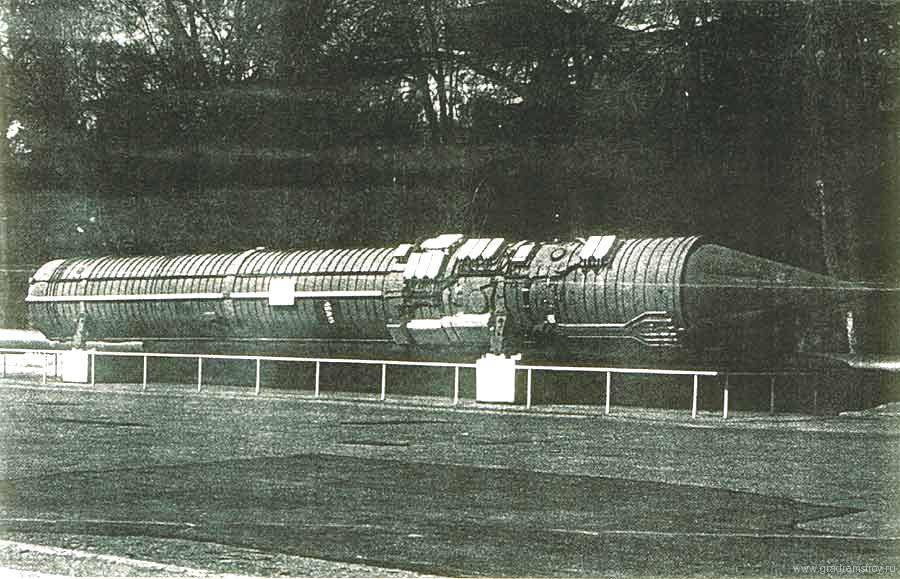

Am 16. Juli 1945 führten die USA ihren ersten Atombombentest in der Wüste „Jornada del Muerto“ in New Mexico durch. Der Test war erfolgreich, und nun sollte die Bombe als direkte Vernichtungswaffe eingesetzt werden – Zielorte: Hiroshima und Nagasaki. Truman ging es weniger um die Kapitulation Japans als vielmehr darum, der Welt die Wirkung der Bombe vorzuführen. Hauptzweck des Abwurfs war es, potenziellen Gegnern, allen voran der Sowjetunion, eine Machtdemonstration zu liefern. Zu Beginn des Kalten Krieges sendeten die USA die Botschaft, über eine unüberwindbare militärische Überlegenheit zu verfügen. Doch kurz darauf besaß auch die Sowjetunion ihre eigene Atombombe. Moskau war über die geheimen US-Atomprojekte informiert, da einige Wissenschaftler aus Sorge vor einem amerikanischen Monopol regelmäßig Informationen durchsickern ließen. Stalin wusste alles – die amerikanische Führung wusste hingegen nicht, dass er es wusste.

Während des Kalten Krieges standen sich die USA und die Sowjetunion mehrmals am Rande eines Atomkriegs gegenüber. Am 16. Oktober 1962 erschütterte die „Kuba-Krise“ die Welt: Die USA entdeckten sowjetische Atomraketen auf Kuba, blockierten die Insel und die Sowjets schickten Kriegsschiffe in die Region. Die Gefahr eines Atomkriegs versetzte die Welt in Angst. US-Präsident John F. Kennedy und der sowjetische Führer Nikita Chruschtschow einigten sich nach 13 Tagen intensiver Verhandlungen: Die sowjetischen Raketen auf Kuba und die US-amerikanischen Jupiter-Raketen bei Izmir wurden abgezogen – ohne dass Ankara darüber informiert wurde. Für Kuba war es nicht anders.

II

Nach all den Jahren klingen erneut nukleare Säbel zwischen den USA und Russland. Im vergangenen Juli bezeichnete Trump Russland und Indien als „tote Volkswirtschaften“ und warf beiden Ländern vor, in „gefährliches Terrain“ zu geraten. Die Antwort kam nicht von Putin, sondern von Dmitri Medwedew, der auf „Telegram“ schrieb: Trump solle sich an seine geliebten „Zombiefilme“ erinnern und daran, wie gefährlich eine „tote Hand“ sein könne.

Warum verweist Medwedew auf „Zombiefilme“ und die „Tote Hand“? Die „Zombiefilme“ begannen 1968 mit George A. Romeros „Night of the Living Dead“ und setzten sich über vier Jahrzehnte fort. Darin wird ein apokalyptisches Szenario in den USA gezeigt, bei dem Tote als Zombies auferstehen und die Menschheit ums Überleben kämpft. Diese Filme, die oft politische Anspielungen enthielten, fanden weltweit ein großes Publikum. Trump soll sie in seiner Jugend gesehen und wie viele Gleichaltrige stark verinnerlicht haben. Auch die Kuba-Krise war ein prägendes Ereignis für seine Generation. Während die Zombiefilme Fiktion waren, war die Bedrohung durch Atomwaffen real. Ebenso brannten sich die Bilder von Hiroshima und Nagasaki ins kollektive Gedächtnis ein. 1983 lief der Film „The Day After“, der die USA kurz vor und nach einem Atomkrieg zeigt. Manche Eltern verboten ihren Kindern, ihn zu sehen. Kommentatoren zufolge prägte die Angst vor einem „nuklearen Weltuntergang“ die Weltsicht Trumps und seiner Generation nachhaltig.

„The Day After“, ausgestrahlt vom Sender „ABC“, zeigte die Vernichtung mehrerer Städte in Kansas in einem Atomkrieg mit der Sowjetunion. Über 100 Millionen Menschen sahen den Film – fast die Hälfte der US-Bevölkerung. Auch Präsident Ronald Reagan, selbst ehemaliger Schauspieler, sah ihn und schrieb später in sein Tagebuch: „Er hat mich in eine große Depression gestürzt.“

„Der Tag Danach“ schockierte Millionen von Amerikanern, weil er das Grauen der nuklearen Zerstörung in erschütternden Bildern zeigte. Verkohlte Leichenberge und sich langsam bildende Strahlenblasen wirkten weit stärker als jede tränenreiche Rede. Der Film war in gewisser Weise ein Abbild des „nuklearen Massakers“ von Hiroshima und Nagasaki.

„The Day After“ warnte davor, dass der nie für möglich gehaltene Atomkrieg eines Tages doch anklopfen könnte. Im Film will die schwangere Alison Ransom ihr Kind nicht zur Welt bringen, weil sie nach den Schrecken, denen sie beigewohnt hat, alle Hoffnung verloren hat. Sie widerspricht Dr. Russell Oakes, der sie zu trösten versucht, mit den Worten: „Wir wussten es. Wir wussten alles über Bomben und Strahlung. Wir wussten seit vierzig Jahren, dass es geschehen könnte. Niemand hat sich darum gekümmert.“ Mit Anspielungen auf die Kuba-Krise von 1962 konfrontierte der Film die Amerikaner mit der Tatsache, dass sie in einem globalen Spiel des „nuklearen Roulettes“ Geiseln waren. Er schuf zwar Bewusstsein für das nukleare Wettrüsten zwischen den beiden Supermächten, verstärkte aber auch kollektive Hoffnungslosigkeit.

Der Film stellte Konservative und die Anti-Atom-Bewegung gegeneinander. Konservative Kommentatoren kritisierten ihn, weil er angeblich die „amerikanische Abschreckung“ schwäche. Anti-Atom-Aktivisten hingegen nahmen ihn begeistert auf und organisierten während der Ausstrahlung Kerzenlichtproteste gegen Atomwaffen. Laut den Produzenten hatte der Film keine andere politische Botschaft, außer dass ein Atomkrieg „schlecht“ sei. Manche Beobachter meinten jedoch, er habe vielen jugendlichen Zuschauern Gefühle von Schrecken, Nihilismus und Verzweiflung eingeimpft. Der „Day-After-Effekt“ wird bis heute in Diskussionen über Atomkriegsszenarien als historisches Phänomen angeführt. Man nimmt an, dass auch Trump diesen Film als junger Mann gesehen hat – in seiner ersten Amtszeit verwies er bei Gesprächen über Atomwaffen mehrfach auf dessen schockierende Szenen.

Einen wichtigen Einfluss auf Trumps Interesse an Atomwaffen hatte sein Onkel John G. Trump, Elektroingenieur und langjähriger Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT). John G. Trump, der 1985 im Alter von 78 Jahren starb, war Mitgründer eines Unternehmens, das Generatoren für die Nuklearforschung herstellte. 1983 verlieh ihm Präsident Ronald Reagan die „National Medal of Science“ für seine Arbeiten zur Anwendung von Strahlung in Medizin, Industrie und Kernphysik. Trump, der als besessen von Atomwaffen gilt, verwies bei Gesprächen zu diesem Thema oft auf das, was er von seinem Onkel gelernt hatte. „Onkel Nuklear“ warnte ihn auch davor, dass nukleare Forschung ein gefährliches Ausmaß für die Welt annehmen könne. Als Trump 2016 zum Präsidenten gewählt wurde und dafür kritisiert wurde, offen über den Einsatz von Atomwaffen zu sprechen, entgegnete er: „Warum bauen wir sie dann? Warum bauen wir sie?“ Am 9. August 2017 schrieb er auf X (Twitter): „Meine erste Anweisung als Präsident war es, unser Atomarsenal zu erneuern und zu modernisieren. Es ist jetzt stärker und mächtiger als je zuvor.“ In einem Interview erklärte er, Länder wie Japan oder Südkorea sollten ihre eigenen Atomwaffen entwickeln, wenn sie nicht mehr für den „militärischen Schutz“ durch die USA zahlen wollten. Zudem sagte er, ein Atomkrieg sei ohnehin unausweichlich: „Wie auch immer, es wird passieren. Es ist nur eine Frage der Zeit… Würden Sie nicht auch wollen, dass Japan Atomwaffen hat, wenn Nordkorea welche besitzt?“ Von seinem Onkel hatte er gehört, dass in einem Atomkrieg zwischen zwei Mächten beide verlieren würden. Deshalb erklärte er, dass es im nuklearen Roulette keinen Sieger geben könne.

Trumps Projekt eines „Goldenen Kuppel-Luftverteidigungssystems“ soll nuklear bestückte Raketenangriffe auf die USA abwehren – und zugleich die Option offenhalten, dass die USA selbst als Erste Atomwaffen einsetzen. Die Doktrin der „gegenseitig gesicherten Vernichtung“ (Mutual Assured Destruction) gilt nach wie vor als Garant dafür, dass Atommächte nicht gegeneinander Krieg führen. Kritiker sehen jedoch in Trumps „durchschlagsicherer“ Goldener Kuppel den letzten Sargnagel für die Kontrolle strategischer Atomwaffen. Denn wie das israelische „Eiserne Kuppel“-System könnte auch das 175 Milliarden Dollar teure US-Projekt durchbrochen werden. Ein ähnliches Vorhaben gab es bereits unter Präsident Reagan mit der „Strategic Defense Initiative“ (SDI). Reagan wollte mit Laser- und Nuklearwaffen im Weltraum einen Schutzschild gegen sowjetische Raketen schaffen. Das extrem teure Programm, das unter dem Namen „Krieg der Sterne“ verspottet wurde, wurde später aus Spargründen eingestellt – auch begünstigt durch den Zerfall der Sowjetunion. Trumps „Goldene Kuppel“ rief diese Debatten aus den 1980er-Jahren erneut ins Gedächtnis.