„Gebt von dem ab, was über euren Bedarf hinausgeht“ (Bakara/2:219); „Euer Besitz und eure Kinder sind nichts als eine Prüfung“ (Anfal/8:28) – Wer in diesem Bewusstsein lebt, wer für erlaubten (halal) Lebensunterhalt arbeitet, wer durch seine Bemühungen anderen Menschen Arbeitsmöglichkeiten schafft, wer die Rechte seiner Mitarbeitenden achtet, wer von seinem Verdienst Bedürftigen, dem Staat und der Gesellschaft einen Anteil abgibt – wie glücklich seid ihr zu schätzen! Was könnten wir euch anderes sagen als ein Gebet? Ihr seid die Kraft unseres Landes, unserer Gesellschaft und der gesamten Menschheit. Möge Allah euch mehren – an Zahl wie an Verdienst…

Aber dann gibt es auch jene, die Professor Ahmet Tabakoğlu diese Worte entlocken:

„Wir haben unsere Prüfung mit dem Geld verloren. Der Grund? Wenn wir reich sind, wächst unser Ansehen. Doch wir haben vergessen, dass Reichtum Verantwortung bedeutet – und sind zu Sklaven des Geldes geworden. Auf der Jagd nach Titeln und Positionen wollten wir unser Leben absichern… Und so ist der Muslim dem Muslim ein Wolf geworden – nur um der Karriere willen.“

(Interview in der Zeitschrift Düşünce, Sonderausgabe „Geld“)

Wenn Wahrheit und Wirklichkeit so sehr voneinander losgelöst sind, dann müssen wir unseren Kopf in beide Hände nehmen und gründlich nachdenken, im Gespräch Rat suchen, einander unsere Sorgen mitteilen… Wir müssen sprechen – aber es sollte sich auch lohnen zu sprechen. Wir sollten unseren Worten gerecht werden. Wenn wir uns mit oberflächlichen Blickwinkeln begnügen, erkennen wir weder die Probleme klar, noch finden wir Wege zu ihrer Lösung. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt… Das Wort ist das Haus des Seins. Das Sein offenbart sich durch das Wort; ohne die Sprache in unserem eigenen inneren Zustand zu begreifen, können wir keine Verbindung zur Wahrheit herstellen.

Für den gläubigen Menschen gilt selbstverständlich: Das Wort Gottes ist der Anfang von allem, die Grundlage allen Geschehens. Doch der Mensch wurde auch gefragt: „Wollt ihr denn nicht nachdenken?“ – Ausgehend von dieser Aufforderung hat sich das Verständnis etabliert: „Alle Bücher dienen dem Verstehen eines einzigen Buches.“ In der heutigen Welt fließt das Wort weiter – und trägt sowohl Philosophie als auch Wissenschaft in sich. Was davon für uns nützlich ist, sollten auch wir in unser Verständnis aufnehmen.

Gedankengänge, die die Etymologie von Begriffen, ihre sich wandelnden Bedeutungen durch Geschichte und Kulturen, sowie die Kraft und die Grenzen menschlicher Erkenntnis außer Acht lassen, sind selten wirklich weise. Sie führen unser Bewusstsein nicht näher zur Wahrheit. Nehmen wir zum Beispiel den Begriff „Seele“ (Ruh)… Zu diesem Konzept lassen sich im Koran, in klassischen Kommentaren (Tafsir) und in theologischen Studien an Fakultäten so viele Erkenntnisse gewinnen… Sobald man sich diesem Wissen nähert, wird einem zuerst bewusst, wie schwer es ist, die Verse zum Thema „Seele“ wirklich (in einem gelehrten Stil) zu verstehen und auszulegen. Und neben dieser Schwierigkeit gibt es auch die Bedeutungsverschiebungen, die die Moderne in nahezu jeder Sprache hervorgebracht hat. Auch im Türkischen denkt man bei „Ruh“ heute an die unterschiedlichsten Dinge.

Mein eigenes Fachgebiet heißt offiziell „seelische Gesundheit und Erkrankungen“ – braucht es da noch viele Worte?… Kurz gesagt: Wir sollten reden, ja – aber wer spricht, sollte wissen, worüber er spricht, und darauf achten, seine Grenzen nicht zu überschreiten. Ich verstehe ein wenig von Philosophie und etwas mehr von Psychologie. Daher habe ich beschlossen, besonders über die Philosophie und Psychologie des Geldes zu lesen, nachzudenken und zu schreiben.

Wir wollen über die Philosophie und Psychologie des Geldes sprechen – doch schon die historische Entwicklung des Wortes „Ökonomie“ ist beunruhigend. Im antiken Griechenland bedeutete „Oikonomia“ das „Gesetz der Haushaltsführung“, also die Regelung des dem Haus und der Familie Zugehörigen. Der Begriff „Politische Ökonomie“, erstmals 1615 belegt, beschreibt dann die Verbindung von Haushalt und staatlicher Verwaltung – also das Zusammen- und Mitdenken des Privaten und Öffentlichen.

Mit der politischen Ökonomie beginnt zugleich der Bruch mit religiösen und traditionellen moralischen Perspektiven. Der Mensch wird zum „homo economicus“ – dem rein wirtschaftlich denkenden und handelnden Wesen. Im Lauf der Zeit etabliert sich die Ökonomie als die Wissenschaft, die sich bemüht, „knappe Ressourcen im Spannungsfeld unbegrenzter Bedürfnisse effizient zu verteilen“. Begriffe wie „nationale Ökonomie“ oder „Makroökonomie“ treten auf. Doch all dies reicht noch nicht aus, um die Ökonomie als „reine Wissenschaft“ zu klassifizieren.

Dafür müssen sowohl Ungewissheiten als auch historische Kontexte ausgeschaltet werden – und die Mathematik muss zum Leitfaden werden. Dies gelingt Paul Samuelson, dem Träger des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften im Jahr 1970. Mit der Globalisierung beginnt dann die Liberalisierung des Finanzwesens, das seine räumlichen und politischen Grenzen hinter sich lässt.

Auch die Funktionen des Geldes – als Tauschmittel, als Wertmaßstab und als Wertspeicher – verändern sich im Zuge all dieser Entwicklungen. Ohne dieses Wissen, insbesondere ohne das Verständnis für den tiefgreifenden Wandel, den das Papiergeld mit sich gebracht hat, ist es kaum möglich, sinnvoll über Geld zu sprechen.

„Goethe war derjenige, der – noch bevor Papiergeld ein globales Phänomen wurde – mit einer Weisheit, die Ökonomen neidisch machen könnte, das Wesen und das Schicksal des Papiergeldes erkannte“, sagt Mustafa Özel.

In Faust beschreibt Goethe, wie ein Haushaltsdefizit durch Papiergeld gedeckt wird, die Wirtschaft dadurch zunächst belebt wird – doch am Ende verkaufen sowohl der Mensch als auch der Staat ihre Seele an den Teufel.

So wie die politische Ökonomie den religiösen Blick auf Geld beendet, setzt das Papiergeld der Alchemie ein Ende – jener uralten Suche nach der Umwandlung einfacher Metalle in Gold.

Wir hingegen befinden uns in einer Welt nach der Erfindung des Papiergeldes – einer Welt, die sich von allen früheren grundlegend unterscheidet. Und wir werden versuchen, über die Wirkung des Geldes auf uns zu sprechen – im Rahmen von Philosophie und Psychologie.

Wenn wir es denn schaffen…

„Die Philosophie des Geldes“

In unserer modernen Zeit wollten wir über den Einfluss des Geldes auf uns sprechen – darüber, wie es uns in seinen Sog zieht und mit uns spielt wie eine Katze mit der Maus, also über die Philosophie und Psychologie des Geldes. Doch bevor wir das tun, gebührt jemandem Anerkennung:

Was auch immer zu diesem Thema gesagt wird – es bleibt letztlich eine Fußnote zu den Schriften des deutschen Soziologen Georg Simmel. Und auch das Folgende macht da keine Ausnahme…

Simmel gehört zu jenen Genies, deren Beitrag in der akademischen Welt zu Unrecht übergangen wurde. Obwohl er der Soziologie eine unverwechselbare und tiefgründige Perspektive verlieh, blieb sein Name stets im Schatten von Marx und Weber. Erst im Alter von 56 Jahren fand er einen Platz in der akademischen Welt. Ich selbst stieß auf ihn, als ich mein Buch „Der Mensch – Teil für Teil: Gemeinschaften, Denkweisen, Identitäten“ (Vadi Verlag) schrieb und den Beitrag der Soziologie zur Gruppenexistenz des Menschen erforschte.

Ich war so beeindruckt, dass ich dem Thema ein eigenes Kapitel widmete: „Die vernachlässigte soziologische Einsicht Georg Simmels“.

Simmel betrachtet die Soziologie ausgehend vom Wesen des Menschen und seinen Beziehungen – deshalb nennen manche ihn auch den „Freud der Soziologie“.

Meiner Meinung nach greift das zu kurz. Denn Simmel erkannte die Bedeutung der Psychologie und unbewusster Triebe für das gesellschaftliche Leben und die Geschichte weit früher – und drückte sie auch viel treffender aus, ohne den Unsinn der Triebtheorien zu übernehmen.

Den Einfluss Simmels auf Freuds „Das Unbehagen in der Kultur“ sollte man ebenfalls nicht übersehen.

„Wenn Geschichte kein Marionettenspiel sein soll, dann ist sie Geschichte seelischer Vorgänge…

Auch wenn man behauptet, die Aufgabe der Geschichtswissenschaft bestehe ausschließlich darin, bewusste Prozesse zu beschreiben, so dringen unbewusste Prozesse dennoch in vielfältiger Weise in diese ein, bereiten deren Fundament – und ohne sie lassen sich bewusste Abläufe nicht vollständig erklären.

Gäbe es eine Psychologie im Sinne einer exakten Wissenschaft, so wäre Geschichtswissenschaft im selben Sinne eine angewandte Psychologie, wie die Astronomie eine angewandte Mathematik ist.“

Diese tiefe Einsicht in die Psychologie prägt auch Simmels soziologisches Denken.

Für ihn sind weder „Gesellschaft“ noch „Individuum“ grundlegende Begriffe der Soziologie.

Da es keinen festen Bezugspunkt gibt, der die Soziologie als Wissenschaft legitimieren könnte, bleibt nur eines übrig: die „Wechselwirkung“, in der sowohl das Individuum als auch die Gesellschaft wie Geister verschwinden.

Simmel lehnt die Vorstellung einer gegebenen Gesellschaft ab – ihn interessiert vielmehr: Wie entsteht Vergesellschaftung?

Er glaubt, dass Erkenntnis nur erreicht werden kann, wenn man jeden Prozess bis in seine einfachsten Motive analysiert – durch das Entwirren jener miteinander verwobenen sozialen Fäden, aus denen das Leben besteht.

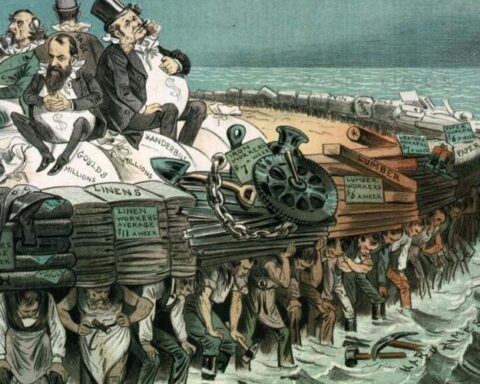

Für Simmel gilt: Je komplexer die Gesellschaft wird, desto stärker wird der Mensch quantitativ und strukturell abhängig.

In der modernen Kultur vertieft sich die soziale Differenzierung, die Abhängigkeiten werden so stark, dass der Mensch zur Sache gemacht wird – eine Tragödie entsteht.

Er unterscheidet sich hierbei grundlegend von Marx: Die Wurzeln dieser Probleme sieht Simmel nicht im Kapitalismus, sondern in der menschlichen Natur selbst.

Was für Simmel wirklich Wert hat, sind nicht Dinge, die entweder leicht zugänglich oder schwer erreichbar sind – sondern jene, die nah, erreichbar, aber zugleich mit großer Mühe verbunden sind.

Geld spielt in der modernen Welt eine zentrale Rolle, weil es sowohl Distanzen schafft als auch die Mittel bereitstellt, sie zu überwinden.

Es verkörpert den Geist der Zeit.

Im Gegensatz zur Tauschwirtschaft ermöglicht es durch seine Abstraktion eine unendliche Kette von Transaktionen.

Doch während die Welt durch das Geld immer weiter „verdinglicht“, wird der Mensch zunehmend entfremdet.

Deshalb schrieb Simmel zunächst „Die Psychologie des Geldes“, und dann – sein Meisterwerk – „Die Philosophie des Geldes“, das mittlerweile auch ins Türkische übersetzt wurde.

Simmel erkennt auch einen engen Zusammenhang zwischen Geldwirtschaft und der Vorherrschaft der Rationalität.

Beiden gemeinsam ist ihre Neutralität gegenüber Menschen und Dingen.

„Indem das Geld die Vielfalt der Dinge auf ein gemeinsames Maß bringt, alle qualitativen Unterschiede lediglich durch quantitative Unterschiede ausdrückt, sich durch Farblosigkeit und Gleichgültigkeit zum Namensgeber aller Werte aufschwingt – wird es zum unheimlichsten aller Kodierungen.

Es höhlt das Wesen der Dinge aus, frisst in unentrinnbarer Weise ihre Eigenheit, ihren besonderen Wert, ihre Unvergleichlichkeit auf…

Geld prägt nicht nur das Wirtschaftsleben, sondern auch Lebensstile, Weltanschauungen, Werturteile und die Formen menschlicher Beziehungen – es bestimmt das Tempo des Lebens.“

Die Bemühungen muslimischer Gemeinschaften, unter Konzepten wie „islamische Ökonomie“ und „islamisches Bankwesen“ gegen Zinswirtschaft und Kapitalismus anzukämpfen, sind zweifellos bewundernswert.

Doch vielleicht liegt die eigentliche Hoffnung in den Versuchen, die Rolle des Geldes zu entschlüsseln – und unsere Seelen, die es wie Wolle zerzaust hat, wieder zu beruhigen.