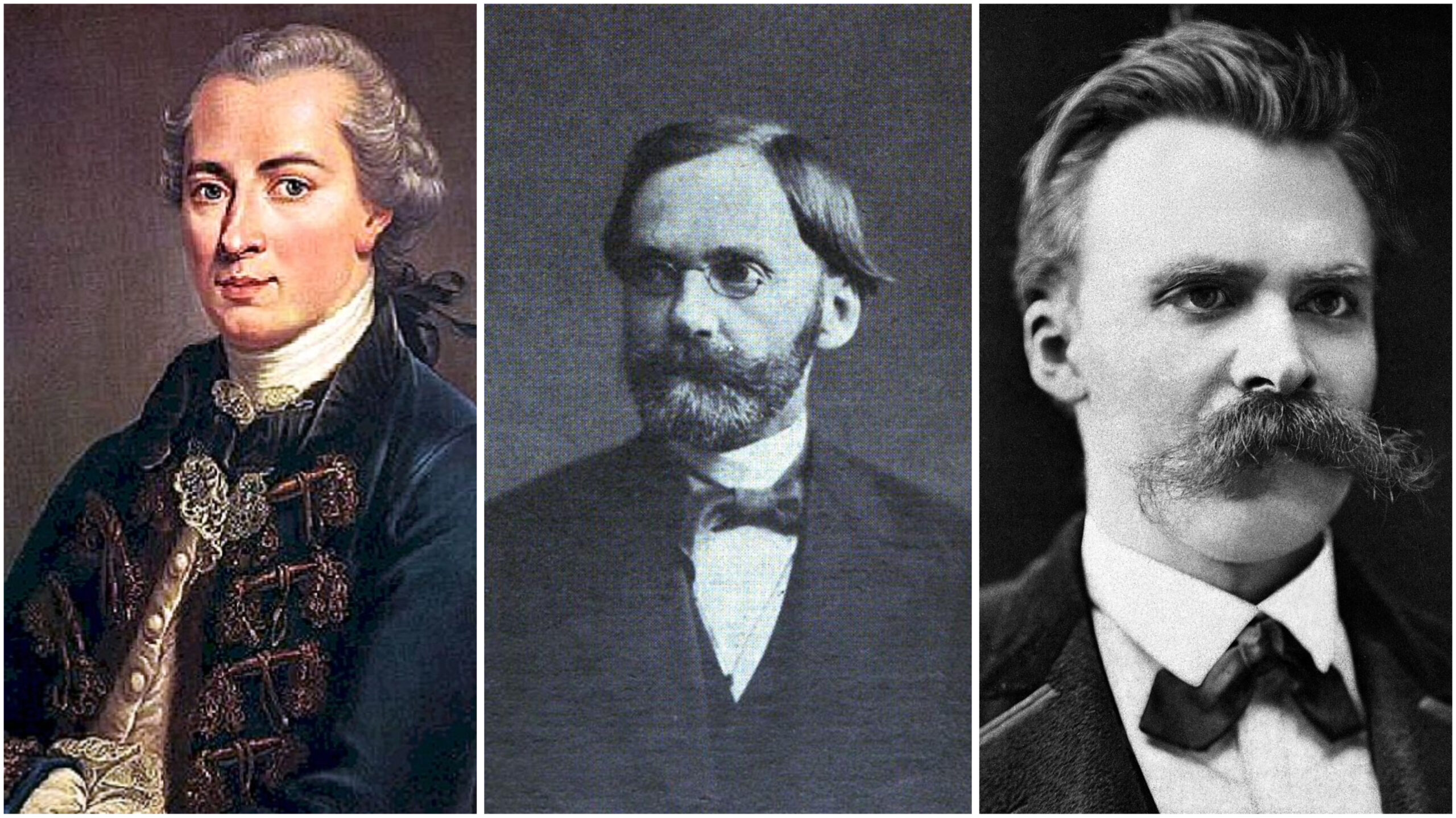

Immanuel Kant (1724–1804) ist heute vor allem durch seine drei Kritiken bekannt, in denen er die Grenzen der Vernunft als Erkenntnisinstrument in den Bereichen Erkenntnistheorie, Ethik und Ästhetik untersucht ( Kritik der reinen Vernunft, 1781/1787; Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Kritik der Urteilskraft, 1790). Zugleich hat er in einer Zeit, in der der cartesische Rationalismus dominierte, die Metaphysik neu gestärkt. In der politischen Philosophie vertrat Kant keine direkte Demokratie, die sich an den Willen der Mehrheit hält, sondern eine republikanische, verfassungsgebundene Staatsform, die auf moralischen Grundlagen beruht. Auch im Bereich der internationalen Beziehungen glaubte er, dass diese im Sinne des Ideals eines universalen Bundes freier Staaten geführt werden müssten. Für diese Föderation sah er eine universelle Religion vor, die eine Form des Christentums sein sollte; denn er war der Überzeugung, dass allein das Christentum wirklich eine moralische Religion sei und „den Keim und die Prinzipien der objektiven Einheit eines richtigen und universalen religiösen Glaubens“ in sich trage. Sein Hauptwerk über Religion, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, erschien 1793, also nach seinen drei Kritiken, und ihm folgte 1795 die politische Schrift Zum ewigen Frieden.

In Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft sieht sich Kant verpflichtet, das Judentum als historischen Ursprung des Christentums zu beurteilen. Die ersten beiden Bücher dieses Werkes sind der Auseinandersetzung mit dem Konflikt zwischen Gut und Böse in der menschlichen Natur gewidmet. Das Dritte Buch behandelt die Notwendigkeit der Überwindung des bösen Prinzips und die Errichtung des „Reiches Gottes auf Erden“. Schon in den „Allgemeinen Beobachtungen“ zum Ersten Buch unterscheidet Kant zwischen zwei Arten von Religion:

„Alle Religionen lassen sich dennoch in Bemühungen teilen, die Gnade Gottes zu erwerben (bloßer Kultus), und in moralische Religionen, d. h. in Religionen der guten Lebensführung. In der ersten täuscht sich der Mensch, indem er glaubt, Gott könne ihn (durch Vergebung seiner Sünden) auf ewig glücklich machen, ohne dass er selbst ein besserer Mensch würde. Oder, wenn ihm das unmöglich scheint, so glaubt er doch, dass Gott ihn sicher zu einem besseren Menschen machen werde — ohne dass er selbst etwas anderes täte, als dies zu wünschen.“[1]

Unter den existierenden großen Religionen hält Kant einzig das Christentum für eine moralische Religion:

„In der moralischen Religion (und unter allen bisherigen öffentlichen Religionen ist allein das Christentum moralisch) lautet der Grundsatz: Jeder ist verpflichtet, alles in seinen Kräften Stehende zu tun, um ein besserer Mensch zu werden; und nur wenn er sein angeborenes Talent nicht vergraben (Lk 19,12–16) und seine natürliche Anlage zum Guten wirklich dazu gebraucht hat, ein besserer Mensch zu werden, darf er hoffen, dass dasjenige, was seiner eigenen Kraft nicht möglich ist, durch eine von oben kommende Mitwirkung ergänzt werde.“

Das entscheidende Merkmal des Christentums ist, dass es die Selbstvervollkommnung des Menschen ins Zentrum eines religiösen Prinzips stellt. Das Instrument dieser moralischen Selbstentwicklung ist das Gewissen. Kant definiert im Vierten Buch, in dem er die Tugend des Gewissens als Führer des religiösen Glaubens hervorhebt und die Fehler des Klerus beschreibt, das Gewissen wie folgt (Teil II, § 4):

„Das Gewissen lässt sich auch so bestimmen: es ist das moralische Beurteilungsvermögen, wodurch der Mensch sich selbst richtet. Doch bedarf diese Bestimmung dringend einer vorherigen Erklärung der darin enthaltenen Begriffe. Das Gewissen beurteilt Handlungen nicht wie Fälle unter einem Gesetz; denn ein solches Urteil fällt die subjektiv praktisch wirkende Vernunft (also der casus conscientiae und die Kazuistik, eine Art Dialektik des Gewissens). Hier richtet die Vernunft sich selbst, indem sie fragt, ob sie wirklich das Geschäft der sorgfältigen Prüfung von Handlungen (ob sie recht oder unrecht seien) übernommen habe, und ob diese Prüfung stattgefunden habe oder nicht; und sie ruft den Menschen selbst auf, als Zeuge zu seinen eigenen Gunsten oder zu seinen Ungunsten auszusagen.“

Der Zweck der Zivilisation ist die Bildung einer moralischen Bürgerschaftsgemeinschaft. Kant formuliert dieses Ziel im Ersten Abschnitt des Dritten Buches („Philosophische Darstellung des Sieges des guten Prinzips in der Gründung des Reiches Gottes auf Erden“) folgendermaßen:

„Nur eine Gemeinschaft von Menschen, die moralischen Gesetzen untersteht und nach obiger Idee gestaltet ist, kann ‚moralisch‘ genannt werden; wenn diese Gesetze öffentlich sind, so kann sie, im Gegensatz zur rechtsbürgerlichen Gemeinschaft, als eine moralisch-bürgerliche oder als eine moralische Bürgerschaftsgemeinschaft bezeichnet werden. Eine solche Vereinigung kann innerhalb eines politischen Gemeinwesens bestehen, ja sogar aus allen dessen Mitgliedern bestehen (denn ohne ein solches politisches Gemeinwesen ist ihre Errichtung durch Menschen unmöglich). Gleichwohl hat sie ein eigenes und einzigartiges Vereinigungsgesetz (die Tugend); daher unterscheidet sich ihre Struktur grundsätzlich von der des politischen Gemeinwesens.“

Diese moralische Bürgerschaftsgemeinschaft ist notwendig universal:

„Denn die Tugendpflichten richten sich an die gesamte Menschheit; folglich wird der Begriff der moralischen Bürgerschaftsgemeinschaft ideal auf die gesamte Menschheit ausgedehnt und unterscheidet sich insofern vom Begriff des politischen Gemeinwesens.“

Eine moralische Bürgerschaftsgemeinschaft, die durch göttliches Gesetz geleitet wird, kann — ideal wie faktisch — „Kirche“ genannt werden:

„Eine moralische Bürgerschaftsgemeinschaft unter göttlicher moralischer Gesetzgebung ist eine ‚Kirche‘; ist sie kein möglicher Gegenstand der Erfahrung, so heißt sie die ‚unsichtbare Kirche‘ (eine bloß gedachte Vereinigung aller Tugendhaften unter einer unmittelbaren und moralischen göttlichen Weltregierung — ein Ideengebilde, das als Urbild der zu errichtenden Ordnung dient). Die sichtbare Kirche hingegen ist die wirkliche Gesamtheit der Menschen, die sich gemäß diesem Ideal vereint haben.“

Im Zweiten Abschnitt des Dritten Buches („Historische Darstellung der allmählichen Gründung der Herrschaft des guten Prinzips auf Erden“) betont Kant erneut, dass einzig das Christentum zur universalen Religion geeignet sei:

„Unter diesem Titel können wir nur die Geschichte jener Kirche darstellen, die von ihrem Ursprung an den Keim und die Prinzipien der objektiven Einheit des richtigen und universalen religiösen Glaubens in sich barg und sich im Laufe der Zeit dieser Einheit näherte.“

Die Universalität des Christentums beruht wesentlich darauf, dass die Lehren Jesu nicht gesetzlich, sondern moralisch sind:

„Die große Überlegenheit des Christentums gegenüber dem Judentum besteht darin, dass das, was aus dem Mund des ersten Lehrers hervorging, nicht als gesetzliche, sondern als moralische Religion vorgetragen wurde; dadurch trat es in die engste Verbindung mit der Vernunft und konnte durch diese Verbindung ohne jedes historische Wissen jederzeit und unter allen Völkern mit höchster Zuverlässigkeit verbreitet werden.“ (Viertes Buch, Erster Teil, Abschn. ii)

Bezüglich des historischen Christentums ist zunächst hervorzuheben, dass es zwar aus dem Judentum hervorgegangen ist, sich aber grundlegend von ihm unterscheidet. Das Judentum ist eigentlich keine Religion, sondern eine Art politischer Verband:

„Der jüdische Glaube besteht ursprünglich aus bloß gesetzlichen Vorschriften, auf denen eine politische Verfassung errichtet wurde; alle moralischen Elemente, die später hinzugefügt wurden oder vielleicht anfangs vorhanden waren, gehören nicht zum Wesen des Judentums. Das Judentum ist in Wahrheit keine Religion, sondern die Bildung einer ‚Gesellschaft‘ von Individuen desselben Stammes, die ausschließlich auf politischen Gesetzen beruht — keine Kirche. Zudem ist dieses Gebilde ein rein irdischer Staat; und selbst wenn er unter widrigen Umständen zerfiele, bliebe doch sein wesentliches Element bestehen: der politische Glaube an seine künftige Wiederherstellung mit dem Kommen des Messias. Dass diese politische Ordnung eine Theokratie ist (in der Priester oder Führer, die angeblich unmittelbare Offenbarungen Gottes empfangen, eine Aristokratie bilden) und dass der Name Gottes — hier lediglich ein irdischer Regent ohne jeden Anspruch an das Gewissen — verehrt wird, macht sie noch nicht zu einer religiösen Ordnung.“

Kant nennt drei Gründe dafür, dass das Judentum sich nicht von einem politischen zu einem religiösen Gebilde entwickeln konnte. Der erste Grund ist seine enge soziale Perspektive, die keine ethische Sichtweise zulässt, die auf einem dem Menschen eigentümlichen moralischen Vermögen wie dem Gewissen beruht:

„Erstens beziehen sich die Gebote dieser Religion ausschließlich auf äußere Handlungen, und daher können sie nur als zwingende Gesetze eines politischen Gemeinwesens aufgefasst werden; und obwohl die Zehn Gebote im Urteil der Vernunft auch dann als ethische Gebote gelten würden, wenn sie nicht öffentlich verkündet worden wären, so sind sie in diesem Gesetzessystem doch nicht in einer Weise formuliert, die die moralische Gesinnung ansprechen und zum Gehorsam bewegen könnte (wie es später das Christentum tun wird), sondern richten sich nur auf äußeren Gehorsam. Daraus ergibt sich klar, dass zweitens die Folgen der Befolgung oder Übertretung dieser Gesetze — Belohnungen und Strafen — ausschließlich auf Folgen in dieser Welt beschränkt sind, die alle Menschen gleichermaßen treffen können; und selbst diese Belohnungen und Strafen werden nicht nach ethischen Begriffen verteilt, denn sie betreffen oft das nächste Geschlecht, das an der betreffenden Handlung oder Sünde gar nicht beteiligt war. In einem politischen Gemeinwesen kann dies ein vorsichtiges Mittel zur Erzwingung des Gehorsams sein; in einer moralischen Ordnung widerspricht es jedoch jedem Begriff von Recht.“

Der zweite Grund besteht darin, dass das Judentum des grundlegenden Elements entbehrt, das alle Religionen prägt: des „Glaubens an ein Jenseits“:

„Da man sich keine Religion ohne den Glauben an ein Jenseits vorstellen kann, ist das Judentum — in seiner reinen Form betrachtet — kein religiöser Glaube, weil es an diesem fehlt. Dieser Punkt lässt sich noch deutlicher hervorheben: Man könnte ohne Weiteres geltend machen, dass die Juden — wie alle anderen Völker, selbst die primitivsten — unter normalen Umständen einen Glauben an ein Jenseits, und folglich eine Vorstellung von Himmel und Hölle, hätten besitzen müssen; denn dieser Glaube dringt dank der allgemeinen moralischen Anlage der menschlichen Natur von selbst in alle Menschen ein. Daher muss die Tatsache, dass der Gesetzgeber dieses Volkes — so sehr er auch als Gott selbst dargestellt wird — den Begriff des Jenseits nicht berücksichtigt hat, als absichtliche Entscheidung gelten. Dies zeigt, dass er eine ausschließlich politische, nicht aber sittliche bürgerliche Gemeinschaft errichten wollte; denn in einem politischen Staat wäre es — gemäß dieser Annahme — völlig sinnlos und unangebracht, von Belohnungen und Strafen zu sprechen, die in diesem Leben nicht sichtbar sind. Und tatsächlich lässt sich nicht leugnen, dass die Juden später und individuell eine Art religiösen Glaubens entwickelten, der sich unter die gesetzlichen Elemente mischte; aber ein solcher religiöser Glaube war niemals ein wesentlicher Bestandteil der jüdischen Gesetzgebung.“

Der dritte Grund ist, dass der von den Juden angenommene sogenannte „Monotheismus“ in Wahrheit ein Ausdruck ihrer Feindseligkeit gegenüber anderen Völkern und ihres Mangels an angeborener moralischer Gesinnung ist:

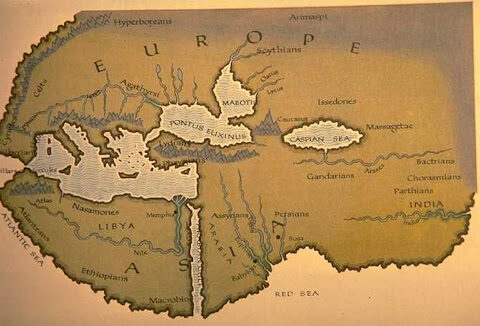

„Das Judentum entsprach keineswegs den Anforderungen an eine universelle Kirche, geschweige denn, dass es in seiner eigenen Zeit eine solche hätte begründen können; im Gegenteil, es stand diesem Ziel grundlegend entgegen, indem es die gesamte Menschheit von der Gemeinschaft ausschloss. Dies beruhte auf dem Anspruch, ein von Gott besonders erwähltes Volk zu sein — und dieser Erwähltheitsgedanke bedeutete eine Feindschaft gegen alle anderen Völker; daher zog es auch deren Feindschaft auf sich.“

Im Vergleich dazu ist der Polytheismus für eine auf Moral gegründete universelle Religion geeigneter als der Monotheismus:

„In diesem Zusammenhang sollte man nicht allzu viel darauf geben, dass dieses Volk einen einzigen Gott — der in keiner sichtbaren Gestalt darstellbar ist — als universalen Herrscher über die Welt aufgestellt hat. Denn wir sehen, dass sich die religiösen Lehren vieler anderer Völker in ähnlicher Richtung entwickelt haben; was die Bezeichnung dieser Lehren als polytheistisch rechtfertigt, ist lediglich die Verehrung einer Anzahl mächtiger ‚Untergötter‘, die diesem höchsten Gott untergeordnet sind. Ein Gott jedoch, der für den Gehorsam gegenüber seinen Geboten keinerlei moralische Gesinnung voraussetzt, entspricht letztlich nicht dem Begriff eines ‚moralischen Wesens‘, der geeignet wäre, eine Religion zu begründen. Der Glaube an zahlreiche, starke, aber unsichtbare Wesen wäre eher geeignet, eine Religion hervorzubringen — sofern sich ein Volk diese Wesen als untereinander darin einig vorstellt, den Menschen zu belohnen, der die Tugend von Herzen bejaht, auch wenn jedes dieser Wesen sein eigenes ‚Zuständigkeitsgebiet‘ besitzt. In einem solchen Fall wäre der Glaube, der einer Religion zugrunde liegt, viel plausibler als der Glaube an ein einziges Wesen, das nur auf die formale Seite des Kultes Wert legt.“

Daher kommt Kant zu folgendem Schluss:

„Der jüdische Glaube steht in keinerlei wesentlichem Zusammenhang mit dem Kirchen-Glauben, von dem hier die Rede ist; das heißt, er ist von jeglicher begrifflichen Einheit völlig ausgeschlossen. Dennoch ist eben dieser jüdische Glaube dem genannten (christlichen) Kirchenwesen unmittelbar vorangegangen und hat seine materielle Grundlage bereitgestellt.“

Überdies muss jede Untersuchung des historischen Christentums es notwendig als eine religiöse Revolution betrachten:

„Der Kirchenhistorie kann, sofern sie ein System bilden soll, erst mit der Entstehung des Christentums begonnen werden. Diese Religion, obwohl sie aus dem Judentum hervorgegangen ist, hat dieses vollständig verworfen, auf einem völlig neuen Prinzip aufgebaut und in ihren Glaubenslehren eine umfassende Revolution vollzogen.“

Kants Einsicht in die moralische Einzigartigkeit des Christentums wurde beinahe ein Jahrhundert später vom Berliner Philosophen Eugen Dühring (1833–1921) in seiner umfassenden Untersuchung Die Judenfrage (1881) erneut formuliert; dieses Werk trägt denselben Akzent auf Moral und Gewissen, den wir bei Kant finden. Tatsächlich ist Dührings gesamte Kritik am Judentum im Wesentlichen moralischer Natur. Dühring sieht die Quelle der Verderbtheit der Juden in ihrem grundlegenden Mangel an Gewissen und in dem Eigennutz und der Grausamkeit, die sie gegenüber anderen Nationen zeigen. In Kapitel II, „Reflex der Eigenschaft in Religion und Moral“, sagt er:

„Die bevorzugte Selbstsucht ist das Hauptprinzip. Die religiösen und moralischen Angelegenheiten werden vollständig aus ihr heraus erklärt. Eine Moral, die auf Selbstsucht beruht, ist, wenn wir Moral im besseren Sinne verstehen — und in einem Sinne, wie ihn die Juden völlig unbekannt ist — tatsächlich das Gegenteil von Moral. Die bei den antiken Schriftstellern gelegentlich vorkommenden Urteile über die Juden enthalten eine vollständige Geringschätzung dieses Rassenstammes und suchen nach den stärksten Ausdrücken, um ihr Verhalten und ihre Sitten als unmoralisch zu bezeichnen.“[2]

Wie Kant bevorzugt auch Dühring den heidnischen Polytheismus dem jüdischen Monotheismus:

„Die Schöpfung vieler Götter — von denen einer der ehrwürdigste und mächtigste ist und über ihnen allen das alles umfassende Schicksal steht —, dieses griechische Verständnis war dem Wesen der Dinge und der Freiheit ungleich angemessener als die einengende Einheit des abstrakten Israelitentums, die alles unabhängige Leben erstickt.“

Die besondere Tugend des Christentums ist die Lehre von der Liebe:

„Der von der Welt anerkannte ehrwürdige Prophet und Märtyrer gründete die Religion der Nächstenliebe und der Selbstaufopferung an einem Ort, an dem die Neigung seines Volkes in Wirklichkeit die ausgeprägteste Gegenneigung in der ganzen Welt darstellte.“

Daher kann das Christentum nur als ein Reformversuch des Judentums verstanden werden:

„Das historische Christentum, in seiner Natürlichkeit und seinem wahren Geist betrachtet, war — wie bereits erwähnt — eine Reaktion innerhalb des Judentums, gegen die Juden selbst. Es wollte die ‚Herzenshärte‘ der Juden durch ein radikales Paradox — den Gebot der allseitigen Liebe, bis hin zur Feindesliebe — mildern. Wo der Eigennutz und die Grausamkeit der Erwählten herrschten, lehrte es die bedingungsloseste Nächstenliebe und Sanftmut als einzigen Weg zur Erlösung. So kehrte es gewissermaßen die Extreme der jüdischen Natur um und verwandelte sie in die entgegengesetzten Eigenschaften, die seinem Ideal eines besseren Menschentums entsprachen. Daher kann das Christentum nur vollständig verstanden werden, wenn es als letzte Selbstkorrektur des Judentums betrachtet wird.“

Doch der von Christus beabsichtigte Reformversuch war eindeutig erfolglos geblieben. Die Ausbeutung anderer Nationen war stets das Hauptziel der Juden gewesen, und in ihren kommerziellen — im Wesentlichen auf Wucher beruhenden — Beziehungen fehlt es vollständig an einem echten Begriff von Menschenrechten. Der Glaube, dass Nichtjuden keinerlei moralischen Wert hätten, macht wahre Politik unter ihnen unmöglich:

„Eine Gesellschaft, die auf Eigennutz gegenüber anderen Völkern beruht, muss sich nach außen wenden und dort die materiellen Möglichkeiten für ihre Gier suchen. Der Römer eroberte die Welt; der Jude aber versuchte, den Reichtum der Welt durch verschlungene Wege an sich zu ziehen. Daher erklärt sich ihre Vorliebe für all jene Handelsarten, die nicht auf Arbeit, sondern auf listiger Aneignung und heimtückischem Betrug beruhen.“

Auch die Beteiligung der Juden an sogenannten sozialistischen Bewegungen erklärt sich aus dem Wunsch, aus verdorbenen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen Vorteile zu ziehen. In Parallele zu Kants Definition des Judentums als politische Ordnung beschreibt Dühring das wahre Ziel dieser religionsähnlichen politischen Struktur:

„[Im Alten Testament] hat sich nun gezeigt, dass die politische Verehrung des Herrn in derselben Form gehalten ist wie die religiöse Verehrung des Herrn. Beide haben dasselbe Ziel; beide sollen den Juden Macht über andere Menschen und in jeder Hinsicht über die anderen Völker verschaffen. Der gesamte Gedanke des jüdischen Messias bedeutet nichts anderes. Er wird, so glauben sie, aus ihrer Mitte hervorgehen und ihnen die Herrschaft über die ganze Welt verschaffen und sie äußerlich über alle Völker erheben.“

Den vollkommenen Gegenpol zu diesen moralistisch geprägten deutschen Auffassungen über Judentum und Christentum bildet Friedrich Nietzsche (1844–1900); er war nicht nur ein Gegner des Christentums, sondern auch des Germanentums. So schreibt er beispielsweise in seiner autobiographischen Schrift Ecce Homo (1888):

„Meine Vorfahren waren polnischer Adel: diesen vielen Rasseninstinkt schulde ich ihnen — wer weiß, vielleicht stammt sogar das liberum veto von ihnen. Wenn ich bedenke, wie oft man mich auf meinen Reisen, selbst von Polen, als Polen begrüßt hat und wie selten man mich für einen Deutschen gehalten hat, so scheint es mir, als gehörte ich nur denen an, die nur ein wenig Deutsch in sich haben.“[3][4]

Und in der Götzen-Dämmerung (Twilight of the Idols, 1889), unter der Überschrift des siebten Abschnitts „Was den Deutschen abgeht“, äußert er seine Verachtung für die modernen Deutschen aus verschiedenen Gründen. Seine Abscheu vor der Moral bringt er im vierten Abschnitt „Moral als Widernatur“ zum Ausdruck; dort konstruiert er eine kindliche Gegenüberstellung zwischen der Befriedigung natürlicher, vermutlich „dionysischer“ Triebe und der Verneinung des Lebens, wie sie durch die christliche Askese verkörpert wird. Nietzsche, der im Gegensatz zu Kant die Moral nicht als Grundlage seines Systems erhebt, verkündet in Zur Genealogie der Moral (On the Genealogy of Morality, 1887):

„Die Moral ist das beste Mittel, die Menschheit an der Nase herumzuführen!“

Noch bemerkenswerter in Nietzsches Werk ist die immer offenere Bevorzugung des Judentums. Dabei können sich Fragen nach Nietzsches eigener Abstammung stellen. Er übernahm begeistert die Vorstellung einer entfernten polnischen Herkunft; doch dieser Anspruch ist durch keinen Stammbaum belegt, und es ist unklar, ob diese polnische Linie jüdisches Blut enthielt. Sicher ist jedoch: Seit 1878 pries er in seinen Schriften den jüdischen Geist in konsequenter Weise — und diese Bewunderung wurde von jüdischen Intellektuellen erwidert. So spielte etwa der dänische Jude Georg Brandes (1842–1927) eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Nietzsches amoralischem Denken.[5]

Nietzsches Vorwürfe gegen die christliche Moral hängen eng mit seinem starken Glauben zusammen, dass die Hebräer eine überlegene Rasse darstellten. So schreibt er in Jenseits von Gut und Böse (Beyond Good and Evil, 1886):

„Im jüdischen ‚Alten Testament‘ — dem Buche der göttlichen Gerechtigkeit — gibt es Menschen, Dinge und Worte, die weder die griechische noch die indische Literatur mit irgendetwas Vergleichbarem aufweisen. … Dieses Neue Testament (in jeder Hinsicht ein Rokoko-Stück) mit dem Alten Testament zusammen in ein einziges Buch, die sogenannte ‚Bibel‘, ja das ‚Buch der Bücher‘, zu fügen, ist vielleicht die größte Unverfrorenheit und die größte Sünde wider den Geist, die das literarische Europa sich je zuschulden kommen ließ.“ (Drittes Hauptstück)[6]

Diese Einschätzung bildet einen scharfen Gegensatz zu der Sichtweise, die Dühring klar formuliert:

„Das Alte Testament ist ein völlig fremdes Buch und müsste, wenn wir unseren Charakter auf die Dauer nicht verändern wollen, uns immer fremder werden. In dunklen Zeiten mag der Irrtum aufgekommen sein, dass dieses Stück Judentum zum Christentum gehöre. In helleren Zeiten aber ist das Bewusstsein entstanden, dass das Christentum eine Reaktion gegen das Judentum war, eine Reaktion, die innerhalb der jüdischen Welt nicht vollständig zur Auswirkung gelangen konnte. Daher werden die anderen Völker jenen großen Propheten, der unter den Juden auftrat, nur als geistige Macht betrachten können, die die Juden von sich selbst zu erlösen suchte.“

„In der Tat führt Dühring aus:

‚Die Moral der Juden — das heißt jene der Rasse eigentümliche Moral, die aufgrund ihrer kommerziellen Betätigung im Volksbewusstsein einen verderblichen Ruf erlangt hat — ist ihrem Wesen nach so natürlich gewachsen und ihrem Bau nach so unveränderlich, dass sich die Spuren dieses Geistes bereits in den ältesten religiösen Dokumenten wiederfinden lassen.‘

Demgegenüber behauptet Nietzsche in Der Antichrist (1888), dass die jüdische Priesterkaste das Christentum — insbesondere durch Paulus — bewusst und listig instrumentalisiert habe, um den aristokratischen römischen Ethos in Europa zu untergraben:

‚Psychologisch betrachtet sind die Juden ein Volk von der stärksten Lebenskraft; so sehr, dass sie, als ihre Lebensbedingungen unerträglich wurden, freiwillig und mit einem grandiosen Instinkt der Selbsterhaltung die Seite all jener Instinkte ergriffen, die zur Décadence führen — nicht weil sie von diesen Instinkten überwältigt wurden, sondern weil sie in ihnen eine Macht sahen, die der „Welt“ entgegengesetzt werden konnte. Die Juden sind das Gegenteil der Décadence: sie wurden nur gezwungen, in dieser Maske aufzutreten — und ihre Fähigkeit, diese Rolle zu spielen, erreicht beinahe den Gipfel histrionischer Genialität. Sie verstanden es, sich an die Spitze aller Bewegungen der Décadence zu stellen — so auch an die des Christentums des Paulus — und diese Bewegungen stärker zu machen als jede Partei, die das Leben direkt bejahte. Für solche Menschen — d. h. für die Priesterkaste, die unter dem Dach des Judentums und Christentums zur Macht strebte — ist Décadence nur ein Mittel. Solche Männer haben ein vitales Interesse daran, die Menschheit krank zu machen und die Werte von „gut“ und „böse“, von „wahr“ und „falsch“ bis zur Unkenntlichkeit zu verwirren — nicht nur gefährlich für das Leben, sondern eine Verleumdung des Lebens selbst.‘[7]

Während Kant und Dühring das Christentum als eine Reform des Judentums verstehen, betrachtet Nietzsche das Christentum weder als Korrektur des jüdischen (vor allem pharisäischen) Priestertums noch als Reaktion darauf. Für ihn ist das Christentum vielmehr eine absurde Steigerung des jüdischen Priestergeistes — eine Entwicklung, die letztlich in der Verneinung des Judentums selbst endet:

‚Das „heilige Volk“ hatte für alles die priesterlichen Werte und priesterlichen Namen angenommen; alles Weltliche als „unheilig“, „irdisch“, „sündhaft“ verworfen — und dieses Volk formulierte seinen Instinkt in einer letzten Formel, die logisch zur Selbstverneinung führte: In Gestalt des Christentums wurde selbst die jüdische Wirklichkeit — das „heilige Volk“, das „auserwählte Volk“ — negiert.‘

Was Nietzsche jedoch betrauert, ist der Geist des ursprünglichen Judentums, wie er sich in den Propheten verkörpert:

‚Es war ein Aufstand gegen das „Gute und Gerechte“, gegen die „Propheten Israels“, gegen die ganze Gemeinschaft, ihre Hierarchie — nicht gegen die Verderbnis, sondern gegen das Kastensystem, die Privilegien, die Ordnung, die Förmlichkeit.‘

Dühring hingegen sieht selbst die Propheten als politische Akteure, die auf Einfluss und Herrschaft ausgerichtet waren:

‚Schon die Geschichte eines großen Propheten wie Daniel zeigt, wie geübt die Juden seit den ältesten Zeiten darin waren, Einfluss auf die Machthaber auszuüben. Doch im modernen Leben braucht man dafür kaum besondere Beispiele. Seit dem späteren Mittelalter — besonders im fanatischen Spanien und in vielen anderen Ländern — wurden die Juden die unmittelbaren oder mittelbaren Finanzkünstler der Fürsten.‘

Darüber hinaus erinnert Dühring daran, dass die prophetischen Mahnungen in Wirklichkeit auf die Abweichungen der Hebräer von ihren Verpflichtungen gegenüber Jahwe abzielten. Doch selbst der Ursprung des jüdischen Monotheismus sei Ausdruck des jüdischen Eigennutzes:

‚In einer Gemeinschaft, die ausschließlich eigenen Vorteil verfolgt, müssen selbst Religion und Gottesidee diesem Charakter angepasst werden. Dies war bei den Juden von Anfang an im höchsten Maße der Fall. Die Idee der Einheit [d. h. des einen Gottes] war ihrem Wesen nach nichts anderes als Despotismus des Vorteils.‘

Demgegenüber habe Jesus in seiner Kritik an den Pharisäern direkt versucht, den jüdischen Charakter zu läutern:

‚Der edle Prophet und Märtyrer, den die Welt kennt, gründete seine Religion der Nächstenliebe und Selbsthingabe gerade dort, wo die Natur seines Volkes die ausgesprochenste Gegenneigung zeigte. Darin liegt die Lösung des Rätsels, wie das Christentum gerade innerhalb des jüdischen Volkes entstehen konnte.‘

Nietzsche bezeichnet das Christentum in Zur Genealogie der Moral zugleich als Rachemittel der Juden gegenüber der römischen Aristokratie. Die Priester seien zu folgendem Schluss gekommen:

‚… dass die einzige Möglichkeit, sich an ihren Feinden und Peinigern zu rächen, in einer radikalen Umwertung der Werte liege. Und dies war zugleich die listigste Art der Rache. Doch diese Methode war nur einem Priestervolk möglich — einem Volk, das den priesterlichen Rachegeist sorgfältig kultivierte.‘[8]

Nach Nietzsche liegt der Ursprung dieses Rachegeistes im alten Hass der Juden auf die römischen Werte:

‚Die Römer waren stark und aristokratisch; ein stärkeres und aristokratischeres Volk hat es nie gegeben. Jede Spur, jede Inschrift von ihnen ist bezaubernd — sofern man den Geist zu erfassen vermag, der sie schrieb. Die Juden dagegen waren ein völlig priesterlich-rachsüchtiges Volk; sie besaßen eine unvergleichliche Genialität für Volkssittlichkeit.‘

Für Dühring hingegen kann das Christentum keine Rache an aristokratischem Denken darstellen — zumindest nicht gegenüber den Europäern, die es weit besser verstanden als die Juden:

‚Was die neuen Völker — insbesondere die Germanen — durch ihre eigene Auffassung und Gemütsart aus dem Christentum gemacht haben, steht weit über jener jüdisch gefärbten Ursprungsform. Der erhabene Begründer dieser neuen Lehre wurde erst von den modernen Völkern richtig verstanden und gewürdigt; sein eigenes Volk hingegen verriet ihn nur und lieferte ihn ans Kreuz.‘

Dühring folgert daraus, dass die moralische Erneuerung Europas nur durch eine klare Abgrenzung des Christentums vom Judentum möglich sei:

‚Weder haben die Juden sich von ihrem Wesen und ihrer Erbnatur gelöst, noch ist die Welt von dem Übel befreit worden, das mit der Vermischung mit dem Judentum einhergeht. Im Gegenteil: Das Christentum hat die Juden gleichsam mit sich in die Weltgeschichte hineingezogen und ihnen unter den modernen Kulturvölkern wenigstens eine zweite Existenzform verschafft. Diese vom Christentum gewährte Duldung wird von den Juden heute schweigend hingenommen. Ja, das Christentum wird von jüdischen Schriftstellern in einem Ton erwähnt, der nicht nur einen Christen, sondern jeden edel empfindenden Menschen beleidigen muss. Der Glaube, der höchste menschliche Zeugenschaft darstellt, wird zum Ziel jüdischen Spottes und oft genug gemeiner jüdischer Witze; denn im „aufgeklärten“ Publikum sind die edlen menschlichen Gefühle durch jüdische und halb-jüdische Presse und Literatur derart abgestumpft, dass man diesem Stil kaum mehr lebhaft entgegentritt und kein gesellschaftliches Bewusstsein besteht, das sich dagegen sträubt. Doch dies wäre die einzige Möglichkeit, der menschlichen Moral gegenüber den Juden wieder zu ihrem Recht zu verhelfen.‘

Damit zeigt der vorsichtige Vergleich der eindeutigen jüdischen Religionsgegnerschaft moralistischer Philosophen wie Kant und Dühring mit Nietzsches christentumsfeindlichen und die Propheten des Alten Testaments bewundernden Ansichten, dass Nietzsche — obwohl er jüngst von europäischen Nationalisten weithin verherrlicht worden ist — tatsächlich einer der zerstörerischsten judentumsfreundlichen, christentumsfeindlichen und germanenfeindlichen Philosophen des 19. Jahrhunderts war.“

[1] Alle Zitate aus diesem Werk stammen aus Religion within the Limits of Reason Alone, übersetzt von T. M. Greene und H. H. Hudson, Ausgabe von 1934.

[2] Alle Zitate stammen aus Eugen Dührings The Jewish Question as a Racial, Moral and Cultural Question — with a World-historical Answer. Zusammen mit dem Einleitungsabschnitt in der Übersetzung der Ostara Publications, 2019.

[3] Das gesetzgeberische Vetorecht, das den Adligen in der polnisch-litauischen Adelsrepublik (Polen–Litauen) gewährt wurde.

[4] Übers. A. M. Ludovici.

[5] Brandes hielt Ende der 1880er Jahre eine Reihe von Vorträgen über Nietzsche und dessen „vornehmen Radikalismus“ (vgl. Christoph Steding, The Reich and the Disease of European Culture, Kapitel II [Übers. Alexander Jacob, Uthwita Press, 2023]: „Nietzsche ist nicht nur zufällig, sondern vor allem von Juden zuerst verstanden worden; denn er selbst stellte die Juden den Deutschen häufig als Vorbild hin.“).

[6] Übers. H. Zimmern.

[7] Übers. H. L. Mencken.

[8] Übers. H. B. Samuel.