Wir alle haben ein smartes Gerät in der Hand; mal schreiben wir, mal sprechen wir hinein. Wir benutzen unsere Zeigefinger so häufig, um auf die Tasten dieser Geräte zu tippen, dass unser Gehirn darüber vermutlich ganz erstaunt ist. Wahrscheinlich wird in den Gehirnen der kommenden Generationen dem Zeigefinger sogar ein größerer Bereich eingeräumt sein. Fotografieren und fotografiert werden ist zu einer vollkommen alltäglichen Tätigkeit geworden. Selbst der bescheidenste von uns hat heute mehr Fotos von sich als irgendein Prominenter vor zwanzig Jahren in seinem gesamten Album vorweisen konnte. Würde uns jemand aus dem Weltraum beobachten und versuchen, unseren heutigen Zustand zu beschreiben, würde er den Satz wohl so beginnen: „Zusätzlich zu ihren biologischen Gliedmaßen besitzen sie ein Gerät, das sie nie aus der Hand legen, das sie ständig ansehen, gelegentlich an ihr Ohr halten, um hinein zu sprechen, und mit dem sie versuchen, alles, was sie sehen, festzuhalten…“

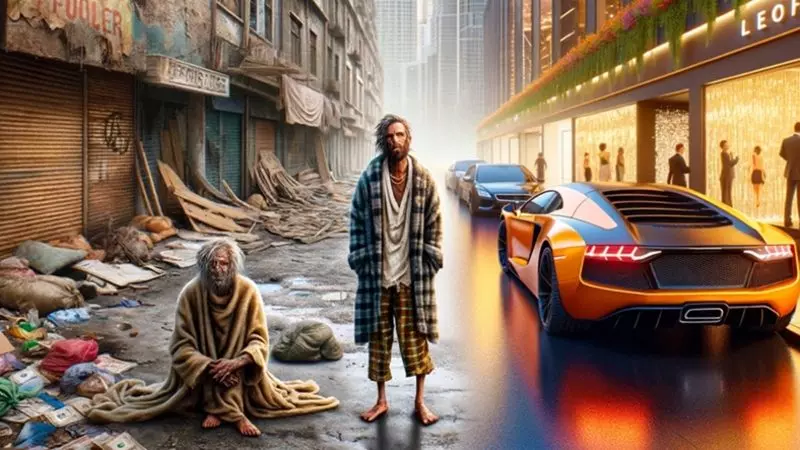

Ja, so sind wir alle – Kinder wie Erwachsene, Jung und Alt, Frauen und Männer. So sehr, dass manche sogar so weit gehen zu behaupten, „zwischen Arm und Reich gibt es in dieser Hinsicht keinen Unterschied mehr, unsere Lebensstile haben sich angeglichen, sind einander ähnlicher geworden.“ Früher wurde behauptet, die Medien würden eine gleichmäßige Verteilung von Wissen sichern und zum Demokratiebewusstsein beitragen; heute wird Ähnliches über die Technologie gesagt. Aber stimmt das wirklich? Irren wir uns, wenn wir verteidigen und glauben, dass sich die Kluft zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden ins Bodenlose weitet und dass die Reichen, um ewig leben zu können, die Armen vollständig abgeschrieben haben?

Eine fleißige, heimische Akademie ist nötig!

Lassen Sie uns gemeinsam einige Zeilen lesen, die ich sehr schätze – aus dem Vorwort des Buches „Beğeniler: Gündelik Hayatta Toplumsal Değişimin Yansımaları“ („Vorlieben: Spiegelungen des gesellschaftlichen Wandels im Alltag“), herausgegeben von Lütfi Sunar, dessen soziologische Forschungen, insbesondere im Bereich der sozialen Schichtung, ich mit großer Anerkennung verfolge:

„In den letzten Jahren scheint die kulturelle Schichtung durch die Technologie abgenommen zu haben. Auch wenn es weiterhin Unterschiede im kulturellen Geschmack gibt – zwischen Intellektuellen, wenig Gebildeten und Ungebildeten –, können Menschen unterschiedlicher Herkunft oder Klassen dank des Internets und insbesondere der sozialen Medien zusammenkommen, und Menschen aus allen Schichten können auf dieselben kulturellen Produkte oder Informationen zugreifen …“

Diese Aussagen erwecken unweigerlich den Eindruck eines positiven Hinweises auf die technomediatische Welt. Doch aus zwei Gründen ist das nicht der Fall. Erstens: Die Entwicklung geht nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren. Denn wie Sunar betont, befinden wir uns heute nicht in einer Welt von Subjekten, die in Schaufenster blicken, sondern von solchen, die sich selbst ins Schaufenster stellen. Die Konsumgesellschaft macht uns alle zu einem Teil der großen Inszenierung. Zweitens: Entgegen der verbreiteten Annahme hebt die Technologie die Klassenunterschiede keineswegs auf. Die grundlegenden Faktoren, die den sozioökonomischen Status bestimmen – Bildung, Einkommen und Beruf – sind heute genauso wirksam wie gestern. Die Aufsätze im erwähnten Buch und insbesondere die Ergebnisse der von Sunar und seinem Team 2014 entwickelten SES-Studie (Index des sozioökonomischen Status) für die Türkei zeigen dies deutlich.

Sunar und seine Kollegen kommen zu dem Ergebnis, dass es – entgegen der verbreiteten Vorstellung – zwischen den gesellschaftlichen Schichten in der Türkei deutliche Unterschiede im Konsum und Lebensstil gibt. Betrachtet man Aktivitäten wie Essen gehen, ins Kino, Theater, Sport oder auf Konzerte gehen, Urlaub machen oder regelmäßig Sport treiben, so treten markante Unterschiede zwischen den sozialen Schichten zutage. Selbst die Familienformen differenzieren sich: Während die Armen eher in Großfamilien leben, hat sich in den oberen SES-Gruppen der Übergang von der Kernfamilie hin zu Einpersonenhaushalten vollzogen.

Auch bei der Mediennutzung und Internetverwendung zeigt sich, dass die Technologie eher Unterschiede verstärkt, als sie zu verwischen. Arme verbringen fast ihre gesamte Freizeit vor dem Fernseher. Sie treffen sich zwar mit Freunden, besuchen Verwandte und Ältere, aber auch dort wird vermutlich ein Großteil der Zeit vor dem Bildschirm verbracht. Sie schauen Serien, Nachrichten. Interessanterweise hören die oberen SES-Gruppen häufiger Radio – was wohl mit der vielen Zeit zusammenhängt, die sie im Auto verbringen. Je höher der Platz einer Person in der sozioökonomischen Hierarchie, desto häufiger nutzt sie das Internet. Selbst bei den sozialen Medien lassen sich Unterschiede feststellen: Bei Facebook-Nutzern fällt zwar kein signifikanter Unterschied auf, doch die Anzahl der Twitter(X)- und Instagram-Konten steigt mit dem SES-Level deutlich an. Kurz gesagt: Die Forschung zeigt klar, dass der sozioökonomische Status weiterhin Vorlieben, kulturelle Tendenzen und Lebensstile bestimmt.

Wir brauchen mutigere, Bourdieu-ähnliche Soziologen

Diese Untersuchung wurde durchgeführt, ohne Klassenaufstiege, konservative Tendenzen und das Ausmaß religiöser Praxis ausreichend zu berücksichtigen. Wären diese Faktoren einbezogen worden, wäre eine Realität, die wir alle im letzten Vierteljahrhundert beobachten, deutlich ans Licht getreten: Diejenigen, die durch politische Macht neu in die oberen Schichten aufgestiegen sind, übernehmen – mit wenigen religiösen Modifikationen – exakt denselben Lebensstil, den sie früher kritisiert haben. Wir würden mit Entsetzen feststellen, dass nicht der Glaube den Lebensstil, sondern der Lebensstil die Art des Glaubens bestimmt und dass sich religiöse Auslegungen in atemberaubender Geschwindigkeit verändern. Eigentlich brauchen wir gar keine Umfragen oder Studien, um dies zu erkennen – wir sehen und bemerken es längst. Die Mitglieder der oberen Schichten wechseln, die Haltung der oberen Schicht bleibt vollkommen gleich.

Um all dies überhaupt diskutieren zu können, brauchen wir eine solide soziologische Perspektive und Forschung, die die Verbindungen zwischen ökonomischem, sozialem und symbolischem Kapital untersucht, ebenso wie Klassen und Lebensstile, sichtbare und unsichtbare Herrschaftsformen, den Staat, die Schule, die Sprache und die Medien. Wir brauchen Arbeiten wie jene von Pierre Bourdieu und seinem Team, die in den 1990er Jahren ganz Frankreich bereisten, um die nahezu allgegenwärtige Not zu dokumentieren – Arbeiten, wie sie in „Das Elend der Welt“ festgehalten sind. Und dafür bedarf es einer phänomenologischen Methode und einer Haltung, die von theoretischen und ideologischen Vorurteilen gereinigt ist und sogar sich selbst zum Untersuchungsgegenstand machen kann.

Der Soziologe Pierre Bourdieu hatte recht, als er sagte, dass unterschiedliche gesellschaftliche Klassen unterschiedliche kulturelle Neigungen entwickeln: Arbeiter interessieren sich etwa für Fußball oder Boxen, während das Bürgertum eher zum Tennis neigt. Meiner Meinung nach hatte Bourdieu nicht nur recht, als er die Bedeutung der sozialen Schichtung für die Geschmacksbildung hervorhob, sondern auch, als er betonte, dass die Bildung dabei eine zentrale Rolle spielt. Schon die Lehrpläne der Schulen werden an den kulturellen Codes der mittleren und oberen Klassen ausgerichtet; die unteren Klassen werden immer vom Rest der Gesellschaft separiert. Durch das Bildungssystem werden die Ungleichheiten zwischen den Klassen ständig neu produziert. Und das Interessante ist: Die Armen haben nicht einmal die Absicht, zu hinterfragen, warum sie arm sind …

Als letztes Jahr die Ergebnisse der LGS (Oberschulaufnahmetest) bekannt gegeben wurden, hat es mir das Herz gebrochen. Man kann das Prüfungssystem und die Aufgabenstellung kritisieren, aber am Ende gab es viele Schülerinnen und Schüler mit voller Punktzahl. Dennoch konnten viele Kinder aus staatlichen Schulen, die alle Fragen richtig gelöst hatten, wegen minimaler Unterschiede in der Schulnote nicht auf die Schulen gehen, die sie sich wünschten. Leider verschwand diese unglaubliche Ungleichheit als kleine Randnotiz. Dabei war sie ein offenkundiges Vorzeichen einer Katastrophe – und trat in einer Zeit zutage, in der Gerechtigkeit gesucht wurde und eine Partei mit dem Namen „Gerechtigkeit“ an der Macht war. Nach meinem Wissen gibt es keine einzige wissenschaftliche Untersuchung über die immer heftigeren Klassendifferenzen in unserem Bildungssystem; der Staat hört zunehmend auf, „der Schutzlosen Schutz“ zu sein.

Bis hierher haben wir über Bereiche gesprochen, die sichtbar sind und sich mit empirischen Untersuchungen erfassen lassen. Doch ich habe das Entscheidende noch gar nicht ausgesprochen. Die Antwort auf die Frage im Titel dieses Textes – „Hebt die Technologie die Kluft zwischen Arm und Reich auf?“ – ist mehr als offensichtlich. Das Gegenteil ist der Fall: Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. In der Geschichte der Menschheit entsteht in bislang unbekannter Weise eine neue unterworfene Klasse, ein nutzloser, beinahe „überflüssiger“ Haufen. Marx nannte das Lumpenproletariat den „gesellschaftlichen Bodensatz“. Doch diese neuen Untertanen sind nicht einmal mehr Bodensatz – sie sind schlicht Abfall, Gallenabfall … Ich fürchte, dass mit wachsender Technologie, Robotik und künstlicher Intelligenz die Reichsten im Begriff sind, alle anderen zu Abfall zu degradieren und die Welt (vielleicht sogar das Weltall) ausschließlich für sich selbst zu entwerfen. Ich sage es immer wieder: Die Moderne ist keineswegs menschenzentriert, wie oft angenommen, sondern eine zutiefst menschenfeindliche Zivilisation …