‘‘Las balas escribieron nuestro pasado. La educación, nuestro futuro.’’

“Die Kugeln haben unsere Vergangenheit geschrieben. Bildung ist unsere Zukunft.”

Die anhaltenden bewaffneten Konflikte in verschiedenen Regionen der Welt verletzen nicht nur militärische und politische Gleichgewichte, sondern auch die Seele der Gesellschaften, ihr kollektives Gedächtnis und ihre Vorstellungen von der Zukunft. Die Traumata, die Konflikte hinterlassen, führen zu langfristigen sozialen Brüchen, die nicht nur die gegenwärtigen Generationen, sondern auch kommende Generationen prägen. Daher bedeutet ein Friedensprozess nicht nur das Schweigen der Waffen, sondern auch den Wiederaufbau der Gesellschaft, die Wiederherstellung von Vertrauen und die Umsetzung sozialer Gerechtigkeit.

In diesem Zusammenhang weisen der Friedensprozess Kolumbiens mit der FARC und die türkischen Friedensinitiativen – trotz ihrer unterschiedlichen historischen und kulturellen Kontexte – bemerkenswerte Parallelen auf. Kolumbien ist geprägt von einem mehr als ein halbes Jahrhundert andauernden Guerillakrieg und ländlichen Konfliktdynamiken, die eng mit der Drogenökonomie verknüpft sind. Die Türkei hingegen bietet ein deutlich komplexeres Bild, das durch ethnische Identität, regionale Ungleichheiten und das Spannungsverhältnis zwischen Zentrum und Peripherie bestimmt wird. Die IRA wiederum stellt mit dem in Nordirland geführten Friedensprozess ein weiteres Beispiel für die politische und gesellschaftliche Entwaffnung bewaffneter Gruppen dar – nach einem langen Konflikt, der von konfessionellen Identitätsgegensätzen und Fragen politischer Repräsentation geprägt war. Dennoch dürfen die Gemeinsamkeiten dieser beiden Erfahrungen mit dem türkischen Prozess nicht übersehen werden: In allen drei Ländern waren Fragen wie die Entwaffnung, der Rahmen politischer Repräsentation, die Tiefe der gesellschaftlichen Beteiligung und die Rolle internationaler Akteure entscheidend für die Zukunft des Friedens.

Im Fall Kolumbiens machte die Verzögerung bei der Umsetzung der versprochenen ländlichen Entwicklung und Bodenreform den Frieden fragil; in der Türkei schwächte die hinter verschlossenen Türen geführte Friedensinitiative die gesellschaftliche Akzeptanz. Ähnlich erforderte der Friedensprozess mit der IRA in Nordirland nicht nur Entwaffnungsabkommen, sondern auch die breite gesellschaftliche Akzeptanz politischer Repräsentation, kultureller Rechte und von Gerechtigkeitsmechanismen.

Ein vergleichender Blick erinnert uns daher eindringlich daran, dass Frieden nicht nur eine technische Vereinbarung zwischen Staat und bewaffneten Akteuren ist, sondern ein gesamtgesellschaftlicher Vertrag sein muss.

Der Friedensprozess mit der FARC in Kolumbien: Historische Paradoxien

Die Beziehung zwischen den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC) und den Vereinigten Staaten ist voller Widersprüche, die von der ideologischen Polarisierung des Kalten Krieges bis in die Gegenwart reichen. Eines der auffälligsten Paradoxe ist, dass die FARC über Jahre hinweg Waffen amerikanischer Herkunft nutzte.

Die 1964 gegründete FARC organisierte sich auf der Grundlage einer marxistisch-leninistischen Ideologie als Reaktion auf Armut, Landungleichheit und staatliche Repression in ländlichen Regionen. Die USA betrachteten die aufkommenden linken Bewegungen in der Region, beflügelt durch die Kubanische Revolution, als Bedrohung und unterstützten die kolumbianische Regierung militärisch. Der florierende Waffenmarkt in Lateinamerika führte jedoch dazu, dass insbesondere aus den Konflikten in Mittelamerika stammende US-Waffen auf illegalen Wegen in die Hände der FARC gelangten. So entstand das paradoxe Bild, dass von Washington gelieferte Waffen indirekt auch die militärische Schlagkraft der FARC stärkten.

Ab den 1980er-Jahren finanzierte die FARC ihre Bewaffnung zunehmend durch Einnahmen aus dem Drogenhandel. Ein Teil der für „Anti-Guerilla“-Operationen in Mittelamerika bestimmten leichten US-Waffen gelangte auf den Schwarzmarkt und schließlich nach Kolumbien. Die M-16-Gewehre, M-60-Maschinengewehre und US-Raketenwerfer in den Händen der FARC waren der sichtbarste Ausdruck dieses Paradoxons. Mit anderen Worten: Während die USA der kolumbianischen Regierung Militärhilfe in Milliardenhöhe gewährten, kämpfte die FARC mit amerikanischen Waffen weiter.

Mit dem im Jahr 2000 gestarteten Programm „Plan Colombia“ stellten die USA der kolumbianischen Armee massive militärische und wirtschaftliche Unterstützung bereit. US-Spezialkräfte waren als Berater aktiv an Operationen gegen die FARC beteiligt. In der Realität jedoch zirkulierten die unter dem Deckmantel des „Drogenkriegs“ gelieferten Waffen auf dem Schwarzmarkt, während FARC-Kämpfer weiterhin mit US-Waffen operierten.

Während der 2012 begonnenen Friedensgespräche in Havanna unterstützten die USA offiziell die Bemühungen der kolumbianischen Regierung. Doch was am Verhandlungstisch nicht thematisiert wurde, war, dass dieser Krieg jahrzehntelang sowohl den US-Rüstungssektor als auch illegale Handelsnetzwerke genährt hatte. Das 2016 unterzeichnete Friedensabkommen wurde von den USA begrüßt. Dennoch bleibt die historische Ironie, dass die FARC ihren Krieg mit amerikanischen Waffen geführt hatte, einer der einprägsamsten Aspekte dieser Beziehung.

Das 2016 zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC geschlossene Abkommen zielte darauf ab, einen über 50 Jahre andauernden Konflikt zu beenden. Es wurde als historischer Wendepunkt betrachtet, da es das längste bewaffnete Konfliktgeschehen in Lateinamerika beenden sollte. Das Abkommen umfasste nicht nur die Entwaffnung, sondern auch Programme für ländliche Entwicklung, Bodenreform und den Kampf gegen den Drogenhandel. Besonders die Bodenreform war ein zentrales Thema, da die extreme Landungleichheit seit den 1960er-Jahren ständiger Nährboden für den Konflikt und die Basis für die FARC gewesen war.

Die FARC-Mitglieder gaben ihre Waffen unter Aufsicht der Vereinten Nationen ab, was international große Hoffnung auslöste. Doch ein kritischer Punkt blieb: Obwohl die Entwaffnung abgeschlossen war, verzögerten sich die im Abkommen vorgesehenen Entwicklungsprojekte erheblich. Das langsame Tempo staatlicher Investitionen erschwerte die soziale und wirtschaftliche Reintegration der ehemaligen Guerilleros. Diese Lücke führte dazu, dass einige ehemalige FARC-Mitglieder sich neu formierten und sogenannten „Dissidenzgruppen“ beitraten. Frieden existierte also auf dem Papier, konnte aber gesellschaftlich nicht vollständig verankert werden.

Die FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) in Kolumbien und die PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê) in der Türkei werden trotz ihrer Entstehung in unterschiedlichen Kontinenten und Kontexten oft in Friedensprozessen miteinander verglichen.

Ähnlichkeiten:

-

Beide Gruppen definierten sich anfänglich über den bewaffneten Kampf gegen soziale Ungerechtigkeiten: FARC trat für Landreformen und die Rechte der armen Landbevölkerung ein, während die PKK die Anerkennung der kurdischen Identität und den Kampf gegen regionale Ungleichheiten zum Ziel hatte.

-

Im Laufe der Zeit wurden beide Bewegungen nicht nur ideologische und politische Organisationen, sondern auch militärisch-strategische Kräfte.

-

Sowohl FARC als auch PKK wurden lange Zeit in der internationalen Öffentlichkeit als Terrororganisationen eingestuft, was die Legitimität ihrer politischen Lösungsansätze infrage stellte.

-

Beide Gruppen waren in den Friedensprozessen direkt von internationalen Akteuren betroffen: Während in Kolumbien Norwegen und Kuba als Garanten auftraten, wurden im PKK-Prozess Beobachter aus Europa eingeladen, jedoch keine offiziellen Garantien eingerichtet.

Unterschiede:

-

Gesellschaftliche Basis: FARC erhielt hauptsächlich Unterstützung aus ländlichen Gebieten und unter Kleinbauern, während die PKK ihre Basis über die kurdische Identität sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten erweiterte.

-

Finanzielle Ressourcen: FARC finanzierte sich überwiegend durch Drogenhandel und Schmuggel. Die PKK hingegen nutzte vor allem Diaspora-Unterstützung, grenzüberschreitende Drogenlogistik und lokale Ressourcen.

-

Symbolik: FARC strebte eine soziologische Revolution innerhalb Kolumbiens an; das Ziel war nicht die Gründung eines neuen Staates, sondern die Transformation des bestehenden Regimes. Die PKK hingegen verfolgte eine andere Linie: zunächst Autonomie, später den Aufbau eines unabhängigen Staates. Dies zeigt sich auch in den Symbolen: FARC nutzte die kolumbianische Flagge mit eigenem Namen, während die PKK eine rote Flagge mit gelbem Kreis und rotem Stern in der Mitte führt. Gelb verweist auf das „Kurdistan-Gebiet“, der rote Stern auf marxistisch-leninistische Wurzeln, der rote Hintergrund auf den revolutionären Kampf. Die Farbwahl kombiniert ethnische Identität und revolutionäre Ideologie. Während FARC-Symbolik auf die Transformation des bestehenden Staates verweist, signalisiert die PKK-Symbolik den Aufbau einer staatlich unabhängigen Struktur.

-

Internationaler Kontext: Der FARC-Kampf war mit den post-kalten Kriegslinken Bewegungen Lateinamerikas verbunden, während die PKK in die ethnischen, nationalen und geopolitischen Dynamiken des Nahen Ostens eingebettet ist.

-

Integration nach dem Frieden: FARC wandelte sich nach dem Abkommen in eine politische Partei um und wurde ein legitimer Akteur in der kolumbianischen Politik. In der Türkei hingegen stehen PKK-nahe politische Strukturen (z. B. HDP/DEM) weiterhin in Spannung mit dem Staat, und eine vollständige Integration des bewaffneten Flügels ist bislang nicht erreicht.

Die Friedensinitiativen der Türkei

In der Türkei wird der zwischen 2013 und 2015 durchgeführte „Lösungsprozess“ oft als die umfassendste Friedensinitiative in Erinnerung behalten. Im Gegensatz zum Beispiel Kolumbiens beschränkte sich der türkische Prozess jedoch weitgehend auf Sicherheits- und politische Verhandlungen. Die sozioökonomische Dimension – etwa die direkte Verknüpfung regionaler Entwicklungsprojekte mit politischer Einigung – blieb weitgehend zweitrangig.

Ein weiterer Aspekt ist, dass während des Lösungsprozesses lokale zivilgesellschaftliche Organisationen und Wissenschaftler erstellte „alternative Friedensberichte“ größtenteils unberücksichtigt blieben. In Kolumbien hingegen waren Hunderte Vertreter der Zivilgesellschaft als Beobachter oder Berater in die Verhandlungen in Havanna einbezogen. In der Türkei hingegen verlief der Prozess weitgehend hinter verschlossenen Türen, was die gesellschaftliche Mitwirkung schwächte.

Istanbul, Havanna und Belfast

Istanbul: Eine verpasste historische Chance

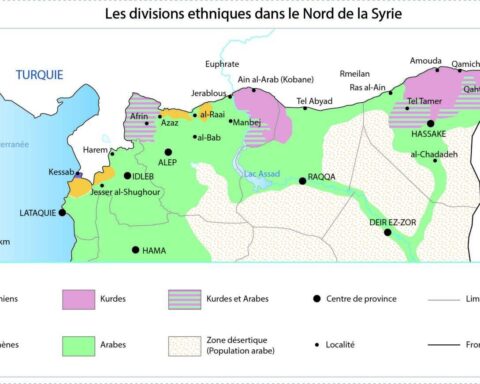

Der 2015 im Dolmabahçe-Palast verkündete Zehn-Punkte-Konsens stellte die konkreteste Roadmap zur Lösung der kurdischen Frage dar. Die Punkte umfassten zentrale Themen wie Demokratisierung, Anerkennung von Identitätsrechten, Entwaffnung und gesellschaftliche Partizipation. Doch schon kurze Zeit später änderte sich das politische Klima drastisch: Wahlpolitische Dynamiken im Inland, die Syrienkrise im Ausland und wachsende Sicherheitsbedenken machten eine breite gesellschaftliche Akzeptanz des Konsenses unmöglich.

Teile des Staates bezeichneten das Abkommen als „falschen Schritt“ und stellten dessen Legitimität infrage. Die nach Dolmabahçe folgenden Auseinandersetzungen zeigten die Zerbrechlichkeit des Prozesses. Bis heute bleibt der Dolmabahçe-Konsens in der kollektiven Erinnerung als „verpasste Friedenschance“ bestehen und symbolisiert, wie entscheidend gesellschaftliche Beteiligung und politische Entschlossenheit für die Friedenssuche sind.

Havanna: Institutionalisierter Dialog

In Kolumbien führten die Gespräche zwischen Regierung und FARC nach jahrelangen Verhandlungen in Havanna 2016 zu einem Friedensabkommen. Das herausragende Merkmal des Havanna-Prozesses war die starke internationale Garantienstruktur: Norwegen und Kuba spielten eine aktive Rolle, zudem nahm die UN als Beobachter teil.

Darüber hinaus war die breite Beteiligung der Zivilgesellschaft ein entscheidendes Merkmal. Hunderte Vertreter von NGOs, Wissenschaftler, Opferangehörige und Menschenrechtsaktivisten wurden direkt in die Verhandlungen einbezogen. Das unterzeichnete Dokument stellte somit nicht nur einen politischen Kompromiss zwischen Regierung und Organisation dar, sondern trug den Charakter eines umfassenden gesellschaftlichen Vertrags.

Dennoch zeigt das kolumbianische Beispiel: Die Unterzeichnung eines Friedensabkommens garantiert nicht automatisch dauerhaften Frieden. Verzögerungen bei der Umsetzung von Landreformen und ländlichen Entwicklungsprojekten führten zu neuen Konfliktrisiken. Einige FARC-Fraktionen weigerten sich unter dem Namen „Dissidencia“ die Waffen niederzulegen, und in verschiedenen Regionen kam es zu erneuter Gewalt. Dies verdeutlicht, wie Lücken in der praktischen Umsetzung den Frieden schwächen können.

Belfast: Das Karfreitagsabkommen

Das 1998 unterzeichnete Karfreitagsabkommen (Good Friday Agreement) ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen der IRA, Großbritannien und der Republik Irland und gilt als eines der erfolgreichsten Beispiele moderner Friedensprozesse. Zwei zentrale Faktoren stärkten diesen Prozess:

-

Gegenseitige Garantien: Sowohl London als auch Dublin unterzeichneten das Abkommen und traten als Garanten des Friedens auf. Dies schuf gegenseitiges Vertrauen zwischen den Konfliktparteien in Nordirland.

-

Gesellschaftliches Referendum: Das Abkommen wurde der Bevölkerung Nordirlands zur Abstimmung vorgelegt und mit überwältigender Mehrheit angenommen. Der Frieden wurde so nicht nur zum Ergebnis politischer Eliten, sondern auch zum Ausdruck des Volkswillens.

Das Karfreitagsabkommen beendete den bewaffneten Konflikt weitgehend und legte den Grundstein für eine neue politische Ordnung. Durch das Machtteilungsmodell wurde die politische Repräsentation sowohl der katholischen als auch der protestantischen Gemeinschaft gesichert. Zudem waren die Reform der Polizei, die Stärkung von Menschenrechtsmechanismen und wirtschaftliche Förderprogramme integrale Bestandteile des Abkommens.

Obwohl in Nordirland bis heute gelegentlich politische Blockaden und gesellschaftliche Spannungen auftreten, markiert das Abkommen von 1998 einen historischen Wendepunkt hin zu einem „nachhaltigen Frieden“.