„Der Staat ist ein Gedächtnis. Regime ändern sich, Machthaber kommen und gehen, aber der Staat, von dem man spricht, ist der, der auch nach tausend Jahren noch besteht.“

Der Nahe Osten ist eine der am meisten diskutierten, aber am wenigsten verstandenen Regionen der Moderne. Diese Region, in der sich Energiequellen, religiöse Zentren, historische Wendepunkte und die Interessen globaler Mächte kreuzen, wird seit über einem Jahrhundert von Krisen geprägt. Als eine Region, deren Karten von außen gezeichnet, deren Regime importiert und deren Völker entpersonalisiert wurden, wird der Nahe Osten häufig durch Interventionen fremder Mächte immer wieder neu geformt.

Doch mitten in diesem ganzen Chaos, den Konflikten und der Aussichtslosigkeit stechen zwei Länder außergewöhnlich hervor: die Türkei und der Iran. Diese beiden Länder sind nicht nur Apparate, die innerhalb ihrer Grenzen einen Staat verwalten, sondern verfügen auch über historische Kontinuität, haben institutionelle Reflexe entwickelt und können Widerstand gegen äußere Eingriffe leisten. In einer Region, in der die anderen Akteure als „Regime“ gelten, sind die Türkei und der Iran „Staat“. Aber auch sie sind es nicht vollständig: Im Nahen Osten gibt es einen Staat, und das ist die Türkei; der Iran kommt ihr am nächsten. Deshalb sagt man: Der Nahe Osten ist anderthalb Staaten.

Was bedeutet es, Staat zu sein? Mehr als nur eine Grenze…

Der heutige Nahe Osten ist eine Krisentopografie, geprägt von den zerstörerischen Überresten des Arabischen Frühlings, dem mehraktigen Labyrinth der Stellvertreterkriege und systematischen Interventionen ausländischer Mächte. Länder wie Irak, Syrien und Libanon haben nicht nur ihre politische Stabilität, sondern auch ihre konstituierende Einheit verloren. Die Golfstaaten hingegen versuchen hinter der Vitrine einer mit Petrodollars aufgebauten Modernität zu bestehen, obwohl sie gesellschaftlich und institutionell schwache Strukturen mit hoher Außenabhängigkeit aufweisen.

Was in dieser Region fehlt, ist nicht nur Sicherheit oder Wohlstand. Was vor allem fehlt, ist der Sinn des Staates.

Der Staat wird in der modernen politischen Theorie nicht nur als Mechanismus verstanden, der Grenzen zieht, Gesetze erlässt oder öffentliche Dienstleistungen bereitstellt, sondern auch als ein historisches Gedächtnis, ein soziales Zugehörigkeitsgefühl und ein Geflecht institutioneller Reflexe. Die Tiefe eines Staates misst sich an den Reflexen, die in Krisenzeiten hervortreten; seine Stärke bemisst sich daran, inwieweit die Gesellschaft ihn als Schutz und tragende Struktur verinnerlicht hat. In diesem Kontext haben die meisten Strukturen im Nahen Osten den Staat nicht als „Sinn“, sondern lediglich als „Werkzeug“ konzipiert – und dieses Werkzeug wurde meist von außen bereitgestellt.

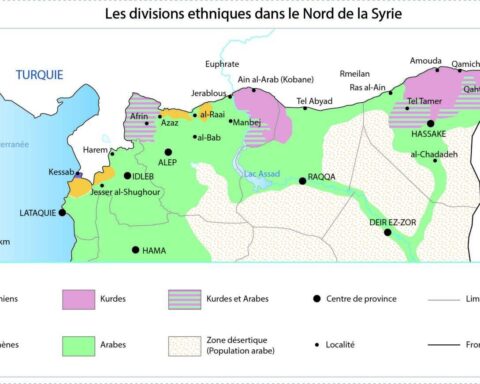

Die in den ersten Jahren des Arabischen Frühlings beobachtete Welle der Hoffnung verwandelte sich bald aufgrund institutioneller Vakuums und sozial-politischer Spannungen in Chaos. Der Gesellschaftsvertrag zwischen Staat und Volk wurde entweder durch den Druck absoluter Macht oder die Ungewissheit der Instabilität ersetzt. In Syrien wurde der Staat auf ein Sicherheitsinstrument reduziert, das gegen seine eigene Bevölkerung kämpft; im Irak wurde die konfessionelle Spaltung zur Legitimitätsquelle für identitätsbasierte Fraktionen statt für den Staat. Der Libanon wurde als Beispiel für nahezu vollständig gelähmte institutionelle Strukturen zu einem Ort, an dem politische Vakuums unter Einfluss externer Mächte ständig neu erzeugt werden.

Die Golfmonarchien hingegen tragen trotz scheinbar starker finanzieller Infrastruktur aufgrund fehlender politischer Partizipationsmechanismen und mangelnden gesellschaftlichen Vertrags ein Risiko institutioneller Fragilität. In diesen Ländern verschwimmt der Unterschied zwischen Staat und Dynastie, die Regierung ist personalisiert. Dies verwandelt den Staat eher in ein System, das an die Kontinuität einer herrschenden Familie gebunden ist als in eine institutionelle Struktur. Folglich stehen diese Systeme nicht durch ihre eigenen inneren Dynamiken, sondern durch die Stabilität des globalen Wirtschaftssystems auf wackeligen Beinen.

Dieser Text zeigt uns Folgendes: Im Nahen Osten werden viele Länder regiert, doch nur wenige sind tatsächlich Staaten. Denn Staat zu sein bedeutet nicht nur Wohlstand oder Macht, sondern vor allem die Fähigkeit, mit Krisen umzugehen. Diese Fähigkeit entsteht nur durch ein langfristiges historisches Gedächtnis, etablierte Institutionen und eine legitime Verbindung zum Volk. Viele Strukturen in der Region besitzen jedoch nicht alle drei Komponenten gleichzeitig.

Wo kein Staat existiert, gibt es Regime, Machthaber und Symbole – aber kein Gedächtnis, keine Stabilität und keine Vorstellung von einer Zukunft. Seit einem Jahrhundert versucht der Nahe Osten, mit diesem Defizit umzugehen. Man versuchte, diese Leere zeitweise mit Nationalismus, Religion oder externer Unterstützung zu füllen. Doch ein Staat wird nicht an einem Tag gegründet; er wird durch das Volk geprüft, durch die Geschichte gereift und in der Krise gestählt.

Daher ist heute im Nahen Osten die grundlegende Frage weder Energie, Sicherheit noch Ideologie. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, wie der Staat wieder aufgebaut werden kann. Nicht die an Schreibtischen gezogenen Grenzen, sondern Strukturen, die auf Gedächtnis, Zugehörigkeit und institutioneller Intelligenz basieren, müssen errichtet werden. Denn wo kein Staat existiert, wird die Region stets nach den Agenden anderer gelenkt.

Die Geschichte zweier alter Traditionen

Die Türkei und der Iran sind Erben zweier alter Zivilisationen, deren Geschichte weit vor die Grenzen moderner Nationalstaaten zurückreicht. Der Iran hat seit den Achämeniden den Staatsbegriff verinnerlicht, über den schiitischen Islam eine eigenständige religiöse Identität entwickelt und eine literarische Welt geschaffen, geprägt von der feinen Sprache des Persischen. Die Türkei hingegen hat sich in der historischen Kontinuität vom Seldschukenreich über das Osmanische Reich bis zur Republik geformt, geformt vom Ideal des „ewigen Staates“, der die politische Interpretation der sunnitischen Tradition mit staatlichem Pragmatismus verband und die türkische Sprache zur Staats- und Kultursprache machte.

Der grundlegende Unterschied zwischen diesen beiden politischen Traditionen liegt in der Natur des Staatsgeistes. Im Iran ist der Staat als wesentliche und konstitutive Erweiterung der Religion konstruiert, die Regierungsführung wird von einem geschlossenen ideologischen Dogma getragen. In der Türkei hingegen wird die Religion nur als eine Komponente des Staates verstanden, eingeschränkt durch das Prinzip der Laizität und im Laufe der Zeit in die kulturellen Schichten des säkularen Nationalstaates integriert. Während die historische Kontinuität des Iran dem Dienst einer ideologischen Doktrin untergeordnet ist, fungiert Geschichte in der Türkei als ein Gedächtnisraum, der mit Wandel versöhnt ist und seine Legitimität sowohl aus Tradition als auch aus Modernität bezieht.

Der politische Charakter der Türkei gründet sich nicht nur auf das Erbe der Seldschuken und Osmanen, sondern auch auf die administrativen, rechtlichen und universalistischen Codes des Oströmischen Reiches. Kulturell war das Seldschukenreich ein türkischer Staat, politisch übernahm es jedoch die sasanidischen Traditionen Irans; das Osmanische Reich wiederum synthetisierte dieses Erbe mit der bürokratischen und imperialen Logik des Oströmischen Reiches. In diesem Sinne ist die Türkei ein politischer Organismus, in dem die Synthese von Iran und Rom Gestalt angenommen hat. Diese Synthese bildet die Grundlage für die umfassendsten Friedens- und Ordnungsbemühungen der letzten zweitausend Jahre in der Region.

Die „Pax Romana“ des Oströmischen Reiches wurde durch die Osmanen zur „Pax Ottomana“, einem multikulturellen Imperium, das der Region über Jahrhunderte relative Stabilität brachte. In jeder Phase, in der diese Ordnung schwächer wurde, klopfte das Chaos an die Tür: Mongolische Invasionen, Kreuzzüge oder die sektiererische Expansion aus iranischen Zentren versuchten die entstandenen Lücken zu füllen. Die heutigen regionalen Turbulenzen sind Teil dieses wiederkehrenden Zyklus.

Historisch betrachtet hat der Iran seine expansionistischen Schritte meist in Zeiten von Angriffen aus dem Osten oder Westen eingeleitet. Dies ist sowohl eine Form des Opportunismus als auch Ausdruck der Kontinuität der alten persischen Politik. Tatsächlich haben die durch die US-Invasion im Irak entstandene Machtlücke und die regionale Aggression Israels dem Iran unter der Maske des „Schiiten-Halbmonds“ oder der „Achse des Widerstands“ die Möglichkeit eröffnet, in Syrien, Libanon, Jemen und Irak Einfluss zu gewinnen. Diese Expansion führte jedoch nicht zu Stabilität, sondern zu Stellvertreterkriegen und sektiererischen Konflikten.

Die Türkei hingegen hat historisch stets auf regionale Ordnung und Balance gesetzt und versucht nun, nach der Pax Ottomana eine neue Gleichgewichtspolitik zu etablieren, die man als „Pax Türkiye“ bezeichnen könnte. Die Türkei ist weder blind der westlichen Welt ausgeliefert noch dem Osten absolut ergeben, sondern verfolgt eine pragmatische Strategie, die bei Bedarf die Richtung ändern kann, und beansprucht gleichzeitig, ein inklusives politisches Denken zu repräsentieren.

Im Kern hat sich der Iran nach innen zurückgezogen, um seine alte Identität zu bewahren, während die Türkei versucht hat, diese Identität nach außen zu öffnen und auf eine universelle Ebene zu heben. Diese Unterscheidung prägt nicht nur die Form des Staates, sondern auch die Sicht der Gesellschaft auf den Staat, das Zugehörigkeitsgefühl und die politische Vorstellungskraft. Der Unterschied zwischen der Türkei, die mit den Möglichkeiten und nicht mit der Last des Gedächtnisses handelt, und dem ideologisch in der Vergangenheit gefesselten Iran, ist die wichtigste strategische Trennlinie, die die Zukunft der Region bestimmen wird.

Türkei: Ein Staat, der die Geographie überwindet

Der Unterschied der Türkei liegt nicht nur in der Größe ihres Territoriums, der Stärke ihrer Armee oder ihrer Wirtschaftskennzahlen, sondern vor allem im Staatsverständnis. Die mit den Seldschuken begonnene, unter den Osmanen zu einem Imperium entwickelte und mit der Republik neu gestaltete Staatstradition hat die Türkei nicht nur zu einem Land, sondern zu einer der institutionalisiertesten Strukturen im Nahen Osten gemacht – auch als geistige Erscheinung.

Die Türkei ist eines der wenigen muslimischen Länder, das versucht, Modernisierung und Tradition zu verbinden, ohne zwischen beiden eingeklemmt zu sein. Sie hat das säkulare System mit religiösen Institutionen, westliche Rechtsnormen mit orientalischen Reflexen sowie Zivilgesellschaft mit Bürokratie nebeneinander gebracht und konnte diese Struktur trotz aller Herausforderungen vor dem Zusammenbruch bewahren.

Die Rolle der Türkei während des Arabischen Frühlings, ihr diplomatischer Einflussbereich von den Balkanstaaten bis zum Kaukasus, ihre Fortschritte in der Verteidigungsindustrie und ihre institutionellen Reflexe machen sie nicht nur zu einem unverzichtbaren Akteur der Region, sondern zeitweise auch des globalen Systems. Natürlich ist dieses Bild nicht frei von Mängeln. Die Innenpolitik der Türkei hat diese Staatstradition zeitweise herausgefordert. Doch das Gedächtnis der Institutionen, die gesellschaftliche Zugehörigkeit und die aus der Geschichte stammenden politischen Reflexe haben stets verhindert, dass dieses System vollständig zusammenbricht.

Iran: Ein traditioneller, aber geschlossener Staat

Im „Eineinhalb“-Gleichgewicht der Region ist der Iran die Seite, die nicht „halb“, sondern „einhalb“ ist. Denn auch der Iran verfügt über eine alte Staatstradition. Von den Persischen Reichen über die Safawiden und Kadscharen bis hin zur heutigen Islamischen Republik erstreckt sich eine historische Kontinuität, die diesem Land eine bedeutende politische Rückgrat verleiht. Ein iranischer Staatsmann oder Geistlicher kann, ähnlich wie ein osmanischer Sultan, auf Jahrhunderte zurückverweisen – dies ist weniger kultureller Stolz als vielmehr die historische Grundlage eines Herrschaftsreflexes.

Doch der Grund, warum der Iran „einhalb“ geblieben ist, liegt genau hier: Der Staatsgeist ist in einem vom Volk abgekoppelten und geschlossenen Regime gefangen. Ideologie und Staat sind übermäßig miteinander verflochten. Die Doktrin des Vilâyat-e Faqih hat eine dicke Mauer zwischen dem Volkswillen und der Staatsinstitution errichtet; im Iran ist das System zu einer Spannung zwischen Volk und Regime geworden. Deshalb hat der Iran, obwohl er vieles erreicht hat – etwa regionale Einflusszonen, die schiitische Geopolitik oder asymmetrische Kriegstechniken –, innerlich keine Stabilität erzeugen können.

Der Iran mag nach außen als starker Staat erscheinen, leidet jedoch innen an ernsthaften Zerbrechlichkeiten: sozialem Druck, wirtschaftlicher Isolation, politischer Abschottung und Massenungehorsam. Dies macht den Iran zum organisiertesten, aber auch verletzlichsten Akteur der Region.

Sprache, Religion, Kultur: Verschiedene Wege, dieselbe Tiefe

Aus sprachlicher Perspektive sind Persisch und Türkisch nicht nur Kommunikationsmittel. Beide haben sich über Jahrhunderte durch Poesie, Erzählungen und Staatsurkunden entwickelt; sie sind Werkzeuge, die Individuen bilden und Gesellschaften prägen. Während im arabischen Raum trotz gemeinsamer Sprache keine kulturelle Einheit entsteht, haben Türkei und Iran mit ihren eigenen Sprachen getrennte, aber tiefgründige Zivilisationen aufgebaut.

Religiös betrachtet ist der schiitische Islam im Iran nicht nur ein Glaubenssystem, sondern zugleich eine politische Identität. Die sunnitische Mehrheit in der Türkei hingegen umfasst verschiedene Rechtsschulen und trägt häufig ein zentristisches Islamverständnis. Dies verleiht der Türkei eine relative Flexibilität und dem Iran eine doktrinäre Stabilität.

Diese sprachlichen und religiösen Strukturen sind nicht bloß kulturelle Schichten, sondern zugleich staatsbildende Dynamiken. Das metaphysische und ästhetische Gewicht des Persischen fördert Abstraktion und Autorität im iranischen politischen Denken; die funktionalen und administrativen Eigenschaften des Türkischen priorisieren in der Türkei praktischen Verstand und Institutionalisierung. Ähnlich stärkt der Schiitismus innere Loyalität und doktrinäre Bindung, während der Sunnismus im historischen Prozess Flexibilität in staatlichen Rechts- und Verwaltungssystemen ermöglicht hat. Sprache wird so zur Stimme einer Nation, und die Glaubensrichtung formt den politischen Raum, in dem diese Stimme widerhallt. Am Ende entstehen nicht nur zwei verschiedene religiöse oder sprachliche Identitäten, sondern zwei unterschiedliche Weltanschauungen und Staatsvorstellungen.

Fazit: Staat sein, Staat bleiben

In Nahost ist es schwer, Staat zu sein. Doch noch schwerer ist es, Staat zu bleiben. Zwischen Geografie, geopolitischem Druck, sektiererischen Spaltungen, ethnischen Spannungen und globalen Interventionen zu bestehen, erfordert nicht nur physische, sondern vor allem geistige Stärke.

Die Türkei ist trotz all dieser Herausforderungen immer noch der einzige Staat, der auf eigenen Füßen steht, innere Krisen bewältigt, außenpolitisch unabhängige Entscheidungen trifft und gesellschaftliche Zugehörigkeit lebendig hält. Der Iran ist der zweite Pfeiler dieser Widerstandskraft – wenn auch mit Defiziten. Deshalb muss man es erneut sagen:

Nahost ist eineinhalb Staaten. Ein Türkei. Und das Anderthalb ist Iran.