Le mécanisme de snapback lancé par l’E3 aura des effets à la fois diplomatiques et stratégiques sur le programme nucléaire iranien et sur les dynamiques de sécurité régionale. Ce processus met en avant l’utilisation des prérogatives du Conseil de sécurité de l’ONU dans le cadre du droit international, tandis que pour l’Iran, la préservation de sa capacité nucléaire existante et le maintien de ses avantages stratégiques demeurent une priorité essentielle. La mise en œuvre du snapback possède le potentiel de générer, à court terme, une pression économique et un isolement diplomatique pour l’Iran, mais comporte aussi, à long terme, le risque de réduire les perspectives de solution diplomatique et les espaces de coopération internationale. Dans ce contexte, aux étapes suivantes du processus, les positions de la Russie et de la Chine, les manœuvres stratégiques de l’Iran ainsi que la menace israélienne apparaissent comme des facteurs déterminants et critiques.

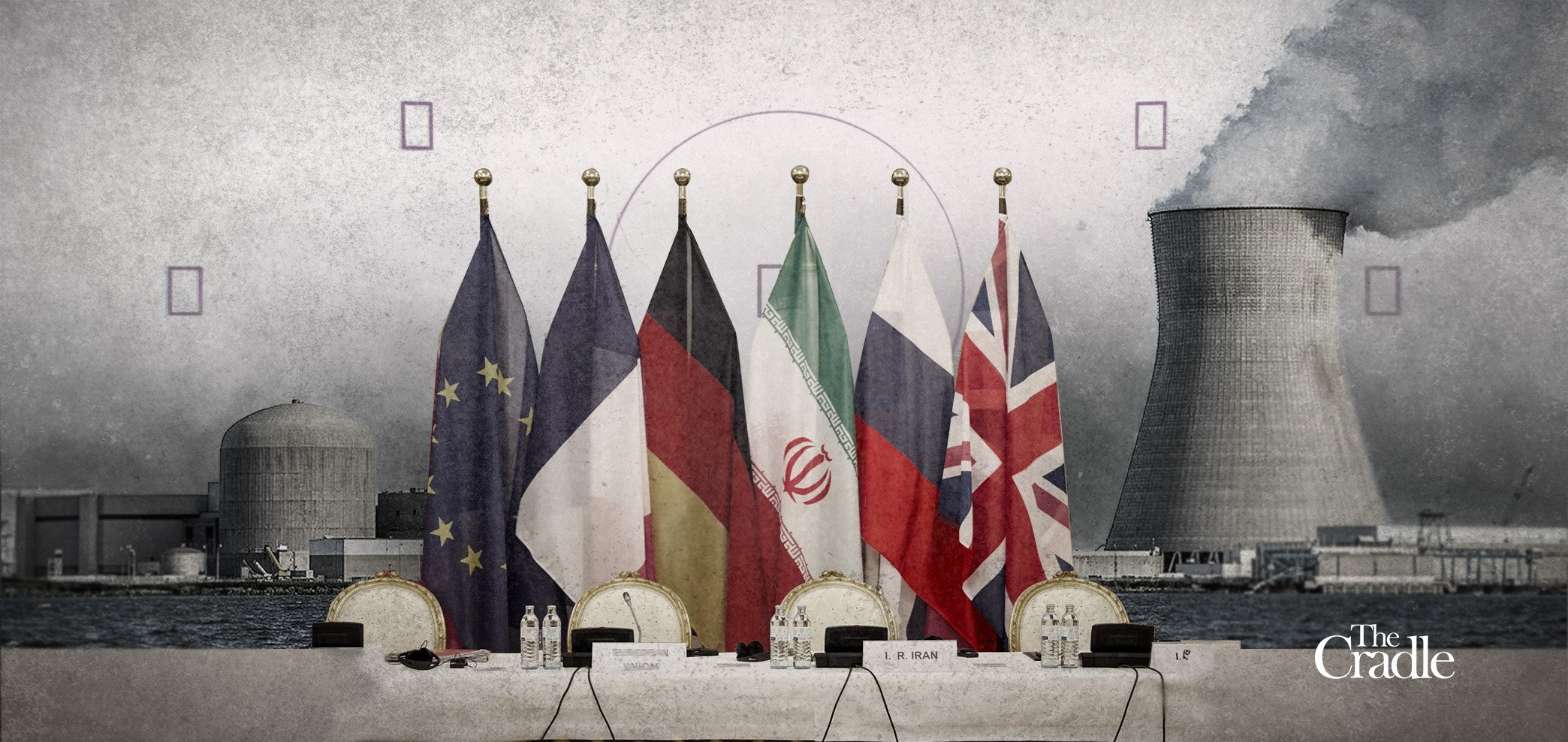

Le jeudi 28 août, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne (E3) ont officiellement déclenché le mécanisme de « snapback » (United Nations Snapback Mechanism under UNSC Resolution 2231 / Mécanisme de rétablissement des sanctions des Nations unies) prévoyant la réinstauration des sanctions de l’ONU contre l’Iran. Cette initiative déclenche un processus de 30 jours qui aboutira à la remise en vigueur des sanctions onusiennes suspendues dans le cadre du Plan d’action global commun (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) de 2015. Une fois le mécanisme de snapback activé, les sanctions étendues auparavant levées contre l’Iran seront automatiquement rétablies. Celles-ci comprennent essentiellement le rétablissement des restrictions instaurées par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité de l’ONU, mais suspendues par le JCPOA. Ainsi, de nouvelles limitations globales s’appliqueront aux activités d’enrichissement d’uranium et à la production d’eau lourde de l’Iran ; des restrictions seront réimposées à son programme de missiles balistiques capables de porter des armes nucléaires ; l’embargo sur l’acquisition et le transfert d’armes conventionnelles sera rétabli ; le secteur bancaire iranien, en particulier la Banque centrale, sera soumis à de nouvelles contraintes financières internationales ; les exportations de pétrole et de pétrochimie seront interdites ; des limitations s’appliqueront aux secteurs maritime et assurantiel ; enfin, des interdictions de voyage et des gels d’avoirs viseront de nouveau les individus et entités liés au programme nucléaire iranien.

Les responsables européens présentent cette mesure comme un outil stratégique visant à « sauver la diplomatie nucléaire » et à accroître la pression sur l’Iran. L’activation du snapback découle en réalité du refus par Téhéran des conditions préalables posées par l’E3. Ces conditions reposaient sur trois éléments essentiels : premièrement, la mise sous contrôle de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) du stock d’uranium hautement enrichi, estimé à environ 400 kilogrammes, dont la localisation demeure incertaine ; deuxièmement, l’octroi à l’AIEA d’un droit d’accès illimité ; troisièmement, la reprise de négociations directes entre Téhéran et Washington. Le rejet de ces demandes par l’Iran a conduit l’E3 à activer le mécanisme de snapback. Après les discussions de juin 2025 à Genève, qui n’ont pas abouti, et les pourparlers de juillet 2025 à Istanbul, où des progrès limités ont été enregistrés, les parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord durable, notamment sur le suivi du stock d’uranium et l’accès de l’AIEA.

Le cadre juridique du mécanisme de Snapback

Le snapback constitue l’un des instruments de contrôle les plus critiques et controversés du JCPOA. Établi par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU, ce mécanisme permet à tout État partie à l’accord de demander le rétablissement des sanctions en affirmant qu’une autre partie « ne respecte pas de manière substantielle ses obligations ». Contrairement aux procédures habituelles de l’ONU, le snapback contourne la nécessité d’obtenir neuf votes favorables et l’absence de veto des membres permanents, offrant ainsi aux États participants la possibilité d’initier unilatéralement le processus. Le contexte historique du mécanisme s’est structuré autour du retrait unilatéral des États-Unis du JCPOA en 2018 et de la politique de « pression maximale » qui a suivi. Ce tournant a ouvert la voie à des violations progressives des obligations nucléaires de l’Iran au sein de l’accord. Les pays de l’E3, invoquant ces manquements, ont déclenché en 2020 le Mécanisme de règlement des différends prévu par le JCPOA. Dans la période qui a suivi, les négociations de Vienne menées entre 2021 et 2022 ont échoué, faute de consensus fondamental entre les parties. Les attaques militaires menées par Israël en juin 2025, avec la participation des États-Unis, ont considérablement fragilisé le terrain diplomatique ; dans ce contexte, l’initiative de snapback des pays de l’E3 est apparue comme une quasi-nécessité stratégique.

La Perspective Iranienne : une posture stratégique face au Snapback

L’Iran rejette la légitimité des pays de l’E3 à activer le mécanisme de snapback, arguant que ces États ont « de facto perdu leur statut de participants au JCPOA ». Téhéran fonde sa position sur deux arguments principaux. Premièrement, les pays européens n’auraient pas fourni à l’Iran les bénéfices économiques promis après le retrait unilatéral des États-Unis en 2018. Deuxièmement, dans le contexte des attaques de juin, l’attitude de l’Europe aurait été manifestement hostile. Dans cette optique, la perception reflétée dans les propos du chancelier allemand Friedrich Merz — selon laquelle « Israël agit au nom de l’Occident » a encore affaibli la confiance de l’Iran envers l’Europe. Pour Téhéran, le mécanisme de snapback sert deux objectifs stratégiques fondamentaux pour l’Europe : d’une part, sanctionner l’alliance développée par l’Iran avec Moscou dans le contexte de la guerre en Ukraine et souligner le coût du soutien à la Russie ; d’autre part, renforcer l’alignement de l’Europe sur les politiques plus coercitives des États-Unis à un moment de fragilité des relations transatlantiques. Ainsi, l’Iran considère le snapback non seulement comme un processus technique de sanctions là où la diplomatie échoue, mais également comme une manœuvre stratégique.

Téhéran a posé, au cours des négociations, la garantie que les États-Unis ne lanceraient aucune action militaire comme condition préalable essentielle. Or, un tel engagement ne peut être obtenu que dans le cadre de discussions directes entre Téhéran et Washington, ce qui rend impossible pour les États européens de fournir une telle assurance ; et l’Iran ne peut l’obtenir sans contact direct avec les États-Unis. Par ailleurs, même si l’Iran pourrait théoriquement approfondir sa coopération avec l’AIEA, il continue de conserver son stock d’uranium hautement enrichi, hors du contrôle international, en tant qu’instrument de négociation stratégique. Dès lors, l’activation du mécanisme de snapback après un report de six mois ne constitue pas, pour l’Iran, une motivation suffisante pour renoncer à ses avantages nucléaires actuels.

Il est attendu que l’Iran réponde au processus de snapback. Ses responsables ont évoqué la possibilité d’un retrait du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) ; l’article X du Traité prévoit un préavis de trois mois. Toutefois, cette menace relève vraisemblablement d’une posture maximaliste, laissant à l’Iran la possibilité d’adopter des mesures plus limitées mais toujours significatives vis-à-vis de ses engagements de non-prolifération. Par exemple, sans se retirer du TNP, l’Iran pourrait dénoncer l’Accord de garanties global conclu avec l’AIEA en 1974, qui définit le cadre juridique donnant à l’agence l’accès et les droits de contrôle sur les matières nucléaires en Iran.

Les réactions possibles de la Russie et de la Chine et les difficultés de mise en œuvre

Bien que l’E3 ait coordonné le processus avec Washington, il est attendu que la Russie et la Chine adoptent une attitude critique face à cette initiative. Téhéran a récemment mené des consultations bilatérales et trilatérales avec Moscou et Pékin, en préparation d’une réponse au snapback. La Russie a qualifié l’action de l’E3 d’initiative « dépourvue de fondement politique et juridique », tandis que la Chine a souligné qu’elle « accroîtrait les tensions et compromettrait les efforts diplomatiques ». Les deux pays ont présenté des notes officielles au Conseil de sécurité de l’ONU exprimant leurs objections. Le fait que l’E3 cherche à conclure le processus avant qu’en octobre Moscou n’assume la présidence du Conseil reflète la volonté de prévenir d’éventuels blocages procéduraux de la part de la Russie. Toutefois, même en cas d’activation du snapback, la Russie et la Chine pourraient recourir à divers moyens pour entraver l’application effective des sanctions rétablies. En revanche, une décision radicale de l’Iran, telle qu’un retrait du TNP, ne recevrait probablement pas le soutien de Moscou et Pékin, malgré leur opposition à l’E3.

Les effets potentiels du mécanisme de Snapback

Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait exiger de l’Iran qu’il cesse ses activités d’enrichissement d’uranium. Or, le programme d’enrichissement est perçu par Téhéran comme un élément central de son programme nucléaire et de sa souveraineté nationale. L’Iran considère donc une telle exigence comme une condition préalable non négociable sur le plan diplomatique. C’est d’ailleurs la principale cause de l’impasse des négociations nucléaires avec l’administration Trump. Dans ce contexte, l’Iran se retrouvera finalement contraint de choisir entre son programme nucléaire et la sécurité de son régime. Par ailleurs, le rétablissement de l’embargo onusien sur les armes, arrivé à échéance en 2020, via le mécanisme de snapback, pourrait limiter la capacité de l’Iran à acquérir des armes conventionnelles. Cependant, si des acteurs clés comme la Russie et la Chine refusent de reconnaître ou limitent l’application de ces sanctions, l’impact de l’embargo resterait restreint. Sur le plan économique, bien que ces sanctions n’exercent pas une pression directe aussi forte que les sanctions unilatérales américaines, elles constituent, compte tenu de la crise économique traversée par l’Iran ces dernières années et des frappes aériennes de juin, un instrument de pression symbolique et psychologique sur le régime. Sur le plan de la sécurité régionale, l’activation du mécanisme de snapback pourrait être perçue, en particulier par Israël, comme un fondement juridique et politique pour de potentielles actions militaires contre l’Iran. Les attaques de juin 2025 ont mis en évidence l’inclination d’Israël pour des interventions unilatérales, et le snapback peut fournir une certaine base de légitimité à de telles actions.

En conclusion, le mécanisme de snapback déclenché par l’E3 produira des effets à la fois diplomatiques et stratégiques sur le programme nucléaire iranien et sur les dynamiques de sécurité régionale. Ce processus met en avant l’usage des prérogatives du Conseil de sécurité de l’ONU dans le cadre du droit international, tandis que pour l’Iran, la préservation de ses capacités nucléaires actuelles et le maintien de ses avantages stratégiques demeurent des priorités fondamentales. La mise en œuvre du snapback pourrait générer, à court terme, une pression économique et un isolement diplomatique pour l’Iran, mais comporte, à long terme, le risque de restreindre les perspectives de règlement diplomatique et les espaces de coopération internationale. Dans ce contexte, aux étapes suivantes du processus, les positions de la Russie et de la Chine, les manœuvres stratégiques de l’Iran ainsi que la menace israélienne apparaîtront comme des facteurs déterminants et critiques.