« Enver Pacha : Le grand rêve »*

« … Une atmosphère bien pénible. Un brouillard étrange. L’ennemi n’est pas visible. Aucun mouvement chez l’ennemi (…) Je termine ma lettre en écrivant mes dernières lignes. En plus des fleurs sauvages que je t’envoie chaque jour d’ici, je t’envoie aussi une petite branche du grand orme sous lequel je dors depuis plusieurs nuits. Je te confie, avec mes enfants, à l’unité de Dieu, mon âme, mon très cher maître… J’ai gravé ton nom sur l’orme avec mon couteau. »

(Extrait d’une lettre d’Enver Pacha à son épouse Naciye Sultan, écrite depuis le Pamir.)

Monsieur Enver Pacha,

Au cours des années 1970, j’étais en cinquième année de l’école primaire. Nous avions un instituteur nommé Hasan, extrêmement naïf et bienveillant. Il était toujours mélancolique, et venait souvent à l’école le matin dans un état « d’après-soirée ». Grâce à lui, nos cours se déroulaient toujours dans le tumulte et la bonne humeur. D’après la photo d’Ecevit qu’il gardait toujours accrochée à son porte-clés, j’ai compris plus tard qu’il était un gauchiste du CHP. Nous l’aimions beaucoup. Et lui, il nous aimait aussi. Parfois, pendant les cours, il nous parlait d’Atatürk. En montrant le portrait d’Atatürk suspendu au-dessus du tableau noir, il disait : « les enfants, n’oubliez pas que si vous êtes assis sur ces bancs, c’est grâce à lui. » Un jour, il parla longuement d’Atatürk encore une fois. De la manière dont il avait sauvé la patrie, de ses exploits héroïques, de son intelligence, de son talent d’homme d’État… Je n’oublierai jamais. Avec une expression de plus en plus dure, il dit : « En réalité, les enfants, nous étions un grand pays. »

« Il y avait d’autres héros, encore plus grands. Il y avait Enver, par exemple, Enver Pacha. » Je me souviens encore de cette étrange expression dans ses yeux. Était-ce de la colère, de la tristesse ?

« Vous comprendrez Enver en grandissant », dit-il.

« Si je vous en parle maintenant, vous ne comprendrez pas. Vous le comprendrez en grandissant. »

Je n’avais pas vraiment compris ce que notre maître Hasan voulait dire ce jour-là. Qui était Enver ? Pourquoi ne pouvais-je le comprendre que plus tard ? Était-ce un homme bon, ou mauvais ?

Maître Hasan ne parla plus jamais d’Enver. Mais la curiosité qu’il avait semée en nous ne nous quitta jamais.

Ensuite, nous avons grandi. Et plus nous grandissions, plus la Turquie rapetissait. Nous avons découvert qu’en tant que nation, nous avions été vaincus bien des années auparavant, de manière dramatique mais majestueuse. Ceux qui acceptèrent la défaite commencèrent à s’enorgueillir de ce qu’il en restait, et tracèrent une ligne sur le passé. Ceux qui ne purent l’accepter cherchèrent à faire revivre ce passé, à le retrouver, ou à relier le présent à ce qui fut. Nous nous sommes retrouvés au centre de ce conflit épuisant entre deux camps s’affrontant avec des moyens et des apparences différentes.

Mais dans cette querelle, centrée sur le traumatisme de la défaite, il y avait un point d’accord entre les deux camps : la haine commune envers Enver et les Unionistes.

Il était frappant de voir que presque tous les groupes, qu’ils se revendiquent kémalistes, nationalistes, libéraux, gauchistes ou islamistes, adoptaient le même réflexe dès qu’il s’agissait de la période 1908-1918 le moment de l’effondrement.

Plus tard, nous allions apprendre que cette hostilité commune elle-même était le fruit d’une fine propagande anglaise et russe, soigneusement élaborée, des mensonges de guerre psychologique adaptés à chaque courant. Les Anglais, eux, n’oubliaient jamais leur véritable ennemi.

Et ces mensonges anglo-russes disaient ceci :

« Enver Pacha et les Unionistes avaient fait sombrer tout l’Empire.

Ils s’étaient faits les instruments des ambitions impérialistes de l’Allemagne.

Ils avaient pris le pouvoir par la violence, les coups d’État et les intrigues, entraînant l’État dans la Première Guerre mondiale par surprise.

Ils étaient ignorants et inexpérimentés. La plupart étaient francs-maçons et manipulés en coulisse par des sabbatéens des juifs convertis.

Ils avaient introduit la politique dans l’armée et lancé la tradition des coups d’État avec le raid sur la Sublime Porte en 1913.

Enver Pacha avait entraîné l’armée dans une opération inutile à Sarıkamış, provoquant la mort de 90 000 soldats.

C’était un aventurier, un rêveur, avide de dictature.

Et à la fin, après la guerre, ils avaient tous fui en Allemagne en laissant le pays en ruine… etc. »

Ce rejet collectif du passé, sans penser aux causes profondes de la perte d’un grand empire sans réfléchir à ses dimensions politico-économiques, philosophiques, géopolitiques, psychologiques ou sociologiques sans analyser, mais en attribuant tous les malheurs à des individus, des groupes, des forces internes ou externes, ou, ce qui revient au même, au destin… ce rejet s’exprimait avec un rare consensus autour de ce récit.

Eh bien, puisqu’il y avait une telle unanimité, il ne nous restait qu’à répéter les versions apprises par cœur.

Monsieur Enver, si en grandissant la Turquie ne s’était pas autant réduite, si nous n’avions pas appris que la plupart des élites étatiques, intellectuels, bureaucrates, hommes d’affaires, savants et politiciens des cinquante dernières années, de leurs organisations et confréries, de leurs guides et chefs spirituels, étaient en réalité de petits personnages que nous avions grandis dans nos têtes si nous n’étions pas parvenus à la conviction que tous ces conflits et luttes vécus n’étaient que des expressions factices d’un traumatisme de défaite et d’un désir d’élévation inassouvi nous n’aurions jamais entrepris de remettre en question ces vérités toutes faites à votre sujet.

Mais nous vivons dans un pays de mensonges collectifs. Et tout le monde s’est mis d’accord pour perpétuer une société irréelle à travers des rôles attribués et des missions dictées.

Ce que je veux dire, c’est que ce consensus implicite autour de l’hostilité envers les Unionistes ressemble à une preuve en flagrant délit qui pourrait dévoiler bien des vérités.

Enver Bey, je dois d’abord résumer ton histoire :

Comme le dit Şevket Süreyya, « homme d’un autre genre de pays, d’une autre génération, d’un autre genre d’homme », ton aventure commence dans les montagnes de Macédoine en 1908, où tu brilles en tant que « Héros de la Liberté », et se termine le 4 août 1922, au sommet de Çegan, au pied des monts Pamir en Turkestan, en combattant vaillamment contre les Russes. La transformation du mouvement des Jeunes-Turcs / Néo-ottomans / Union et Progrès première volonté politique apparue en dehors de l’autorité absolue séculaire de l’« État » en un véritable instrument de pouvoir a été rendue possible lorsque toi et tes compagnons avez assumé le leadership lors du congrès de 1906. Ce n’est qu’alors que la Société ottomane du Progrès et de l’Union, qui jusque-là représentait une opposition intellectuelle, utilisée par des luttes de pouvoir internes au palais ou par les consulats des puissances occidentales, s’est transformée en un parti politique d’une influence bien supérieure à sa taille. Cela a été rendu possible grâce à toi, en tant que militaire, et à Talat Pacha, en tant que civil. En réalité, la victoire remportée en 1908 par l’alliance intellectuelle civilo-militaire contre le despotisme d’Abdülhamid, sous les mots d’ordre de liberté, de constitution et de parlement, a permis une transformation beaucoup plus profonde : c’est l’appropriation de l’État par la nation.

Il s’agissait ici d’un retour de l’appareil d’État vers le peuple un appareil qui, à cause des invasions de Tamerlan et de l’épisode du Shah Ismail, s’était refermé sur l’Anatolie et ses marges, et avait été livré à une élite de « recrues » (devşirmes). Ce qui a permis ce processus, ce sont les dynamiques et les réflexes cachés qui ont été activés par l’effondrement imminent devenu de plus en plus évident. Le bon sens dispersé et blessé dans l’État et au sein du peuple, ayant perçu les signes de la chute, s’est emparé du mouvement le plus organisé et dynamique sur la scène politique, l’a réorganisé, et a pris le contrôle du processus. Le mouvement Union et Progrès, par sa nature plurielle et ses multiples facettes, est le nom de cette volonté. La transformation des élites, qui en Occident s’est produite au prix de guerres sanglantes de classe et de confession, s’est réalisée chez nous avec un coût bien moindre à travers le mouvement des Jeunes-Turcs. Si notre fin que l’on considère aujourd’hui comme inévitable n’a pas été semblable à celle de l’Andalousie, c’est en partie grâce à Abdülhamid II, même s’il eut recours à un despotisme exagéré, et à l’Union et Progrès, qui s’est développée dans une forme de conflit dialectique avec lui. Bien entendu, cela sans oublier leurs faiblesses et erreurs.

Par exemple, nous savons aujourd’hui que le début de l’effondrement remonte à l’accord entre l’Angleterre et la Russie visant à partager l’Empire ottoman. Si l’on considère que la diplomatie moderne s’est structurée autour des relations entre Angleterre-Russie et Allemagne-France, alors une guerre entre l’un de ces blocs signifiait un conflit européen, et un retour à la paix impliquait la division ou la ruine d’un troisième pays. Telle est, en résumé, la signification des guerres de partage impérialiste qui ont marqué les deux derniers siècles. L’Empire ottoman, tout au long de cette période, s’est épuisé à vouloir éviter la catastrophe en jouant sur les équilibres. Ni le sens économique et politique global du « partage », ni la signification historique de la modernisation, ni, plus précisément, la valeur stratégique du pétrole découvert au début des années 1900 comme ressource précieuse pour l’industrie et la guerre, et présent en grande quantité sur les terres ottomanes n’ont trouvé d’écho au sein de la pensée étatique ottomane. L’État, concentrant tout le pouvoir dans le palais et se repliant sur lui-même tant vis-à-vis de son peuple que du monde, s’était enfermé dans un cercle tautologique, au point de limiter même la nature des protestations des jeunes intellectuels qui savaient lire et écrire et qui découvraient l’Occident. Si l’on excepte Mithat Pacha, par sa personnalité originale et éclairée, l’horizon d’opposition des figures des Néo-Ottomans, Jeunes-Turcs et Unionistes de Namık Kemal à Ahmet Rıza, de Talat Pacha à Enver Pacha — ne dépassait guère un idéalisme éclectique mêlant un nationalisme positiviste français et un activisme politique inspiré des comitadjis balkaniques.

L’unité, la sécurité, le renforcement et la rénovation de l’État et de la patrie étaient des objectifs communs. Mais on croyait presque de manière magique que tout cela se réaliserait simplement par la proclamation du Kanun‑i Esasi (la Constitution), dont on ne connaissait pourtant que très peu le contenu. Dans un contexte où l’« État » était devenu otage de la clémence des grandes puissances occidentales, l’intervention de l’Union et Progrès inexpérimentée mais idéaliste, rigoureuse mais rationnelle s’est imposée comme inévitable. La ligne politique principale du dernier représentant de la raison d’État, Abdülhamid II, vis-à-vis des grandes puissances, consistait à équilibrer l’Allemagne contre les autres ; c’était aussi celle de l’Union et Progrès. En ce sens, ceux qui déposèrent Abdülhamid ne firent que prendre sa place et organisèrent une résistance grandiose pour empêcher que la fin inévitable ne devienne une disparition totale. Car dans l’histoire, ce ne sont pas les causes militaires seules mais le retard structurel qui accable les empires agraires. Dans ces conditions, la chose la plus significative à faire fut ce qui a été accompli tout au long de la période allant d’Abdülhamid à Mustafa Kemal : faire payer cher l’effondrement à l’ennemi et conserver jusqu’au bout ce qui pouvait l’être. Abdülhamid et Enver ont fait payer un prix élevé, et c’est ainsi que Mustafa Kemal a pu ouvrir une nouvelle page à partir de ce qu’il restait.

Dans toutes ces conditions objectives, chercher à isoler les « fautes » d’Enver et de la direction unioniste, et rejeter sur eux seuls tout ce qui s’est passé, ne relève pas seulement de l’ingratitude : cela revient aussi à étouffer une volonté dont nous avons encore besoin aujourd’hui. C’est de l’ingratitude, car à travers la figure d’une génération qui a consacré toute sa vie à empêcher l’effondrement sans en retirer en retour ni bénéfice matériel ni reconnaissance morale, ce sont précisément le dévouement, le sacrifice, le courage, la dignité et l’esprit combatif qui se trouvent condamnés.

Enver Bey,

Dans ses mémoires, İsmet İnönü dit à ton sujet :

« Enver Pacha, avec ses qualités personnelles, est un bon soldat, un bon officier, un homme de bien. C’est un personnage exceptionnellement dénué des défauts que la société considère comme des vices. Par ses qualités militaires, il est un serviteur dévoué, travailleur et un héros sans peur, occupant le plus haut rang des critères que recherche la carrière militaire. »

Şevket Süreyya Aydemir, tout au long de son œuvre en trois volumes où il raconte ta vie vertigineuse, parle de toi avec admiration, malgré quelques critiques sur ton germanisme, ton idéalisme, ton goût de l’aventure et ton désir d’être un homme providentiel. Guerres de guérilla dans les Balkans, départ en montagne pour la liberté, poste d’attaché militaire à Berlin, retour pour prendre le commandement de l’armée d’action lors de l’incident du 31 mars, répression de la rébellion en combattant en première ligne, départ clandestin pour l’Afrique du Nord en 1911 lors de l’occupation de Tripoli, prise du pouvoir à la Sublime Porte contre la politique de reddition du grand vizir anglophile Kamil Pacha après l’occupation d’Edirne en 1913, reprise d’Edirne, Première Guerre mondiale, combats en première ligne à Sarıkamış et à Gallipoli, tentative de rejoindre le Caucase après l’armistice de Moudros en 1918 en quittant secrètement ses compagnons en cours de route via un sous-marin allemand, survie à trois graves accidents (deux chutes d’avion et un en mer), retour à Berlin, contacts avec les responsables bolcheviques russes, y compris Lénine et Trotski. Élaboration de plans, projets et actions communes pour soutenir les résistances en Anatolie, Iran, Afghanistan, Inde, Caucase et Asie centrale contre l’Angleterre… Participation au Congrès des peuples d’Orient à Bakou. En 1921, après l’accord entre les bolcheviques et les Anglais, passage au Turkestan pour organiser cette fois une révolte contre les Russes avec l’insurrection Basmatchi. Affaiblissement de la résistance après que le chef tribal le plus puissant du Turkestan ait fait la paix avec les Russes, et martyre héroïque lors d’une embuscade le deuxième jour de l’Aïd al-Adha, en se jetant sur l’ennemi en première ligne, un geste assimilé à un suicide sacrificiel.

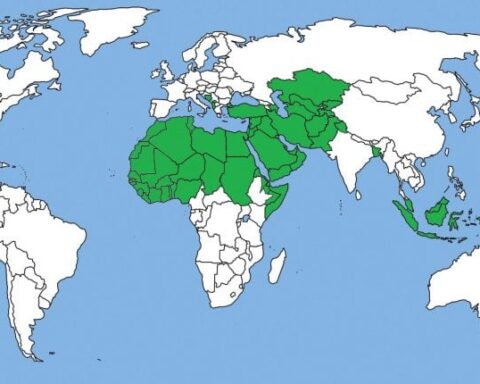

Le mariage « de raison » avec la princesse Naciye Sultan, fille du sultan, organisé par les dirigeants du Comité Union et Progrès afin de gagner en influence au palais. Puis l’amour passionné qui naît après le mariage. Fidélité et loyauté absolues tant à la cause qu’à l’amour. Une personnalité « ottomane » moyenne : vision du monde conservatrice, morale musulmane, foi sincère, bravoure reconnue même par les ennemis, sens de l’organisation, courage et audace. Un islamisme fondé sur une fidélité inébranlable au califat, à l’ottomanisme et à l’islam, visant à soulever les sociétés musulmanes contre l’impérialisme. Une perspective sur le Turkestan visant l’indépendance de tous les peuples turcs musulmans, mais sans turanisme ou pan-turquisme fondés sur l’ethnie, donc sans rêve d’unité raciale. Une vaste perspective, une large vision, une carte illimitée et infinie…

Enver Bey, l’accusation la plus répandue contre toi fut celle de germanophilie. Même ta tentative de tirer un profit maximal de l’alliance allemande imposée par les nécessités et contraintes de l’époque fut interprétée, à l’ère de la guerre froide, dans le cadre des traditions de « servilité » et d’« instrumentalisation ». Pourtant, il y a une différence fondamentale entre l’alignement d’Enver sur l’Allemagne et les formes actuelles d’américanisme ou d’européisme. Enver était d’abord et uniquement ottomaniste. L’Allemagne, à cette époque, était à la fois la plus puissante, la seule à ne pas vouloir la partition de l’Empire ottoman, et le seul allié prêt à accepter une alliance. L’union de destin avec cette puissance n’est en rien comparable aux soi-disant alliances actuelles qui, sous couvert de menaces extérieures fictives, subordonnent totalement la Turquie à des puissances étrangères. En outre, pendant toute la guerre, les intentions cachées de l’Allemagne à l’égard de l’Empire ottoman furent constamment surveillées, et l’alliance faillit être rompue à plusieurs reprises. Par exemple, l’Allemagne réagit très vivement à l’abolition des capitulations dès le début de la guerre ; il y eut de graves crises sous commandement allemand en Palestine et en Irak ; et le contrôle des zones pétrolières dans le Caucase mena presque à un affrontement armé entre alliés.

Écoutons encore une fois İsmet İnönü :

« Dans ses relations avec la mission militaire allemande, il serait réducteur d’affirmer qu’Enver Pacha se soit entièrement soumis à ses interlocuteurs germaniques. Bien au contraire, les Allemands le redoutaient constamment et s’efforçaient de gagner ses faveurs. Ce n’est que lorsqu’il commença à prendre conscience de ses limites tant sur le plan des capacités militaires que des moyens disponibles, qu’il lui devint inévitablement nécessaire de se conformer à la direction allemande, devenant ainsi un instrument au service de leur stratégie. »

Ce qu’il convient de souligner surtout, c’est qu’en raison de l’habitude ancrée depuis la Guerre froide et de la réalité persistante d’une Turquie structurellement dépendante de l’Occident, l’on a systématiquement interprété, que ce soit dans l’alliance avec l’Allemagne, l’aventure en Asie centrale ou encore dans les relations avec les loges maçonniques et autres organisations internationales, toute action dans une seule direction : celle d’un complot ourdi contre nous. Évoquer l’idée que nous aurions été manipulés, sans jamais envisager l’inverse, est devenu un trait presque constitutif d’un manque chronique de confiance en soi. Or, dans quelle mesure serait-il crédible de penser que des hommes ayant voué jusqu’au bout leur existence à cette patrie, à cette nation, aient pu n’être que les instruments passifs de desseins étrangers ? L’injustice atteint son paroxysme lorsque ceux qui luttèrent jusqu’à la mort pour sauver l’Empire ottoman sont accusés de l’avoir précipité dans la ruine – comme si l’on eût préféré qu’ils se rendent sans combattre, qu’ils livrent les clés sans verser une goutte de sang. Le fait même d’avoir mobilisé, au service de leur cause, tout ce que recelait l’Empire des loges aux cercles diplomatiques, des palais aux couloirs du gouvernement, des confréries aux tavernes et d’avoir, dans une mesure inégalée, réussi à s’en faire les maîtres, est encore aujourd’hui systématiquement discrédité.

Car ils ne sont plus là, et toutes les conditions objectives qui auraient permis de poursuivre leurs idéaux ont été méthodiquement supprimées. La Grande-Bretagne et la France, les États-Unis et l’Allemagne, la Russie et l’Italie : tous ont œuvré à ce que cette volonté, capable de leur résister simultanément et de défendre, à un prix incommensurable, l’honneur de l’Orient, ne puisse plus jamais ressurgir. Pour cela, chaque mensonge nécessaire fut gravé dans le marbre de l’histoire. Car les vaincus n’ont pas droit à la vérité, ni à la puissance, ni à la légitimité. L’histoire est toujours écrite à la gloire des vainqueurs, et les survivants blâment les morts. Personne ne se soucie de la vérité. Désormais, l’histoire est celle que les dominants, extérieurs ou intérieurs, ont taillée sur mesure : les Anglais vainqueurs à l’étranger, les adversaires des Unionistes maîtres à l’intérieur. Ainsi, chaque fois que l’on prononce le nom d’« Enver », on ressasse inlassablement le mensonge des « 90 000 morts à Sarıkamış ». En réalité, 26 000 soldats sont tombés en martyrs – non du fait d’Enver ou d’un autre, mais à cause de la cruelle réalité de la guerre. À Gallipoli, parce que la victoire fut au rendez-vous, les 250 000 morts y sont évoqués avec fierté. À Sarıkamış, en revanche, les pertes dues au froid et aux maladies alimentent un discours fait de chiffres extravagants et de pseudo-analyses militaires mensongères.

Ce qui est encore plus révélateur, c’est que, depuis 1908, la presse occidentale en tête celle de Londres n’a cessé de dépeindre les Unionistes comme des athées, francs-maçons et agents d’influence judéo-ottomans. En réalité, les Unionistes n’ont fait que ce que les Anglo-Saxons font aujourd’hui : tirer profit, dans leur propre intérêt, des puissances juives marginalisées en Occident et des réseaux maçonniques en quête de rayonnement. Or, jamais dans ces relations de collaboration ne fut commise la moindre trahison envers la nation ou la patrie, ni ne fut entreprise une action servant les desseins de ces groupes. Certains ont tiré des interprétations symboliques du fait que, lors de la destitution du sultan Abdülhamid II, trois des quatre envoyés fussent non-musulmans ou convertis, sous prétexte que les leaders Unionistes, par courtoisie, avaient choisi de ne pas se rendre eux-mêmes. Pourtant, le judaïsme, la franc-maçonnerie et les courants crypto-communautaires n’avaient ni l’influence idéologique ni la portée structurelle qu’ils auraient plus tard, et représentaient, depuis le Tanzimat, les quasi uniques vecteurs de relation avec l’Occident. Aujourd’hui, dans l’entreprise rétrospective de construction de « légendes noires », ces éléments de propagande ont été cyniquement réutilisés pour alimenter l’imaginaire des esprits conservateurs, par des mensonges systématisés et des récits soigneusement élaborés autour de leurs zones de vulnérabilité. Les campagnes contre Enver Pacha ressemblent étrangement aux discours médiatiques actuels à l’encontre des leaders ou mouvements islamistes. Pourtant, Enver Pacha n’est ni Oussama ben Laden, ni Saddam Hussein : il n’était pas un agent fonctionnel de l’Occident, mais le dernier combattant d’un Orient humilié. Il s’est battu de toutes ses forces contre une guerre impérialiste dirigée ouvertement contre sa nation et sa dignité.

D’un autre côté, dans le monde arabe, se propageait également une autre propagande : selon laquelle les Turcs auraient renié l’islam, et les Britanniques allaient bientôt se convertir en masse. Ainsi, un prétendu ouvrage perdu d’Ibn Arabi fut « retrouvé », où il était fait mention d’un mystérieux « Ennebi » censé apparaître à la fin des temps. Coïncidence frappante : le nom du commandant des forces britanniques occupant l’Égypte était… Allenby. C’est dans cette veine que se développèrent, tant dans le monde arabe contre les Turcs, qu’en Turquie contre les Unionistes, des discours délibérément destinés à nourrir l’ignorance.

Une autre approche – prisée notamment par les élites intellectuelles présente l’Unionisme comme un mouvement putschiste, conspirationniste, despotique et jacobin. Or, on omet bien souvent un détail d’apparence mineure mais fondamental : à aucun moment – ni avant ni après 1908, ni durant leur période d’exercice du pouvoir – les Unionistes n’ont exercé leur sévérité contre le peuple ou contre les porteurs d’opinions divergentes ; leur fermeté s’est toujours orientée vers le Palais ou vers les collaborateurs des puissances étrangères. Leur posture jacobine ne visait nullement à opprimer ou discipliner le peuple, mais à renverser le despotisme qui le maintenait sous une chape de plomb. Quant au seul « coup d’État » qu’ils aient organisé – le raid sur la Sublime Porte (Babıâli) – il ne saurait être qualifié de putsch au sens moderne du terme : il s’agissait d’une action stratégique visant à effacer l’humiliation des guerres balkaniques et à reprendre Edirne.

En fin de compte, les principaux leaders unionistes – Talat, Cemal, Sait Halim Pacha – furent assassinés par des tueurs arméniens sous la houlette britannique, tandis qu’Enver Pacha fut, lui, éliminé dans le contexte de l’accord russo-britannique. Durant le processus de fondation de la République de Turquie, les Unionistes furent méthodiquement éliminés, à l’intérieur comme à l’extérieur, dans le cadre d’une traque obstinée. Il semble qu’une main invisible ait imposé, jusqu’aux pendaisons consécutives à l’affaire de l’attentat d’Izmir en 1926, l’épuration de l’Unionisme comme une condition sine qua non au même titre que d’autres clauses tacites de la pérennité de la jeune république.

Le fait que les matériaux de propagande et de désinformation d’origine occidentale contre les Unionistes aient été adoptés à partir des années 1950, repris sans examen critique par la gauche et, plus encore, par les milieux islamo-nationalistes, constitue un phénomène digne d’une profonde réflexion.

Oublier Enver et les Unionistes, ou, lorsqu’on s’en souvient, réciter mécaniquement les balivernes anglaises, offre un indicateur pertinent pour comprendre la période où s’est formée et codifiée la droite turque, le vaccin qui lui fut inoculé, la mission qui lui fut assignée et les frontières qui lui furent tracées. On insultera Enver et les Unionistes. On glorifiera des partis anglo-sympathisants comme le Parti de la Liberté et de l’Entente (Hürriyet ve İtilaf) ou les Ahrar. Des figures comme Sabahaddin Bey, Sait Halim Pacha ou Mehmet Akif seront délibérément détachées de leur passé unioniste afin d’être récupérées. L’alliance militaire-civile-intellectuelle sera abandonnée à un kémalisme de gauche, tandis que s’instaurera, à partir de Menderes, une tradition politique prétendument fondée sur une lutte pour le pouvoir à travers un populisme « national » démagogique, qui mènera au final au clientélisme et à l’urbanisation sauvage des gecekondu.

La lutte du peuple pour devenir sujet du pouvoir, la quête de prospérité et de développement national, l’appropriation populaire de l’État, l’abolition du sultanat et l’instauration de la souveraineté du peuple – autant d’idéaux sacrifiés, ou tout au moins vidés de leur substance, en étant englobés dans une forme de droitisme anomique fondamentalement antinomique avec ces objectifs. En réduisant sa base électorale à la petite paysannerie et à l’artisanat, puis en transplantant ces couches dans les périphéries urbaines pour les reconvertir en « masse populaire », la droite politique turque n’a finalement produit qu’un « démocratisme lumpen » dont l’unique vocation est de se reproduire.

Le kémalisme de gauche, quant à lui, a trahi les efforts – amorcés sous Abdülhamid II et poursuivis par les Unionistes jusqu’aux années 1930 sous Mustafa Kemal – de modernisation nationale, de réconciliation entre foi et progrès, de localisation du capital et de la souveraineté. Il a préféré retourner ces dynamiques en paradoxes, érigeant des barrières explosives entre État et religion, armée et piété, modernité et foi, turcité et islam, au point d’en faire des antagonismes irréconciliables. Ainsi donc, il y a là une « sagesse », une étrange ironie historique, dans le fait que les kémalistes de gauche, dont les liens avec les Britanniques sont pour le moins ambigus, et les conservateurs de droite, dont les relations avec les Américains sont plus qu’équivoques, se retrouvent aujourd’hui unis dans une même hostilité viscérale à l’égard de l’Unionisme.

Monsieur Enver,

Nous savons qu’au moment où notre Empire s’effondrait, ce sont nos cadres les plus compétents que nous avons perdus. Parmi deux millions et demi de soldats, cinq cent mille sont tombés au combat, tandis qu’un million et demi périrent de maladies, de faim et de manque de soins. On rapporte également que durant la guerre, près de trois cent mille hommes désertèrent. Tandis que nous luttions sur dix fronts différents pendant quatre longues années – c’est-à-dire alors que tout semblait voué à la perte – ces déserteurs, au lieu de partager le destin de leur patrie, se livrèrent souvent au brigandage, attaquant les biens et l’honneur des paysans délaissés, dont les enfants étaient envoyés à la mort.

Il est difficile de ne pas se demander qui étaient ces hommes, disparus dans la masse des survivants, ainsi que leurs descendants. Les historiens notent que beaucoup d’entre eux furent impliqués dans les opérations de déportation des Arméniens, et s’installèrent dans les villages vidés de leurs populations. Ne serait-il pas possible que ceux qui cherchent aujourd’hui des coupables à l’effondrement ottoman aient en eux-mêmes une familiarité héréditaire avec la culpabilité, l’accusation et la dissimulation du crime ?

Monsieur Enver,

Votre histoire, votre destin, à vous et à vos compagnons – est longue, complexe. Il y aurait tant à apprendre encore, tant à dire. Pour l’heure, je souhaitais évoquer quelques interrogations. Ces querelles absurdes qui minent notre pays, cette dépendance chronique à l’étranger, ce conservatisme de droite avide de biens et de plaisirs, cette gauche hostile à la foi et à la nation, ces personnages insignifiants, ces identités factices, cette ignorance, cette bigoterie, cette lâcheté, cette fascination maladive pour les puissances étrangères, ce culte de la force, cette religiosité simulée – toutes ces « qualités nationales » qui n’ont pas changé d’un iota depuis l’époque ottomane… ne seraient-elles pas le fruit d’un traumatisme collectif lié à la défaite, et d’une haine systémique envers l’Unionisme ?

Car l’Unionisme, au fond, était une tentative opiniâtre et résolue de purification, de renouveau, un effort pour mettre fin aux défaites en rompant justement avec ces traits décadents. Le traumatisme, aurait-il laissé une empreinte si profonde qu’il aurait altéré jusqu’à nos gènes ? Ou bien, face à l’intuition que nous ne pourrions jamais vraiment nous moderniser, avons-nous inconsciemment choisi de tout saboter ? Notre peur d’être un jour expulsés d’Anatolie par les puissances occidentales s’exprimerait-elle, sous une forme inversée, dans un désir hypertrophié de grandeur, fabriqué, presque théâtral ? Ou alors… ceux qui vous avaient combattu auraient-ils transmis à l’Occident l’art de neutraliser à jamais les hommes de votre trempe, comme Churchill après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il désigna la Prusse comme le foyer du « mal allemand », et recommanda de la vider de sa substance humaine ? Une opération similaire aurait-elle été menée ici ? Quelle signification peut-on donner à cette haine collective, bâtie sur des mensonges, à l’encontre d’une génération à qui nous devons tant, au moment le plus douloureux de notre histoire récente ?

Monsieur Enver,

Vous faisiez de la politique non pour des privilèges, mais pour des idéaux élevés ; avec votre bras, votre cœur, votre foi en la justice et en sacrifiant tout ce que vous possédiez. Aujourd’hui, la politique est devenue un jeu d’équilibres complexes, un moyen d’accéder au pouvoir, à l’argent, aux postes. Il est devenu courant, presque banal, de s’acoquiner avec une puissance étrangère, de chercher l’aval de certaines factions étatiques, ou de se réfugier sous l’aile des puissants financiers. Vous, que vous ayez eu tort ou raison, vous croyiez en quelque chose, et vous la défendiez jusqu’au bout. Vous aviez une pensée, une parole, une dignité. Tuer, certes, ne peut jamais être justifié mais vous étiez prêt à mourir, sans ciller, pour vos idées, pour votre foi. Le courage était votre emblème, la loyauté votre essence. Même vos adversaires gagnaient en noblesse au contact de votre ombre.

Aujourd’hui, ce n’est plus croire en quelque chose qui prévaut, mais savoir ce que l’on veut, obtenir des avantages, savoir négocier, calculer. La passion des désirs et des ambitions a pris possession de nos vies. La morale des despotes et de la plèbe a envahi l’ensemble du pays.

Vous, en ces temps d’indigence, d’impuissance et de dénuement absolu, vous envoyiez des hommes à l’étranger, organisiez des réseaux clandestins, rencontriez des diplomates étrangers pour ourdir des intrigues ; vous fomentiez des insurrections lointaines pour détourner l’ennemi. Lorsque votre fils Ali, dans les années 1940, étudiait à Londres, Churchill lui aurait dit, par l’intermédiaire de notre ambassadeur : « Ton père a retardé ma carrière politique de vingt ans. » Vos guerres glorieuses avaient alors provoqué des changements de pouvoir en Grande-Bretagne, en Russie, en France comme en Italie.

Aujourd’hui, notre pays est devenu un laboratoire pour toutes les agences de renseignement et les opérations occultes du monde. Les enfants que nous envoyons étudier à l’étranger, soit ne reviennent jamais, écœurés par l’oppression qu’ils ont connue ici, soit rentrent parachutés, s’ils ont su tisser de “bonnes relations”.

Vous aviez répondu à l’occupation britannique de l’Irak par l’offensive du Canal, la résistance en Palestine, la victoire de Kut al-Amara et la défense héroïque de Médine. Nous, nous débattons de la manière dont nous pourrions participer à l’occupation américaine de l’Irak, et de ce que nous pourrions en tirer.

Vous étiez les enfants d’un empire à l’agonie, d’une dynastie en déliquescence, d’un peuple accablé par l’ignorance et la misère. Vous avez grandi dans un monde de chaos, de pénurie et de manœuvres diplomatiques, et vous vous êtes battus jusqu’au bout, avec honneur, pour enrayer la chute.

Nous sommes les enfants élevés par les maîtres d’école comme Hasan. En grandissant, nous commençons à comprendre, à discerner. Nous tentons de faire le tri parmi les mythes, les mensonges et les manipulations qu’on nous a inculqués. Nous cherchons à nous confronter aux vérités qui, en mûrissant, nous permettront de grandir à notre tour. Pour l’instant, nous assistons en silence à la lutte grotesque entre ceux qui, tels les compagnons du Prophète lors de la bataille d’Uhud, ont pris une victoire provisoire pour un triomphe définitif et se sont précipités vers le butin, et ceux qui, tels les chefs omeyyades, ont fait de l’oppression de leur peuple un métier, ces « petits-enfants des déserteurs » qui se disputent aujourd’hui le droit de représenter les intérêts américains, britanniques ou européens dans la région.

Enver Bey, tu étais Turc. Kuşçubaşı était Circassien, Abdülkadir Kurde, Akif Albanais, Said Halim Arabe. Talat était franc-maçon, Cavit bey un converti. Avant la guerre, vous comptiez aussi parmi vos alliés et amis des Arméniens, des Grecs, des Syriaques, des Iraniens, des Azéris, des Bulgares, des Géorgiens. Vous étiez tous Ottomans. Ensemble. Vous incarniez l’effort commun de résistance et de survie de tout l’Orient, de toute l’Eurasie. Vous n’avez pas réussi.

Après vous, ce sont les Russes qui ont tenté cette entreprise, dans une perspective centrée sur Moscou, sous l’apparence du socialisme. Eux non plus n’ont pas réussi, malgré de longues décennies d’effort. La mission reste vacante. L’impérialisme poursuit sa victoire, et nous, notre défaite. L’État est assiégé de toutes parts, réduit à produire des films fades et corrompus. Quant à notre peuple, il a tout abandonné. En dehors de ses préoccupations quotidiennes, il ne veut plus ni penser, ni débattre, ni s’épuiser. Une partie de nos intellectuels se livre à la flagornerie du pouvoir, une autre joue les gardiens du régime, d’autres encore font les bouffons. Nos possédants ne possèdent pas encore la conscience ni l’élégance d’une vraie bourgeoisie. Ils préfèrent s’ériger en agents du capital étranger, pillant l’État ; quant au reste, cela leur semble un luxe inutile. La situation est bien pire qu’on ne l’imagine.

Si tu étais vivant, je sais que tu tirerais immédiatement les leçons de la situation. Je dois ajouter encore une chose : ceux qui, en entendant ton nom, ne pensent qu’à l’expansionnisme ou à l’aventure, oublient que ta stratégie, loin d’être aventureuse, consistait à élargir le champ de la guerre pour protéger l’Anatolie à ériger une ligne de défense à l’échelle de toute l’Asie. Et pourtant, ces mêmes personnes, lorsqu’il s’agit de « néo-ottomanisme », d’influence régionale, de Musul ou de Kirkouk, invoquent ta mémoire au service de leurs agitations pseudo-impériales. Or Enver, c’est avant tout une noble défense, une volonté inébranlable d’exister. Le « Enverisme » est certes une vision impériale, mais une vision non pas d’expansion, mais de résistance, de survie, et au minimum de non-défaite. C’est pourquoi Enver et l’Unionisme, c’est d’abord un projet de réorganisation intérieure, de stabilité, de résilience et de régénération. C’est une restauration nationale et démocratique, résolue à affronter nos problèmes intérieurs et à réduire notre dépendance extérieure.

Les rêves impériaux ne peuvent être le fruit de la flatterie des puissances étrangères ; ils ne sauraient être que la conséquence naturelle d’une stratégie rationnelle d’expansion défensive, fondée sur la solidarité des peuples opprimés. C’est pourquoi nous devons renouer avec l’Unionisme, avec ce sens de la dignité, de la confiance en soi, du patriotisme et du courage. C’est pourquoi nous devons repenser l’héritage de l’Union et Progrès comme une volonté unificatrice, transcendant les clivages qu’ils soient kurdes, religieux, occidentalistes, gauchistes ou libéraux.

Voilà pourquoi nous disons : Enver. Enver, dans les poches duquel on retrouva une grande carte, un Coran, une lettre inachevée et quelques pièces de monnaie.

Enver, qui ne nous a laissé aucun bien matériel, mais qui nous a laissé ses traces, ses empreintes, les seuls indices qui puissent nous aider à déchiffrer le cauchemar que nous vivons. Enver, un homme seul, mais immense. Un soldat, un homme d’État, un époux, un être humain, tel qu’il a su le prouver, même à ses ennemis.

Le maître Hasan avait raison : ce petit pays, aux petites têtes et aux esprits rapetissés, comprendra un jour, lorsqu’il aura grandi…

Sois confié à l’unicité du Très-Haut.

*De Macédoine à l’Asie centrale : Enver Pacha,

Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi,

Istanbul, 1972.

Première publication : Yarın Revue, 2004.

Source : Lettres ouvertes – Ahmet Özcan – Yarın Yayınları