Il n’existe aucun lien direct entre le post-vérité, évoqué pour la période Trump, et les analyses d’Arendt sur le mensonge, contrairement à toute affirmation en ce sens. En Turquie, en revanche, le fait que le mensonge ait récemment commencé à être facilement proféré par l’intermédiaire des représentants politiques rend nécessaire l’examen du post-vérité.

Si l’on avait demandé à Donald Trump s’il connaissait Hannah Arendt, il aurait sans doute éludé la question par une repartie du genre : « jouait-elle bien au golf ? ». En revanche, nous savons que son prédécesseur à la Maison-Blanche, Joe Biden, connaissait Arendt, grâce à une lettre qu’il lui adressa le 28 mai 1975 alors qu’il était membre du Comité des affaires étrangères du Sénat. Dans cette lettre, Biden écrivait que Tom Wicker, dans un article publié le 25 mai 1975 dans The New York Times sous le titre « The Lie and the Image » (Le Mensonge et l’Image), avait fait référence à un texte qu’il avait lu lors du Boston Bicentennial Forum, et qu’en tant que membre du comité il souhaitait vivement en obtenir une copie. Nous ignorons si Arendt envoya à Biden une copie de son article ; mais nous savons qu’elle le publia dans The New York Review of Books en juin 1975 sous le titre « Home to Roost: A Bicentennial Address » (Le Refuge : Discours du Bicentenaire), que ce texte fut l’un de ses derniers écrits publiés avant sa mort en novembre 1975, et qu’il fut ensuite repris dans le recueil Responsibility and Judgement édité par Jerome Kohn. Si Biden lut l’article d’Arendt, nous supposons, à en juger par ses longues années d’action dans la politique américaine, que sa réaction n’aurait pas été très éloignée de l’esquive de Trump malgré toutes les critiques possibles, notamment de la part des libéraux et des mondialistes. Il fut lui-même un excellent producteur d’images, capable d’entraîner derrière lui de nombreuses personnes, y compris en Turquie, et il continue encore à le faire.

Le bicentenaire évoqué dans le titre de l’article d’Arendt fait référence à celui de la Révolution américaine. Mais ce qui rend le titre intéressant, c’est l’allusion directe à l’intervention de Malcolm X lors d’une réunion des Musulmans noirs en 1963, dans laquelle il commentait l’assassinat du président Kennedy. Malcolm X y accusait Kennedy d’être resté inactif face à l’assassinat du président sud-vietnamien Ngo Dinh Diem et de son frère Ngô Dinh Nhu, et il déclara qu’il n’avait jamais imaginé que « les poules rentreraient si tôt au poulailler ». Comme on peut le deviner, ce retour des poules au perchoir est l’équivalent de l’expression arabe utilisée en turc « men dakka dukka » (qui signifie à peu près : qui fait le mal le subira).

L’article en question d’Arendt est en réalité une reprise, mais enrichie d’une mise en relief attentive : celle de la perte, depuis longtemps déjà, des caractéristiques qui avaient donné à l’Amérique d’après la Révolution son originalité. Si l’on classe ses écrits non pas selon l’ordre chronologique mais selon les cadres conceptuels qui organisent les thèmes abordés : « Vérité et politique » examine la relation entre politique et vérité ; « Le Mensonge en politique », la relation entre politique et mensonge ; et « Home to Roost » analyse comment l’évolution de cette relation entre politique et mensonge affecte, au niveau principiel, tout régime (qu’il soit républicain ou non). Dans ces trois textes, l’acteur principal est évidemment le mensonge ; mais il se présente successivement en rapport avec la vérité, avec la politique, puis avec les régimes.

Arendt est convaincue que la relation entre politique et vérité est, de manière quasi axiomatique, antagoniste, et elle résume cette conviction par une phrase très générale : « Nul ne doute que la vérité et la politique soient incompatibles, et, à ma connaissance, personne n’a jamais compté la véracité [truthfulness] parmi les vertus politiques. » (Notons au passage : le terme anglais truthfulness, traduit en turc par « doğruluk » [rectitude/véracité], est en réalité difficilement traduisible. Sa structure, formée par le suffixe -fulness ajouté à un nom, ne trouve pas d’équivalent direct en turc et de manière générale pour ce type de formations. Ainsi, comment traduire mindfulness ? Si « mind » correspond à «l’esprit», on traduit souvent mindfulness par « la conscience » ou « la réflexivité », mais ces équivalents effacent la racine nominale. De la même manière, si truth est la vérité, truthfulness pourrait se rapprocher de quelque chose comme « hakikatlilik », un terme inexistant en turc. Certes, le mot « hakikatli » existe, mais il signifie « fidèle » ou « loyal », ce qui renvoie plutôt à l’amitié. Or l’amitié, dans un texte d’Arendt consacré à Lessing, se présente comme une notion possédant une valeur politique propre, distincte de la « fraternité » exaltée par la Révolution française, et qui implique un dialogue plus profond et authentique. Cette notion ne ressemble ni à l’ennemi public ni à l’ennemi privé chez Schmitt. Fait intéressant : Derrida, qui n’était pas un lecteur attentif d’Arendt, n’a jamais souligné, dans Politiques de l’amitié ou ailleurs à ma connaissance, cette importance donnée à « l’amitié » par opposition à la « fraternité ». Enfin, il n’est pas anodin que, dans « Vérité et politique », Arendt discute longuement de la tentation de se réfugier dans une fidélité absolue à la vérité — du type « que la vérité triomphe, même si le monde doit périr », une problématique qui reste digne d’un profond débat.

Si la politique et la vérité sont en mauvais termes, où faut-il alors chercher la vérité, et où la politique ? Arendt, en se référant aux Anciens Grecs, propose une classification : la vérité appartient au philosophe, tandis que la politique relève de la place publique. Et lorsque le philosophe, avec sa vérité, descend sur l’agora parmi ses concitoyens (terme qui, souvent traduit par « citoyen », devrait être corrigé), le risque est grand que sa vérité soit rabaissée au rang d’opinion, de croyance ou de simple avis. Le philosophe peut être lui aussi citoyen (comme Platon l’Athénien, ou Kant le Königsbergeois) ; mais sa vérité n’est pas adaptée à la structure de l’espace public. Car, contrairement au domaine philosophique, qui convient à une pensée solitaire, la sphère publique est le lieu d’une organisation politique fondée sur l’action, où dominent opinions, croyances et jugements. « La vérité philosophique concerne l’homme en tant qu’individu et, de ce fait, est par nature extérieure à la politique » ; et sur l’agora, ce n’est pas la vérité du philosophe mais l’opinion du citoyen qui a cours. Ce qui prévaut sur la place publique, ce ne sont pas les vérités philosophiques, mais opinions, croyances, faits, jugements voire négociations et intérêts.

Dans cette distinction qu’Arendt formule par des oppositions – vita contemplativa contre vita activa ; « dialogue », correspondant à une vérité philosophique, contre « démagogie » et « rhétorique » ; activités de l’esprit (penser, vouloir, juger) contre sensus communis (notion qui n’équivaut pas encore à « société » ou socius avant le XIXᵉ siècle, et qui, une fois introduite, bouleverse tout l’édifice), dans cette opposition donc (jusqu’à ce qu’elle appelle une « guerre civile » entre pensée et sensus communis), il demeure évident qu’au moins de façon principielle, l’espace politique possède aussi un sentiment de réalité. Arendt, surtout à partir du moment où le savoir scientifique commence à s’imposer comme facteur déterminant (tout en conceptualisant, sans doute en s’inspirant d’une distinction leibnizienne, une dualité déjà présente chez les Grecs, celle entre nécessité et contingence), opère une distinction entre vérité rationnelle et vérité factuelle. Elle invoque en témoignage la remarque de Hobbes (en substance) : même un pouvoir aveuglé qui brûlerait tous les traités de géométrie ne pourrait modifier l’axiome des angles intérieurs du triangle ; il pourrait seulement changer des faits contingents. Arendt en tire pour le domaine politique sa propre distinction : « Les vérités qui concernent le plus directement la politique sont les vérités factuelles ; cependant le conflit entre vérité et politique a d’abord été découvert et clarifié à propos de la vérité rationnelle. La proposition rationnellement vraie a pour contraire, dans les sciences, soit l’erreur due à l’ignorance, soit, en philosophie, l’illusion ou l’opinion. L’erreur délibérée, c’est-à-dire le mensonge, n’a de place que dans le domaine des propositions factuelles. » (Au passage : l’idée selon laquelle les axiomes d’Euclide demeureraient valables même s’ils étaient totalement oubliés ou occultés reste une obsession de la pensée occidentale, et le demeure malgré toutes les fractures. Arendt, notamment dans La vie de l’esprit, effleure un instant l’hypothèse qu’il puisse s’agir d’une obsession, mais elle perd étrangement le fil, en ramenant la source de la vérité mathématique au cerveau, ce qui compromet sa propre distinction entre vérité et fait. L’illusion selon laquelle les axiomes resteraient valides même inconnus reproduit, d’une part, l’opposition « visible / invisible » qu’Arendt reprend de Merleau-Ponty mais dont les racines plongent dans la philosophie grecque, puis chez Kant et au-delà ; et d’autre part impose une idée de nécessité sans sujet — dont les traces s’étendent jusqu’aux thèses contemporaines de Quentin Meillassoux, qui dans Après la finitude développe l’hypothèse de l’archi-fossile et tente d’expliquer la contingence par la nécessité. De plus, lorsque Arendt cite la formule « Euclide est un véritable despote » ou relève des expressions du type « même Dieu ne peut empêcher que deux et deux fassent quatre », montrant ainsi que même Dieu est assujetti à la nécessité euclidienne, il faut garder à l’esprit que le vrai problème n’est pas tant la nécessité que l’appropriation de l’idée de l’invisible, qu’elle prenne la forme du théisme ou celle de l’athéisme.

Il est intéressant de constater qu’en tentant de maintenir en tension d’un côté la vérité rationnelle et de l’autre la vérité factuelle (ou réalité, si l’on préfère), Arendt introduit le mensonge et avec lui la tromperie et l’illusion. Rappelons-le : le contraire de la vérité n’est pas le mensonge, mais l’opinion ou l’illusion ; tandis que, dans le domaine rationnel, l’opposé est l’erreur ou l’ignorance. Le mensonge, lui, est la négation délibérée d’un fait. Et puisque la politique repose sur la réalité factuelle, c’est en politique, et non en philosophie ou en sciences, que l’on peut mentir : « L’indice de la vérité factuelle [truth ; ici, “le vrai” est sans doute plus exact] est le suivant : son contraire n’est pas l’erreur, l’illusion ou l’opinion, qui ne portent pas atteinte à la véracité [truthfulness] personnelle. Son contraire est l’erreur intentionnelle, c’est-à-dire le mensonge. » Tel est le rapport qu’explore l’article « Vérité et politique ».

L’apport le plus intéressant de l’article est sans doute la définition conceptuelle du mensonge : le mensonge, contrairement à ce que suggère Derrida, n’est pas le fait de dire quelque chose de faux sans savoir que c’est faux ; il est, par essence, intentionnel. Mais Arendt souligne qu’en matière de faits, il existe une autre « option », et c’est précisément cette option qui conduit à une tentative de déterminer ce qu’est le mensonge moderne. Cette « option » consiste à détacher une proposition factuelle (par exemple, selon l’exemple d’Arendt : « L’Allemagne a envahi la Belgique en août 1914 ») de son contexte factuel d’origine. Si quelqu’un choisit de nier cette proposition en affirmant le contraire, cela équivaut à une entreprise visant à modifier les archives factuelles ou historiques, c’est-à-dire à détruire le fait ou l’histoire elle-même. Ce n’est donc plus seulement une parole, mais une action. Cela revient à prétendre, en dépit de toutes les preuves factuelles, que le document détenu par une personne serait authentique par sa seule autorité. Et on ne peut pas appeler cela une « opinion » ; si on le faisait, cela reviendrait à dire que « ne pas insister sur la vérité d’une proposition concernant les Évangiles, mais affirmer qu’il s’agit de sa propre opinion et que cela relève de son droit constitutionnel », serait légitime. (En un sens, ce serait une forme de puritanisme : car Arendt rappelle que le mensonge, autrefois considéré comme un mécanisme de dissimulation — un moyen de cacher la vérité dans les affaires de l’État ou de l’Église, où il n’était pas jugé nécessaire de dire toute la vérité à tout le monde —, n’est devenu un crime public que lorsqu’il a été intentionnellement réservé à l’ennemi. C’est avec la morale puritaine qu’il fut inclus parmi les délits graves : « Ce n’est qu’avec l’apparition de la morale puritaine que le mensonge fut classé parmi les crimes sérieux ».)

La destruction d’un fait historique ou enregistré amène Arendt à se demander ce qui rend cela possible. S’il existe un contexte permettant de nier un cadre factuel ou historique, et de présenter cela comme une « opinion » (ou comme une liberté d’expression), nous sommes face à un problème à la fois public et politique. Public, car « la réalité factuelle est toujours liée aux relations entre les hommes ». Politique, car « lorsqu’il n’existe pas de connaissance factuelle et que les faits deviennent matière à controverse, la liberté d’opinion se réduit à une simple farce ». C’est précisément pour cette raison que « la vérité factuelle informe la pensée politique, de la même manière que la vérité rationnelle informe la spéculation philosophique ». (Notons au passage : dans la traduction turque de l’article, le terme « spéculation » a été rendu par « pensée fictionnelle ». Ce n’est pas un choix entièrement faux. Mais nous avons préféré conserver le terme « spéculation », afin de souligner qu’Arendt considère la pensée, et en réalité la philosophie elle-même, comme essentiellement spéculative. Quant au verbe « informer », traduit dans la version turque par « constituer un fondement » ou « fournir une base », ce choix est plus discutable : car Arendt utilise le verbe inform, qui ne signifie ni « fonder » ni « établir ». Arendt ne croit pas à l’idée de fondement ou de base.)

En résumé, l’espace politique se construit sur des réalités factuelles. Cela apparaît comme une extension de l’agora de la polis grecque. Toutefois, l’agora n’est plus ce qu’elle était, et surtout, entre réalité factuelle et opinion, il n’existe pas une relation antagoniste comparable à celle entre vérité et politique. En ce sens, Arendt, comme Koyré, pense que la vérité est despotique. Mais la différence essentielle est qu’Arendt affirme que la réalité factuelle possède elle aussi un caractère dominateur : elle exige d’être reconnue et ne se prête pas à la discussion : « Comme toutes les vérités, la vérité factuelle exige d’être reconnue sans équivoque et ne se prête pas à la controverse. » Or cela est contraire à l’espace politique, qui concerne tout le monde. Car « la discussion constitue précisément l’essence de la vie politique ». Qu’est-ce donc qui résout cette aporie ?

Dans De la Révolution, Arendt affirme que la Révolution américaine a réussi; bien qu’elle ait perdu ultérieurement son essence par bureaucratisation en raison de son caractère représentatif, tandis que la Révolution française a échoué dès son commencement en raison de son caractère volontariste, dominé par la « volonté générale ». Elle montre ainsi l’importance qu’elle accorde à la représentation. Cependant, lorsqu’elle expose la relation antagoniste entre politique et vérité, elle ne se montre pas aussi explicite que dans ses réflexions sur les révolutions et les commencements politiques. À travers l’empathie, mais en s’inspirant fortement de ce qu’elle considère comme un texte éminemment politique la Critique de la faculté de juger de Kant, elle glisse vers une sorte de « mentalité élargie » proche de la « volonté générale » qu’elle rejette pourtant. La discussion politique est alors jugée nécessaire à la survie de cette « mentalité élargie » : elle est politique si elle sert cet objectif ; sinon, la liberté se transforme en excès, conduisant au déni, à la propagande ou à la manipulation. C’est précisément pour répondre à ce glissement vécu dans la politique, autant que pour répondre au débat suscité par son ouvrage Eichmann à Jérusalem, qu’Arendt rédigea son essai « Vérité et politique ». Le rapport entre discussion et fait mène soit vers la « mentalité élargie », qui ouvre l’espace politique, soit vers le « mensonge organisé » et la manipulation, qui le pervertissent.

Il convient donc de rappeler pourquoi Eichmann à Jérusalem suscita tant de réactions. Arendt écrit dans un « Appendice » ajouté à la fin de l’ouvrage qu’avant même sa publication, un « travail d’image et de manipulation d’opinion » avait été engagé à son sujet phénomène qui suscita plus d’intérêt que le débat sur la thèse elle-même. Or le livre portait une question fondamentale : dans quelle mesure le procès d’Adolf Eichmann responsable sous le régime nazi de la déportation des Juifs vers les camps et ghettos, capturé en Argentine après la guerre et jugé à Jérusalem par l’État d’Israël nouvellement créé rendit-il véritablement justice ? En s’appuyant sur les comptes rendus du procès et leur confrontation aux réalités factuelles, Arendt construit son analyse, allant jusqu’à affirmer que tout ce qui n’avait pas de rapport avec l’accusé ou qui n’avait pas exercé d’influence sur lui devait être écarté des débats et donc du rapport de procès. Elle y découvre un personnage qui déplut aussi bien à ceux qui voulaient voir en lui un symbole du « péché originel » de l’antisémitisme ou du totalitarisme, qu’à ceux qui auraient souhaité entendre qu’« il y a en chacun de nous un Eichmann ». Eichmann, se déclarant fidèle à l’éthique kantienne, affirmant n’avoir rien fait d’autre qu’exécuter les ordres qui lui étaient donnés en conformité avec les lois de l’époque, apparaissait chez Arendt comme l’incarnation d’un mal banal, porté par un homme « ordinaire ». Et ce caractère « ordinaire » était si répandu dans l’Allemagne nazie que « le mal avait perdu sa qualité de tentation, cette qualité qui en faisait reconnaître la nature maléfique au premier regard ». Il fut remplacé par un « niveau étroitement lié aux faits ». Ce niveau fit d’Eichmann un homme « qui ne s’était jamais rendu compte de ce qu’il faisait », parce qu’il avait perdu la faculté de juger. Coupable, certes, mais trop ordinaire pour être qualifié de « monstre », Eichmann agissait sans penser, mû par rien d’autre que, peut-être, l’avidité d’une promotion.

Outre son analyse d’Eichmann, Arendt examine, en lisant la vie d’Eichmann, comment le régime nazi s’est installé. Elle souligne que les conseils juifs, en entretenant des relations « bonnes » (!), participaient à décider quels Juifs devaient être déplacés, quand et vers où. Ses évaluations sur le comportement des Juifs en Allemagne et dans les autres territoires occupés par les nazis ont probablement suscité des critiques. Arendt explique également que le fait qu’Eichmann soit si déconnecté de la réalité, si dépourvu de jugement et de réflexion, « pouvait causer plus de destruction que toutes les impulsions maléfiques naturelles présentes dans l’homme ». Le mal est banal et peut provenir de quelqu’un d’aussi innocent, capable de dire : « Que pourrais-je bien avoir fait ? ». L’usage d’Eichmann comme symbole et du procès comme prétexte pour aborder d’autres questions attire les critiques les plus fortes sur le plan de la justice.

Cependant, Arendt considère que les réactions à son encontre y compris des accusations selon lesquelles elle se haïrait elle-même ou renierait sa judéité, venant de cercles qui n’avaient même pas lu le livre ; relèvent de la manipulation par des groupes ayant des « intérêts clairement définis » et des « préoccupations terrestres » de certains groupes cherchant à déformer la réalité. Elle observe par ailleurs que le Premier ministre israélien de l’époque, Ben-Gourion, avait adopté une approche comparable dans la conduite du procès, transformant presque l’audience en spectacle. Même les conférences de presse du procureur pouvaient être interrompues par des publicités immobilières dans un programme américain parrainé par la « Glickman Company ».

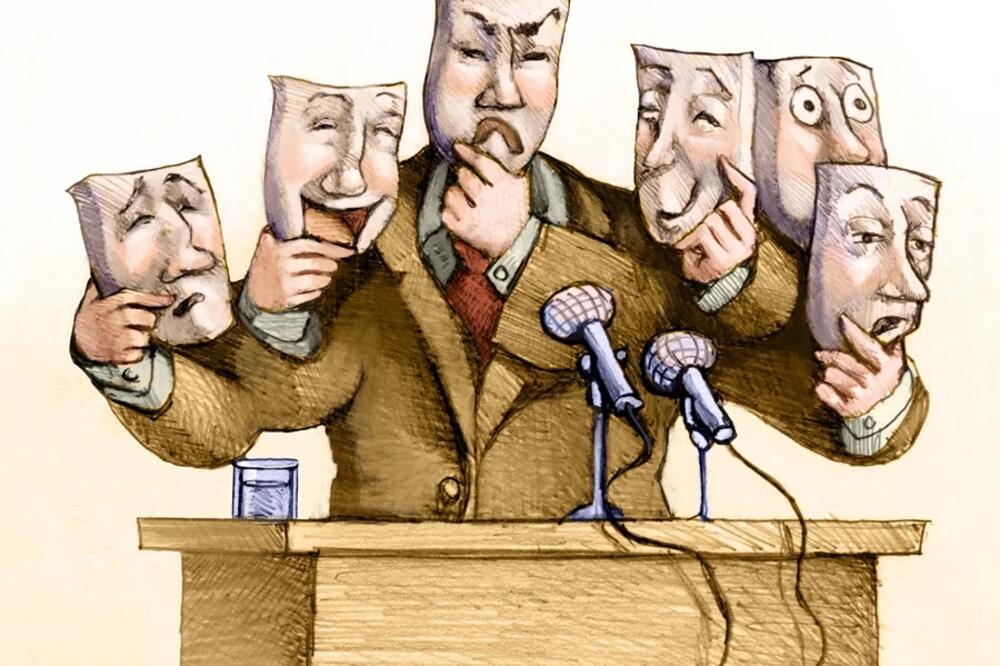

Tout cela conduit Arendt à interroger l’impact de l’image, qui supplante la vérité et les faits, sur la politique. Elle remarque que, tandis que le mensonge classique cherche à cacher, le mensonge moderne cherche à détruire : « Substituer complètement et de manière cohérente la réalité factuelle par des mensonges ne conduit pas simplement à accepter le mensonge comme vérité et à discréditer la vérité ; cela détruit le sens qui nous permet de nous orienter dans le monde réel. » Ce sont des mécanismes qui rendent tout le monde banal. Ainsi, Vérité et politique examine comment la production d’images a remplacé la capacité de représentation, et comment cette production est crue même par ceux qui la fabriquent. De plus, les choses créées dans le but de produire des images factuelles non vérifiables sont destinées à une « consommation interne ». Elles sont produites pour le public américain ou, dans le cas d’Eichmann, pour l’ensemble d’Israël, les Juifs de la diaspora et l’opinion mondiale, embarrassée face aux événements. Contrairement au mensonge classique, qui visait un « ennemi », le mensonge moderne choisit son public parmi ses propres masses.

Le résultat en est encore plus grave : ces images et manipulations peuvent, « pour leurs créateurs eux-mêmes, devenir une réalité au moment de leur production, tout comme elles le sont pour tout le monde ». Le mensonge, que Arendt appelle « auto-illusion » ou tromperie, et que Derrida prétend nécessiter une logique autre que celle du mensonge, un fantasme, une idéologie ou un symptôme, relève de cette catégorie. Derrida aurait ignoré que la production d’images par Arendt exige un acte conscient ou intentionnel et qu’elle a des conséquences politiques, et il aurait tenté de déplacer la logique présente chez Arendt ailleurs. Selon Arendt, ce type de mensonge transforme les faits dont il pourrait y avoir des témoins, et peut tromper même ceux qui le profèrent. Car c’est un « mensonge organisé ».

L’article « Le mensonge en politique » analyse un mensonge concret. Il effectue une analyse de contenu des Pentagon Papers, révélés par le New York Times, concernant ce que les États-Unis ont fait au Vietnam après 1945. Les thèses développées dans Vérité et politique y sont répétées. Arendt montre comment les décideurs américains ont utilisé « des ressources intellectuelles extraordinaires » pour éviter de reconnaître la défaite au Vietnam et maintenir l’image de « puissance la plus glorieuse du monde ». Dans ces ressources intellectuelles, il n’y a pas besoin de faits ou de réalité : seule existe une « théorie », et tous les faits ou données qui ne s’y conforment pas sont rejetés. Arendt appelle cela la « défactualisation » : « La défactualisation et la résolution de problèmes étaient accueillies favorablement, puisque l’ignorance de la réalité est inhérente à la politique et aux objectifs eux-mêmes ». Bien qu’elle ne propose pas, comme Koyré, une distinction nette entre anthropologie totalitaire et anthropologie libérale-démocratique, Arendt suggère que les mensonges américains, bien que moins idéologiquement manipulés que ceux des régimes totalitaires comme le nazisme ou le soviétisme, conduisent à un « éloignement de la réalité » ou à une « défactualisation » interne. Cela pose la question : jusqu’où peut-on le dire pour l’Amérique ? Cela signifie-t-il la fin du républicanisme ?

Home to Roost tourne précisément autour de ce point et n’apporte rien de radicalement nouveau. Bien qu’Arendt croie à la nécessité de témoins courageux pour préserver et se souvenir des faits, elle n’a pas le courage de Malcolm X ; en réalité, les luttes des Noirs ou d’autres groupes dans une république comme les États-Unis n’apparaissent dans sa réflexion qu’à travers des considérations abstraites. Son inquiétude ne réside pas seulement dans la vie sous mensonge, mais dans la destruction des principes qu’elle défend. Ces principes sont fondateurs de l’instant inaugural, et tout ce qui ne s’y rattache pas (comme Malcolm X) échappe à son radar ; lorsqu’elle le cite, c’est de manière indirecte ou atténuée. Toutefois, Arendt ne se limite pas à l’étude de la politique étrangère américaine ; elle souligne également comment cette politique frappe l’intérieur, comment « les poules retournent à leur perchoir », et comment des mensonges organisés servent à paraître glorieux à l’intérieur comme à l’extérieur, montrant ainsi où se situe le « perchoir ». L’expression générale « toutes les poules retournent à leur perchoir » illustre l’effet boomerang redouté par la génération précédente de politiciens impérialistes, c’est-à-dire le retour inattendu et destructeur sur l’auteur. Cela relève finalement d’une question différente de l’illusion de soi ; mais il ne fait aucun doute qu’Arendt est un intellectuel classique plutôt que strictement public. Dans les œuvres de Kant, il existe des extraterrestres, des Néo-Zélandais, des Amérindiens tatoués et des Américains préférant les restaurants au faste civil de Paris ; mais il n’y a guère de référence à Königsberg sous occupation russe entre 1758 et 1762, avec des cosaques dans les rues.

Il faut ajouter que ce « perchoir » correspond exactement à ce que Trump a tenté : d’abord en Alaska, puis face à des dirigeants européens au Bureau Ovale, se vantant de son rôle de faiseur de paix en attente d’un Prix Nobel, envoyant la Garde nationale pour « nettoyer » les rues de Washington des sans-abri et les éloigner de la capitale, afin de rendre la ville « plus sûre et plus belle que jamais ».

Cependant comme nous le verrons dans le prochain article; il n’existe, contrairement à toute affirmation, aucun lien direct entre le post-vérité évoqué pour l’ère Trump et les analyses d’Arendt sur le mensonge. En Turquie, le fait que le mensonge puisse être désormais proféré aisément par les représentants politiques implique qu’il est nécessaire d’examiner le phénomène de la post-vérité.