Nous avons tous un appareil intelligent entre les mains, nous écrivons et parlons. Nous utilisons tellement nos index pour appuyer sur les touches de nos appareils intelligents que notre cerveau en est surpris. Il est probable que les nouvelles générations consacreront une plus grande place à l’index dans leur cerveau. Prendre et se faire prendre en photo est devenu une activité tout à fait ordinaire. Même les moins fortunés d’entre nous ont plus de photos qu’aucune célébrité n’aurait pu avoir dans son album il y a 20 ans. Si quelqu’un nous observait depuis l’espace et décrivait notre état ces dernières années, il commencerait sa phrase ainsi : « À l’exception de leurs membres biologiques, ils possèdent tous un appareil qu’ils ne lâchent jamais, qu’ils regardent constamment, qu’ils portent parfois à leur oreille pour parler et avec lequel ils essaient d’enregistrer tout ce qu’ils voient… ».

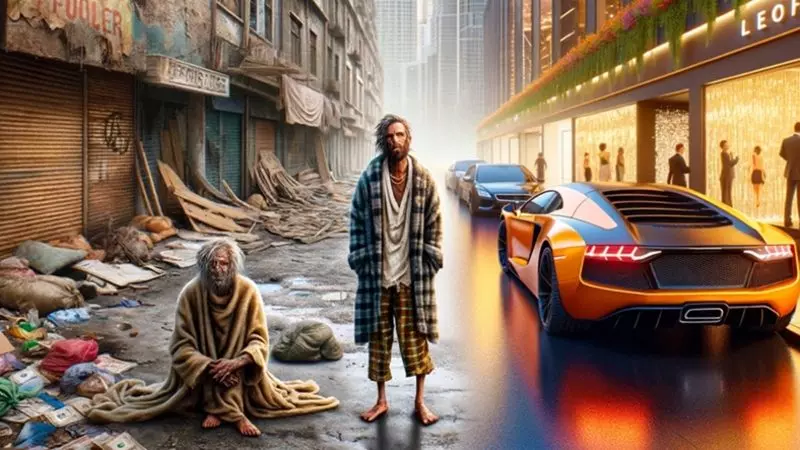

Oui, petits et grands, jeunes et vieux, femmes et hommes, nous sommes tous comme ça. À tel point que certains vont jusqu’à dire : « Il n’y a pas de différence entre les riches et les pauvres à cet égard, nos modes de vie se sont uniformisés, ils se ressemblent tous ». Ils avancent des arguments similaires à ceux qui défendaient autrefois l’idée que les médias assuraient une répartition équitable de l’information et contribuaient à la conscience démocratique. Voyons voir si c’est le cas. Nous pensons et défendons l’idée que le fossé entre le Nord riche et le Sud pauvre commence à se creuser de manière abyssale, que les riches ont complètement abandonné les pauvres au profit d’une vie éternelle. Est-ce une erreur ?

Une académie locale travailleuse est nécessaire !

Lütfi Sunar, que j’apprécie beaucoup et que je suis avec admiration, est un sociologue qui a mené des recherches et publié des ouvrages, notamment dans le domaine de la stratification sociale. Lisons ensemble les lignes qu’il a écrites dans l’introduction de son livre « Beğeniler: Gündelik Hayatta Toplumsal Değişim Yansımaları » (Goûts : reflets du changement social dans la vie quotidienne), publié par İlem Yayınları et dont il est également l’éditeur :

« Ces dernières années, la stratification culturelle semble avoir diminué grâce à la technologie. Bien qu’il existe toujours des distinctions culturelles entre les personnes cultivées, peu cultivées et incultes, les personnes d’origines ou de classes différentes peuvent se rencontrer grâce à Internet et en particulier aux réseaux sociaux, et les personnes de toutes les couches sociales ont accès aux mêmes produits culturels ou aux mêmes informations… »

Ces propos donnent inévitablement l’impression d’une référence positive au monde technomédiatique. Mais ce n’est pas le cas, et ce pour deux raisons. Premièrement, la tendance n’est pas à l’amélioration, mais à la détérioration. Comme le dit Sunar Hoca, « aujourd’hui, alors que les liens avec la technologie se multiplient et se généralisent, nous vivons dans un monde où ce sont les sujets qui se mettent en vitrine, et non ceux qui regardent les vitrines, qui parlent de ce phénomène de « changement et de transformation » dont tout le monde parle ». La société de consommation nous transforme tous en acteurs du spectacle. La deuxième raison est que, contrairement à ce que l’on pourrait croire, la technologie n’a pas éliminé la distinction entre riches et pauvres. Les facteurs fondamentaux qui déterminent le statut socio-économique, à savoir l’éducation, le revenu et la profession, restent les mêmes aujourd’hui comme hier. Cela apparaît clairement dans les articles du livre que j’ai mentionné et en particulier dans les résultats de la recherche menée en 2014 par Sunar Hoca et son équipe sur le développement d’un indice de statut socio-économique (SES) en Turquie.

Dans leur étude, Sunar et ses collègues concluent qu’il existe, contrairement à ce que l’on pourrait croire, une distinction nette entre les classes sociales en Turquie en termes de consommation et de mode de vie. On observe une différence flagrante entre les différentes classes sociales en ce qui concerne les sorties au restaurant en famille, les sorties au cinéma/théâtre/sport ou aux concerts, les vacances et la pratique régulière d’un sport. Les groupes socio-économiques inférieurs et supérieurs se distinguent même dans leur forme familiale : les pauvres vivent dans des familles élargies, tandis que les groupes socio-économiques supérieurs ont commencé à passer de la famille nucléaire à des ménages composés d’une seule personne.

En ce qui concerne les préférences en matière d’utilisation des médias et d’Internet, on constate également une différence flagrante entre les groupes socio-économiques inférieurs et supérieurs, plutôt qu’une similitude induite par la technologie. Les personnes pauvres passent presque tout leur temps libre à regarder la télévision. Elles se réunissent également entre amis, rendent souvent visite à leurs proches et aux personnes âgées, mais là aussi, elles passent probablement la plupart de leur temps devant un écran. Ils regardent des séries télévisées et suivent l’actualité. Il est intéressant de noter que les groupes socio-économiques supérieurs écoutent davantage la radio. Le fait qu’ils passent beaucoup de temps dans leur voiture y est sans doute pour beaucoup. Plus les personnes montent dans l’échelle socio-économique, plus leur taux d’utilisation d’Internet augmente. Il existe même une différence entre les groupes socio-économiques inférieurs et supérieurs en termes de comptes sur les réseaux sociaux. On ne constate pas de différence parmi les utilisateurs de Facebook, mais le nombre de personnes possédant un compte Twitter (X) et Instagram augmente à mesure que le niveau socio-économique augmente. En bref, cette étude montre clairement que le statut socio-économique continue de déterminer les goûts, les tendances culturelles et le mode de vie.

Il faut des sociologues plus audacieux, à l’image de Bourdieu

Cette étude a été réalisée sans tenir compte des changements de classe sociale, des tendances conservatrices et des niveaux de religiosité. Si ces éléments avaient été pris en compte, la réalité que nous avons tous observée au cours du dernier quart de siècle aurait été mise en évidence : nous aurions vu que les nouveaux membres des classes supérieures, grâce à leur pouvoir, ont adopté et reproduisent le mode de vie qu’ils critiquaient hier, à l’exception de quelques petits changements religieux. Nous aurions alors constaté avec effroi que ce n’est pas la foi qui détermine le mode de vie, mais le mode de vie qui détermine la foi, et que les interprétations religieuses ont connu des transformations incroyablement rapides. En réalité, il n’est pas nécessaire d’attendre les résultats d’enquêtes et de recherches pour s’en rendre compte, nous le voyons et le constatons. Les membres des classes supérieures changent, mais l’attitude des classes supérieures reste exactement la même.

Pour pouvoir parler de tout cela, il faut une vision sociologique solide et des recherches qui examinent les liens entre le capital économique et le capital social et symbolique, les classes et les modes de vie, les formes visibles et invisibles de domination, l’État, l’école, la langue et les médias. Il faut par exemple des travaux tels que ceux réalisés par Pierre Bourdieu et son équipe (dans leur ouvrage « La misère du monde ») qui, dans les années 1990, ont parcouru la France pour tenter de brosser un tableau complet de la misère. Pour cela, il faut bien sûr une méthode et une perspective phénoménologiques, exemptes de préjugés théoriques et idéologiques, capables de se remettre en question…

Le sociologue Pierre Bourdieu avait raison de dire que les différentes classes sociales ont des tendances culturelles différentes, que les ouvriers s’intéressent au football ou à la boxe, tandis que la bourgeoisie préfère le tennis. À mon avis, Bourdieu a raison non seulement lorsqu’il souligne l’importance de la classe sociale dans les goûts, mais aussi lorsqu’il affirme que l’éducation joue un rôle essentiel dans ce domaine. Même les programmes scolaires sont élaborés en fonction des codes culturels des classes moyennes et supérieures, tandis que les classes inférieures sont toujours séparées du reste de la société. Les inégalités entre les classes sont constamment reproduites par le biais de l’éducation. Et le plus intéressant, c’est que les pauvres n’ont pas l’intention de se demander pourquoi il en est ainsi…

L’année dernière, lorsque les résultats du LGS (examen d’entrée au lycée) ont été annoncés, j’ai eu le cœur brisé. Le système d’examen et le type de questions peuvent être critiqués, mais au final, de nombreux élèves ont obtenu la première place. Bien que beaucoup de nos enfants aient répondu à toutes les questions, ceux qui venaient d’écoles publiques n’ont pas pu intégrer les écoles de leur choix en raison de légères différences dans leurs notes scolaires. Malheureusement, cette incroyable inégalité n’a fait l’objet que d’une brève mention dans les médias. Pourtant, c’était un signe avant-coureur évident et, à une époque où l’on recherche la justice, cela a été mis à l’ordre du jour par un parti dont le nom est « justice ». Je ne connais aucune étude scientifique sur l’aggravation des différences de classe dans notre système éducatif, et l’État cesse progressivement d’être « le protecteur des sans-abri ».

Jusqu’ici, nous avons exprimé nos propos en nous basant sur des recherches empiriques accessibles. Je n’ai pas encore dévoilé le fond de ma pensée. La réponse à la question posée dans le titre de notre article, « La technologie élimine-t-elle la distinction entre riches et pauvres ? », semble évidente. C’est tout le contraire qui se produit, la distinction entre riches et pauvres s’accentue de plus en plus. Une nouvelle classe sociale, inconnue dans l’histoire de l’humanité, apparaît, inutile, comme une masse « résiduelle ». Marx appelait le lumpenprolétariat « la lie de la société ». Ces nouveaux sous-hommes ne sont même pas des résidus, ce sont des déchets, des déchets biliaires… Je crains que, grâce aux progrès technologiques, aux robots et à l’intelligence artificielle, les plus riches ne cherchent à transformer tous les autres en déchets, à concevoir le monde (et peut-être même l’espace) uniquement pour eux-mêmes. Je le répète, la modernité n’est pas une civilisation centrée sur l’homme comme on le croit, mais une civilisation totalement anti-humaine…