Dans le processus de démocratisation de la Turquie, les mesures prises après 2003 ont marqué une rupture significative, en particulier dans le contexte de la question kurde. La vague de réformes amorcée avec les paquets d’harmonisation avec l’Union européenne, les innovations introduites dans le domaine des droits linguistiques et culturels, ainsi que les réglementations élargissant l’espace de la politique démocratique reflétaient à la fois l’esprit de l’époque et la perspective de démocratisation de l’AK Parti. Sous la direction politique du président Recep Tayyip Erdoğan, ces pas franchis étaient le reflet non seulement d’une vision de politique étrangère, mais aussi d’une volonté d’instaurer la paix intérieure.

Le mouvement le plus critique de cette période fut sans doute l’initiative d’abord appelée « ouverture », puis « processus de résolution ». La principale motivation du processus était le silence des armes et la mise en avant de la politique. Cependant, l’approche de l’organisation vis-à-vis de ce processus ne correspondait pas aux attentes de la Turquie. Le PKK, fort de la confiance acquise grâce à la domination territoriale que lui offrait la guerre civile syrienne, renonça à abandonner les armes. Si vous vous souvenez de ces jours, sur ordre de l’organisation, de nombreuses villes proclamèrent l’autonomie. C’était une tentative d’instaurer un pouvoir parallèle. Des tranchées furent creusées afin de créer des villes « libérées » et l’on tenta de mettre en œuvre la stratégie de « guérilla urbaine fondée sur la campagne ». Ces développements furent parmi les plus critiques qui empoisonnèrent l’esprit du processus de résolution.

Malgré tout cela, le rôle de l’organisation dans la fin du processus ne fut pas débattu. Les déclarations d’autonomie, les guerres urbaines, les interactions avec des services de renseignement étrangers furent ignorées, et Erdoğan fut placé au centre des critiques. Sans évoquer les raisons concrètes de l’effondrement du processus, un langage d’accusation unilatéral domina de nombreux cercles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cette situation prépara le terrain à l’installation d’une perception durable mettant en doute la sincérité d’Erdoğan à l’égard de la question kurde.

Aujourd’hui, dans les discussions relancées sur le processus de résolution, la même question se répète : « Erdoğan veut-il vraiment une résolution ou non ? ».

Les signaux d’Erdoğan concernant le nouveau processus

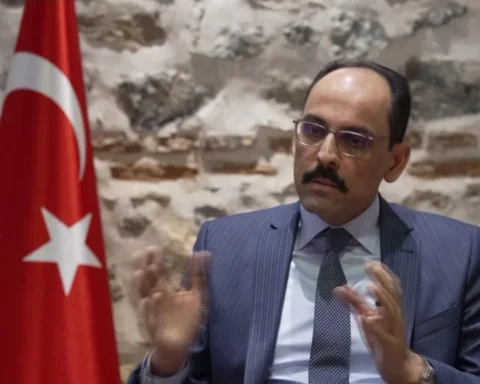

Les événements survenus ces dernières années dans l’ordre mondial, les équilibres régionaux, les évolutions globales et l’augmentation des risques sécuritaires autour de la Turquie ont rendu l’intégrité intérieure du pays encore plus cruciale, à une époque où l’occupation et le génocide perpétrés par Israël avec le soutien des États-Unis et de l’Europe se poursuivent. Une série de discours tenus par le président Erdoğan après août 2024, ainsi que le cadre conceptuel qu’il a employé, comportent de fortes références à cette réalité.

Dans son discours d’Ahlat en août 2024, Erdoğan a évoqué les risques mondiaux tout en délivrant un message d’unité : « Compagnons de route du millénaire, compagnons de cause, compagnons de lutte et de destin, nous marchons aujourd’hui encore vers l’avenir. Que tout le monde sache… nous sommes 85 millions d’âmes, unis, ensemble, d’un seul cœur. » Cette déclaration montre qu’il envisage la résolution comme une mobilisation sociale, non pas seulement comme une « question terroriste », mais aussi comme un problème stratégique de sécurité et de solidarité nationale.

Dans son discours du 30 août 2024, à l’occasion de la fête de la Victoire, il a souligné l’importance stratégique de l’unité nationale et de la paix sociale. Erdoğan a insisté sur le fait que, pour atteindre les grands objectifs de la Turquie, l’intégrité du front intérieur était une condition indispensable.

Le discours d’ouverture de la Grande Assemblée nationale de Turquie, le 1er octobre 2024, s’est quant à lui articulé autour des notions de démocratisation et de consolidation intérieure. Erdoğan y a affirmé qu’« il n’existe aucune contradiction entre démocratisation et sécurité nationale », cherchant ainsi à établir l’infrastructure intellectuelle du nouveau processus.

Ces déclarations révèlent qu’Erdoğan est l’architecte du processus actuellement mené et qu’il adopte une approche sincère concernant la résolution. Toutefois, il apparaît également que ce processus ne se limite pas au discours, mais s’accompagne de mesures institutionnelles et politiques concrètes.

Les premiers pas

En effet, après le discours d’ouverture de la Grande Assemblée nationale de Turquie, la poignée de main du président du MHP, Devlet Bahçeli, avec les députés du parti DEM a montré qu’un nouveau langage était en train de naître dans l’atmosphère politique. La déclaration de Bahçeli aux journalistes « Les discours de notre président m’ont enthousiasmé » indiquait que l’Alliance populaire ouvrait collectivement la porte à ce processus. La présence, dans la même scène, du vice-président de l’AK Parti, Efkan Âlâ, révélait quant à elle que le parti s’appropriait le processus à un niveau institutionnel.

De plus, le président Erdoğan n’est pas resté au seul niveau du discours. Il a également mobilisé l’une des institutions les plus cruciales de l’État. Il a mandaté le chef de l’Organisation nationale du renseignement (MİT), İbrahim Kalın, pour un nouveau processus de résolution et a donné des instructions afin que des négociations soient menées. Il s’agissait là d’un pas concret, allant au-delà de la simple intention. Les contacts, les discussions et les signes d’assouplissement politique qui suivirent ont formé la chronologie du processus.

Malgré ce tableau, l’opinion publique continue de nourrir l’idée selon laquelle « Erdoğan ne veut en réalité pas de résolution, il cherche seulement à gagner du temps ». Pourtant, lorsqu’on prend en compte les discours d’Erdoğan, les initiatives de ses partenaires politiques et les mesures institutionnelles, l’écart entre perception et réalité apparaît clairement. Il est évident que la remise en cause de sa sincérité découle largement de positions politiques et de préjugés idéologiques. Ces préjugés sont si dominants que certains refusent même d’entendre ses paroles qualifiant ce processus de « notre plus grande œuvre ».

La relation entre leadership fort et résolution

L’histoire montre que la résolution de profonds conflits sociaux est généralement déterminée par de forts leaders. En Afrique du Sud, Nelson Mandela ; en Irlande, Gerry Adams du Sinn Féin et Tony Blair côté britannique ; en Colombie, Juan Manuel Santos… Tous ces exemples révèlent que la résolution exige du courage, de la volonté et une capacité à prendre des risques politiques. Les gouvernements faibles, les coalitions fragiles ou les alliances temporaires s’avèrent souvent incapables de franchir de tels pas.

C’est pourquoi l’initiative prise par des leaders forts comme Erdoğan et Bahçeli concernant l’abandon des armes par le PKK revêt une signification particulière. Cela ne signifie pas qu’Erdoğan doive être exempté de critiques. Au contraire, la présence d’une opinion critique dans ce processus est essentielle pour qu’il progresse de manière saine et inclusive. Mais il faut aussi reconnaître la volonté qui initie le processus et éviter de la minimiser. Car résoudre les problèmes historiques d’un pays ne relève pas uniquement de la « bonne volonté » : cela exige également de la force et la capacité d’assumer le prix lorsque cela est nécessaire.

Un processus au-delà de la perception de sincérité

Depuis le début des années 2000, la Turquie a franchi à plusieurs reprises des seuils critiques dans la question kurde. Les pas en matière de démocratisation ont ouvert la voie à des recherches de solution, tout en révélant en même temps la fragilité du processus. L’effondrement du premier processus de résolution résulta en grande partie des choix tactiques erronés de l’organisation. Cependant, le fait de rendre Erdoğan seul responsable du processus a construit un récit déformant la réalité.

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un nouveau moment. Les discours d’Erdoğan, les prises de position de Bahçeli, l’initiative institutionnelle de l’État et les pas politiques successifs montrent que la Turquie est prête pour un nouveau processus. Ce n’est donc pas une situation apparue soudainement. Malgré cela, certains cercles continuent à faire circuler l’idée qu’« Erdoğan ne veut en réalité pas de résolution », ce qui montre que le processus reste enfermé dans des débats sur la sincérité personnelle. Or, le besoin d’aujourd’hui est de dépasser ce débat et de se concentrer sur les responsabilités communes. Le point essentiel à souligner est que la volonté d’Erdoğan est déterminante pour enclencher la recherche de solution. Mais la paix intérieure et la démocratisation exigent une responsabilité partagée.

Compte tenu de l’importance du processus actuel, il s’agit de consacrer notre énergie et notre temps non pas à des débats abstraits sur la « sincérité », mais à donner de l’élan au processus. Des travaux doivent être menés pour renforcer la volonté politique évoquée, et cela relève de la responsabilité de chacun d’entre nous. Attendre des signaux ou des instructions pour se positionner n’est pas une démarche correcte. Le bon pas consiste à poser la question : « Ce qui est entrepris est-il bénéfique pour notre peuple et notre pays ? » et si la réponse est « oui », à participer activement au processus. N’oublions pas que l’attitude « attendons et voyons » ou les préjugés qui méprisent le processus produisent à nouveau de la fragilité, comme par le passé. La bonne approche consiste à critiquer les erreurs tout en soutenant les bonnes mesures, et à considérer le processus comme une question sociétale au-delà des positions politiques.

Les récents discours d’Erdoğan et les pas concrets qu’il a franchis montrent que la volonté de résolution n’est pas seulement un « discours », mais également une « stratégie » pour l’avenir du pays. C’est pourquoi la question à se poser aujourd’hui est la suivante : « La Turquie pourra-t-elle cette fois s’approprier la résolution par une sagesse collective ? ». Le fait que la Commission de la Grande Assemblée nationale de Turquie ait été mise en place constitue en grande partie la preuve qu’une réponse positive a été donnée à cette question. Ce qui nous incombe, c’est de développer et de poursuivre cette attitude.