Der spirituelle Führer der katholischen Welt, Papst Leo XIV., ist heute in der Türkei…

Drei Tage lang wird er in Ankara, Istanbul und Nicäa Kontakte pflegen; anschließend reist er weiter nach Beirut. Im Mittelpunkt des Besuchs steht ein einziges Ereignis: der 1700. Jahrestag des Konzils von Nicäa. Am Freitag wird er zu den Überresten der Basilika des heiligen Neophytos hinabsteigen, die still unter dem Wasser des Sees von Nicäa ruhen, und zwischen den Steinen, die das Gedächtnis des Wassers bewahren, eine Zeremonie abhalten.

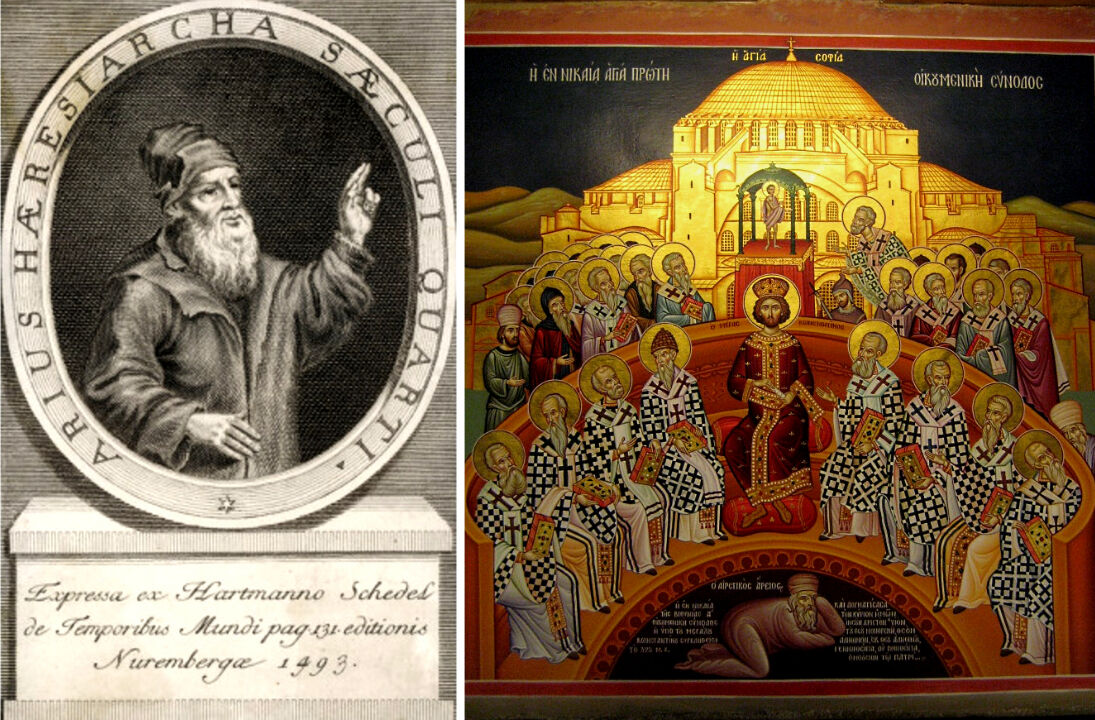

Während der Welt heute diese Szene gezeigt wird, wandert zwischen jenen Steinen unter Wasser ein weiterer Name umher, den niemand ausspricht: Arius…

Doch taucht in den Dossiers, die dem Papst Nicäa erklären sollen, der Name dieses großen Weisen aus Libyen und seiner arianischen Anhänger überhaupt auf?

Erinnert sich jemand daran, dass der Sturm, der vor 1700 Jahren in Nicäa losbrach, nicht nur die christliche Welt, sondern auch eine der tiefsten Bruchlinien der islamischen Geschichte berührte?

Zwischen Tauhīd und Trinität: Nicäa

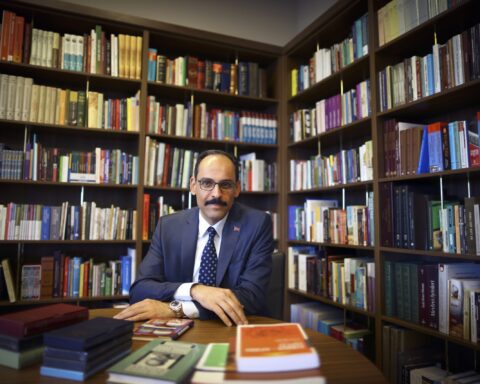

Das Konzil von Nicäa wird in vielen historischen Darstellungen als eine trockene theologische Debatte präsentiert. In Wahrheit jedoch ging es nicht um eine kleine „Auslegungsdifferenz“ innerhalb der Kirche, sondern um eine Krise, die im Zentrum der großen Auseinandersetzung zwischen Tauhīd und Trinität explodierte.

Auf der einen Seite stand Arius, der aus dem asketischen und beschaulichen Milieu Libyens hervorgegangene Weise. Auf der anderen Seite Athanasius von Alexandria. Arius behauptete, dass Jesus (Friede sei mit ihm) ein erschaffener Diener, das Wort und der Gesandte Gottes sei. Jesus ist nicht Gott; er ist ein Mensch, den Gott erschaffen hat und der vor Ihm niederkniet. Athanasius hingegen verteidigte, Jesus sei der „ewige Sohn, wesensgleich mit dem Vater“.

Der Streitpunkt, der in Nicäa auf den Tisch gelegt wurde, war der Überlebenskampf dieser beiden Behauptungen.

Das Ergebnis des Konzils wurde nicht durch göttliche Offenbarung bestimmt, sondern durch die Politik der Zeit. Kaiser Konstantin, der die Spuren heidnischer Traditionen noch trug, stellte sich auf die Seite des Athanasius; der trinitarische Glaube wurde zur offiziellen Lehre des Imperiums erhoben.

Doch die Geschichte ist kein Theaterstück mit nur einer Szene. Derselbe Konstantin neigte kurz darauf der Lehre des Arius zu und beendete seine letzten Lebensjahre mit einem jesuanischen Verständnis des Tauhīd. Sein Sohn Constantius II., der nach ihm den Thron bestieg, würde sogar persönlich dafür eintreten, den arianischen Glauben in den Gebieten des Reiches zu verbreiten.

Dass in einigen alten Kirchen Istanbuls Ikonen und Figuren fehlen, ist nicht bloß eine ästhetische Entscheidung oder ein Ausdruck des „byzantinischen Geschmacks“; es ist die stille Erinnerung an das arianische Erbe, das sich in den Stein eingeschrieben hat. Die Szenen, in denen Ikonen abgeschabt, Gesichter ausgelöscht, aber ihre Schatten an den Wänden geblieben sind, sind die architektonischen Echos der unendlichen Spannung zwischen Tauhīd und Trinität.

In Istanbul: Ikonoklasten und Ikonodulen

Istanbul war über Jahrhunderte nicht nur von politischen Heeren, sondern auch von Glaubensvorstellungen belagert. Zwischen 700 und 900 n. Chr. spielte sich der härteste Streit des Byzantinischen Reiches zwischen Ikonoklasten und Ikonodulen ab. Kaiser Leo III. sah 726 die Ikonen als Fortsetzung des Götzendienstes und befahl, alle Ikonen aus den Kirchen zu entfernen.

Dieser „Ikonoklasmus“ war nicht nur ein Krieg gegen Bilder, sondern auch ein fernes Echo der arianischen Tauhīd-Tradition – ein Widerspruch aus dem Inneren des Christentums selbst.

In der Mitte des Jahrhunderts brachte Kaiserin Theodora nach dem Tod ihres Mannes die Ikonen in die Kirchen zurück; die Ikonodulen verfügten nun über die Staatsmacht. Doch dieses Hin und Her beruhigte sich bis zur Eroberung Istanbuls durch die Muslime nie wirklich. Denn es ging nicht darum, ob eine Wand verziert wird oder nicht – es ging um die Frage, wie das Gottesverständnis, das Bewusstsein der Dienerschaft und die Grenze zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren zu ziehen seien.

Der Libyer Arius, der 336 an dem Ort, an dem heute die Hagia Sophia steht, getötet wurde, hinterließ eine Lehre, die später als „Arianismus“ etikettiert wurde. Konstantin, der Gründer der Stadt, übernahm in den letzten zwei Jahren seines Lebens die Lehren des Arius und schickte einige trinitarische Priester ins Exil. Sein Sohn Constantius II. ging noch weiter, um den Arianismus zur offiziellen Haltung des Reiches zu machen.

Wie der andalusische Gelehrte Ibn Hazm in al-Faṣl berichtet, genügt bereits die Tatsache, dass die ersten beiden byzantinischen Kaiser der Linie des Tauhīd nahe standen, um zu zeigen, welch tiefe Spuren der arianisch-tauhīdige Strom in der Geschichte Istanbuls und Anatoliens hinterlassen hat.

Constantius II.: Die Welle des Tauhīd in Rom

Nach Konstantins Tod im Jahr 337 wurde das Römische Reich unter seinen drei Söhnen aufgeteilt. Der Westen fiel an Konstantin II., die zentralen Gebiete an Konstans, der Osten und damit der stärkste Teil an Constantius II. Unter seiner Herrschaft standen Konstantinopel, Anatolien, Syrien, Palästina, Ägypten und der Balkan.

Während seine Brüder der trinitarischen Linie nahestanden, schloss sich Constantius II. der arianischen Auslegung an und übernahm einen Glauben, der Jesus als Diener und Gesandten Gottes betrachtete.

Im Zentrum seines politischen Denkens stand die Überzeugung, dass Gesetze nicht durch das Schwert, sondern durch den Glauben und das Gewissen im Herzen Bestand haben. Er versuchte, Unterdrückung und verderbliche religiöse Vorstellungen nicht mit Zwang, sondern durch eine aufrichtige Suche nach Wahrheit zu beseitigen. Deshalb nennen muslimische Historiker ihn „den dem Islam am nächsten stehenden römischen Kaiser“.

Er versuchte, die staatliche Autorität nicht auf die trinitarische Theologie „Jesus ist Gott“ zu gründen, sondern auf eine christliche Auffassung, die sich dem Tauhīd annäherte.

Auf die von seinem Vater im Konzil von Nicäa 325 durchgesetzten trinitarischen Entscheidungen zog er gewissermaßen einen roten Strich. In den von ihm 350 einberufenen Konzilien ließ er die Beschlüsse von Nicäa erneut diskutieren; dasselbe tat er 355 in Mailand. Dadurch erlitt die Trinität auf der Bühne des Imperiums einen schweren Schlag; arianische Gelehrte und Prediger fanden einen Raum zum Atmen.

Dass der Inder Theophilos in Abessinien, auf den Inseln des Indischen Ozeans und auf der arabischen Halbinsel zum Tauhīd aufrufen konnte, war eine direkte Folge dieses politischen Schutzes.

Als Constantius II. 361 starb, war der Arianismus von Ost nach West im gesamten Römischen Reich ein tatsächlich gelebter Glaube, sichtbar in Sprache, Gebetsformen und Alltag. Der Übersetzer der Vulgata, Hieronymus, hielt diese Lage fest, als er schrieb: „Die Welt ist vom Arianismus erfüllt.“

Doch Julian der Abtrünnige, der ihm folgte, lehnte das Christentum vollständig ab und versuchte, den alten Heidentumskult zu erneuern. Danach kam Theodosius an die Macht, der die Trinität zur offiziellen Lehre machen wollte und eine harte Säuberung gegen die Arianer einleitete. Kirchen wurden geschlossen, ihr Besitz konfisziert, Geistliche verbannt, Bücher verbrannt.

Dennoch konnten weder den Ausspruch des Maris von Chalkedon – „Gott sei Dank bin ich blind geworden und muss Jesus nicht als Gott sehen“ – noch das Tauhīd-Erbe des Ulfilas unter den Goten ausgelöscht werden. Die Worte des Arius waren kurz, aber seine Sache tief:

„Jesus ist ein von Gott erschaffener Diener; Er ist Sein Wort und Sein Geist, aber nicht Gott.“

Als Jahrhunderte später der Koran die Wahrheit bestätigte – „Der Messias, der Sohn Marias, ist nur ein Gesandter Gottes…“ (Sura an-Nisāʾ, 4/171) – fügte sich ein weiteres Glied in die Kette der Geschichte ein.

Deshalb sehen muslimische Historiker in Arius’ Tauhīd-Kampf eine Schwelle, die den Weg für das Kommen des Islams bereitete. Der Glaube, der sich innerhalb und außerhalb Roms – von Abessinien bis Arabien, von den Gotenländern bis nach Zentralasien – verbreitet hatte, erleichterte es den Herzen, den Tauhīd anzunehmen, als der Islam erschien.

Das Gedächtnis der Steine: Die drei Leben der Hagia Sophia

Während sich das politische Gesicht dieser Tauhīd-Welle in Constantius II. zeigte, nahm ihre architektonische und symbolische Gestalt in der ersten Form der Hagia Sophia Gestalt an. Vor der heutigen Hagia Sophia stand die erste große Basilika, die unter dem Namen Megale Ekklesia – „Große Kirche“ – bekannt war. Sie wurde unter Kaiser Constantius II. um 360 n. Chr. in der Gegend des heutigen Versunkenen Palastes (Yerebatan Sarnıcı) errichtet und war das erste große Gotteshaus der neuen Reichsreligion in der Hauptstadt des Imperiums.

In den politischen und religiösen Spannungen des Jahres 404 wurde dieses Gebäude zerstört. An seiner Stelle ließ Kaiser Theodosius II. im Jahr 415 eine neue Kirche errichten – nun an dem Ort, an dem heute die Hagia Sophia steht. Ab 430 erhielt dieses Gotteshaus den Namen Hagia Sophia, „Heilige Weisheit Gottes“. Doch auch diese zweite Kirche fiel – während des Nika-Aufstandes im Jahr 532 – den Flammen zum Opfer.

Daraufhin befahl Justinian I. am 23. Februar 532 den Bau der dritten, heutigen Hagia Sophia und beauftragte Anthemios von Tralleis und Isidoros von Milet. Zehntausende Arbeiter trugen fünf Jahre lang Stein um Stein, bis die Basilika am 27. Dezember 537 eröffnet wurde.

So wurde die Linie von der ersten Kirche aus der Zeit des Constantius bis zur Hagia Sophia Justinians zu einer steinernen Chronik des über Jahrhunderte währenden Ringens zwischen Tauhīd und Trinität in Rom.

Die nach Westen schlagende Welle des Tauhīd: Die Westgoten

Zur selben Zeit regte sich auch im Norden des Römischen Reiches eine ähnliche Bewegung. Die westgotischen Germanen nahmen im 4. Jahrhundert dank ihres Oberhirten Yūfīlās (Wulfila) den arianischen Tauhīd-Glauben an. Dieser Glaube, der Jesus nicht als Gott, sondern als von Gott erschaffenen Diener und Gesandten betrachtete, geriet unweigerlich in Konflikt mit der trinitarischen Doktrin Roms. Deshalb wurden die Arianer über Jahrhunderte hinweg Ziel römischer Verfolgung.

Einer der größten Führer, die Yūfīlās hervorbrachte, war der legendäre westgotische König Alarich I. Als arianischer Muwahhid kämpfte er ab 395 gegen die Heere von Byzanz und Rom, um seinem Volk eine sichere Heimat zu verschaffen. Als er 410 als erster Heerführer der Geschichte die Tore Roms durchbrach, stürzte er den Mythos der Unbesiegbarkeit der „Ewigen Stadt“.

Alarich suchte keine barbarische Plünderung, sondern eine Ordnung, die die arianischen Gemeinden vor römischer Unterdrückung bewahren sollte.

Nach Alarich entwickelte sich das Westgotenreich mit Zentrum Toulouse zu einem mächtigen Staat. Seine glänzendste Epoche erlebte es unter dem arianischen Tauhīd-König Theodericus I. Sein Einfluss war so groß, dass moderne Literaturwissenschaftler in Tolkiens Figur des Théoden aus dem Herrn der Ringe Spuren seines Vermächtnisses erkennen. Spanien, Portugal und Südfrankreich standen unter dem Dach dieses Reiches.

Doch diese tauhīd-zentrierte Ordnung geriet ins Wanken, als König Reccared I. im Jahr 586 aus politischen Kalkülen zum Katholizismus übertrat. Während die Mehrheit des Volkes arianisch blieb, wandte sich der Hof der Trinität zu – und das Reich begann innerlich zu zerbrechen.

Gerade in diesen Jahren wurde auf der arabischen Halbinsel ein Kind geboren: der Prophet Muḥammad ﷺ. Mit ihm erhob sich das Banner des Tauhīd erneut – und erreichte bald Nordafrika und schließlich auch die alten Gebiete der Westgoten.

So war der Einzug Ṭāriq ibn Ziyāds nach al-Andalus im Jahr 711 nicht nur ein militärischer Sieg. Viele durch katholische Repression bedrängte arianische Goten verbündeten sich mit den Muslimen; die Tore vieler Städte öffneten sich kampflos. Der von den Muslimen gebrachte Tauhīd erweckte den unterdrückten arianischen Geist zu neuem Leben.

Von da an entwickelte sich Al-Andalus – mit Córdoba, Toledo, Sevilla und Granada – zu einer der strahlendsten Zivilisationen der Menschheitsgeschichte.

Die Ostgoten und Theoderich: Der arianische König der Gerechtigkeit

Eine weitere große Bühne des tauhīd-geprägten Europas nach Rom war das Ostgotenreich. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts beherrschte dieses Reich ein gewaltiges Gebiet, das Teile des heutigen Italiens, der Schweiz, Österreichs, Deutschlands, Frankreichs und Spaniens umfasste. In seinem Zentrum stand ein mächtiger Herrscher, der dem arianischen Tauhīd treu ergeben war: Theoderich der Große.

Terry Unger schreibt in Ragnarok: The Fate of the Gods:

„Der berühmte Großkönig Theoderich hatte seinem Volk fünfzig Jahre lang Sicherheit und Frieden gebracht. Er war Arianer; aber sein Volk kannte und liebte ihn. Sein Reich umfasste ganz Italien, Teile Deutschlands, Gebiete Galliens und große Teile Spaniens. Auch über weite Regionen Nordafrikas hatte er Einfluss.“

Theoderichs Größe lag nicht allein in der Schärfe seines Schwertes, sondern in seiner Gerechtigkeit, in seinem Respekt für religiöse Freiheit und in dem Gleichgewicht, das er durch ein doppeltes Rechtssystem schuf. Arianische Goten, katholische Römer und andere Stämme und Bekenntnisse lebten unter ihren eigenen Rechtsordnungen; niemand wurde wegen seines Glaubens unterdrückt. Handelswege wurden repariert, die städtische Ordnung erneuert, die Steuerlast gemildert – Schwache und Arme wurden geschützt.

In der Basilika Sant’Apollinare Nuovo in Ravenna zeugen mosaikartige Szenen mit ausgelöschten Gesichtern davon, wie sehr die katholische Kirche dieses arianische Erbe tilgen wollte. Die Gestalten zwischen den Säulen wurden beseitigt; übrig blieben nur die schemenhaften Spuren ihrer Hände, Gewänder und Schatten – so wie man auch die arianischen Könige aus der Geschichte löschen wollte.

Während die Kirche Theoderichs Namen und Glauben vergessen machen wollte, erhob das Gedächtnis des Volkes ihn umso mehr. In deutschen und nordischen Sagen erscheint er als Dietrich von Bern, die fleischgewordene Gestalt des Königs, der gegen Unterdrückung steht.

Dante versuchte, ihn in der Göttlichen Komödie zu verurteilen, indem er ihn in die Hölle setzte – doch im Volksepos bleibt Theoderich ein Symbol für Gerechtigkeit und Tapferkeit.

Der Kirchenvater Hieronymus, Übersetzer der lateinischen Bibel, fasste diese Spannung in einem Satz zusammen:

„Die Welt steht in Staunen: Wie kann ein Mann, der den Menschen Frieden bringt, ein Arianer sein?“