Heute hat die Philosophie nicht nur keine Lösungsvorschläge für die politischen Krisen, in denen sich die Welt befindet – sie hat nicht einmal mehr etwas zur Diagnose beizutragen. Ob sie das überhaupt tun sollte, ob es Aufgabe oder Verantwortung der Philosophie ist, solche Beiträge zu leisten, sind andere Fragen. Was hier zur Debatte steht, ist vielmehr ein Zustand, der ernstere Fragen darüber verlangt, an welchen Ort sich das, was wir „Philosophie“ nennen, seit Langem gebunden hat.

Es handelt sich dabei auch nicht einfach um ein Spiegelbild der letzten Jahre, in denen wir es gewohnt sind, dass einige Philosophen, meist in Interviews oder in den Meinungsspalten von Zeitungen, zusammen mit ein paar philosophischen Begriffen, die aktuellen Ereignisse mit groben politischen Linien zu interpretieren versuchen.

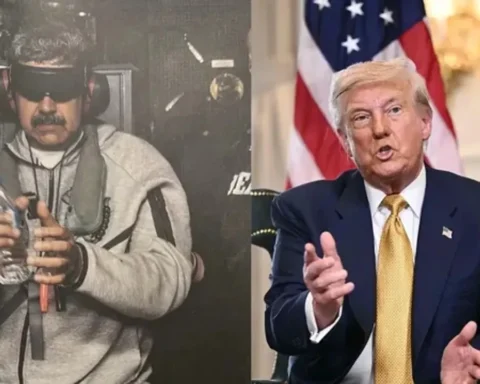

Ich spreche nicht – um eines der bekanntesten Beispiele zu nennen – von Jürgen Habermas’ wirren Äußerungen zum Thema Gaza, oder von Figuren wie Slavoj Žižek, die anlässlich der öffentlichen Demütigung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj durch US-Präsident Trump und Vizepräsident J.D. Vance im Oval Office – wobei, man muss zugeben, jede Form diplomatischer Etikette grob verletzt wurde – verlauten lassen, die Ukraine verteidige nicht nur ihre eigene Souveränität, sondern auch die Freiheit Europas und letztlich der Vereinigten Staaten; oder die etwa angesichts der Entscheidung der PKK, die Waffen niederzulegen, fordern, dass nicht nur Europa, sondern die gesamte Weltöffentlichkeit sich an dem Prozess beteiligen müsse, weil dies den Friedenswillen der Organisation beweise.

Die politische Lage ist weitaus härter als die imaginären, oft narzisstisch gefärbten Entwürfe von Leuten wie Žižek. Und auch nicht darum geht es mir, dass derartige „Statements“ nicht einmal imstande sind, eine einfache „Warum?“-Frage zu beantworten – und damit zu zeigen, wie wenig man eigentlich von den Vorgängen versteht.

Worauf ich hinauswill, ist Folgendes: Selbst schon vor dem offenen militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine – für manche hat der Dritte Weltkrieg bereits 2014 mit dem Abschuss eines malaysischen Passagierflugzeugs begonnen – konnten Figuren wie Žižek, die etwa dem Westen gegenüber seiner völlig unverhältnismäßigen Reaktion auf Russland (bis hin zum Verbot russischer Literatur und Musik) Nachsicht zeigten, kein politisches Gewicht mehr erlangen.

Habermas, der einst sogar in den Reden der Sprecher unserer eigenen militärischen Eliten zitiert wurde, blieb letztlich immer eine reine Kampagnenfigur – mehr Wirkung hatte er nie. Aber aus Sicht der Philosophie ist die Lage noch gravierender. Habermas’ Ausfälle zum Thema Gaza sind keiner Analyse wert. Deshalb werfen wir einen Blick auf Žižeks Worte zu der erwähnten Demütigung im Oval Office, die er als das Ende der Diplomatie bezeichnete: „War der Streit im Oval Office ein spontaner Ausbruch? Zumindest wurde dieser schmutzige Streit genährt – er wartete nur auf die Explosion. Wir dürfen nicht vergessen: Inhaltlich gesehen ist eigentlich nichts passiert. In hegelianischen Begriffen war es der Übergang vom An sich zum Für sich – das bloße Vorhandensein im Hintergrund hat seinen offenen Ausdruck gefunden. Diese Wandlung verändert alles: Sobald etwas direkt ausgesprochen wird, kann es nicht mehr zurückgenommen werden. In einer Gruppe kann jeder etwas nur in sich wissen und es als Missverständnis deuten; doch sobald es offengelegt ist, handelt es sich um eine völlig andere Angelegenheit.“

Was sagen uns diese Aussagen?

Mit der optimistischsten und zugleich konstruiertesten Lesart könnte man – betrachtet als einen Hegelschen Augenblick – annehmen, dass die Auseinandersetzung im Oval Office ein Zeichen tiefgreifender Veränderung sei und dass Selenskyj (nicht als Person, sondern als Synthese dieses Augenblicks) beginnen könnte, die hegelianische Wahrheit zu repräsentieren. Zugleich könnten die beteiligten Akteure als bloße Statisten erscheinen, und deren Positionen innerhalb dieses Augenblicks im besten Fall als Selbsttäuschung betrachtet werden, während sich in Wahrheit ein größerer Zusammenhang offenbart hat.

Nehmen wir diese optimistische Deutung ernst, lässt sich am Ende kaum etwas sagen – denn die Aussagen sind weder falsifizierbar noch verifizierbar. Letztlich bleibt nur, an sie zu glauben oder nicht, womit wir wieder bei einem sinnentleerten Rekurs auf Meinungsfreiheit wären. Es liegt hier nicht – wie beim klassischen Beispiel eines schwarzen Schwans, der die Aussage „Alle Schwäne sind weiß“ widerlegt – ein beobachtbares Gegenbeispiel vor.

(Und ohnehin ist selbst die Philosophie der Wissenschaft, die solche Aussagen zugänglich macht, spätestens nach Popper und Kuhn, und endgültig nach den „Schlägen“ von Paul Feyerabend, bestenfalls in Richtung Wahrscheinlichkeitsstudien, im besten Fall in Richtung einer Vielfalt rechnerischer Modelle nach Turing abgedriftet.)

Eine andere Möglichkeit wäre, wie es Kritiker aus der ernsthaften marxistischen Tradition – mit der Žižek merkwürdigerweise immer noch assoziiert wird – tun, zu untersuchen, was genau Žižek im hegelianischen Sinne in Bezug auf Agency oder Repräsentation offenlegt.

Aber: Muss man Žižeks Aussagen überhaupt so ernst nehmen? Žižek ist hier nur ein Beispiel. Eigentlich ist Hegel für ihn bloß ein Gewürz, ein rhetorisches Aroma. Durch dieses Aroma behauptet er auf absurde Weise zugleich, dass nichts passiert sei – und dass sich dennoch alles unwiderruflich verändert habe. Das ist gleichbedeutend damit, viel – sogar angeblich Bedeutendes – zu sagen, ohne etwas Bestimmtes zu meinen. Die Philosophiegeschichte kennt viele solcher Beispiele.

Žižeks Glück – oder sein Pech, je nachdem – ist, dass er sich hervorragend für den Konsum in Universitätskantinen und sozialen Netzwerken eignet. (Er hat seine Informationen über die Kurden, die er offenbar mit der PKK gleichsetzt, vermutlich in Kaffeepausen oder beiläufigen Gesprächen mit jenen gesammelt, die Propaganda für diese Themen betreiben.)

Er ist eine ideale Figur für Agenturarbeit, ein Werbegesicht. Mehr steckt da nicht dahinter. Das war’s.

Andererseits bedarf es einer Erklärung, warum Žižeks hartnäckige Behauptung, die Ukraine verteidige das westliche Freiheitsverständnis, attraktiver erscheint als die schlichtere Annahme, dass ein ehemaliges Ostblockland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion lediglich seine territoriale Integrität zu verteidigen versucht.

Das hat tiefere Wurzeln als Kantinengespräche oder Social-Media-Debatten. Aber trotzdem bleibt die Frage bestehen: Warum hat zum Beispiel nicht die lange zurückliegende Annexion der Krim durch Russland diese symbolische Bedeutung erlangt, sondern eine abstrakte Idee der Ukraine, die weit von der realen Lage entfernt ist, plötzlich für die Freiheit des Westens solch eine Relevanz?

Philosophen (sofern sie diese Rolle überhaupt einnehmen sollen – was weiterhin fraglich ist) haben auf solche einfachen Fragen keine einfachen Antworten mehr.

Aber was sagt das alles über die Idee des öffentlichen Intellektuellen – über jene Figur, die Edward Said mit großer Leidenschaft propagierte, deren Aufgabe es sei, der Macht die Wahrheit zu sagen? Was lässt sich über diese Vorstellung sagen, die im Fall von Žižek und anderen ihrer Art so schnell aufsteigt und ebenso schnell verschwindet?

Wenn man eine grobe Periodisierung vornehmen möchte, lässt sich sagen, dass die Figur des öffentlichen Intellektuellen weitgehend parallel zum imperialen Anspruch der Vereinigten Staaten bzw. zu ihrer Rolle als Hüterin einer neuen internationalen Ordnung verlaufen ist.

Das Bittere daran ist, dass Edward Said – einer der lautesten Fürsprecher für eine solche Figur – selbst in persönlichen Angelegenheiten kaum in der Lage war, diese Öffentlichkeit zu leben, obwohl er stets die Verantwortung des Intellektuellen betonte, sich im Rahmen der Meinungsfreiheit zu äußern.

Man könnte weitere vergleichbare Beispiele anführen. So lässt sich etwa kaum behaupten, dass Said – als es um das Verbot seines Vortrags über „den Europäer und den Nicht-Europäer“ im Rahmen der Freud-Debatte durch das Freud-Institut in Wien ging – öffentlichkeitswirksam gegen diese Zensur aufgetreten wäre. Die Angelegenheit wurde stillschweigend übergangen. Jener Vortrag konnte schließlich im Freud-Museum in London gehalten werden – was der Präsentation eine gewisse inhaltliche Ironie verlieh.

Said konnte hingegen, wie viele andere vergleichbare Intellektuelle auch, in Fragen der US-Außenpolitik bemerkenswert mutige Positionen beziehen. Setzt man etwa das bekannte Beispiel der Dreyfus-Affäre in Europa voraus, in der zahlreiche Schriftsteller öffentlich Stellung bezogen, lässt sich sagen, dass das amerikanische Modell des öffentlichen Intellektuellen – abgesehen von Reaktionen auf einige Campus-Themen oder öffentliche Skandale – sich im Wesentlichen auf die Außenpolitik der Vereinigten Staaten beschränkte. Die politische Aktivität eines Noam Chomsky bestätigt dieses Muster.

Wahrscheinlich war der Wendepunkt der Vietnamkrieg.

Diese Form des öffentlichen Intellektuellen, die sich kaum für die Gründungsgeschichte der USA oder deren innere politische Verfasstheit interessiert – und folglich auch die Außenpolitik nur als deren Verlängerung betrachtet –, entstand letztlich als Ergebnis eines bestimmten historischen Bruchs.

Hannah Arendts berühmtes Werk Eichmann in Jerusalem, in dem sie politische Philosophie mit journalistischer Beobachtung verknüpft, ist in diesem Kontext besonders hervorzuheben. Interessanterweise blieb jedoch ihre nahezu parallel dazu entstandene Arbeit Wahrheit und Politik sowie der Aufsatz Lüge in der Politik, die sich kritisch mit Reaktionen auf Eichmann in Jerusalem auseinandersetzten, weitgehend unbeachtet – mit Ausnahme eines kleinen Kreises von Fachleuten.

Dabei wurden auch diese Texte, einschließlich Eichmann in Jerusalem, aus einer tieferliegenden politischen Philosophie und in Auseinandersetzung mit einer größeren philosophischen Tradition geschrieben. Von Kant über Kojève bis hin zu Derrida nach Arendt lassen sich vergleichbare Arbeiten nennen – nicht unbedingt als direkte Reaktion auf tagespolitische Ereignisse, aber doch als weiterführende Reflexionen über ähnliche Themen.

Arendts Arbeiten sind bemerkenswert, weil sie aktuelle Entwicklungen aus der Perspektive einer philosophischen Tradition und eines politischen Ideals heraus betrachten. Besonders Lüge in der Politik, das – wie auch Wahrheit und Politik – nicht in akademischen Fachzeitschriften, sondern in öffentlich zugänglichen Medien erschien, markiert einen politischen Bruchpunkt in der US-Außenpolitik.

Mit anderen Worten: In Arendts Werk finden sich sowohl ein tiefer philosophischer Bezug als auch eine unmittelbare Auseinandersetzung mit konkreten politischen Entwicklungen – eine Kombination, die sie von vielen sogenannten öffentlichen Intellektuellen grundlegend unterscheidet.

Lüge in der Politik ist ein längerer Aufsatz, der anlässlich der Veröffentlichung der „Pentagon Papers“ geschrieben wurde – jener geleakten Dokumente, die zeigen, wie stark die tatsächlichen US-Aktivitäten in Vietnam seit 1945 von der offiziellen Darstellung abwichen.

Bemerkenswert ist, dass Arendt diesen Aufsatz gemeinsam mit anderen Texten in dem Buch Krisen der Republik versammelte und damit ihre Aussagen aus Über die Revolution – wo sie die Amerikanische und Französische Revolution miteinander vergleicht – in einen neuen Zusammenhang stellte: nämlich jenen einer veränderten politischen Realität der Vereinigten Staaten.

Arendt vereint somit politische Philosophie, republikanisches Denken und Zeitdiagnostik in einzigartiger Weise.

Das ist ein seltenes Beispiel. Denn unter den aus Deutschland in die USA emigrierten Intellektuellen war Arendt eine der wenigen, die sich scheinbar problemlos in die amerikanische Öffentlichkeit einfügte.

Adorno – einer der führenden Köpfe der Frankfurter Schule – veröffentlichte zwar Arbeiten zur Jazz-Kultur oder zur autoritären Persönlichkeit mit vagem Amerika-Bezug, zog es aber vor, nach Deutschland zurückzukehren.

Erich Auerbach – der nach seiner Emigration einen Teil seines Lebens in Istanbul verbrachte und dort Mimesis schrieb – hatte in den USA große Anpassungsschwierigkeiten und konnte sich nie wirklich am öffentlichen Leben beteiligen.

Hannah Arendt hingegen – obwohl Schülerin Heideggers, was ihr unter Umständen sogar zum Nachteil gereichte – konnte sich im Gegensatz zu jemandem wie Leo Strauss, dessen Wirkung eher der Schulung neokonservativer Eliten zugeschrieben wird, aktiv in politische Debatten einbringen.

In dieser Hinsicht bietet Arendts Beispiel einen Schlüssel zum Verständnis dafür, warum die Figur des öffentlichen Intellektuellen heute nahezu verschwunden ist.

Es ist auch anschlussfähig an aktuelle Debatten – etwa an das kurzzeitig aufleuchtende Interesse für „post-truth“ in Trumps erster Amtszeit oder an generelle Überlegungen zur gegenwärtigen Funktionsweise politischer Wirklichkeit.

Warum das so ist, werden wir im nächsten Text untersuchen – mit Blick auf die Rolle der Lüge in Politik und Philosophie bei Arendt; darauf, wie daraus eine gewisse Tradition erwächst; und warum die amerikanische Außenpolitik gewissermaßen sowohl den Anfang als auch das Ende der Figur des öffentlichen Intellektuellen markiert.

Dieses Bild ist letztlich nicht unabhängig von dem Ort, an den sich die Philosophie gebunden hat – dem Liberalismus.