Obwohl die Waffenstillstandsverhandlungen in Scharm asch-Schaich an einem seidenen Faden hängen, endeten sie erfolgreich. Auffällig ist jedoch, dass Saudi-Arabien, das eigentlich eine aktivere Rolle einnehmen könnte, sich weitgehend zurückhält und einen vorsichtigeren Kurs verfolgt. Als Gründer der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und als Land, das global Einfluss auf den Ölmarkt hat, lässt sich diese begrenzte Sichtbarkeit weder durch Desinteresse noch durch mangelnde Kapazität erklären. Vielmehr handelt es sich um eine bewusste Positionierung und strategische Zurückhaltung. Riyad priorisiert einen übergeordneten Ansatz, bei dem die institutionellen und politischen Rahmenbedingungen für dauerhafte Ergebnisse im Vordergrund stehen, statt sich in alltägliche taktische Verhandlungen einzumischen. Kurzfristige mediale Effekte treten zugunsten langfristiger Legitimität und Stabilität in den Hintergrund.

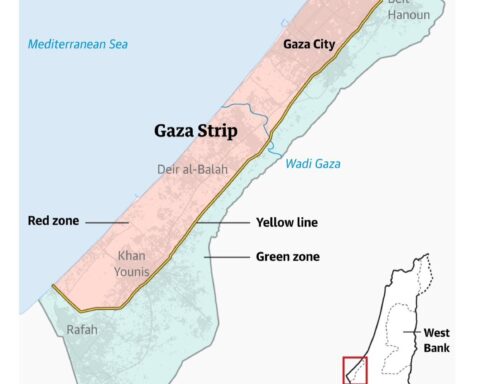

Der Verhandlungstisch formt sich entlang geografischer Gegebenheiten und historischer Erfahrungen. Ägypten ist das einzige arabische Land mit Landgrenze zu Gaza; die Verwaltung des Rafah-Grenzübergangs, die Sicherheit der Sinai-Region und die langjährige Sicherheitskoordination machen Kairo zum natürlichen Vermittler. Katar ist als seltener Akteur in direktem Kontakt mit dem politischen Flügel der Hamas für schnelle und verlässliche Kommunikationswege verantwortlich. Die USA ergänzen die Architektur durch ihren Einfluss, das Gleichgewicht zwischen Druck und Anreizen herzustellen. Schließlich trägt die zunehmende Koordination mit der Türkei auf diplomatischer, politischer und militärischer Ebene ergänzend bei. Ankara übernimmt dabei eine ausgleichende Rolle in den Bereichen humanitäre Zugänge, institutionelle Governance und politische sowie diplomatische Perspektiven für einen dauerhaften Waffenstillstand.

Riyads Abwesenheit am Tisch muss zudem im Kontext der Vision 2030 gesehen werden. Anstelle symbolischer Auftritte, die schnell wieder verblassen, stehen wirtschaftliche Diversifizierung und gesellschaftlicher Wandel im Vordergrund. Saudi-Arabische Diplomatie setzt auf den Aufbau dauerhafter Regeln, Institutionen und finanzieller Strukturen – die Wirkung richtet sich auf die Nachhaltigkeit, nicht auf die Lautstärke der eigenen Stimme.

Der Abstand zu Hamas ist dabei nicht nur ideologischer Natur, sondern ein integraler Bestandteil des Sicherheitsparadigmas. Historische Sensibilität gegenüber den Muslimbrüdern und die Risikowahrnehmung bezüglich der Beziehungen zu Iran prägen die vorsichtige Entscheidungsfindung. Offene, hochprofilierte Kontakte könnten innenpolitisch Erklärungsdruck erzeugen und außenpolitisch Spannungen mit Verbündeten hervorrufen. Daher bevorzugt Riyad überwiegend geschlossene Kommunikationskanäle, um die Risiken unterhalb einer vertretbaren Schwelle zu halten.

Dieser Ansatz korrespondiert mit einer doppelten Spielstrategie: Internationale Zugeständnisse und Gewinne werden zusammen mit den Sensibilitäten des inneren politischen Feldes abgewogen. Im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen richtet sich die Kritik zunächst gegen die Akteure am Tisch. Saudi-Arabiens Strategie zielt darauf ab, unnötige Kosten zu vermeiden und sich auf die Komponenten zu konzentrieren, die die „Ordnung des nächsten Tages“ sichern: Governance-Module, Überwachungs- und Kontrollmechanismen, Sicherheitskoordination und nachhaltige Finanzierungsstrukturen – also die nachgelagerten Phasen des Waffenstillstands.

Ein weiterer stabiler Orientierungspunkt Riad ist die Sicherheitskoordination mit den USA und die Normalisierung mit Israel, die nur sinnvoll voranschreiten kann, wenn ein dauerhafter Waffenstillstand eine konkrete politische Perspektive bietet. Riyads Grundsatz lautet: Ohne politische Rahmenbedingungen ist der Waffenstillstand fragil. Deshalb sind nicht nur die Anzahl der Geiseln, sondern oft noch wichtiger, die administrative Organisation des „nächsten Tages“ und der Reformzeitplan der palästinensischen Verwaltung. In diesem Zusammenhang spielt die Türkei eine unterstützende Rolle: bei humanitären Zugängen, institutionellen Reformdiskussionen und der Wiederaufbauplanung. Sobald der Waffenstillstand gefestigt ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass Saudi-Arabien in dieser Phase, ähnlich wie in Syrien, gemeinsam mit der Türkei zusätzliche Verantwortung übernehmen wird.

Die aktuelle Arbeitsteilung auf dem Verhandlungsfeld verstärkt diese Logik. Katar übernimmt die politische Kommunikation und die Kontaktkanäle, Ägypten sorgt für Grenz- und Sicherheitsregelungen, die Vereinigten Staaten balancieren Druck und Anreize aus. Die Türkei liefert als ergänzende Achse humanitären Zugang, diplomatische Kontakte und institutionelles Design. Saudi-Arabien hingegen wartet auf eine Rolle als finanzieller Garant: Durch seine Finanzkraft, regionale Legitimitätsproduktion und Mobilisierung internationaler Unterstützungsnetzwerke will es eine indirekte, aber gewichtige Wirkung entfalten. Es setzt auf schrittweise Einflussnahme, ohne Risiken zu erhöhen, indem es sich auf den Entwurf von Wiederaufbaufonds, die Zuweisung von Infrastrukturinvestitionen und die Aktivierung multilateraler Ressourcen konzentriert.

Niedriges Profil ist eine rationale Risikoversicherung. Scheitern die Verhandlungen, wird der politische Preis meist von den Akteuren am Tisch getragen. In einem Kontext, in dem das Gewicht der Geografie Kairo, die politische Kommunikation Doha und humanitäre sowie diplomatische Beiträge der Türkei zugeordnet ist, würde ein aggressiver Wettbewerb um Sichtbarkeit die Kooperationslogik gefährden. Daher priorisiert Saudi-Arabien koordinierte und effiziente Zusammenarbeit über kurzfristige mediale Präsenz.

Timing ist der Schlüssel der Strategie. Die Sichtbarkeit der saudischen Rolle wird steigen, sobald der Waffenstillstand stabilisiert ist, Übergangssicherheiten und Grenzmanagementinstitutionen implementiert sind und Meilensteine des Wiederaufbau- und Staatsbildungsplans sichtbar werden. Ab diesem Punkt wird die Normalisierungspolitik zu einem zentralen Bestandteil des umfassenden Pakets. Saudi-Arabiens finanzielle Kapazität und diplomatische Einflussnahme bündeln sich, um den normativen Rahmen der Wiederaufbauprogramme zu definieren. Zusammen mit der Türkei kann es dann auf Grundlage praktischer Erfahrung und humanitärer Kapazitäten die Umsetzung beschleunigen.

Praktisch übernimmt Saudi-Arabien damit keine klassische Vermittlerrolle, sondern eine ordnungsschaffende Sponsorenfunktion. Fondsarchitekturen zur finanziellen Nachhaltigkeit, Anreizsysteme zur Mobilisierung privaten Kapitals und eine diplomatische Sprache, die internationale Legitimität stärkt, bilden den Schwerpunkt Riad’s. Die ergänzende Kapazität und Einflussmöglichkeiten der Türkei erleichtern die Umsetzung dieser Architektur vor Ort.

Schlussfolgernd bedeutet die Frage, warum Saudi-Arabien am Tisch fehlt, nicht eine ontologische Abwesenheit, sondern eine methodische Platzwahl. Saudi-Arabien überlässt die sichtbaren Risiken von Vermittlung und Waffenstillstand Ägypten, Katar, der Türkei und den USA, während es Einfluss über die politische Architektur eines dauerhaften Waffenstillstands und die finanzielle sowie institutionelle Struktur des Wiederaufbaus ausübt. Dieser Ansatz ist kein Rückzug, sondern ein Prozess strategischer Geduld und selektiver Sichtbarkeit. Riyads Schweigen zeigt einerseits, dass es am Tisch nicht als Gründungsakteur agiert, andererseits signalisiert es, dass es nach der ersten Phase bereit ist, zu einem der prominentesten Akteure zu werden.