Übergang zu einem Mehrschichtigen Strategischen Partnerschaftsmodell in den USA–Saudi-Arabien-Beziehungen

Die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien wurden seit dem Zweiten Weltkrieg in der Literatur der internationalen Beziehungen meist mit einer einzigen Formel zusammengefasst: „Öl gegen Sicherheit“. Diese Formel stand für ein Verhältnis gegenseitiger Abhängigkeit, in dem Saudi-Arabien stabile und umfangreiche Öllieferungen für die globalen Energiemärkte bereitstellte, während die USA im Gegenzug die Sicherheit des saudischen Regimes und den Schutz der Energiewege im Golf zu einer zentralen Priorität machten. Das Treffen zwischen Roosevelt und König Abd al-Aziz 1945 auf der USS Quincy gilt als symbolischer Gründungsmoment dieses Modells, während die Krisen des Kalten Krieges und des Golfkriegs dieses Rahmenwerk weiter festigten.

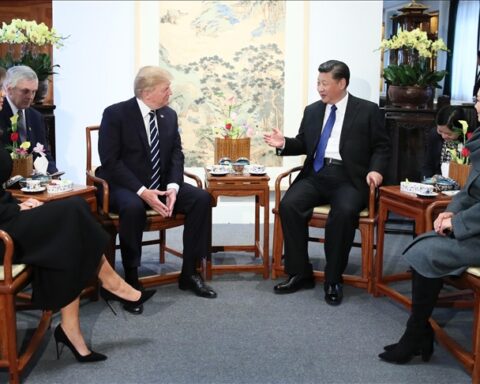

In den letzten Jahren jedoch machten sowohl die Veränderungen in der globalen Energiegeopolitik, als auch die Neuskalierung der saudischen Wirtschafts- und Außenpolitik sowie die neuen strategischen Prioritäten der USA im Kontext des Großmachtwettbewerbs dieses Grundmodell zunehmend unzureichend. Der jüngste Washington-Besuch von Kronprinz Mohammed bin Salman und die dabei hervorgehobenen Themen – Verteidigung, Investitionen und Technologie – können genau als ein symbolischer Wendepunkt dieser Transformation gelesen werden. Es geht nun nicht mehr um „Öl gegen Sicherheit“, sondern um ein neues strategisches Partnerschaftsmodell, das vielschichtig ist und in dem verschiedene Politikfelder ineinandergreifen.

Vor diesem Hintergrund wäre es analytisch begrenzend, den Besuch ausschließlich durch das Prisma der F-35-Verhandlungen, des Panzerverkaufs oder bestimmter Investitionspakete zu betrachten. Treffender ist es, ihn als eine Neurahmung der „Post-Quincy-Ära“ zu interpretieren und Energiesicherheit, Verteidigungsmodernisierung, geoökonomische Konkurrenz und regionale Machtbalancen als miteinander verflochtene Bestandteile eines größeren Ganzen zu analysieren. So betrachtet ergibt sich ein Bild, das nicht das Ende des „Öl-gegen-Sicherheit“-Modells zeigt, sondern dessen inhaltliche Neudefinition.

Historischer Hintergrund und strukturelle Wandlungsdynamiken

Um das klassische Modell zu verstehen, ist ein kurzer Blick auf den historischen Kontext notwendig. Während des Kalten Krieges betrachteten die USA Saudi-Arabien als einen Schlüsselpartner sowohl zur Eindämmung sowjetischen Einflusses als auch zur Sicherung der Energieversorgung des Westens. Die Ölkrise von 1973 machte die zentrale Rolle Saudi-Arabiens bei Preis- und Angebotssteuerung auf dramatische Weise sichtbar. Die iranische Revolution von 1979 und die daraus entstehende regionale Instabilität rückten den Schutz des saudischen Regimes aus US-Sicht noch stärker in den Vordergrund. Der Golfkrieg 1990–91 und die groß angelegte Stationierung US-geführter Koalitionstruppen auf saudischem Boden zeigten, wie weit die sicherheitspolitische Dimension gehen konnte. In diesen Jahrzehnten wurde die Beziehung sowohl in Riad als auch in Washington im Wesentlichen wie folgt kodiert: Solange Saudi-Arabien Produktion und Preisstabilität gewährleistete, garantierten die USA die Sicherheit des Königreichs und die Sicherheit der Energiewege im Golf.

Die erste große strukturelle Dynamik, die dieses Rahmenwerk erodieren ließ, war der Wandel im amerikanischen Energieprofil. Durch technologische Fortschritte in der Schieferöl- und Gasproduktion verringerte die USA seit Ende der 2000er-Jahre schrittweise ihre Abhängigkeit von ausländischem Öl. Obwohl dies die Importe aus dem Nahen Osten nicht vollständig überflüssig machte, reduzierte es den Grad, in dem Golföl als wirtschaftlich „lebensnotwendig“ für die USA betrachtet wurde. Damit wurde die direkte Verbindung zwischen „Zugang zu saudischem Öl“ und „innerer Energiesicherheit der USA“ spürbar schwächer. Energiesicherheit bleibt zwar wichtig, doch gewinnen alternative Lieferanten, diversifizierte Marktmechanismen und regionale Allianzen zunehmend an Gewicht.

Die zweite strukturelle Dynamik ist die innenpolitische und wirtschaftliche Transformation Saudi-Arabiens selbst. Das im Rahmen von Vision 2030 umgesetzte Reformprogramm zielt darauf ab, das klassische Rentierstaatsmodell – also ein auf Öleinnahmen basierendes Verteilungssystem – zu überwinden. In Bereichen wie Tourismus, Unterhaltung, Hochtechnologie und heimische Rüstungsindustrie sollen neue Wirtschaftssektoren aufgebaut werden. Riad möchte sich in der internationalen Arena nicht mehr allein als Ölexporteur, sondern als globaler Kapitalexporteur, Finanzierer großer Infrastrukturprojekte und Technologiepartner positionieren. Entsprechend verschiebt sich auch die Außenpolitik von einem rein energiezentrierten auf ein stärker geoökonomisches und multidimensionales Fundament.

In der Zusammenschau dieser beiden strukturellen Faktoren wird deutlich, dass die Erklärungskraft der Formel „Öl gegen Sicherheit“ geschwunden ist. Die USA sind nicht mehr im gleichen Maße auf saudisches Öl angewiesen, und Saudi-Arabien möchte sein Selbstverständnis nicht länger ausschließlich über Öl definieren. Hinzu kommen Themen wie der regionale Einfluss Irans, die Dynamik der Normalisierung mit Israel, der Verlauf der Beziehungen zu China und Russland sowie Sicherheitsprobleme rund um das Rote Meer und Jemen. All diese Faktoren betten die bilateralen Beziehungen in einen wesentlich komplexeren Kontext ein. Kurz gesagt: Der strategische Wert, den beide Seiten einander beimessen, lässt sich längst nicht mehr auf eine einzige Variable reduzieren.

Der Jüngste Washington-Besuch und die Neurahmung des Modells

Der Washington-Besuch des Kronprinzen kann als eine Plattform betrachtet werden, auf der sich dieser Transformationsprozess konkretisiert. Die im Rahmen des Besuchs hervortretenden Themen enthalten zwar Elemente, die Kontinuität mit dem klassischen Modell aufweisen, zugleich aber auch bedeutsame Neuerungen in Bezug auf die Natur der bilateralen Beziehungen.

Zunächst ist die sicherheitspolitische Dimension hervorzuheben. Die Einstufung Saudi-Arabiens als „wichtigster Nicht-NATO-Verbündeter“ bedeutet, dass das Land – ohne NATO-Mitglied zu sein – in eine Kategorie aufgenommen wird, die eine engere Integration in die Strukturen des Bündnisses ermöglicht. Dieser Status bringt nicht nur praktische Vorteile wie Priorität und Erleichterungen bei Waffenverkäufen sowie die Teilnahme an gemeinsamen Übungen und Projekten, sondern trägt auch dazu bei, die sicherheitspolitische Bindung zwischen den beiden Ländern auf eine stärker institutionalisierte und vorhersehbare Grundlage zu stellen – jenseits persönlicher Führungsbeziehungen. In diesem Sinne entwickelt sich die Sicherheitsgarantie von einer „impliziten und personenbezogenen“ hin zu einer stärker institutionellen Form.

Ein zweiter wichtiger Aspekt sind die Rüstungspakete. Die vorgesehenen Beschaffungen von F-35-Kampfflugzeugen und schweren Panzerverbänden mögen auf den ersten Blick wie klassische Waffenabkommen erscheinen. Doch im heutigen Verteidigungsökosystem werden solche Plattformen nicht als einmalige Käufe betrachtet, sondern als langfristige Systeme, die Wartung, Ausbildung, Software, Ersatzteile und Modernisierungen über viele Jahre hinweg einschließen. Damit besteht das Potenzial, dass die saudische Verteidigungsarchitektur über Jahrzehnte hinweg enger an US-Technologie, Logistik und Doktrinentwicklung gebunden wird. Dies geht weit über ein bloßes „Sicherheit kaufen“ hinaus und bedeutet eine tiefgreifende institutionelle und technische Integration.

Drittens definieren die angekündigten Kooperationsrahmen in den Bereichen zivile Kernenergie, künstliche Intelligenz und kritische Mineralien die Energie- und Technologiedimension der Beziehungen neu. Während für die künftige Energiewende nukleare und erneuerbare Quellen sowie Speichertechnologien an Bedeutung gewinnen, gelten kritische Mineralien und künstliche Intelligenz zunehmend als strategische Felder sowohl im wirtschaftlichen Wettbewerb als auch im Bereich der nationalen Sicherheit. Die Zusammenarbeit zwischen den USA und Saudi-Arabien in diesen Bereichen schafft daher neue Formen der wechselseitigen Abhängigkeit und Partnerschaft, die über die „Öllieferung“ hinausgehen. Für Riad bedeutet dies eine Chance zu wirtschaftlicher Diversifizierung und Technologietransfer, für Washington hingegen eine Möglichkeit, seinen Einfluss im Bereich Energiewende und Lieferketten zu erweitern.

Diese neuen Elemente verändern auch die Natur der US-Sicherheitsgarantie. In der Post-Quincy-Erzählung wurde der Sicherheitsschirm oft als automatische und selbstverständliche Zusage präsentiert. Heute jedoch machen die zunehmende Rolle des US-Kongresses, die Kritikpunkte zu Menschenrechten, Jemen, Journalistenmorden sowie der israelisch-palästinensischen Frage jede Waffenlieferung an Saudi-Arabien bedingter und kontroverser. Zudem hat sich das Spektrum der Erwartungen Washingtons erweitert – von Riads Iran-Politik über potenzielle Normalisierungsschritte mit Israel bis hin zu den Grenzen militärisch-technologischer Kooperationen mit China und Russland. Diese Konditionalität bindet den Sicherheitsschirm an ein komplexes Geflecht politischer Anpassungen, das sich längst nicht mehr auf „Ölfluss“ reduzieren lässt.

All diese Entwicklungen führen auch zu einem Wandel der Sprache und Terminologie der Partnerschaft. Anstatt klassischer Begriffe wie „Bündnis“, „Block“ oder „gemeinsame Verteidigung“ sprechen beide Seiten zunehmend von „strategischer Partnerschaft“, „geoökonomischer Zusammenarbeit“ oder einer „gemeinsamen Vision für die Energiewende“. Diese Begrifflichkeiten verweisen auf einen Rahmen, in dem Verteidigung, Energie, Investitionen und Technologie als untrennbare Bestandteile eines Gesamtgebildes behandelt werden – ein Rahmen, in dem Sicherheit mit Wirtschaft und Technologie eng verflochten ist. Somit wird das Modell „Öl gegen Sicherheit“ sowohl inhaltlich als auch sprachlich durch eine komplexere Architektur gegenseitiger Abhängigkeiten ersetzt.

Zusammenfassung

Der Washington-Besuch des Kronprinzen zeigt, dass die Ära des Modells „Öl gegen Sicherheit“ in den USA–Saudi-Arabien-Beziehungen nicht mit einem vollständigen Bruch geendet hat, sondern dass diese Formel an neue Bedingungen angepasst und transformiert wurde. Öl bleibt zwar weiterhin eine wichtige Variable, steht jedoch nicht mehr allein im Zentrum der Beziehungen. Bereiche wie Verteidigungsmodernisierung, wirtschaftliche Diversifizierung, Hochtechnologie und der Aufbau einer regionalen Ordnung sind inzwischen mindestens ebenso bestimmende Bestandteile dieser Partnerschaft wie das Öl selbst. Daher erscheint der Begriff einer „vielschichtigen strategischen Partnerschaft“ geeigneter und analytisch funktionaler, um das aktuelle Bild zu erklären, als die traditionelle Formel „Öl gegen Sicherheit“.