Einerseits erleben wir die Sakralisierung des Konsums, andererseits die Transformation des Heiligen in Konsum – also die Entleerung religiöser Werte und Symbole, die dann im Rahmen der Konsumlogik neu angeboten werden. Nach unseren Wünschen und Begierden geraten auch die Werte und Ideale, die den Kern unserer Identität bilden, ja sogar das spirituelle Feld – der sicherste Hafen des Menschen – zunehmend in die Nähe des Konsums. Dieses Spannungsfeld ist schwer auszuhalten, schmerzlich, verletzend, und doch müssen wir unser Leben darin weiterführen… Jede Epoche hat einen geistigen Hauptstrom, ein „Episteme“, in dem wir nach Antworten suchen – also einen „Zeitgeist“. Die Prüfung, zu der uns diese Epoche zwingt, die auf eine ganz andere Funktionsweise des Kapitalismus trifft, ist genau dies… Als Kinder einer Zeit, die außerhalb unserer Kontrolle fließt, uns aber dennoch einschließt, verbringen wir unser Leben in dieser äußerst schwierigen Prüfung. Die drängendsten Fragen kommen von der Technologie, insbesondere der Informationstechnologie, von den Medien, besonders den sozialen Medien, und von einem Konsum, der grenzenlos angestachelt und gefördert wird – und der sogar das Religiöse in die Gestalt von Shopping und Tourismus kleidet, damit wir es so verinnerlichen. All das wirkt erdrückend.

Jede Epoche hat ihre geistige Verfasstheit und entsprechend ihre Prüfungsfragen. Auch die Menschen vergangener Zeiten wurden anderen, nicht minder schwierigen Prüfungen unterzogen. Natürlich können wir klagen, dass unsere Prüfung die schwerste sei, doch das Recht, zu sagen: „Die Prüfungen früherer Zeiten waren leichter, ach hätten wir nur damals gelebt“, haben wir nicht. Wir müssen uns hinsetzen, lernen und darüber nachdenken, wie wir unsere Prüfung mit Würde bestehen. Jede Epoche bringt Prüfungen mit sich, doch parallel dazu gibt es für uns Menschen – als Wesen mit Willen und Verantwortung – auch Möglichkeiten und geistige Potenziale. Diese können wir als „Kritik und Selbstkritik“ bezeichnen. Durch Kritik und Selbstkritik besitzen wir die Kraft, ständig zu reflektieren, was wir erleben und was wir tun können. Deshalb müssen wir, wie wir immer sagen, „die Peitsche der Kritik und Selbstkritik bei uns tragen, das Pferd der Zeit danach antreiben oder zügeln“. Unser begrenzter Wille, unser Menschsein, verpflichtet uns dazu, die Form der Prüfung unserer Zeit zu verstehen und entsprechend zu handeln. Wenn wir uns darauf verständigen, können wir unser Nachdenken über die Veränderungen im Bereich der spirituellen Werte in der Konsumgesellschaft fortsetzen.

Handel ist gut, wenn man weiß, was man kauft und was man gibt.

Das Phänomen des Konsums hat sich in alle Bereiche des modernen Lebens eingeschrieben. Das ist eines der wesentlichen Merkmale, das die Moderne von früheren Gesellschaften unterscheidet. Definieren wir Konsum als ein Phänomen, das den Erwerb und Gebrauch von Waren sowie die dabei entstehenden Wertesysteme umfasst, können wir die Gesellschaft, in der wir leben, besser verstehen. Schon Anthropologen, Kulturforscher und viele Denker betrachten Konsum als ein Phänomen, das auf dem Gebrauch von Status, Hierarchien, Symbolen und Zeichen beruht.

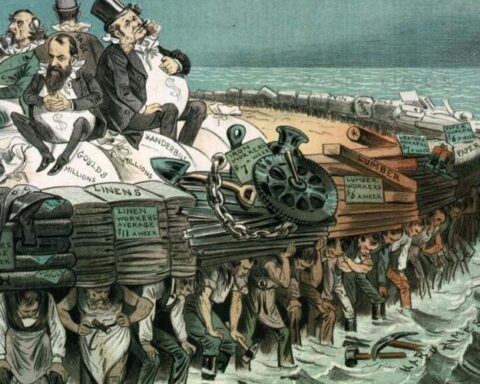

In der Konsumgesellschaft legt sich die Kommodifizierung wie ein Gespenst über alles und bindet viele Dienstleistungen, Gefühle, Dinge und Beziehungen, die eigentlich keinem materiellen Wert entsprechen, an die Marktbedingungen. Das spiegelt sich auch in der Kultur wider: Kulturelle Werte, Produkte und Bedürfnisse werden fast vollständig durch Marktmechanismen geprägt. Damit nicht genug: Konsumgüter bestimmen selbstverständlich auch die Identitätsbildung und das Selbstverständnis. Waren bieten gleichsam „Selbst-Projekte“ an, verleihen kulturellen und gesellschaftlichen Wert und erhalten diesen wiederum zurück. Um die konstruierte Identität und Persönlichkeit zur Schau zu stellen, greift man erneut auf Waren zurück. So wird die Konsumgesellschaft zugleich zur Gesellschaft der Inszenierung und der Darstellung. Wir müssen uns dabei ohne Umschweife die horizonterweiternden Beiträge von Karl Marx und anderen Kritikern des Kapitalismus und des Alltagslebens in Erinnerung rufen.

Der Begriff „Lebensstil“ wandelte sich seit den 1960er-Jahren innerhalb der Konsumkultur zu einem Ausdruck für Individualität, Selbstdarstellung und Stilbewusstsein. Die Moderne, die vor über einem Jahrhundert begann, löste die traditionelle Struktur Stück für Stück weiter auf. Während der Einzelne seine traditionelle Identität und Zugehörigkeit verlor, griff er – halb verführt, halb gezwungen – nach den Möglichkeiten, die ihm die Zunahme von Waren auf dem kapitalistischen Markt bot, und begann, sich eine neue Identität anzueignen. In diesem Prozess der Identitätsbildung entstand eine bislang nie dagewesene, eigentümliche Beziehung zwischen Leben, Individualität und Konsumhandlungen. Der Ort, an dem ein Mensch lebt und Zeit verbringt, die Verkehrsmittel, die er nutzt, die Art, wie er seinen Körper trägt, Kleidung, Sprache, Arbeit, Freizeitgestaltung, Essen und Trinken, Vorlieben und Ausdrucksformen – all das wurde zu Zeichen seiner Individualität und Identität.

In der heutigen Welt, die von globalen Konsummustern gesteuert wird, bleibt auch das religiöse Leben von alldem nicht unberührt. Es verschmilzt zunehmend mit anderen globalen Lebensformen, verändert sich, erodiert stellenweise, bleibt aber als Subkultur bestehen. Wir wissen jedoch, dass gerade der Islam mit seinen Werten oft im Widerspruch zur Sinnwelt der Konsumgesellschaft steht. Daraus erwächst zwangsläufig ein Spannungs- und Konfliktfeld. Vor allem die inhaltliche Eigenart des Islams – die Gläubige beständig zum Nachdenken einlädt, sie zu Kritik und Selbstkritik zwingt und sich zugleich einer bloßen Subkultur schwerlich unterordnen lässt – macht in einem von Konsumcodes geprägten gesellschaftlichen Kontext gewisse Spannungen unvermeidlich.

Fazit: Religiöse Werte und Konsumwerte leben trotz all ihrer Unterschiede innerhalb derselben Gesellschaft und müssen miteinander auskommen. Unvermeidlich aber wird einerseits der Konsum fast sakralisiert, andererseits das Heilige selbst in Konsum verwandelt. Wiederholen wir: Mit „Sakralisierung des Konsums“ ist gemeint, dass Konsumhandlungen und -mittel mit überhöhter Bedeutung versehen und in einem fast magischen Ambiente präsentiert werden. Mit „Verwandlung des Heiligen in Konsum“ wiederum ist gemeint, dass religiöse Werte und Symbole entleert und im Rahmen der Konsumlogik erneut angeboten werden.

Ja, heutzutage breiten sich einerseits religiöses Erwachen und religiöse Symbole aus, andererseits entsteht eine Situation, die manche als „Verbürgerlichung des Religiösen“ bezeichnen. Am Schnittpunkt dieser beiden Entwicklungen öffnet sich das Phänomen der sogenannten „islamischen Mode“ den Massen. Zweifellos lädt sie die islamische Bourgeoisie im Rahmen ihrer eigenen Vorstellungen religiöser Legitimität zu neuen Konsumerlebnissen und Aufregungen ein… Im Leben und in der Gedankenwelt eines gläubigen Menschen, der in einer Konsumgesellschaft lebt, treten die Gegensätze zwischen beiden Bereichen nicht so einfach auf, wie man vielleicht annimmt, sondern zeigen sich in einer äußerst verflochtenen Beziehung. Religiöse Menschen, die versuchen, sich über ihre Gottesdienerschaft zu definieren, konkurrieren gleichzeitig – bewusst oder unbewusst – darum, die Zeichenwerte von Marken zu erwerben… Leider lassen sich ähnliche Bilder auch bei den Entwicklungen und neuen Formen im Rahmen der Hajj- und Umra-Praxis beobachten; selbst hier tritt die Spiegelung von Kommodifizierung und konsumgesellschaftlichen Gewohnheiten auf religiöse Werte zutage…

Bis hierhin verdanke ich den Gedankengang und die Struktur meiner Ausführungen in hohem Maße dem geschätzten Mücahid Pişkin. Sein in der Zeitschrift İnsan ve Toplum veröffentlichter Artikel mit dem Titel „Religion und religiöse Werte in der Konsumgesellschaft: Der Fall des Luxus-Hajj und der Luxus-Umra“ bietet uns allen eine außerordentliche Perspektive. Die Studie von Mücahid Hoca ist insofern bedeutsam, als sie ein Beispiel dafür liefert, wie ein Thema, das wir in den Medien bedenkenlos und schroff zu konsumieren glauben, in der Wissenschaft auf hohem Niveau behandelt werden kann. Die Lösung wird ohnehin nicht aus den Streitigkeiten und Auseinandersetzungen medial geprägter Denkweisen hervorgehen, sondern – wenn wir ihren Wert erkennen und sie nicht vergeuden – aus genau solchen Bemühungen. Meine Hoffnung richtet sich daher auf die jungen Akademikerinnen und Akademiker, die uns sowohl in unserer heutigen Prüfung unterstützen als auch einer Welt in spiritueller Krise Orientierung bieten können. Ihre qualifizierten Arbeiten könnten uns große Chancen eröffnen, unsere Möglichkeiten und Potenziale zur Kritik und Selbstkritik wieder zu aktivieren.