Immer wenn in der Türkei im Mainstream-Medienumfeld jemand mit Philosophie in Verbindung gebracht wird, heißt es meist, das einzige Hindernis für das Philosophieren seien die religiösen Überzeugungen und Traditionen der Gesellschaft. Solange man sich davon nicht befreie, könne man „nicht frei“ denken und somit auch keine Philosophie betreiben. Ganz gleich, in welchem Kontext oder von welchem Ausgangspunkt ihre Reden beginnen, enden sie stets in derselben Erzählung. Da schon im Übergang vom Osmanischen Reich zur Republik das Modernisierungsprojekt über den Gegensatz zu Religion und Tradition definiert wurde, finden solche Kritiken in der Öffentlichkeit einen vertrauten und legitimen Platz. Selbst diejenigen, die Religion nicht verächtlich machen, sondern sie „rein rational“ kritisieren, nehmen oft nicht wahr, dass sie dies innerhalb einer kapitalistischen Welt tun. Denn das kapitalistische System nutzt Religions- und Traditionskritik als „Legitimitätsschleier“, um seine Hegemonie zu stärken. Auf diese Weise werden die eigentlichen Machtverhältnisse, die ökonomischen Strukturen und die kulturellen Produktionsweisen unsichtbar gemacht. In Medien und Wissenschaft, die – wie auch Bildung und Kulturindustrie – zu den kulturellen Hegemonieinstrumenten des Kapitalismus gehören, wird die eigentliche kritische Kapazität der Philosophie abgestumpft. Daher verwandeln sich Religions- und Traditionskritiken, solange sie die Funktionsweise des Kapitalismus nicht berühren, in eine Form der Opposition, die das System als „braves Kind“ duldet.

Natürlich kann es in den Glaubensformen und Traditionen einer Gesellschaft reale Probleme geben. Gewiss. Diese zu benennen und zu kritisieren ist selbstverständlich möglich. Doch das Thema darauf zu beschränken und das eigentliche Problem zu übersehen, halte ich für ein Zeichen von Blindheit und Konformismus. Denn sich mit den Glaubensformen und Traditionen der Gesellschaft auseinanderzusetzen, sie zu „schlagen“ oder zu verachten, ist leicht – schwer hingegen ist es, sich mit der kapitalistischen Ordnung auseinanderzusetzen, die längst zu einer hegemonialen Macht geworden und bis ins Mark vorgedrungen ist. Deshalb wählen viele derjenigen, die in den Medien als Philosophen vorgestellt werden, den einfacheren Weg. Ihre Rhetorik mag schön, ihre Eloquenz beeindruckend und ihre Worte auf hohem philosophischem Niveau sein. Doch in dem Moment, in dem sie das eigentliche Problem ignorieren, verlieren ihre schönen Reden ihren Halt. Dass die als „Philosophen“ präsentierten Figuren die eigentliche Frage beharrlich nicht sehen wollen, ist daher nicht nur eine individuelle Entscheidung, sondern auch das Ergebnis eines hegemonialen Diskursfilters. So eindrucksvoll ihre Rhetorik, ihr begrifflicher Reichtum und ihre philosophischen Bezüge auch sein mögen – eine philosophische Kritik, die den Kapitalismus nicht berührt, läuft, ähnlich wie Adornos Begriff der „Kulturindustrie“, Gefahr, zu einem schmückenden Accessoire des Systems zu werden. Deshalb gilt: Erst wenn diese „Philosophen“ (Namen sind überflüssig, sie kennen sich selbst, und wir kennen sie auch) das kapitalistische System selbst ins Visier nehmen, kann man sagen, dass sie begonnen haben, wirklich „zu denken“. Die eigentliche Frage lautet also: Kann man in einer kapitalistischen Welt Philosophie betreiben?

Für mich ist die Frage „Kann man in einer kapitalistischen Welt Philosophie betreiben?“ allerdings nicht nur ein abstraktes intellektuelles Interesse, sondern steht im Zentrum einer beruflichen, gesellschaftlichen und persönlichen Auseinandersetzung. Als Philosophie-Dozent fühle ich mich gezwungen, diese Frage zu stellen, um die Gründe für die Blockaden zu verstehen, auf die ich stoße, wenn ich versuche, meinen Studierenden meine Anliegen zu vermitteln. Die Spannung zwischen der langsamen, tiefgehenden und kritischen Natur der Philosophie und dem schnellen, oberflächlichen und effizienzorientierten Ethos der kapitalistischen Welt macht sich im Hintergrund der Kommunikationsschwierigkeiten im Unterricht bemerkbar.

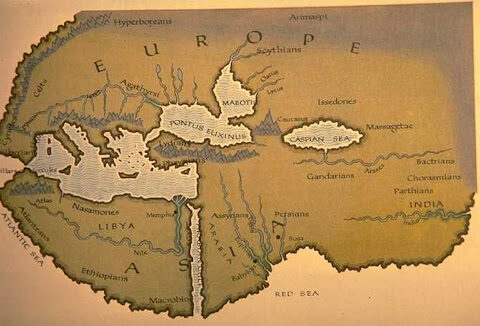

Diese Frage betrifft mich auch als Mitglied der Universität. Die moderne Universität entstand im Prozess der institutionellen Differenzierung der Wissenschaften; Natur- und Sozialwissenschaften spezialisierten sich zunehmend in ihren eigenen Bereichen, während die Philosophie ihre zentrale Stellung verlor. Interessanterweise fällt diese Differenzierung historisch in dieselbe Epoche wie der Aufstieg des kapitalistischen Systems. Seit dem 19. Jahrhundert wurden Produktionsverhältnisse und Formen wissenschaftlicher Wissensproduktion so neu organisiert, dass sie mit der Marktlogik übereinstimmen. Dadurch wurde die Philosophie, da sie keinen „direkten Nutzen“ hervorbringt, sowohl innerhalb der Universität als auch im öffentlichen Raum zunehmend marginalisiert.

Darüber hinaus bedeutet es in meiner Gesellschaft eine besondere Herausforderung, eine philosophische Haltung einzunehmen, da der Kapitalismus tief verwurzelt ist. Der kapitalistische Ethos ist nicht nur ein ökonomisches System, sondern wirkt als kulturelle Hegemonie, die Denkweisen, Werte und Kommunikationskanäle prägt. Unter diesen Bedingungen heißt es, philosophische Anliegen zu artikulieren, nicht nur mit begrifflichen Hindernissen, sondern auch mit gesellschaftlicher Wahrnehmung, Marktsprache und Beschleunigungskultur zu ringen. Nicht nur meine Gesellschaft, sondern die gesamte Welt steht unter der Vorherrschaft des Kapitalismus. Selbst die angeblich gegensätzlichen Pole wie die USA und China haben als gemeinsame Grundlage den Kapitalismus. Diese Schwierigkeiten zeigen, dass das Umfeld, in dem Philosophie betrieben wird, direkt auf die Art und Weise und den Grund des Philosophierens einwirkt. Kurz gesagt: Es ist von großer Bedeutung, in welcher Welt man Philosophie betreibt.

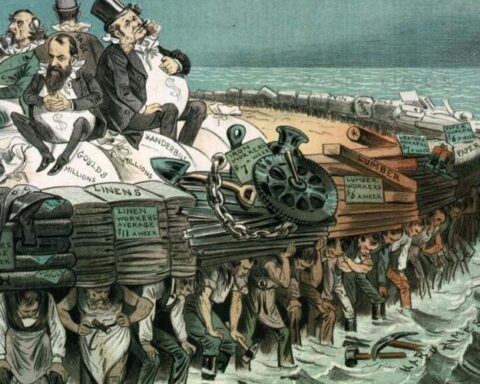

Die Möglichkeit, Philosophie zu betreiben, hängt nicht nur von der dem menschlichen Geist angeborenen Denkfähigkeit ab, sondern ebenso von dem gesellschaftlichen, kulturellen und historischen Milieu, das diese Fähigkeit nährt. Das Entstehen der Philosophie im antiken Griechenland lässt sich nicht allein durch das individuelle Genie eines Sokrates, Platon oder Aristoteles erklären; vielmehr machten die politische Struktur der Polis, das Verständnis von Bürgerschaft, Handelsbeziehungen, die institutionalisierte Form der Muße (scholé) und eine ausgeprägte Streit- und Diskussionskultur diesen Boden möglich. Jeder Philosoph denkt nicht nur als einzelnes Subjekt mit seinem Verstand, sondern auch als Mitglied seiner Gesellschaft. Deshalb können selbst die härtesten Kritiken als Reaktionen auf die bestehenden kulturellen und moralischen Codes verstanden werden. Der Philosoph ist gezwungen, auch in seiner Opposition die Sprache jener gesellschaftlichen Werte zu sprechen, gegen die er sich wendet. Vor diesem Hintergrund stellt sich die eigentliche Frage: Wie ist es heute, in einer Welt, die vom globalisierten und in seiner neoliberalen Form intensivierten kapitalistischen Ethos beherrscht wird, noch möglich, Philosophie zu betreiben? Denn der Kapitalismus transformiert nicht nur ökonomische Beziehungen, sondern auch das Zeitverständnis, die Aufmerksamkeitsformen, die sozialen Werte und sogar die Selbstauffassung des Individuums. Man könnte die Frage also auch so formulieren: Wie prägt das kapitalistische Ethos sowohl die Denkformen der Philosophie als auch ihre öffentliche Wirkung – und kann Philosophie unter diesen Bedingungen noch ihre befreiende und kritische Funktion erfüllen? Kann man in einer Welt, in der Menschen einerseits zum Konsumobjekt geworden sind, andererseits mit existenziellen Nöten kämpfen, überhaupt noch von wirklichem Denken und Philosophieren sprechen? In einer Welt, in der Konzerne und Holdings so dominant sind, die Welt der Werbung und des Images allgegenwärtig ist und das Geld als einzig gültige Währung gilt – können Menschen dort überhaupt ernsthaft über Moral, Politik, Religion, Ästhetik und Recht nachdenken?

In der Vergangenheit setzte Religion oder Tradition der Philosophie äußere Grenzen: „Darüber darfst du nicht nachdenken.“ Die kapitalistische Ordnung hingegen schließt die Philosophie nicht aus, sondern integriert sie, indem sie sie heimlich absorbiert und transformiert. Sie erlaubt das Philosophieren – zähmt es aber entweder nach den Regeln des Marktes oder verbannt es in die technischen Diskussionen der Universitätsseminare. Tatsächlich gibt es heute weltweit unzählige Philosophieinstitute. Die eigentliche Gefahr liegt daher nicht in einem Verbot der Philosophie, sondern in der Ausbreitung einer scheinbaren Philosophie, die in die Sprache des Marktes übersetzt worden ist. Während man in der Vergangenheit die Rivalen der Philosophie in Theologie und Tradition sah, ist es heute die kapitalistische Ordnung, die die stärkste hegemoniale Struktur gegen die Philosophie darstellt. Innerhalb dieser Hegemonie wird „sichere“ und „ungefährliche“ Philosophie betrieben. Ihr neuer Gegner wirkt nicht mehr durch direkte Verbote, sondern durch subtilere Methoden: indem er das Denken kommerzialisiert und funktionslos macht. Eben deshalb ist er weit gefährlicher und heimtückischer.

Justin Evans stellt in seinem Aufsatz Philosophy and Study of Capitalism (2022) fest, dass Soziologen, Ökonomen, Anthropologen und Literaturkritiker zahlreiche Forschungen über den Kapitalismus betrieben haben – die Philosophie jedoch in diesem Feld am wenigsten präsent ist. Warum konnte der Kapitalismus nicht zu einem Grundproblem der Philosophie werden? Schon dieser Mangel allein reicht aus, um der Philosophie Schuld, Scham und Versagen vorzuhalten. Dass sie den Kapitalismus nicht als philosophisches Problem begreift, ist in Wahrheit ein philosophischer Selbstmordversuch.

Auch Ali Sait Sadıkoğlu weist in seinem kürzlich erschienenen Buch Das Ende des Denkens – Der Tod der Philosophie 1 (İnsan Verlag, 2025) mit Schärfe und Präzision nach, dass der Kapitalismus einer der Hauptverantwortlichen für den Tod der Philosophie ist. Nach Sadıkoğlu ist der Mensch heute nur noch durch Ego und Körper bestimmt, geformt durch ökonomischen Individualismus, Triebe und Interessen. Die liberale kapitalistische Ordnung hat den Körper in eine Leistungsmaschine verwandelt, den Menschen vom Transzendenten abgeschnitten und auf ein bloßes Objekt der instrumentellen Vernunft reduziert – und damit die Philosophie ihres Daseinsgrundes beraubt. In diesem Kontext ist Religion in den innerlichen ästhetischen Bereich des individuellen Gewissens gedrängt, der Glaube zu einer spekulativen Wahl geworden. Die Ökonomie wiederum instrumentalisiert das Heilige vollständig, indem sie es an Leistung und Produktivität bindet. Das Heilige ist so auf eine rein symbolische Nostalgie reduziert. Der Mensch, der zusammen mit der Religion auch das Transzendente verloren hat, ist zu einem rein körperlich existierenden, seelenlosen, säkularen Tier geworden. Die Demokratie ist zu einem Instrument der Kapitalherrschaft degeneriert, repräsentative Systeme sind funktionslos geworden. Alle politischen Strukturen im liberalen System tragen totalitäre Züge. Selbst der Kommunismus konnte diesen materialistischen Prozess nicht verändern (denn eine Form des Materialismus hebt die andere nicht auf, sondern verstärkt sie; genau das war Marx’ und der Marxismus’ Leistung). Am Ende sind Welt, Natur und Mensch instrumentalisiert, die totale Logik des Kapitalismus hat alles durchdrungen. Das vom Kapital geprägte Individuum ist kein Subjekt mehr, das universelle ethische Prinzipien tragen könnte. (S. 13–20)

In den letzten zwei Jahrhunderten hat die „Philosophiegeschichte“ die eigenständigen Versuche des Philosophierens deutlich überholt. (Über 70 % der philosophischen Arbeiten betreffen die Geschichte der Philosophie.) Der Hauptgrund dafür liegt darin, dass in der kapitalistischen akademischen Ordnung sichere, kanonkonforme, zitierfähige und messbare Forschung gefördert wird – während riskante, radikale und systembildende originäre Philosophie institutionell als „abenteuerlich“, „gefährlich“ oder „utopisch“ gilt. Versteht man Philosophie jedoch nicht nur als theoretisches Wissen, sondern – wie Pierre Hadot es für die Antike beschrieben hat – als Lebensform, dann wird das Philosophieren in einer kapitalistischen Welt zu einer genuin gegenkulturellen Praxis, ja zu einem Akt des Widerstands. Philosophie muss eine alternative Lebensvorstellung zu den Werten der Effizienz, Konkurrenz und Konsum vorschlagen. Doch wird sie innerhalb des Systems dafür meist als „marginal“ oder „unproduktiv“ etikettiert. Deshalb bedeutet Philosophieren in einer kapitalistischen Welt nicht nur Denken, sondern zugleich Widerstand.

Martin Heidegger kritisiert die kapitalistische Struktur, die die technische Vernunft verherrlicht, mit dem Begriff des Gestell (Gestellungsrahmen). Nach Heidegger betrachtet die moderne Technik das Sein nur als berechenbare und nutzbare Ressource. Innerhalb dieses „berechnenden Denkens“ wird es zunehmend unmöglich, dass die Philosophie die Frage nach dem Sein stellt. Heideggers vorgeschlagenes besinnliches Denken ist ein Vorschlag für Entschleunigung, Innehalten und die Wiederverbindung mit Sein/Existenz gegenüber der Geschwindigkeit des Kapitalismus.

Jean Baudrillard zufolge erzeugt die Konsumgesellschaft eine Ordnung, in der nicht Bedürfnisse, sondern Symbole und Bilder konsumiert werden. In einem solchen Umfeld läuft die Philosophie Gefahr, nicht die Suche nach Wahrheit, sondern die Produktion von Images zu fördern und zu einem „Concept Store“ zu verkommen. Byung-Chul Han betont, dass der neoliberale Kapitalismus den Einzelnen, im Gegensatz zu klassischen Disziplinargesellschaften, zu seinem eigenen tyrannischen Manager macht. In der „Müdigkeitsgesellschaft“ wird das Individuum durch den ständigen Leistungsdruck erschöpft. Philosophie ist hier nicht nur Systemkritik, sondern auch die Praxis der Wiederherstellung der inneren Freiheit des Subjekts. Nach Han besteht das Philosophieren in einer kapitalistischen Welt darin, eine „Ästhetik der Negativität“ gegen den Druck der „Positivität“ zu entwickeln.

Der Kapitalismus hat die Philosophie aus dem organischen Bestandteil des Alltags, der Politik, der Wirtschaft und der Medien entfernt und weitgehend auf akademische Institutionen beschränkt. Denn sobald Philosophie in das System eingreift, beginnt es zu stocken. Sobald Sie das Gelernte hinterfragen, gerät alles ins Stocken. Deshalb werden Universitäten in der kapitalistischen Gesellschaft zunehmend zu „Zentren für zertifiziertes Wissen“. Philosophieabteilungen gelten als marginal, seltsam oder bizarr – als Bereiche technischer Diskussionen, die auf dem Markt keinen direkten Gewinn bringen und von den meisten nicht verstanden werden. Dies unterwirft das kritische Potenzial der Philosophie weitgehend akademischen Artikelformaten, Zitierhäufigkeiten, Projektfinanzierungen und messbaren Ergebnissen. Die Philosophie versucht so, ohne den Kapitalismus zu konfrontieren, seine Fehler zu identifizieren, zu reparieren und im besten Fall zu rehabilitieren.

Im Jurastudium wird Rechtsphilosophie nicht als Bemühen verstanden, den Daseinsgrund des Rechts zu verstehen und es gerecht anzuwenden, sondern als notwendige Pflicht, die möglichst schnell erfüllt werden soll. In den Wirtschaftswissenschaften führt das Aufkommen philosophischer Fragen dazu, dass das System zunehmend ins Stocken gerät. Begriffe wie „Wunsch“ und „Bedürfnis“ lassen sich dann kaum noch präzise definieren. Schlussendlich verengt sich die öffentliche Rolle der Philosophie; Philosophen sprechen nicht mehr auf der Agora, sondern meist in fakultären Fluren in einer „privaten Sprache“ miteinander.

Im Gegensatz zur landläufigen Meinung zerstört der Kapitalismus die Philosophie nicht vollständig; vielmehr integriert er sie kontrolliert in die Logik des Marktes. Philosophische Workshops, „Mindfulness“-Camps, Seminare zur „Unternehmensethik“ zielen häufig mehr auf persönliche Leistungssteigerung als auf kritisches Denken. So verliert die Philosophie ihre Funktion als Widerstandsmedium gegen das System und wird zum Dienstleistungssektor, der das System selbst verschönert. Der Kapitalismus eliminiert die Philosophie nicht, sondern begrenzt sie räumlich (in Universitätsabteilungen) und funktional (durch Marktlogik). Philosophie zu betreiben bedeutet heute oft, aus diesem „institutionellen Gefängnis“ auszubrechen und den öffentlichen Raum neu zu gestalten.

Der Kapitalismus produziert paradoxerweise strukturell egoistische, sozial zersplitterte und politisch schwache Individuen. Egoistisch angesichts von Gewinn und Konsum, sozial gleichgültig gegenüber anderen, politisch ohnmächtig gegenüber bestehenden Strukturen – unter diesen Bedingungen ist echtes Denken unmöglich. Strukturelle Egozentrik unterdrückt die Fähigkeit des Individuums, Wahrheit zu erkennen; soziale Zersplitterung verhindert ethisches Handeln; politische Machtlosigkeit nimmt die Kraft zur Kritik. Übrig bleiben die sogenannten Individuen, die sich hinter philosophischem Jargon und Problemen selbst täuschen. Wie Byung-Chul Han in Die Erschöpfungsgesellschaft betont, hat der neoliberale Kapitalismus das Individuum zu einem „performativen Subjekt, das sich selbst ausbeutet“, gemacht. Dieses Subjekt produziert in seinen Beziehungen zu anderen Wettbewerb und Einsamkeit, was zu Depression und ethischer Blindheit führt.

Philosophie in einer kapitalistischen Welt zu betreiben ist sowohl schwer als auch notwendig. Schwer, weil die Logik des Marktes der langsamen, tiefgründigen, kritischen und freien Natur des Denkens widerspricht. Notwendig, weil die Philosophie einer der wenigen Räume ist, in denen der Mensch seine eigene Denkexistenz gegen die Logik der Geschwindigkeit und Versachlichung bewahren kann – oder es zumindest sein sollte. Andernfalls droht die Philosophie, zu einem Rätselspiel, archäologischen Grabungen, technischen Jargonflüstern, einem Gewürz des kapitalistischen Systems oder zu einer medial unsichtbaren, wirtschaftlich lukrativen Freizeitbeschäftigung zu verkommen.