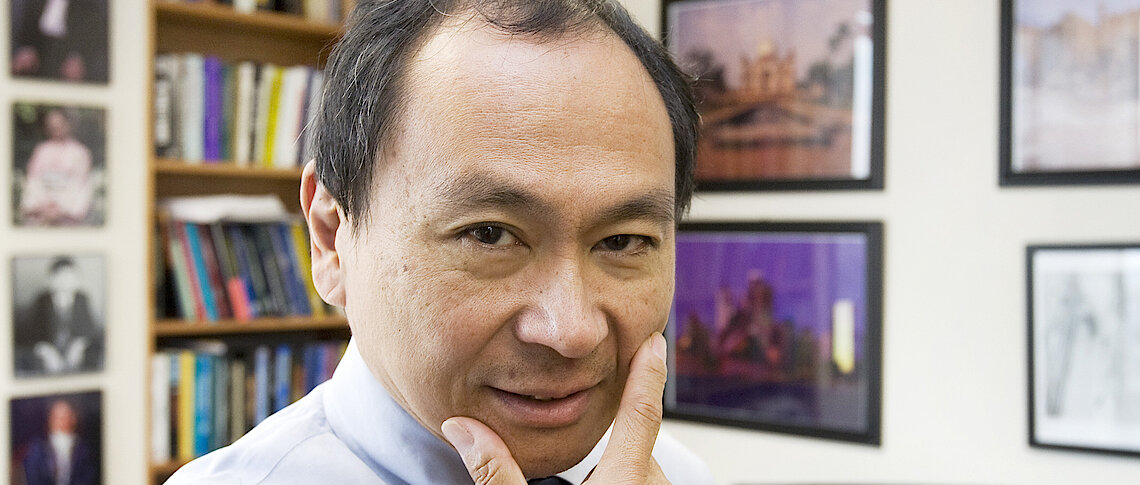

Francis Fukuyama ist in meinem Gedächtnis jemand, der sich eigene, verkürzte und oberflächliche Verbindungen zwischen Philosophie, Wissenschaft, Geschichte und politischem Denken zusammenbastelt, ohne die Bedeutung des Denkens zu verstehen oder ihr gerecht zu werden, und dabei Sätze und Schlussfolgerungen sucht, die ihm Ruhm verschaffen. Kürzlich, als ich wieder einen langen Aufsatz von ihm auf unserer Seite las (https://kritikbakis.com/de/die-menschliche-natur-zurueckholen/), überkam mich dasselbe Gefühl. Als ich sah, dass er scheinbar „Unser posthumanes Zukunft“ behandelt, erinnerte ich mich an das, was ich vor zehn Jahren über dieses schreckliche Buch geschrieben hatte.

Francis Fukuyama, dessen Ansehen heutzutage am Boden liegt und der 1992 die These Das Ende der Geschichte verfasste, veröffentlichte zehn Jahre später ein weiteres Buch, das mit dieser absurden These übereinstimmte, und nannte es Unser posthumanes Zukunft: Die Konsequenzen der Biotechnologischen Revolution. Dieses Buch wurde kurze Zeit später vom ODTÜ Verlag ins Türkische übersetzt. Wir haben es damals in einem Artikel mit dem Titel Nur die Unwissenden reden, das ist das Problem! (Virgül Magazin, Ausgabe September 2004, und Psychiatrie im Leben, Pedam Verlag, 2009) heftig kritisiert. Sehen wir uns an:

Nur die Unwissenden reden

Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass Fukuyama seit seiner These Das Ende der Geschichte zu den entscheidenden Intellektuellen des US-geförderten Machtapparats gehört. Allein dieser Umstand reicht schon, um seinen Aussagen Aufmerksamkeit zu schenken; doch Fukuyamas neues Buch betrifft direkt die gesamte Menschheit und behandelt Themen, bei denen kein Intellektueller gleichgültig bleiben kann.

Fukuyama positioniert sich auf der Seite derjenigen, die dem Konzept der „menschlichen Natur“, das etwa von liberalen Ironisten wie Richard Rorty kritisch betrachtet wird, zustimmen – er glaubt also, dass es so etwas wie eine „menschliche Natur“ gibt. Außerdem argumentiert er, dass die größte Bedrohung der heutigen Biotechnologie die Möglichkeit sei, die menschliche Natur zu verändern und uns somit in eine „posthumane“ historische Ära zu führen. Er behauptet, dass die menschliche Natur politische Regime formt und dass eine Technologie, die das Potenzial hat, uns neu zu formen, neue politische Konsequenzen nach sich ziehen wird.

Heutzutage gibt es Probleme wie genetische Diskriminierung, den Datenschutz genetischer Informationen und zahlreiche Herausforderungen, die durch den Abschluss des Human Genome Projects (HUGO) entstanden sind. Doch in Unser posthumanes Zukunft: Die Konsequenzen der Biotechnologischen Revolution konzentriert sich Fukuyama auf keines dieser Probleme; stattdessen nimmt er die Behauptungen und Thesen der Biotechnologie-Befürworter so hin, als seien sie möglich und sogar bewiesen. Er diskutiert, dass die Biotechnologie einen neuen Menschen geschaffen habe und dass diejenigen, die die Biotechnologie kontrollieren, jederzeit jede gewünschte Lebens- und Menschengestalt erzeugen könnten – und was dann geschehen könnte. Durch diese Herangehensweise betont er, dass die Probleme nicht nur ethisch, sondern auch politisch sind.

Seit der Antike diskutieren Menschen darüber, ob Natur oder Erziehung das menschliche Verhalten stärker beeinflussen. Laut Fukuyama ist aber selbst diese Debatte „historisch“ abgeschlossen. Der Gelehrte glaubt, dass die Zukunft fast unfehlbare empirische Erkenntnisse über die molekularen und neuronalen Wege liefern wird, die vom Gen zum Verhalten führen. Themen wie die umstrittene Verbindung zwischen Vererbung und Intelligenz, der Versuch, kriminelles Verhalten biologisch zu erklären, oder Zusammenhänge zwischen Genen und Homosexualität werden von Fukuyama so dargestellt, als seien sie durch die Behauptungen der Verhaltensgenetiker bereits bewiesen. Als großer Theoretiker (!) gibt Fukuyama natürlich vor, auch kritische Positionen zu kennen. Gleichzeitig kann er sich jedoch nicht zurückhalten zu sagen: „Dass schlechte Wissenschaft in der Vergangenheit zu schlechten Zwecken missbraucht wurde, schützt uns nicht davor, dass gute Wissenschaft in der Zukunft nur den Zwecken dient, die wir als gut definieren.“ Seiner Ansicht nach werden Menschen erkennen, dass sie die entdeckten konkreten molekularen Verbindungen zwischen Genen und Eigenschaften wie Intelligenz, Aggression, sexueller Identität, Neigung zu Kriminalität oder Alkoholabhängigkeit für gesellschaftliche Zwecke nutzen können.

Einfluss von Medikamenten auf menschliche Emotionen und Verhalten

Wie sehr kann die weit verbreitete Anwendung von Medikamenten, die menschliche Emotionen und Verhalten beeinflussen, die menschliche Natur verändern? Kann der Aufstieg psychotroper Substanzen, verbunden mit Wissen über die Gehirnchemie und deren Steuerung, Verhalten auf politisch relevante Weise kontrollierbar machen? Fukuyama analysiert dies zu Recht im Rahmen der Tatsache, dass diese Medikamente zentrale politische Gefühle, insbesondere das Selbstwertgefühl, beeinflussen. Selbstwertgefühl ist aktuell ein viel diskutiertes Konzept, von dem den Amerikanern immer mehr Bedarf zugesprochen wird. Es betrifft eine kritische Dimension der menschlichen Psychologie: das Streben nach Anerkennung und Bestätigung. Der Ökonom Robert Frank weist darauf hin, dass viele Dinge, die wir als wirtschaftliche Interessen betrachten, in Wirklichkeit auf die Erwartung der Anerkennung von Status zurückgehen. Hegel glaubte, dass der Verlauf der Geschichte im Wesentlichen aus Kämpfen um Anerkennung resultiert. Fukuyama fragt: „Wenn die Gehirne der Menschen etwas mehr Serotonin enthalten hätten, hätten wir dann all diese Kämpfe in der Menschheitsgeschichte vermeiden können? Wie hätte sich dann die Geschichte entwickelt?“ Dank psychotroper Medikamente wie Prozac und Ritalin glaubt er, dass es möglich sei, ohne große Fortschritte in der genetischen Ingenieurwissenschaft eine politisch erwünschte, selbstzufriedene und gesellschaftlich angepasste durchschnittliche „androgyne Persönlichkeit“ zu schaffen.

Fukuyama und sein Glaube an Biotechnologie

Fukuyama, der solche kindischen Fragen zur Geschichte stellt und sich nur am Rande mit Geschichte und Philosophie beschäftigt, und dabei sogar die Realität der psychologischen Wissenschaften und Psychiatrie ignoriert – ein Stil, den kein ernsthafter Wissenschaftler wagen würde – ist ein glühender Anhänger der Biotechnologie. Seiner Ansicht nach braucht es weder lange philosophische Debatten noch den tatsächlichen Einsatz menschlicher Genmanipulation, um diesen Glauben zu begründen. Schon die Entdeckung weniger Medikamente, die menschliches Verhalten beeinflussen, reicht für ihn aus. Dabei ist das Wissen über die Wirkmechanismen von Prozac und Ritalin und deren mögliche Wirkung auf das Verhalten, insbesondere bei „normalen“ Menschen, im Vergleich zu dem, was wir nicht wissen, geradezu verschwindend gering. Medikamente und Substanzen, die das menschliche Verhalten beeinflussen, gab es schon immer in der Menschheitsgeschichte – aber kein vernünftiger Denker hat jemals den naiven Mut gezeigt, den Fukuyama an den Tag legt. Ausnahmen bilden höchstens medienwirksame, komische Deutungen wie beim Hasan-Sabbah-Ereignis oder einigen heutigen terroristischen Handlungen, die solche Substanzen ins Spiel bringen.

Fukuyama sieht einen weiteren Weg, wie moderne Biotechnologie Politik beeinflussen könnte, in der Verlängerung der Lebensspanne und den daraus resultierenden demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Selbst wenn nur die Hälfte der Versprechen in der Gerontologie Realität wird, würden die Hälfte der Bevölkerung entwickelter Länder das Rentenalter oder ein höheres Alter erreichen, sagt er. Ein anderer amerikanischer Denker, Lester Thurow, richtet sein Buch Die Zukunft des Kapitalismus nach der Verlängerung des menschlichen Lebens aus. Doch Fukuyama kennt offenbar keine Grenzen, wenn es darum geht, den Zusammenhang zwischen Biotechnologie und Lebensverlängerung zu übertreiben. Für ihn bedeutet die Verlängerung des menschlichen Lebens in Bezug auf internationale Beziehungen, dass sich die Trennlinie zwischen Erster und Dritter Welt nicht nur nach Einkommen und Kultur, sondern auch nach Alter ziehen wird. „Könnte die Welt dann in einen Norden geteilt werden, dessen Politik von älteren Frauen bestimmt wird, und einen Süden, der von den wütenden jungen Männern gesteuert wird, wie Friedman es nennt?“ fragt er erneut auf phantastische Weise.

Fukuyama sieht die genetische Ingenieurwissenschaft als Weg in die Zukunft und als letzte Entwicklungsstufe der Biotechnologie. Die Fortschritte in der Gentechnologie, die zunächst in der Landwirtschaft angewendet wurden, führten zur sogenannten „Grünen Revolution“ als Lösung gegen den Hunger. Der nächste logische Schritt wird zweifellos die Anwendung dieser Technologie auf Menschen sein. Fukuyamas Glaube an die Genetik geht sogar so weit, dass er glaubt, die größte Errungenschaft moderner genetischer Technologie werde die Schaffung „maßgeschneiderter Designer-Babys“ sein.

Doch nach Ansicht dieses „großen(!)“ Denkers müssen vor einer genetischen Veränderung der Menschen zunächst einige schwierige Hürden überwunden werden. Die erste betrifft die Komplexität des Problems, die zweite die moralische Dimension von Experimenten am Menschen.

Fukuyamas Glaube an die Genetik zeigt keinerlei Zweifel. Sein Hauptfokus liegt stets auf der „Veränderung der menschlichen Natur“, zu der er das Gespräch immer wieder zurückführt. Die Möglichkeit, dass die Vorhersagen der Gentechnik nicht eintreten könnten, kann er nicht akzeptieren. Selbst wenn die Veränderung der menschlichen Spezies verzögert erfolgt und genetische Eingriffe, die die gesamte Spezies betreffen, erst in fünfzig oder hundert Jahren Realität werden, glaubt er, dass dies die wichtigste Entwicklung der Biotechnologie in der Zukunft sein wird. Er bereitet sich innerlich auf den großen Tag (!) vor, an dem die menschliche Natur sich verändern wird – denn mit der Menschheit wird auch die Geschichte enden und ein neuer Zyklus beginnen. Fukuyama sieht sich als erster und großer Theoretiker (!) dieser neuen Ära, in der auch die Konzepte von Gerechtigkeit und Moral zwangsläufig transformiert werden; dies ist die Mission, die er sich insgeheim zuschreibt.

Der sanfte Eugeniker

Nachdem Fukuyama die möglichen Wege in die Zukunft so erleuchtet hat (!), stellt er die Frage, die unsere letzten Bedenken zerstreuen soll: Warum sollten wir uns sorgen? (Erhebt sich die imaginäre Eugenikbewegung erneut?) Den Begriff der Eugenik prägte erstmals Francis Galton, ein Neffe von Charles Darwin. Eugenik bezeichnet die gezielte Zucht von Menschen, um bestimmte erwünschte vererbbare Eigenschaften zu fördern. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts fanden staatlich unterstützte Eugenikprogramme breite Zustimmung. Laut Matt Ridley lag das größte Problem dieser früheren Gesetze in ihrer staatlichen Unterstützung. Sowohl Ridley als auch Fukuyama vertreten die Ansicht, dass Eugenik, der Individuen freiwillig nachgehen, nicht denselben Effekt hat. So könne ein sanfterer, weniger erschreckender und „liebevoller“ Eugenikansatz entstehen.

Anders als Ridley schlägt Fukuyama vor, statt des Begriffs „Eugenik“, der seiner Meinung nach zu viele negative Assoziationen weckt, den Ausdruck „Zucht“ zu verwenden – entsprechend Darwins „Selection“. Dieser Begriff reflektiert die Möglichkeit der genetischen Technik, in Zukunft zu entscheiden, welche Gene wir unseren Kindern weitergeben und damit menschliche Eigenschaften potenziell zu eliminieren. Schließlich zeigt uns der „Theoretiker“ Fukuyama die Feinheit (!) eines liberalen Eugenikers, der die Grobheit und Grausamkeit traditioneller Eugenik nicht vor Augen führen muss.

Fukuyama betont auch, dass die Biotechnologie eines Tages die „menschliche Moral“, einen seit jeher stabilen Wert der Menschheit, infrage stellen wird. Nietzsche sei dabei ein guter Führer, argumentiert er, und dient als Schild, um die moralische Hürde vor der Biotechnologie kurzerhand zu beseitigen. Die menschliche Natur enthält viele Aspekte von Gutem und Bösem, die wir glauben zu verstehen und die wir bei Möglichkeit verändern möchten. Fukuyama hebt hervor, dass wir die Folgen beiseite gelassener natürlicher Standards von richtig und falsch ehrlich akzeptieren und, wie Nietzsche es getan hat, erkennen müssen, dass uns dies in Bereiche führen kann, die die meisten von uns nicht betreten würden. Er ist überzeugt, dass Nietzsche ihn überzeugt hat, alle moralischen Konsequenzen der Veränderung der menschlichen Natur zu tragen, jenseits von „gut oder böse“.

Debatten über Biotechnologie in der Zukunft

Wie sollen wir mit Biotechnologie umgehen, die mögliche Vorteile und offensichtliche oder verborgene Risiken miteinander verknüpft? Fukuyama ist der Ansicht, dass die Debatte zwischen zwei Gruppen geführt wird: den Libertären, die alles erlauben wollen, und jenen, die Forschung und Anwendung stark einschränken wollen – Letztere nennt er etwa Jeremy Rifkin und die Katholische Kirche.

Rifkin argumentiert in seinem Buch Das Zeitalter der Biotechnologie, das ins Türkische übersetzt wurde, dass wir die Folgen der physikalischen und chemischen Revolutionen des vergangenen Jahrhunderts erst spät erkannt haben und diesmal besser vorbereitet sein sollten. Dabei formuliert er die gemeinsamen intellektuellen Sorgen der Gelehrten und entwickelt eine sehr passende Perspektive. Fukuyama hingegen weiß, dass Rifkin schwer zu überzeugen ist, und verfolgt die schlechte Strategie, ihn direkt nicht ernst zu nehmen, sondern ihn pauschal mit einem katholischen Konservativen gleichzusetzen.

Obwohl er selbst eindeutig zur ersten Gruppe der „Laissez-faire“-Vertreter gehört, bezeichnet Fukuyama sich in dieser Debatte als „Mittelwegler“. Was ihn zum Mittelwegler macht, ist seine Befürwortung der Idee, bei der Lösung dieser Probleme „die Macht des Staates zu nutzen“. Sollte sich herausstellen, dass dies die Kapazitäten eines einzelnen Nationalstaates übersteigt, müsse dies auf internationaler Ebene geschehen. Aber wo sollte man die Grenze ziehen? Eine solche Frage, die überhaupt eine „Grenze“ berücksichtigt, sollte man niemals jemandem wie Fukuyama stellen – einem Grenzüberschreitenden par excellence. Nach der Lektüre seiner derart waghalsigen Ansichten bleibt einem die Lust, Fukuyama nach „Grenzen“ zu fragen, schlichtweg verwehrt. Offenkundig ist in seiner Gedankenwelt: Wer nichts weiß, kennt auch seine Grenzen nicht – und wer seine Grenzen nicht kennt, kann alles behaupten.

Die erste populäre Einführung der Posthuman-Idee

Ja, Fukuyama ist ein mittelmäßiger Denker, der nichts anderes kann, als die Wissenschafts- und Gedankenwelt zu karikieren, populär zu machen und häufig schwankende politische Ansichten zu präsentieren. Die Ideen in seinem Buch Unser posthumanes Zukunft sind so absurd und unwissenschaftlich, dass es sich kaum lohnt, näher darauf einzugehen. Der Grund, warum wir uns überhaupt mit ihm beschäftigen, liegt vielmehr in der Verbindung zu den Themen „Posthuman“ und „Transhumanismus“. Fukuyamas Buch gehört zu den ersten Arbeiten auf diesem Gebiet und zeigt bereits zu Beginn die Verbindung zu den tiefen Strukturen der USA auf.

Obwohl das Buch oft mit „posthuman“ übersetzt wird, ist diese Übersetzung nicht korrekt; man sollte „posthuman“ eher als Gegenstück zu „transhuman“ verstehen. Da Fukuyama den Transhumanismus für eine der gefährlichsten Ideen der Welt hält, verwendet er im Titel seines Buches den Begriff „posthuman“, der korrekt als „nachmenschlich“ oder „posthuman“ wiedergegeben werden müsste. Die „posthumane“ Idee ist, wie unsere Leserschaft weiß, einer unserer „Belästigungen“ – wir werden uns noch intensiver mit ihr auseinandersetzen.