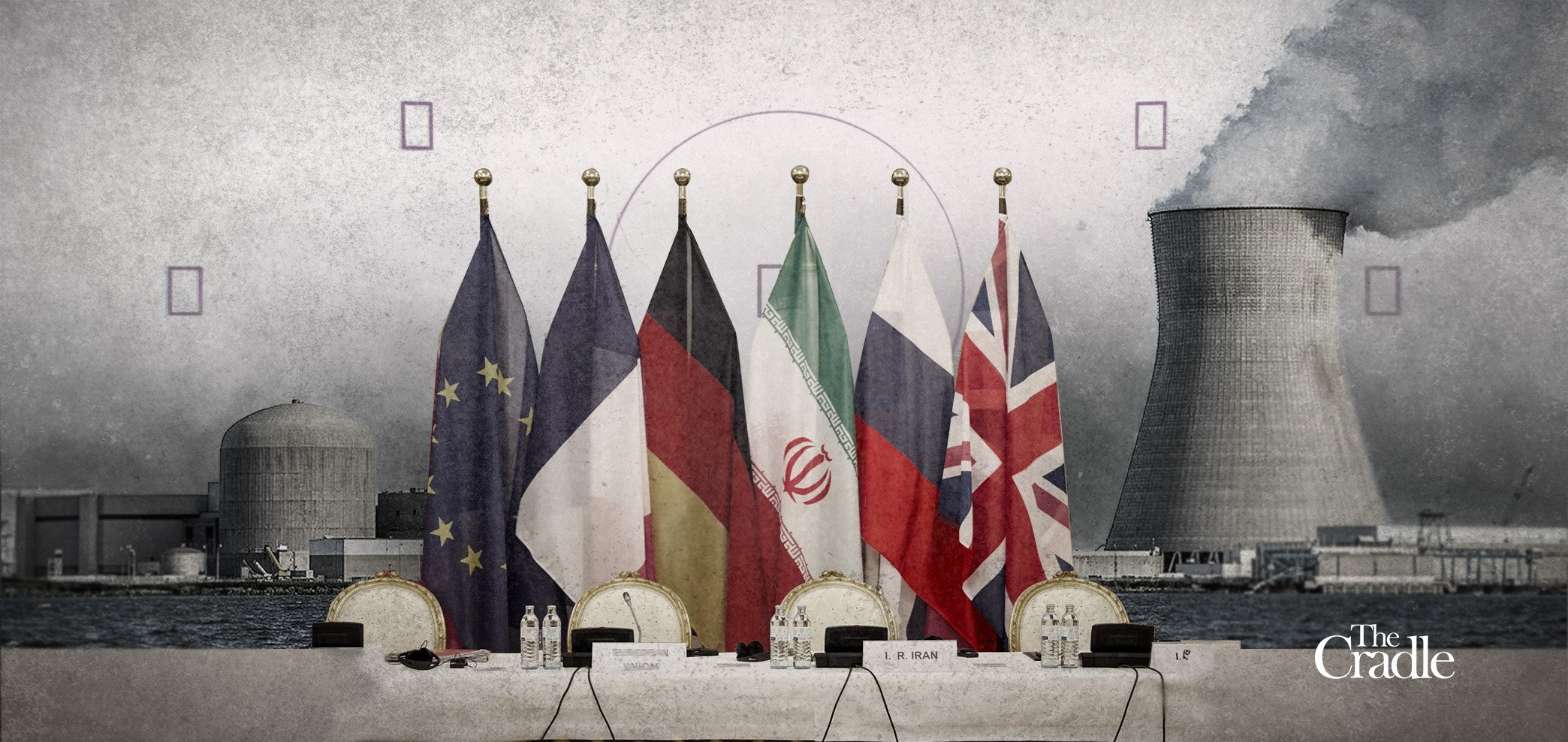

Am Donnerstag, den 28. August, haben Großbritannien, Frankreich und Deutschland (E3) offiziell den sogenannten Snapback-Mechanismus (United Nations Snapback Mechanism under UNSC Resolution 2231 / Mechanismus zur Wiedereinsetzung von UN-Sanktionen) gegen den Iran ausgelöst. Dieser Schritt setzt einen 30-tägigen Prozess in Gang, an dessen Ende die im Jahr 2015 im Rahmen des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) ausgesetzten UN-Sanktionen wieder in Kraft treten. Sobald der Snapback-Mechanismus greift, werden die zuvor aufgehobenen umfassenden Sanktionen gegen den Iran automatisch erneut angewendet. Diese Sanktionen umfassen im Wesentlichen die Wiedereinsetzung der Beschränkungen, die durch die Resolutionen 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) und 1929 (2010) des UN-Sicherheitsrates eingeführt und durch den JCPOA ausgesetzt worden waren. Demnach treten erneut in Kraft: weitreichende Einschränkungen der iranischen Urananreicherung und der Schwerwasserproduktion; Beschränkungen des ballistischen Raketenprogramms mit potenzieller Nuklearwaffen-Trägerkapazität; das Waffenembargo für konventionelle Rüstungsgüter sowie deren Transfer; internationale Finanzsanktionen gegen den iranischen Bankensektor, insbesondere gegen die Zentralbank; Verbote für den Export von Erdöl und petrochemischen Produkten; Einschränkungen für den Schifffahrts- und Versicherungssektor; sowie Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten für mit dem Nuklearprogramm verbundene Personen und Institutionen.

Europäische Vertreter stellen diesen Schritt als strategisches Instrument dar, um die „Nukleardiplomatie zu retten“ und den Druck auf den Iran zu erhöhen. Die Aktivierung des Snapback-Mechanismus ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der Iran die von der E3 formulierten Vorbedingungen zurückgewiesen hat. Diese Vorbedingungen bestanden aus drei zentralen Elementen: Erstens, die Offenlegung des nach Schätzungen rund 400 Kilogramm umfassenden und an unbekanntem Ort gelagerten hochangereicherten Uranvorrats für die Kontrolle durch die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO); zweitens, die Gewährung eines uneingeschränkten Zugangsrechts für die IAEO; und drittens, die Wiederaufnahme direkter Verhandlungen zwischen Teheran und Washington. Da der Iran diese Forderungen nicht akzeptierte, wurde der Snapback-Mechanismus von der E3 ausgelöst. Nach den im Juni 2025 in Genf ergebnislos verlaufenen Gesprächen konnten die im Juli 2025 in Istanbul fortgesetzten Verhandlungen zwar begrenzte Fortschritte erzielen, jedoch konnte insbesondere in Bezug auf die Überwachung der Uranbestände und den IAEO-Zugang keine dauerhafte Einigung erzielt werden.

Der Rechtliche Rahmen des Snapback-Mechanismus

Der Snapback stellt eines der zentralen und zugleich umstrittensten Kontrollinstrumente des JCPOA dar. Mit der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates geschaffen, ermöglicht er es jedem Vertragsstaat, unter Berufung auf eine „wesentliche Nichterfüllung“ durch die Gegenseite die Wiedereinsetzung der Sanktionen zu beantragen. Im Gegensatz zu den üblichen Verfahren des UN-Sicherheitsrates umgeht der Snapback das Erfordernis von neun Ja-Stimmen und das Vetorecht der ständigen Mitglieder und erlaubt es den Teilnehmerstaaten, den Prozess einseitig einzuleiten. Sein historischer Kontext ist durch den einseitigen Austritt der USA aus dem JCPOA im Jahr 2018 und die darauf folgende „Maximum Pressure“-Politik geprägt, die eine grundlegende Dynamikveränderung hervorrief. Diese Entwicklung bereitete den Boden für Irans schrittweise Verstöße gegen seine nuklearen Verpflichtungen aus dem Abkommen. Die E3-Staaten lösten 2020 unter Hinweis auf diese Verstöße den im JCPOA vorgesehenen Streitbeilegungsmechanismus (Dispute Resolution Mechanism) aus. In den Jahren 2021–2022 geführte Wiener Verhandlungen blieben mangels grundsätzlicher Einigung erfolglos. Die israelischen Militärschläge im Juni 2025 sowie die Beteiligung der USA schwächten die diplomatische Basis erheblich, sodass der Snapback-Schritt der E3 letztlich als strategische Notwendigkeit erschien.

Irans Perspektive: Strategischer Umgang mit dem Snapback

Der Iran weist das Recht der E3 zur Einleitung des Snapback-Mechanismus zurück und argumentiert, dass diese Staaten „faktisch ihren Status als JCPOA-Teilnehmer verloren“ hätten. Teheran stützt seine Haltung auf zwei Hauptargumente: Erstens hätten die europäischen Staaten nach dem einseitigen US-Ausstieg 2018 die dem Iran zugesagten wirtschaftlichen Vorteile nicht geliefert. Zweitens wird das europäische Verhalten im Zusammenhang mit den Angriffen im Juni als offen feindselig bewertet. In diesem Kontext hat die in den Äußerungen des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz zum Ausdruck kommende Wahrnehmung, dass „Israel im Namen des Westens handelt“, das Vertrauen Irans in Europa weiter geschwächt. Aus iranischer Sicht verfolgt der Snapback für Europa zwei strategische Ziele: Erstens soll die enge Zusammenarbeit Teherans mit Moskau im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg sanktioniert und die Kosten der Unterstützung Russlands aufgezeigt werden. Zweitens dient er dazu, in einer fragilen Phase der transatlantischen Beziehungen Europas Anpassung an die konfrontative US-Politik zu unterstreichen. Der Iran betrachtet den Snapback daher nicht bloß als technischen Sanktionsprozess, sondern als strategischen Schachzug in einer blockierten diplomatischen Lage.

Im Verlauf der Gespräche stellte Teheran die Garantie, dass die USA keine militärischen Schritte unternehmen würden, als zentrale Vorbedingung heraus. Da eine solche Zusicherung jedoch ausschließlich in direkten Verhandlungen zwischen Teheran und Washington erzielt werden könnte, ist es den europäischen Staaten nicht möglich, eine derartige Garantie zu geben; ebenso wenig kann der Iran diese ohne direkten Kontakt zu den USA erhalten. Zwar besitzt Teheran grundsätzlich Potenzial, die Zusammenarbeit mit der IAEO auszubauen, behält jedoch die außerhalb internationaler Kontrolle befindlichen hochangereicherten Uranvorräte als strategisches Verhandlungsinstrument zurück. Ein Snapback-Einsatz im Austausch für eine sechsmonatige Verzögerung böte dem Iran daher keinen ausreichenden Anreiz, auf seine bestehenden nuklearen Vorteile zu verzichten.

Eine Reaktion Irans auf den Snapback gilt als wahrscheinlich. Vertreter brachten die Möglichkeit eines Austritts aus dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) ins Spiel; nach Artikel X des Vertrags wäre hierfür eine dreimonatige Notifizierung erforderlich. Allerdings dürfte diese Drohung eher als maximalistische Position zu verstehen sein, die dem Iran Raum lässt, begrenztere, aber dennoch bedeutende Schritte in Bezug auf seine Nichtverbreitungsverpflichtungen zu unternehmen. So könnte Teheran beispielsweise auch ohne Austritt aus dem NPT das umfassende IAEO-Sicherungsabkommen von 1974 kündigen, das den Rechtsrahmen für den Zugang der Agentur zu nuklearem Material und für Inspektionen im Iran festlegt.

Mögliche Reaktionen Russlands und Chinas sowie Herausforderungen in der Umsetzung

Auch wenn die E3 den Prozess in Abstimmung mit Washington eingeleitet haben, ist von Russland und China eine kritische Haltung zu erwarten. Teheran hat in jüngster Zeit bilaterale und trilaterale Gespräche mit Moskau und Peking geführt und Vorbereitungen gegen den Snapback getroffen. Russland bezeichnete den Schritt der E3 als „politisch und rechtlich unbegründet“, während China betonte, dass er „die Spannungen verschärfen und diplomatische Bemühungen untergraben“ werde. Beide Staaten haben ihre Einwände dem UN-Sicherheitsrat in offiziellen Noten vorgelegt. Der Versuch der E3, den Prozess vor der Übernahme des Ratsvorsitzes durch Russland im Oktober abzuschließen, deutet auf das Bestreben hin, mögliche prozedurale Blockaden Moskaus zu umgehen. Selbst wenn der Snapback ausgelöst wird, könnten Russland und China verschiedene Mittel nutzen, um die Umsetzung der wieder eingesetzten Sanktionen zu behindern. Ein radikaler Schritt Irans wie der Austritt aus dem NPT würde hingegen von Moskau und Peking, die sich gegen die E3 positionieren, voraussichtlich keine Unterstützung erfahren.

Potenzielle Auswirkungen des Snapback-Mechanismus

Vom UN-Sicherheitsrat wird erwartet, dass er den Iran auffordert, seine Urananreicherungsaktivitäten einzustellen. Doch das Anreicherungsprogramm gilt als zentrales Element sowohl des iranischen Nuklearprogramms als auch der nationalen Souveränität. Teheran betrachtet diese Forderung daher als diplomatisch nicht verhandelbare Vorbedingung. Dies war auch der wesentliche Grund für das Scheitern der Nuklearverhandlungen mit der Trump-Regierung. In diesem Zusammenhang wird der Iran letztlich gezwungen sein, zwischen seinem Nuklearprogramm und der Regimesicherheit eine strategische Entscheidung zu treffen.

Darüber hinaus könnte das durch den Snapback-Mechanismus reaktivierte Waffenembargo der Vereinten Nationen, das 2020 ausgelaufen war, die Fähigkeit des Iran zur Beschaffung konventioneller Waffen einschränken. Sollte jedoch eine Reihe von Schlüsselfaktoren wie Russland und China die Sanktionen nicht anerkennen oder deren Umsetzung begrenzen, bliebe die Wirksamkeit des Embargos begrenzt.

Wirtschaftlich erzeugen die Sanktionen zwar nicht denselben unmittelbaren Druck wie die einseitigen US-Sanktionen, sie können jedoch angesichts der in den letzten Jahren anhaltenden iranischen Wirtschaftskrise und der Luftangriffe im Juni als symbolisches und psychologisches Druckmittel auf das Regime wirken.

Im regionalen Sicherheitskontext könnte die Aktivierung des Snapback-Mechanismus insbesondere von Israel als rechtliche und politische Grundlage für mögliche militärische Maßnahmen gegen den Iran interpretiert werden. Die Angriffe im Juni 2025 verdeutlichten Israels Neigung zu einseitigen Interventionen, und der Snapback kann für solche Schritte eine gewisse Legitimitätsbasis schaffen.

Fazit:

Der von den E3 eingeleitete Snapback-Mechanismus wird sowohl diplomatische als auch strategische Auswirkungen auf das iranische Nuklearprogramm und die regionalen Sicherheitsdynamiken haben. Dieser Prozess bringt im Rahmen des Völkerrechts die Nutzung der Befugnisse des UN-Sicherheitsrates auf die Tagesordnung, während für den Iran die Wahrung seiner bestehenden nuklearen Kapazitäten und die Aufrechterhaltung strategischer Vorteile oberste Priorität bleibt. Kurzfristig birgt die Umsetzung des Snapbacks das Potenzial, wirtschaftlichen Druck und diplomatische Isolation auf den Iran auszuüben, während sie langfristig das Risiko mit sich bringt, die Spielräume für diplomatische Lösungen und internationale Kooperation zu verengen. In den weiteren Phasen des Prozesses werden daher die Positionen Russlands und Chinas, Irans strategische Manöver sowie die israelische Bedrohung als entscheidende Faktoren in den Vordergrund treten.