Schutz, Keil und Vorsicht: Chinas Taktischer Tanz Zwischen Allianzen und Rivalen im Nahen Osten

„Bewahre deine Stärke, warte auf den richtigen Moment.“ Dieses berühmte Zitat, das Deng Xiaoping, dem Architekten der Reformbewegung Chinas, zugeschrieben wird, prägte über zwanzig Jahre lang Chinas Nahostpolitik ab 1992. Es fasste die „strategische Unsicherheit“ und Geduldspolitik Chinas in der Region zusammen.

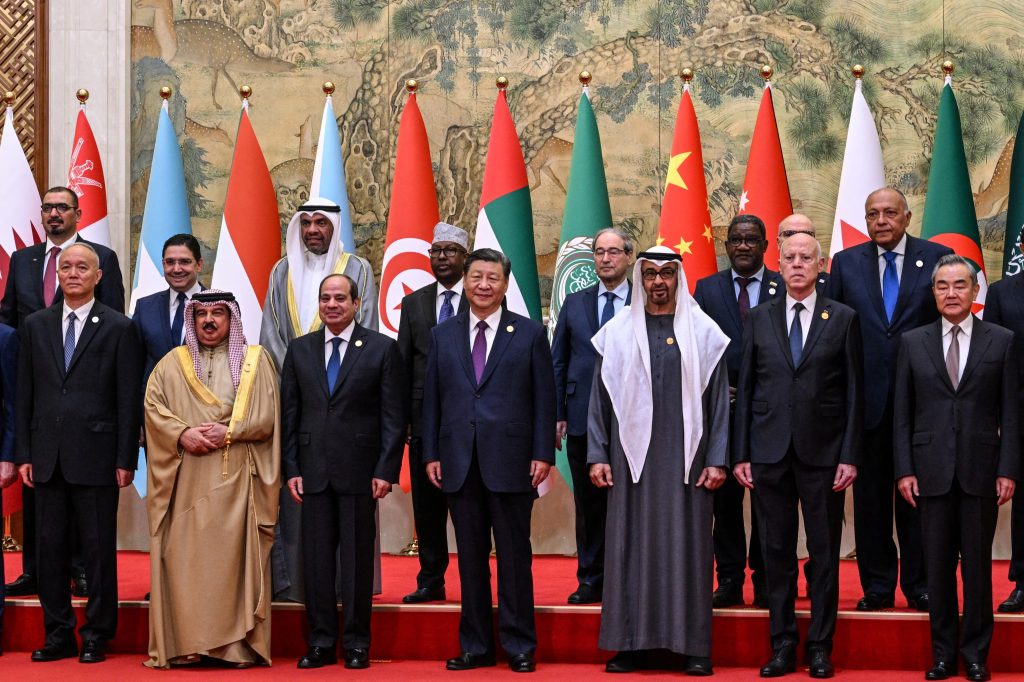

Dieser Ansatz blieb bis zum Amtsantritt von Xi Jinping im Jahr 2013 in Kraft. Mit Xi begann China den Übergang von einer passiven Regelbeobachterrolle zu einer aktiven Rolle als Regelgestalter. Xi war entschlossen, „Chinas Geschichte gut zu erzählen“. Der einst vorsichtige Seiltänzer, der jede kleinste Fehler vermeidet, wollte nun mit mutigen akrobatischen Bewegungen das Publikum begeistern.

Diese Transformation erforderte eine Verschiebung von einer strikt neutralen Haltung hin zu einer selektiveren Intervention in der Region. China musste nun als vorsichtiger und selektiver Vermittler auftreten, nur dann eingreifen, wenn seine Intervention konstruktiv sein konnte. Es war an der Zeit, von einer langfristigen Schutzstrategie zu einer aggressiveren Keilstrategie überzugehen. Doch die schnellen und unvorhersehbaren Entwicklungen seit dem 7. Oktober 2023 zwangen Xi Jinping und China, zu ihrem traditionellen vorsichtigen Ansatz zurückzukehren.

Warum wechselt Chinas Nahoststrategie ständig? Warum wurde China vom aktiven Vermittler wieder zu einem stillen Architekten? Chinas Verhalten in der Region hat sich über die Jahrzehnten hinweg erheblich verändert.

In den 1950er und 1960er Jahren strebte China danach, in den Nahoststaaten ein anti-koloniales Bewusstsein zu schaffen und politische Unterstützung zu gewinnen, um den Einfluss der Sowjetunion und des Westens in der Region auszugleichen. Ab 1978, mit Beginn der wirtschaftlichen Modernisierungspolitik von Deng Xiaoping, verringerte China die Bedeutung politischer und ideologischer Ziele und stellte finanzielle Interessen in den Vordergrund, was eine tiefgreifende Veränderung in der regionalen Strategie zur Folge hatte. Dies führte zur Normalisierung der Beziehungen zwischen China und den Ländern des Nahen Ostens.

Ab diesem Zeitpunkt setzte China auf eine Schutzstrategie, bei der es sich aus den ethnischen und geopolitischen Konflikten der Region heraushielt. Während es mit allen regionalen Mächten ein ausgewogenes und neutrales Verhältnis pflegte, vermied es es, sich mit der dominierenden globalen Macht, den USA, anzulegen.

Chinas Haltung zum arabisch-israelischen Konflikt veränderte sich ebenfalls. Es unterstützte die Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates, entwickelte jedoch gleichzeitig wirtschaftliche Beziehungen zu Israel und strebte an, die fortschrittliche Agrartechnologie des Landes zu nutzen. Im Januar 1992 nahm China diplomatische Beziehungen zu Israel auf. In den 2000er Jahren hielt China an der Neutralität und der Distanz zu Konflikten fest.

Vor Xi Jinpings Amtsantritt war es für China wichtig, vorsichtig zu agieren – spektakuläre Aktionen standen nicht im Vordergrund. Doch nach seinem Amtsantritt 2013 erlebte Chinas Außenpolitik einen grundlegenden Wandel, beeinflusst von Xis ambitionierter Vision. “Das chinesische Volk ist seit langem der Herr seines eigenen Schicksals und wird niemals zulassen, dass uns jemand drangsaliert, unter Druck setzt oder uns versklavt.”

Xi war entschlossen, jede Form der Erniedrigung durch fremde Mächte zu verhindern und nicht länger das bestehende internationale System zu akzeptieren, sondern es nach Chinas Interessen neu zu gestalten.

Ein zentrales Ziel von Xis neuer „Keilpolitik“ war es, das Führungsmodell der USA weltweit, einschließlich im Nahen Osten, zu schwächen. Dabei strebte China an, alternative Modelle für Entwicklung und Sicherheit anzubieten und versuchte, internationale Strukturen zu schaffen, die als Konkurrenten zu den von den USA dominierten Institutionen fungieren sollten.

Zudem setzte China anstelle universeller westlicher Werte verstärkt auf die Betonung lokaler Werte jedes Landes. Ein zentrales Mittel von Chinas Einfluss im Nahen Osten war die zunehmende Rolle als Vermittler und Friedensbringer in regionalen Konflikten.

Natürlich beschränkte China diese Vermittlungsbemühungen auf Fälle, in denen seine geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen ernsthaft bedroht waren. Ein deutliches Beispiel hierfür war die Vermittlung zwischen Iran und Saudi-Arabien, mit denen China enge finanzielle Bindungen hatte. China glaubte, dass seine konstruktive Rolle bei der Versöhnung dieser beiden Mächte ihm half, sich als regionaler Machtbroker zu etablieren.

Zudem könnte China diese Bemühungen innerhalb seiner Keilstrategie nutzen, um Spannungen zwischen den USA und ihrem regionalen Verbündeten Saudi-Arabien zu fördern.

Der vorsichtige Seiltänzer, der früher auf Zurückhaltung bedacht war, versuchte dank Xis mutiger Politik, mit spektakulären akrobatischen Bewegungen zu glänzen – und hatte damit Erfolg.

Die Ereignisse nach dem 7. Oktober 2023 zeigen zwar, dass es noch zu früh ist, China in Krisenzeiten als echte Supermacht zu betrachten, doch seine Präsenz in der Region ist unbestreitbar. China hat jedoch noch nicht das volle Potenzial seiner Macht eingesetzt und balanciert in kritischen Momenten geschickt zwischen Mut und Vorsicht.

Allerdings zeigt sich unter Xi Jinping, dass hinter der „Neuausrichtung“ tatsächlich die „Keilpolitik“ steht. Die Gaza-Krise gab China die Gelegenheit, sich als Supermacht zu präsentieren, die in regionalen Konflikten neutral bleibt und nicht einseitig handelt; insbesondere in den Augen der arabischen Welt verstärkte sich die Vorstellung, dass China ein Modell für Entwicklungsländer sein könnte.

Seit Jahren beschuldigt die USA China, von seiner Präsenz im Nahen Osten zu profitieren, während sie behauptet, dass China der Region keine nennenswerte Hilfe leiste. Nun versuchte China, diese Situation zu drehen und die USA dazu zu zwingen, ihre Bilanz im Nahen Osten zu überdenken – eine Bilanz, die mit Fehlern und einseitiger Politik belastet ist. Möglicherweise wird der langwierige Krieg das Ansehen der USA in den Augen der Völker des Nahen Ostens weiter beschädigen, was Chinas mittel- und langfristige Interessen zugutekommen würde.

Zudem lenkte der Krieg die Aufmerksamkeit der USA vorübergehend von Ostasien ab und konzentrierte sich auf den Nahen Osten. Diese Veränderung war im Kontext des Wettbewerbs der beiden Supermächte mit Chinas umfassenden strategischen Interessen in Einklang.

Auf der anderen Seite könnte Chinas Möglichkeit, in diesem Konflikt eine effektive Vermittlerrolle zu übernehmen, gering sein, was dazu führen könnte, dass das Land zögerlicher ist, eine ähnliche Vermittlung wie im Fall von Iran und Saudi-Arabien durchzuführen. Die direkte Intervention der USA zugunsten Israels und die sich schnell ändernden Kriegsdynamiken erschwerten es China, als neutraler Vermittler zu agieren.

Während Xi Jinping in China versuchte, die Keilpolitik im Nahen Osten umzusetzen, zwangen die schnellen und unvorhersehbaren Entwicklungen der Gaza-Krise das Land dazu, zu seiner traditionellen Schutzpolitik zurückzukehren, die darauf abzielte, in der arabischen Welt Popularität zu gewinnen und einen Keil zwischen die USA und ihre regionalen Verbündeten zu treiben.

Das israelisch-palästinensische Thema war eine äußerst komplexe und polarisierende Angelegenheit. Daher verhielt sich Xi nach dem Ende der Krise äußerst vorsichtig, um die Beziehungen zu Schlüsselfiguren der Region wie Iran, Saudi-Arabien und Israel nicht zu gefährden.

Für China war der palästinensisch-israelische Konflikt, im Gegensatz zur geopolitisch wichtigeren Iran-Saudi-Arabien-Spannung, keine direkte Bedrohung seiner eigenen Interessen.

Deshalb entschied sich Xi nach der Gaza-Krise für eine Strategie des stillen Beobachtens der Kräfteverhältnisse im Nahen Osten. Er bevorzugte es, die Veränderungen im regionalen Machtgefüge zu verfolgen, anstatt aktiv eine Rolle bei der Lösung des Konflikts zu übernehmen.

Somit ging dieser „Seiltänzer“ vorsichtig vor, indem er die wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel und die moralische Position gegenüber der arabischen Welt sorgfältig ausbalancierte – denn der kleinste Fehler hätte Chinas empfindliche geopolitische Position erschüttern können.

*Dr. Sika Sadoddin ist eine Akademikerin, die ihren Doktortitel im Bereich Nahoststudien an der Universität Teheran erworben hat. Sie hat an verschiedenen Universitäten wie der Universität Teheran, der Shahid Beheshti Universität und der Qum Universität unterrichtet. Darüber hinaus war sie als Forscherin an der Portland State University in den USA tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen insbesondere auf der chinesischen Nahostpolitik und den Beziehungen Chinas zu den Schlüsselfiguren der Region.