Max Weber war das Symbol des gebildeten Intellektuellen am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der deutsche Soziologe wurde durch seinen Essay Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus bekannt, in dem er erklärte, warum die protestantischen Länder jener Zeit erfolgreicher waren als andere. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war Weber 50 Jahre alt. Der deutsche Historiker Golo Mann – der jüngere Bruder von Thomas Mann – zitierte in seinem Buch Deutsche Geschichte seit 1789 eine bemerkenswerte Bemerkung Webers. Diese zeigt, wie leicht wir in Kriege hineingezogen werden:

„Der melancholische und harte Realist Max Weber sprach von diesem ‚großen und wunderbaren Krieg‘ und davon, wie außergewöhnlich es sei, ihn erleben zu dürfen. Zugleich schrieb er, wie schmerzlich es für ihn sei, dass ihn sein Alter daran hindere, an die Front zu gehen.“

An keiner Stelle schien Weber – wie auch viele andere kriegstreibende Deutsche seiner Zeit – die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der Krieg anders ausgehen könnte, als sie dachten.

Heute sehe ich Europa in einer ähnlichen Lage. Wie Weber sind viele Intellektuelle und Politiker unserer Zeit begierig, in einen Krieg mit Russland einzutreten. Einer der lautstärksten Befürworter einer westlichen Militärintervention ist Timothy Snyder, der zunächst an der Yale University lehrte und heute an der University of Toronto tätig ist. 2023 sagte er: „Die Russen müssen besiegt werden, so wie die Deutschen besiegt wurden.“

Auch europäische Politiker werden zunehmend bereit, mit den Russen Krieg zu führen. Einer von ihnen ist der finnische Präsident Alexander Stubb. Ich kenne ihn aus meinen Brüsseler Jahren, damals war er ein bescheidener Abgeordneter des Europäischen Parlaments – die Verkörperung des ruhigen, intellektuellen Nordeuropäers. In der vergangenen Woche erklärte er, die an die Ukraine gegebenen Sicherheitsgarantien bedeuteten, dass die Garanten bereit seien, mit den Russen Krieg zu führen.

Ich unterschätze die von Wladimir Putin ausgehende Sicherheitsbedrohung nicht. Dass russische Kampfflugzeuge in den estnischen Luftraum eindringen, ist zweifellos ein inakzeptabler Akt der Aggression. Die NATO hat das Recht, diese Flugzeuge abzuschießen, und sollte beim nächsten Mal unmissverständlich deutlich machen, dass sie es auch tun wird. Doch die Verteidigung des Bündnisses ist etwas anderes, als in der Ukraine, einem Nicht-NATO-Land, einen Stellvertreterkrieg zu führen.

Der Kalte Krieg war nicht nur deshalb eine relativ stabile Epoche, weil es eine Politik des Kräftegleichgewichts gab, sondern auch, weil die Politiker dieser Zeit die Schrecken des Zweiten Weltkriegs erlebt hatten und den Frieden sichern wollten. Diese Generation ist weitgehend verschwunden. Wie Weber haben auch die heutigen europäischen Eliten die Gelegenheit verpasst, einen „glorreichen Krieg“ zu führen. Der Unterschied ist: Sie ziehen es vor, diesen Krieg von anderen führen zu lassen.

Das Risiko einer Eskalation zu einem heißen Krieg ist hoch genug, um ernst genommen zu werden. Neben einer generellen Kriegslust ist die größte Gefahr heute, dass wir – ähnlich wie die Deutschen 1914 – den Gegner falsch einschätzen. Putin unterschätzte die westliche Reaktion auf seine Invasion der Ukraine ebenso wie die Widerstandskraft der ukrainischen Armee. Doch die Fehleinschätzungen des Westens sind von weitaus dauerhafterer Natur.

Die größte Fehleinschätzung war, dass die russische Wirtschaft schwach sei und letztlich unter dem Druck des Westens zusammenbrechen würde. Diese Fehleinschätzung hat mehrere Ebenen. Alles begann mit der statistischen Lüge, Russland sei in Wahrheit nur eine kleine Volkswirtschaft. Misst man die Größe der russischen Wirtschaft nach jährlicher Produktion in US-Dollar, schien das tatsächlich so. Zu Beginn des Krieges entsprach Russlands Wirtschaft in Dollar bemessen ungefähr der Spaniens. Doch dies ist kein brauchbares Maß, um die Kapazität eines Landes in Kriegszeiten zu bewerten. Entscheidend ist die Kaufkraft – also, wie viele Panzer man für sein Geld kaufen kann. Die Antwort lautet: Sie können viel mehr Panzer kaufen als wir.

Wenn man eine Volkswirtschaft nach Kaufkraftparität misst, ergibt sich ein ganz anderes Bild als das unserer selbstgefälligen Statistiken. Nach Angaben der Weltbank ist die größte Volkswirtschaft der Welt nach Kaufkraftparität mit großem Abstand China. An zweiter Stelle stehen die USA, gefolgt von Indien und dann Russland. Deutschland liegt an sechster Stelle und ist damit die größte europäische Volkswirtschaft.

Nach diesem Maßstab ist die BRICS-Gruppe, die aus zehn mit China und Russland verbündeten Ländern besteht, größer als die USA, Westeuropa und Japan zusammen. Wir leben tatsächlich in einer bipolaren Welt. Die USA und China sind die Führungsmächte beider Lager. Wir fällen die Entscheidungen nicht mehr, auch wenn wir das glauben. Mit der Zeit wird die Gegenseite noch stärker werden – denn sie wächst schneller als wir.

Seit Beginn des Krieges hat Russland alle G7-Volkswirtschaften übertroffen.

Der britische Ökonom John Maynard Keynes wäre darüber nicht überrascht gewesen, denn was wir erleben, ist der klassische Effekt einer keynesianischen Kriegswirtschaft. Das Vereinigte Königreich hatte diesen Effekt bereits während des Zweiten Weltkriegs erfahren. Putin hat Russland in eine Kriegswirtschaft umstrukturiert.

Der Grund, warum ich diese ökonomischen Realitäten betone, liegt darin, dass sie künftig den Verlauf auf dem Schlachtfeld in der Ukraine bestimmen werden. Waffen werden mit Geld gekauft. Für die Ukraine ist dieses Geld versiegt. Die USA haben der Ukraine bislang bilaterale Hilfen in Höhe von insgesamt 115 Milliarden Euro zukommen lassen – eine Summe, die Deutschlands 21,3 Milliarden Euro und Frankreichs 7,56 Milliarden Euro weit in den Schatten stellt. Ohne die USA ist es für die Europäer absolut unmöglich, den Krieg eigenständig zu finanzieren. Dazu müssten sie sich verschulden.

Oder sie könnten auf die in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerte in Höhe von 210 Milliarden Euro zugreifen. Deutschland, Frankreich, Belgien und die Europäische Zentralbank hatten sich bislang aus verschiedenen Gründen gegen eine solche Beschlagnahmung ausgesprochen. Der Großteil dieses Geldes liegt in Belgien, genauer gesagt in den Tresoren von Euroclear, einem großen, in Brüssel ansässigen Finanzdepot. Sollte Russland vor Handelsgerichten klagen und gewinnen, könnten Frankreich und Deutschland mit Entschädigungsforderungen konfrontiert werden. Die EZB ist der Auffassung, eine solche Beschlagnahmung sei illegal und würde den Ruf Europas als Finanzzentrum irreparabel beschädigen. Unter normalen Umständen wäre es Wahnsinn, ein solches Risiko einzugehen; doch wenn die Unterstützung der Ukraine fortgesetzt werden soll, ist dies das einzige finanzielle Instrument, das bleibt. Da die Europäische Kommission bereits einen Vorschlag zur Freigabe dieser Mittel unterbreitet hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dies tatsächlich geschieht.

Und was dann?

Abgesehen von den komplizierten technischen und juristischen Fragen steht die EU vor genau dem Problem, das Margaret Thatcher in ihrer Karikatur des Sozialismus beschrieben hat: Am Ende geht einem das Geld der anderen aus. Die Fehleinschätzung lautet: 200 Milliarden Euro reichen, bis Donald Trump aus dem Amt scheidet; ein demokratischer Nachfolger werde dann bereitwillig den Löwenanteil der Finanzierung übernehmen. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte kürzlich, der Krieg werde enden, sobald Russland wirtschaftlich am Ende sei. Das ist die westliche Strategie.

Doch die Sanktionen, die wir verhängt haben, konnten die russische Wirtschaft nicht in die Knie zwingen. Erinnern wir uns an Einsteins Definition von Wahnsinn: immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Die EU hat bislang 18 Sanktionspakete gegen Russland beschlossen, das 19. ist in Vorbereitung.

Zwar gibt es in der russischen Wirtschaft tatsächlich Anzeichen finanzieller Belastungen. Die Präsidentin der russischen Zentralbank, Elvira Nabiullina, räumte Anfang des Jahres ein, dass das Wachstum der russischen Wirtschaft im Wesentlichen durch kostenlose Ressourcen, Arbeitskräfte, beschlagnahmte Industriekapazitäten und liquide Mittel aus dem Nationalen Wohlstandsfonds ermöglicht wurde. Sie erklärte, dass diese Ressourcen tatsächlich erschöpft seien. Doch dieser Kommentar richtete sich nicht an den Westen, sondern an Putin. Er muss Wege finden, neue Ressourcen zu erschließen. Der Westen ebenso.

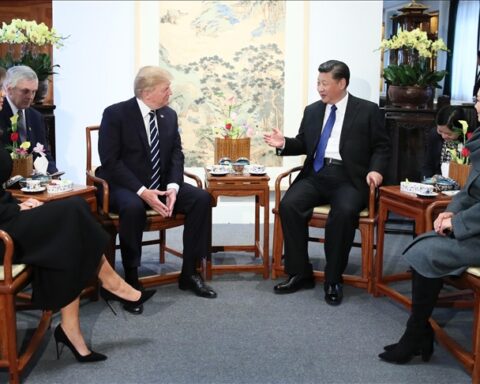

Russland jedoch hat etwas, das die Ukraine nicht besitzt: China. Für Russland ist China ein besserer Verbündeter, als die USA es für die Ukraine sind. Westliche Neokonservative unterschätzen ständig die Tiefe des chinesisch-russischen Bündnisses; dabei ist dieses Bündnis eine Folge der verfehlten US-Außenpolitik des letzten Jahrzehnts. Durch Sanktionen und Zölle gegen beide Länder hat Washington am Ende eine strategische Allianz zwischen ihnen geschaffen. Gleichzeitig verhielten sich die USA in der Trump-Ära gegenüber der Ukraine deutlich distanzierter als unter Biden.

Der Irrglaube hinter den westlichen Sanktionen besteht darin, dass Russland und China von westlicher Technologie – etwa Halbleiterchips – abhängig seien. Doch sehr zum Erstaunen der Biden-Regierung gelang es China, Hochleistungs-Chips eigenständig zu produzieren. In der vergangenen Woche kehrte Peking die Lage um, indem es den Import von Nvidia-Chips verbot.

Die eingefrorenen Vermögenswerte in Höhe von 200 Milliarden Euro, die wir der Ukraine als Kredit freigeben könnten, lassen sich auf der Gegenseite ebenso leicht ausgleichen. China könnte diesen Kredit Russland gewähren – gegen westliche Vermögenswerte in China oder gegen künftige Rechtsansprüche auf Entschädigungen, auf die Russland Anspruch erheben könnte. Zu glauben, dass der Westen – als der kleinere Teil unserer bilateralen, monopolistischen Welt – die größere Seite neutralisieren könne, ist eine anhaltende Fehleinschätzung.

Fehleinschätzungen in diesem Ausmaß und in dieser Häufigkeit verwandeln regionale Kriege in Weltkriege. Unsere Armee aus tweetenden, kriegslüsternen westlichen Intellektuellen ist die Erbin Max Webers. Sie zeigen mir – ganz wie vor 100 Jahren –, dass es zweifellos eine ernsthafte Unterstützung für einen „glorreichen Krieg“ gibt.

Quelle: https://unherd.com/2025/09/europes-reckless-warmongering/