Ende September 2025 erleben die Straßen Marokkos die größten Jugendproteste der letzten Jahre.

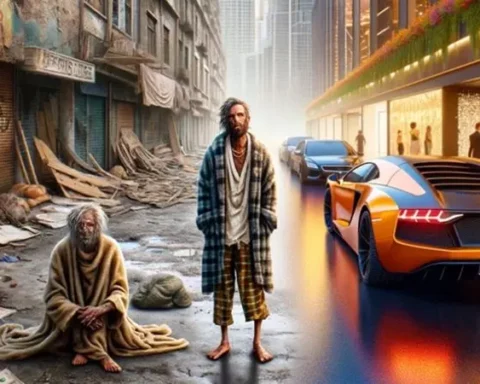

Unter dem Hashtag „Gen Z 212“ organisieren sich Tausende junge Menschen, die nicht nur ihren täglichen Schwierigkeiten, sondern auch ihrer aufgestauten Wut über tief verwurzelte strukturelle Probleme Ausdruck verleihen. Diese Bewegung legt die Kluft zwischen dem Modernisierungsversprechen der marokkanischen Monarchie und der realen Lebenswirklichkeit schonungslos offen.

In Marokko liegt die wirtschaftliche Macht seit Langem direkt in den Händen des Königs und der königlichen Familie. Von der Landwirtschaft über das Bankwesen bis hin zu Immobilien und Energie werden zahlreiche strategische Sektoren durch das Firmenimperium des Königshauses kontrolliert. Dadurch verfestigt sich in der Bevölkerung der Eindruck, dass das Land nicht ihnen, sondern der königlichen Familie gehöre. Die Kosten der Krise werden hingegen immer wieder den „Marionettenregierungen“ angelastet. Wenn der König gelegentlich Premierminister entlässt, um den Volkszorn zu besänftigen, reicht das längst nicht mehr aus. Die neuen Regierungen führen ohnehin nur die Anweisungen des Palastes aus – die strukturellen Probleme bleiben bestehen.

Als 2011 der Arabische Frühling mit der „20.-Februar-Bewegung“ Marokko erreichte, reagierte König Mohammed VI. rasch. Er versprach eine Verfassungsreform, ließ im Juli 2011 ein Referendum abhalten und übertrug der Regierung begrenzte Befugnisse. Die Amazigh-Sprache erhielt offiziellen Status; eine Stärkung der richterlichen Kontrolle und des Rechnungshofes wurde angekündigt; die Subventionen wurden erhöht. Die Sicherheitskräfte griffen mit niedriger, aber konstanter Intensität ein.

Diese Schritte – kombiniert mit der religiösen Legitimität des Königs als „Amir al-Mu’minin“ (Befehlshaber der Gläubigen), der Macht des Palastes, staatliche Ressourcen zu verteilen, der Zersplitterung der Opposition und dem seit den 1990er Jahren bestehenden Eindruck einer „schrittweisen Öffnung“ – zogen die Energie der Straße weitgehend in das System hinein. Nach 2011 wurde die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD) an die Spitze der Wahlen gehoben, blieb jedoch innerhalb der vom Palast gezogenen Grenzen – es entstand der Anschein eines „kontrollierten Pluralismus“.

Kurz gesagt: Durch schnelle verfassungsrechtliche Gesten, selektive Einbindung und eine Mischung aus Subventionen und Sicherheitsapparat gelang es Marokko, den Arabischen Frühling in eine „verwaltbare Unzufriedenheit“ zu verwandeln. Doch Ungleichheiten und regionale Spannungen blieben ungelöst – und bilden heute den Nährboden für die Gen-Z-Welle.

Einer der Hauptkritikpunkte der Jugend betrifft die staatlichen Investitionsprioritäten. Seit Jahren werden Milliarden Dirham in Stadien statt in Krankenhäuser oder Schulen gesteckt. Im Rahmen der Vorbereitungen auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 entstehen allein in einer Stadt drei neue Stadien und Sportkomplexe, während im öffentlichen Krankenhaus von Agadir innerhalb weniger Tage acht Frauen bei Kaiserschnittgeburten starben – ein Ereignis, das die gesellschaftliche Wut entfachte. Einer der eindringlichsten Slogans der Proteste bringt es auf den Punkt:

„Stadien gibt es – aber wo sind die Krankenhäuser?“

Das verheerende Erdbeben von 2023 offenbarte Marokkos soziale Verwundbarkeit. Zwei Jahre später leben Zehntausende Familien immer noch in provisorischen Zelten unter prekären Bedingungen. Weder der Bau dauerhafter Wohnungen noch der Ausbau der Infrastruktur kam voran. Zwar kündigte das Königshaus nach dem Beben umfangreiche Hilfskampagnen an, doch die Realität vor Ort sieht ganz anders aus. Dieses Missverhältnis verstärkt in der jungen Generation das Gefühl, dass der Staat sie ihrem Schicksal überlassen hat.

Unter den marokkanischen Jugendlichen liegt die Arbeitslosenquote mittlerweile bei über 30 Prozent. Selbst Universitätsabsolventen finden über lange Zeit hinweg keine Anstellung. Viele versuchen verzweifelt, nach Europa oder in die Golfstaaten zu fliehen. In den Augen der Jugend ist das Land längst keine verheißungsvolle Heimat mehr, sondern eine Sackgasse, die man verlassen muss. Dieses düstere Bild wird zusätzlich durch Marokkos negatives Image im Ausland verschärft: In Europa und den Golfstaaten wird das Land häufig als „Sex- und Drogenparadies“ bezeichnet – ein Stigma, das das Gefühl nationaler Zugehörigkeit unter jungen Menschen weiter schwächt.

Ein weiterer zentraler Punkt gesellschaftlicher Kritik betrifft König Mohammed VI. und seine Entscheidung, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren. Während die Palästina-Frage tief im kollektiven Bewusstsein der marokkanischen Bevölkerung verankert ist, stoßen die engen Kontakte des Palastes zu Tel Aviv auf starke Ablehnung. Unter den Protestparolen ragen Slogans wie „Tod für Gaza, Schande für Rabat“ hervor – ein Ausdruck dafür, dass die Generation Z nicht nur innenpolitische, sondern auch außenpolitische Themen radikal hinterfragt.

Die Monarchie entzieht sich seit Jahren der Verantwortung, indem sie die Schuld für strukturelle Missstände immer wieder auf die Regierungen abwälzt. Doch die Jugend durchschaut dieses Spiel mittlerweile. Weder Premierministerwechsel noch Kabinettsumbildungen oder populistische Erklärungen können die tiefen Widersprüche des Systems verdecken. Der Zorn der Generation Z richtet sich daher nicht nur gegen Arbeitslosigkeit oder Bildungsprobleme, sondern gegen das gesamte „Regime der Verantwortungsvermeidung“.

Die jüngsten Proteste in Marokko sind nicht nur Ausdruck wirtschaftlicher Not, sondern auch ein Symptom der Legitimationskrise des Regimes. Wenn der König und sein Umfeld keine ernsthaften Reformen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Beschäftigung einleiten, könnte sich diese Bewegung zu einem umfassenden und dauerhaften gesellschaftlichen Wandel entwickeln. Die Stimme der Jugend ist längst kein überhörtes Flüstern mehr, sondern eine Welle, die die nationale Politik prägt.

Zudem wird das Vorgehen der königlichen Sicherheitskräfte – die bei den gestrigen Demonstrationen das Feuer auf die Bevölkerung eröffneten und Todesopfer verursachten – nichts anderes bewirken, als die Wut auf den Straßen weiter anzuheizen. Diese Bewegung mag kurzfristig unterdrückt werden, doch die eigentliche Gefahr für die marokkanische Monarchie besteht darin, dass sich diese Wut aufstaut und mittelfristig die politische Stabilität des Landes erschüttert.

Hat eine Monarchie, die ihrem Volk kein menschenwürdiges Leben ermöglichen kann, im 21. Jahrhundert überhaupt noch eine Überlebenschance?