Die Pläne Ankaras für regionale Hegemonie werden Geduld erfordern – und es bleibt ein großes Hindernis bestehen.

Bei einer öffentlichen Versammlung unmittelbar nach dem israelischen Angriff auf den Iran versuchte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, die Nerven der Bevölkerung zu beruhigen. „Die siegreiche Armee des Osmanischen Reiches hatte ein Prinzip“, sagte Erdoğan. „Wenn du Frieden willst, musst du immer bereit zum Krieg sein.“ Es war weder das erste noch vermutlich das letzte Mal, dass ein Türke ein römisches Motto übernahm. Die Osmanen waren bekannt für ihre Vorliebe für alles Römische: Mehmed der Eroberer nannte sich nach dem Fall Konstantinopels, das seine ungarischen Kanonen durchschossen hatten, Kaiser-i-Rûm (Caesar von Rom) – eine Wiederholung der ambivalenten Beziehung zwischen dem historischen Troja und dem europäischen Kontinent. (Erdoğan – ganz wie jeder 26- bis 32-jährige Mann, wie es das Meme sagt – ist ein „Empire Enjoyer“.)

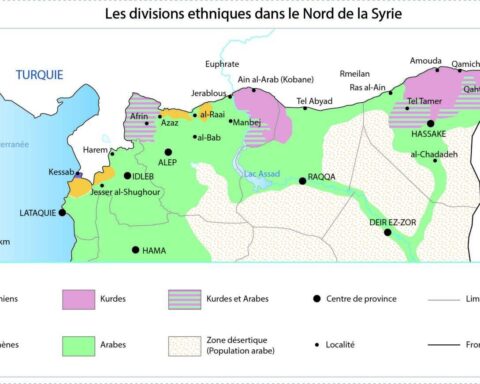

Als die türkische Marine im Sommer 2020 die französisch-griechischen Flottillen in der Ägäis bedrängte, verwies Erdoğan auf die dümmste und vielleicht schicksalsträchtigste aller westlichen Imperialpolitiken – die Aufteilung Nordiraks und Syriens durch Briten und Franzosen unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg – und sagte: „Diejenigen, die die Türkei vor 100 Jahren von den Energiequellen im Süden ausgeschlossen haben, werden heute im östlichen Mittelmeer nicht erfolgreich sein.“ 2018 berichtete die London Times, Erdoğan habe gesagt, das moderne Türkei sei eine „Fortsetzung“ des Osmanischen Reiches – ein direkter Widerspruch zu Atatürks Ideologie, die die Kaiserzeit als rückständig, überholt und zu verwerfen ansah, anstatt sie zu feiern.

Natürlich hat Erdoğans regionaler Rivale seine eigenen Argumente. „[Juden] suchten Zuflucht vor wirtschaftlicher Not und antisemitischer Verfolgung … im Osmanischen Reich. Ein Reich, von dem ich nicht glaube, dass es bald erneuert wird, auch wenn manche mir widersprechen.“ Juden, griechisch-orthodoxe Christen und Armenier gediehen unter dem osmanischen Millet-System – doch was schadet ein bisschen Geschichte, wenn Ideologen ihre Erzählungen stricken? Verloren in der Rhetorik bleibt die Realität, dass dieses Ringen um konkurrierende Hegemonialbestrebungen den Nahen Osten neu formt, während die amerikanische Macht zurücktritt.

Ein amerikanisches Missverständnis ist die Vorstellung, Erdoğan sei ein Neo-Osmanist oder Islamist. Die Wirklichkeit ist komplizierter. Zu behaupten, Erdoğan sei qualitativ vergleichbar mit dem IS oder der Muslimbruderschaft, ist so, als würde man sagen, die Westboro Baptist Church sei vergleichbar mit dem Vatikan, weil beide christliche Kirchen seien. Erdoğanismus – sofern man ihn als theoretisches Konstrukt bezeichnen kann – ist in der Praxis eine Absage an eine frühere und in mancher Hinsicht noch heftigere Form des türkischen Säkularnationalismus, der mit Mustafa Kemal Atatürk begann. Doch Erdoğanismus ist eher ein Stil als eine Theorie. In gewisser Weise handelt es sich um ein Dekolonisierungsprojekt, da die moderne Türkei selbst ein eigenständiges Produkt des europäischen Liberalismus des frühen 20. Jahrhunderts ist.

„Die Leute halten Erdoğans Amtszeit fälschlicherweise für ein islamistisches Projekt, aber es ist ein bisschen von allem – türkischer Nationalismus, Neo-Osmanismus, zuletzt sogar eine Dosis Kemalismus“, bestätigte Aslı Aydıntaşbaş, Fellow der Brookings Institution. „Die türkische Großstrategie zielt darauf ab, die Wiedergeburt des türkischen Reiches zu erleben – eine Türkei, die in ihrer Nachbarschaft eine Einflusszone hat und als bedeutende globale Macht auftreten kann. In den letzten Jahren hat [Erdoğan] außenpolitische Gelegenheiten genutzt – darunter Interventionen in Libyen und Syrien oder Dinge wie seine Rahmung der ‚Türkei-Jahrhunderts‘ – um ein neues Gefühl des türkischen Schicksals zu schaffen.“

In der Geschichte oft vergessen bleibt das Paradox, dass jüngere Republiken häufig homogener und rassistisch gewalttätiger sind als kosmopolitische Imperien. Das kemalistische Türkei, frisch aus den Trümmern des Ersten Weltkriegs, war da keine Ausnahme. Atatürks Anhänger betrachteten die Osmanen als rückständig und barbarisch. Sie verabscheuten die imperiale Kosmopolitik der Osmanen – so wie einst die Pangermanen das Habsburgerreich hassten, hinduistische Nationalisten die Moguln und die Briten, oder wie andere ethnisch-religiöse Majoritarier der jüngeren Geschichte Bewegungen gründeten, die aus Ressentiments der Subeliten über Enttäuschung und Rückständigkeit entstanden.