Anerkennung feministischer Fortschritte in Lateinamerika

Patriarchat ist weltweit nach wie vor lebendig. Doch während englischsprachige Medien den Macho-Männlichkeitsmythos besonders als ein spezifisch lateinamerikanisches Problem einseitig darstellen und sich dabei selbst erhöhen, ignorieren sie die bedeutenden feministischen Errungenschaften in der Region.

Beispielsweise heißt es im aktuellen Britannica-Eintrag zum Begriff „Macho“: „Er ist seit Jahrhunderten eine starke Strömung in Politik und Gesellschaft Lateinamerikas.“ Die Enzyklopädie erkennt jedoch eine solche Strömung in ihrer eigenen angloamerikanischen Gesellschaft nicht an.

Ein Artikel der Associated Press über sexuelle Vorurteile in Mexiko macht „die Macho-Kultur Mexikos und seine starken katholischen Wurzeln“ verantwortlich und charakterisiert Patriarchat als ein prägendes und schädliches Merkmal der gesamten lateinamerikanischen Kultur.

The Guardian, der die Angriffe des argentinischen rechtsgerichteten Präsidenten Javier Milei auf den Feminismus anführt, verallgemeinert den Frauenhass als „ein sehr ernstes Problem für Lateinamerika“. Der Artikel fährt fort: „Natürlich lernen lateinamerikanische Frauen weiterhin von denen im Westen“, was impliziert, dass die im Dunkeln stehenden lateinamerikanischen Frauen von ihren erleuchteteren westlichen Kolleginnen lernen müssten. Er endet mit der Aussage: „Die Frauen in Lateinamerika brauchen die Unterstützung der Frauen im Westen, um diesem gewalttätigen Druck ein Ende zu setzen.“

Ein globaler Bericht von Al Jazeera zum Weltfrauentag stellte Lateinamerika mit Fokus auf Argentinien, Ecuador und Bolivien als Region vor, in der geschlechtsspezifische Gewalt vorherrscht, fügte aber nur hinzu: „Auch in vielen europäischen Ländern protestieren Frauen gegen Gewalt.“

Die US-amerikanische Gesundheitsseite Verywell Mind fokussiert patriarchale Strukturen in der „lateinamerikanischen Kultur“ und berichtet über Generationen von Frauen, die „in Lateinamerika gelebt oder sind und in den USA aufgewachsen sind und wirklich glauben, dass ihr Glück von einem Mann abhängt.“

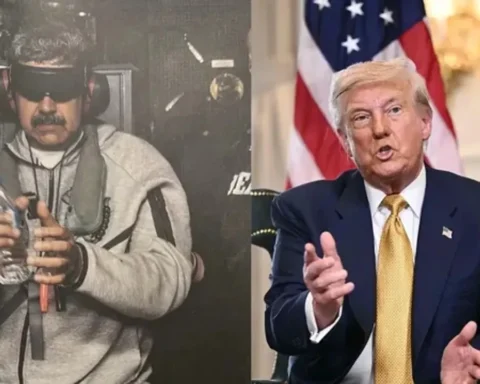

Die Washington Post bezeichnet Mexiko als „Bastion der Macho-Kultur“ und zeigt sich erstaunt, dass das Land vor den USA die erste Präsidentin gewählt hat.

Mexiko

Feministinnen feierten im Juni 2024 den Wahlsieg von Claudia Sheinbaum, der ersten Frau in der mexikanischen Geschichte, die zur Präsidentin gewählt wurde. Hätte jedoch ihre stärkste Konkurrentin Xóchitl Gálvez gewonnen, wäre Mexiko ebenfalls zum ersten Mal eine Präsidentin gekommen, da die beiden Hauptkandidatinnen Frauen waren – somit war das Geschlecht kein Thema im Wahlkampf.

Die Macho-Kultur-Klischees Lateinamerikas genauer betrachtet, fällt auf, dass die zwei stärksten Präsidentschaftskandidaten Mexikos Frauen waren – kein außergewöhnlicher Einzelfall. Tatsächlich haben in den letzten 50 Jahren viele lateinamerikanische Länder Frauen als Staatsoberhäupter gehabt.

Die meisten Länder Lateinamerikas sind vom Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) beeinflusst. Dieses internationale Abkommen wurde 1979 von der UN-Generalversammlung angenommen und einstimmig von den amerikanischen Staaten ratifiziert – mit Ausnahme der USA, die es zwar unterzeichnet, aber nicht ratifiziert haben.

Der Impulsgeber dieses Übereinkommens war Mexiko, das 1975 die Weltfrauenkonferenz ausrichtete. Dieses wichtige UN-Treffen, das sich ausschließlich Frauenrechten und Gleichstellung widmete, symbolisiert einen Meilenstein der globalen Gleichstellungsbewegung und brachte den Weltaktionsplan gegen Diskriminierung von Frauen hervor, der rechtliche und institutionelle Reformen vorsieht.

Vergleichende Statistiken verdeutlichen die Unterschiede zwischen den gesellschaftlichen Realitäten in den USA und Mexiko: Ab 2025 wird in Mexiko in beiden Parlamentskammern Geschlechterparität erreicht sein. Dagegen halten Frauen in den USA nur 29 % der Sitze im Repräsentantenhaus und 26 % im Senat.

Seit 2014 verpflichtet Mexiko Verfassungsrecht, bei Bundes- und Kommunalwahlen Geschlechterparität bei Kandidaturen zu gewährleisten. Noch weiter zurückblickend gab es in der mexikanischen Revolution Tausende Frauenkämpferinnen, sogenannte Soldaderas. Und noch davor hatten Frauen unter den Zapoteken, Mixteken und Mayas Führungsrollen inne.

Am 1. Juni wählte das mexikanische Volk fünf Frauen und vier Männer in den neun Mitglieder zählenden Obersten Gerichtshof, gemäß der 2019 verabschiedeten Verfassungsreform „paridad en todo“ (Gleichheit in allem).

Geschlechterparität bei Wahlen

Mexiko ist nicht das einzige Land, das Geschlechterparität bei Wahlen fördert. Viele Länder Lateinamerikas haben Geschlechterquoten eingeführt. In Bolivien, Costa Rica, Ecuador, Mexiko, Nicaragua, Peru, Panama und Venezuela liegt diese bei 50 %. Honduras, El Salvador, Haiti und Paraguay haben niedrigere Quoten. Allerdings gibt es nach wie vor Schlupflöcher und Schwierigkeiten bei der konsequenten Umsetzung.

Kuba kennt keine gesetzliche Wahlquotenpflicht, zeigt sich jedoch als sozialistisches Land stark der Gleichheit verpflichtet; die Kommunistische Partei unterstützt Frauen, Jugendliche und ethnische Minderheiten. 56 % des Nationalparlaments sind Frauen.

Eine kürzlich von Latinometrics veröffentlichte Grafik zeigt, dass Kuba, Nicaragua und Mexiko sowohl regional als auch global führend bei der Frauenrepräsentation in Parlamenten sind.

Im Gegensatz zu den übertriebenen Macho-Erzählungen der englischsprachigen Medien hat Lateinamerika in den letzten Jahren große Fortschritte in Sachen Geschlechtergleichheit gemacht und ist aktuell Weltspitze in politischer Frauenvertretung.

Nicaragua

„Frauen kämpfen nicht mehr um einen Platz“, sagt Flor Avellán, Abgeordnete der Nationalversammlung Nicaraguas. „Wir haben diesen Platz jetzt und werden jeden Tag stärker.“

Nicaragua mag eines der kleinsten Länder der Region sein und in einem kürzlich veröffentlichten „Wohlstands“-Ranking unter 23 lateinamerikanischen Ländern nur auf Platz 19 liegen, doch es zählt zu den Vorreitern bei der Etablierung der Rolle von Frauen im öffentlichen Leben. Erst im vergangenen Jahr belegte Nicaragua im globalen Gender-Gap-Index des Weltwirtschaftsforums (WEF) den sechsten Platz – die höchste Position in der Region (Kuba wird vom WEF nicht bewertet) und höher als viele „entwickelte“ Länder wie die USA oder Großbritannien.

Nach der Veröffentlichung dieses Indexes ging Nicaragua einen weiteren einzigartigen Schritt, indem es ein Ko-Präsidentschaftssystem mit Frau und Mann einführte. Im Gender-Gap-Index 2025 fiel Nicaragua allerdings ohne große Erklärung vom sechsten auf den 18. Platz zurück und wurde damit hinter Barbados und Costa Rica nur noch Dritter in der Region. Dies könnte daran liegen, dass die vom WEF verwendeten Kriterien eher auf Industrieländer zugeschnitten sind und Aspekte, in denen Nicaragua stark ist – wie Mikrounternehmen oder selbstständige Frauen – nicht berücksichtigt werden.

Das WEF stellte Nicaragua als Land mit vollständiger Gleichstellung zwischen männlichen und weiblichen Vertretern im Parlament und politischen Institutionen an die Spitze. Das 2012 verabschiedete Gesetz, das diese Gleichstellung erzwingt, stieß anfänglich bei einigen Männern auf Widerstand, wird heute jedoch als Erfolg angesehen. Laut der nicaraguanischen Feministin Abigail Espinoza „hat die hohe Zahl an Frauen in Führungspositionen die Kultur verändert“ (persönliche Mitteilung). Nicaraguas einzigartiger Ansatz fordert auf allen Ebenen – von Gemeinderäten über Bürgermeisterämter bis zum Parlament und Präsidentenamt – eine 50-prozentige Frauenquote.

Die Stärkung von Frauen wird dabei nicht nur als politische Teilhabe gesehen, sondern als multidimensionaler Prozess, der gesellschaftliche Transformation und vor allem die Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen umfasst. Es gibt viele konkrete Beispiele dafür.

So wurden in den letzten 15 Jahren mehr als 23.400 Kleinstunternehmen offiziell registriert, die meisten davon in Frauenbesitz. Zudem wurden über 500 neue Frauengenossenschaften gegründet. Das „Zero Hunger“-Programm hat das Einkommen der Frauen deutlich gesteigert. Es versorgt Frauen im ländlichen Raum mit Vieh, Saatgut, Dünger und Baumaterialien und kommt landesweit jedem sechsten Haushalt direkt zugute. Nicaragua trägt zur Ernährungssouveränität bei und produziert heute 90 % der eigenen Nahrungsmittel.

Im Gesundheitsbereich sanken die Müttersterblichkeit zwischen 2006 und 2024 um fast 80 %, die Säuglingssterblichkeit um 58 %. Dieser Erfolg beruht auf einer starken Ausweitung der Gesundheitsdienste, insbesondere durch 201 „casas maternas“ (Mütterhäuser), in denen Frauen die letzten Schwangerschaftswochen verbringen können.

Noch vor Kurzem hatte Nicaragua die höchste Rate an Jugendschwangerschaften in der Region. Heute bekommen die meisten nicaraguanischen Frauen ihr erstes Kind mit 27 Jahren. Zudem belegt Nicaragua weltweit den Spitzenplatz bei der Bildung von Frauen und Mädchen. Junge schwangere Frauen können heute vielfach ihr Kind großziehen und gleichzeitig ihre Ausbildung fortsetzen.

Obwohl Gewalt gegen Frauen weiterhin ein Problem darstellt, konnte Nicaragua die Rate solcher Fälle auf das niedrigste Niveau in Mittelamerika senken. Landesweit wurden über 400 Frauenpolizeikommissionen eingerichtet, in denen ausschließlich weibliche Polizistinnen (40 % der nationalen Polizei) Frauen und Kindern helfen. Diese Kommissionen führen sogar Hausbesuche durch, um häusliche Gewalt zu erkennen und zu lösen. Durch Gesetze gegen Feminizid und Gewalt gegen Frauen wurden härtere Strafen und schnellere Justiz ermöglicht.

Die feministische Bewegung in Nicaragua ist vor allem eine klassenbasierte Bewegung, die über die Sandinistische Nationale Befreiungsfront (FSLN) wirkt. Diese kämpft nicht nur gegen Patriarchat, sondern auch für antiimperialistische und sozialistische Klassenbewusstheit.

Der „Nationale Plan zur Armutsbekämpfung und Förderung der humanitären Entwicklung 2022–2026“ bildet die Grundlage dieses Ziels. Unterstützt mit rund 60 % des Staatshaushalts, zielen diese umfassenden Programme darauf ab, Frauenrechte auf allen Ebenen und in allen Formen durch kostenlosen und qualitativ hochwertigen Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, Produktionsmitteln und Ernährungssicherheit zu verankern. Armuts- und Ungleichheitsminderung werden somit als Schlüssel zur Stärkung der Frauen angesehen.

Die Geopolitik des Machismo

Den lateinamerikanischen Macho-Kult als „mythisch“ zu bezeichnen, heißt nicht, dass er keine reale Basis hat; ganz im Gegenteil, diese Kultur beruht auf realen Gegebenheiten. Trotz erzielter Fortschritte hat Lateinamerika noch einen langen Weg vor sich, das patriarchale System vollständig zu überwinden.

Beispielsweise werden Feminizide – die vorsätzliche Tötung von Frauen oder Mädchen aufgrund ihres Geschlechts – in Guatemala, El Salvador und Honduras als besonders abscheuliche Verbrechen aufgrund ihrer „extrem hohen Raten“ definiert. Diese geschlechtsspezifische Gewalt ist kein Zufall in Gesellschaften, die seit den 1980er-Jahren von von den USA unterstützten Schmutzigen Kriegen geprägt und von Straflosigkeit durchdrungen sind. Guatemala und El Salvador waren direkt Ziel solcher Gegenaufstandsoperationen, Honduras war deren Basis. Demgegenüber gehören das revolutionäre Kuba, Chile und Nicaragua zu den Ländern mit den niedrigsten Femizidraten.

Progressive Regierungen in Mexiko, Honduras, Kuba, Venezuela und Nicaragua führen Kampagnen gegen den Macho-Kult. Konservative Regierungen wie in El Salvador und Argentinien – beide vollständig von den USA unterstützt – setzen feministische Errungenschaften aktiv zurück.

Auf regionaler Ebene machen feministische Errungenschaften unter progressiven Regierungen, die stärker nach Unabhängigkeit von den USA streben, Fortschritte. Gleichzeitig werden diese Errungenschaften von reaktionären, Washington-nahen Regimen aktiv zurückgenommen. Daher ist der Kampf gegen Machismo in Lateinamerika untrennbar mit einem breiteren antiimperialistischen Kampf verbunden.

Diese Dynamik erklärt auch, warum feministische Errungenschaften in Ländern wie Kuba, Mexiko und Nicaragua von den Mainstream-Medien meist ignoriert oder auf die Handlungen einzelner Führerinnen wie Präsidentin Sheinbaum reduziert werden. Dabei wird ein umfassender gesellschaftlicher Wandel übersehen, der patriarchale Normen herausfordert und ein Modell bietet, dem andere folgen können. Wieder einmal zeigt sich die „Bedrohung durch gutes Vorbild“ – diesmal angeführt von Frauen.

Quelle: https://www.counterpunch.org/2025/07/15/challenging-the-media-myth-of-latino-machismo/