Rémi Brague stellt in seinem Werk Europa – Der römische Weg fest: „Europa ist ein veränderlicher Begriff.“ Diese Wandelbarkeit jedoch ist keine, die unterschiedslos alle einschließt. Aus diesem Grund nimmt Brague – auch oder gerade weil man seiner Ansicht nach „mehr oder weniger europäisch“ sein kann – eine eigene Typologie vor und schreibt: „So sehr mir die protestantische Welt ebenso europäisch erscheint wie die katholische, so wenig scheint mir die Zugehörigkeit der griechisch-orthodoxen Welt des Ostens zu Europa so eindeutig wie jene der lateinisch-katholischen Welt.“

Zweifellos handelt es sich hierbei um eine religiös fundierte Unterscheidung, die letztlich Bragues eigentlicher Definition Europas zuarbeitet. Betrachtet man die europäische Idee vor dem Hintergrund der europäischen Erweiterung und der neuen Gestalt der Europäischen Union zu Beginn der 1990er Jahre, so fällt auf, dass Brague auf bemerkenswerte Weise versucht, Europa gerade durch eine Verengung zu bestimmen.

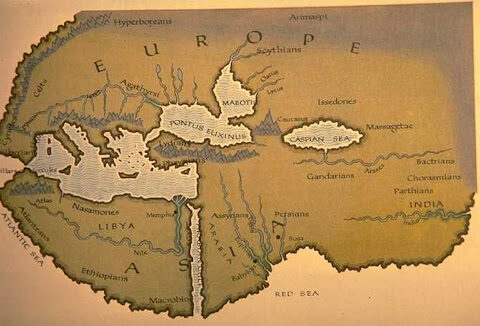

Gleichwohl stellen diese Spaltungen für Brague einen wesentlichen Schritt auf dem Weg zu seiner verengten Europa-Idee dar. Denn Brague gelangt zu seinem – sozusagen – „Kerneuropa“, indem er ein sich ausdehnendes Europa in eine Reihe von Dualitäten aufteilt. Zunächst gibt es eine erste Spaltung zwischen dem Mittelmeerraum als Westen und dem übrigen Teil der Welt als Osten – eine Teilung, die, auch wenn Brague dies nicht ausdrücklich sagt, im Grunde entlang der Grenzen des Römischen Reiches verläuft. Innerhalb dieser Spaltung kommt es sodann zu einer weiteren Zweiteilung: Mit dem Auftreten des Islam wird das Mittelmeergebiet in einen christlichen Norden und einen muslimischen Süden geteilt.

In ähnlicher Weise vollzieht sich eine dritte Spaltung, die innerhalb der ersten, aus der Teilung des Mittelmeerraums hervorgegangenen Differenz stattfindet: die Trennung zwischen dem katholischen Westen und dem orthodoxen Osten. Schließlich kommt es zu einer weiteren Teilung, diesmal innerhalb des katholischen Westens selbst, nämlich zur Abspaltung des protestantischen Nordens vom katholischen Westen. Dass Brague durch diese Abfolge von Spaltungen zu einer eng gefassten Europa-Idee zu gelangen sucht, vollzieht sich mittels einer bemerkenswerten Methode. Angesichts all dieser Teilungen stellt er die Frage: „Was besitzen wir eigentlich als unser Eigenes?“ Indem er den gemeinsamen Humanismus des barbarischen Ostens und des hellenisierten Westens betrachtet, ebenso wie eine griechische Philosophie, deren Erbe auch die islamische Welt angetreten hat, ein Judentum, das seit frühester Zeit auch außerhalb des Mittelmeerraums existierte, sowie ein Christentum, das ebenso im Osten beheimatet ist, gelangt er zu der These, dass weder das Griechische noch das Jüdische oder das Christliche als ausschließlich europäisches „Eigentum“ oder „Besitz“ gelten können.Doch – so Brague – „die christliche Welt ist weder von sich selbst noch von anderen Zivilisationen als griechisch oder jüdisch wahrgenommen worden. Sie wurde als römisch verstanden. Die Griechen wiederum dachten bereits in byzantinischer Zeit von sich selbst als Römer.“ Daraus folgt, dass das „Europa im engeren Sinne“ über eine Eigenschaft verfügt, die „vielleicht nur ihm gehört, die nur von ihm beansprucht wird und die ohnehin niemand ihm streitig zu machen versucht“: „Dies ist das Römertum – oder genauer gesagt: das Lateinische.“Mit anderen Worten: Das einzige, was Europa infolge all seiner dualen Spaltungen niemandem überlassen hat, sondern im Gegenteil allen weitergegeben hat – den Griechen, den Slawen, ja selbst dem Osmanischen Reich –, ist das Römertum. Europa ist somit der römische Weg. „Das Römertum wurde sogar vom Osmanischen Reich begehrt.“ Doch das prägende Element dieses Römertums, nämlich seine Latinität, „wurde von niemandem außerhalb Europas begehrt“.Dieses Römertum – oder genauer: diese Latinität, die außerhalb Europas niemand wollte und die daher Europas eigentliches Eigentum darstellt – weist nach Brague eine bemerkenswerte Eigenschaft auf. Wie wir bereits bei Kant sehen können, ist es das Römertum, das sowohl das ihm überlieferte Judentum (oder in der literarischen Metapher: Jerusalem) als auch das Griechentum, das Europa übermittelt wurde (also Athen), überhaupt erst zu dem macht, was Jerusalem und Athen sind. Europäer können „nur deshalb Griechen und Juden sein, weil sie zuvor Römer sind“. Das Römertum geht Jerusalem und Athen voraus. Daraus folgt, dass das Feld, auf dem diese Übertragungen stattfinden, das Römertum selbst ist.Brague reagiert daher kritisch auf eine verbreitete Haltung: „Wer den Griechen und den Juden – sei es um sie gegeneinander auszuspielen, sei es um sie gemeinsam zu verherrlichen – parallelisiert, zeigt eine deutliche Neigung, den Römer zu übersehen: Die Römer haben nichts erfunden.“ Doch diese Behauptung ist Brague zufolge falsch.

Ebenso falsch ist es, das Römertum allein dadurch verteidigen zu wollen, dass man behauptet, Rom habe das Recht besessen und weitervermittelt. Denn es gibt eine römische Erfahrung, die von Philosophen bislang kaum beachtet wurde und einen umfassenderen, ja beinahe „universellen“ Wert besitzt. Der Römer mag im Vergleich zu Juden und Griechen nichts grundlegend Neues erfunden haben. Doch er hat etwas getan, das durchaus als Innovation bezeichnet werden kann: Die Römer haben „das für sie Alte als etwas Neues hervorgebracht“. So gelangt Brague zu folgender Definition des Römischen: „Römisch sein bedeutet, die Erfahrung des Alten als etwas Neues hervorzubringen und das Alte dadurch zu erneuern, dass man es auf einen neuen Boden verpflanzt; gerade diese Erneuerung des Alten bildet das Prinzip neuer Entwicklungen. Einen Anfang als Wiederanfang zu erleben, ist etwas spezifisch Römisches.“ Demnach ist es die römische Kraft, das Alte stets neu zu machen, die – in Nancy’scher Perspektive – die Idee Europas als immer wieder neu geborenes Kind hervorzubringen vermag.

Andererseits bedeutet diese Definition, dass es ein von Elon Musk impliziertes Europa als „angestammtes Vaterland“ für eine Remigration nicht gibt. Denn das Römertum – auch wenn Brague es selbst nicht ausdrücklich so benennt – ist durch einen Rückzug aus dem Mittelmeerraum unter dem Druck des Islam in stärker kontinentale Räume und durch die erneute Beheimatung eben dieser Räume gekennzeichnet. Aus diesem Grund fasst Denis Guénoun die bei Brague durch innere Spaltungen entstandene Europäisierung des Römertums im engen Sinne und seine spätere – freilich kirchlich vermittelte – Verwandlung in ein Vaterland folgendermaßen zusammen:

„Europa ist genau dies: ein zum Land hin gedrängtes Römertum – als Kirche und als Imperium.“

Europa besitzt kein Vaterland; allenfalls gibt es das schemenhafte Erscheinen einer undeutlichen Landmasse in der Dämmerung des Abends, deren Konturen sich jeweils mit jedem neuen Vorstoß neu abzeichnen, oder – in Nancy’scher Perspektive – die fortwährende Figuration eines nicht weltumspannenden „Universalen“, das in der als Idee verstandenen, sich selbst sehenden Blickform Gestalt annimmt. Als Resultat dieser Figuration territorialisiert sich Europa immer wieder neu. Gewiss entstehen infolge dieser Territorialisierung – als Ergebnis des Rückzugs vom Mittelmeer als Binnenmeer hin zum Land – neue Elemente wie etwa das feudale Recht; entscheidend jedoch ist, dass sich dieses feudale Recht schließlich als koloniales Recht über die ganze Welt ausbreitet.

Gleichwohl werden Europäer den Rückzug vom Mittelmeerraum ins Landesinnere und das daraus hervorgegangene feudale und koloniale Recht kaum in dieser Weise erzählen. Doch bei Heidegger, den Brague neben Simone Weil kritisiert – jener Weil, die Rom gemeinsam mit Israel als ein „großes Tier“ verwarf –, begegnen uns Römertum und Latinität in einer gänzlich anderen Perspektive. Brague wirft Heidegger vor, er habe „über die römische Erfahrung kaum nachgedacht und, wenn doch, dies in äußerst negativer Weise getan“.

Nach Heidegger liegt hinter der Tatsache, dass Kant aus einer kosmopolitischen Perspektive heraus und mit der Idee einer „universalen“ Geschichte historische Grundlinien entwirft, die sich als Geschichtsschreibung von Griechenland über Rom bis in die Nachgeschichte fortsetzen, der Versuch einer Romanisierung der Griechen – ein Versuch, der zugleich die griechische Philosophie zerstört und verwandelt habe. Heidegger äußert ähnliche Kritiken auch an anderen Stellen, doch besonders deutlich formuliert er sie in seinem Parmenides, wo er diesen Vorgang an das imperium bindet. So begreift er das Römertum als eine Transformation, die selbst den griechischen Gedanken der polis in eine im modernen Sinne „politische“ Form überführt und ihn damit einer imperialen Auffassung unterwirft – nicht als eine Erneuerung des Alten, wie Brague sie sieht.

Heideggers eigentliches Anliegen besteht freilich darin zu zeigen, wohin das griechische Denken, das selbst bereits eine Übertragung ist, am besten hätte übertragen werden sollen. Für ihn enthält eine griechisch-römische Denkweise zahlreiche Fehlübertragungen; die eigentliche, angemessene Übertragung sei die griechisch-germanische. Um dies zu verdeutlichen, arbeitet Heidegger mit einer Vielzahl von Begriffen. Beschränkt man sich jedoch – wie auch in anderen seiner Werke – auf alētheia und die mit ihr verbundenen Begriffe, so lässt sich sein Anliegen folgendermaßen zusammenfassen:

Nach Heidegger wird die griechische alētheia, sobald sie romanisiert, also nach Rom übertragen wird, zu veritas; diese verwandelt sich im Mittelalter unter dem Einfluss der Kirche in adaequatio, rectitudo und iustitia und nimmt schließlich in der Moderne die Gestalt der certitudo an. Auf diese Weise erleidet die gewöhnlich mit „Wahrheit“ übersetzte alētheia – die bei den Griechen das „Entbergen des Verborgenen“ bezeichnet – einen Bedeutungsverlust. Heidegger erklärt diesen Bedeutungsverlust im Parmenides vor allem als die Transformation oder Übertragung des griechischen Begriffspaars alētheia–pseudos unter dem imperium.

Wenn der alētheia nach Heidegger ein Wahrheitsmoment innewohnt, so liegt dies nicht daran, dass sie etwas unmittelbar Sichtbares bezeichnet. Alētheia meint vielmehr dasjenige, das in einer durch die Aufhebung der Verhüllung des Verborgenen erreichten Offenheit zugänglich wird. Doch bei der Übertragung ins Römische oder Lateinische wird alētheia zu veritas. Veritas hingegen bedeutet – losgelöst von jeder Entbergung des Verborgenen – „Gewissheit“ oder „Richtigkeit“. In ähnlicher Weise wird das griechische pseudos, das „verhüllt“ oder „verdeckt“ bedeutet, bei der Übertragung ins Lateinische zu falsum; doch im pseudos liegt kein „Irrtum“ oder „Fehler“ im Sinne des falsum.

Hier bedient sich Heidegger eines kleinen Kunstgriffs, indem er behauptet, falsum umfasse neben dem „Falschen“ einer Aussage auch das, was wir als „unecht“ oder „gefälscht“ bezeichnen – etwa bei Falschgeld oder gefälschten Gemälden. Diese seien falsum, da sie widerlegbar seien. Doch genau dieser Bedeutungsgehalt liege eigentlich näher beim pseudos. Das „Unechte“ ist die nicht autorisierte Kopie des Autorisierten, hervorgebracht durch Nachahmung des Originals. Insofern lässt sich bei jeder Übertragung leicht ein Moment des „dem Original Ähnlichen“ oder des bloßen Nachahmens ausmachen.

Für Heidegger liegt der Grund für den Bedeutungsverlust des griechischen Begriffspaars alētheia–pseudos in der Gestalt, die das imperium zunächst als politische Macht und später als kirchliche Instanz annimmt, welche die griechischen Bedeutungen innerhalb ihrer eigenen ecclesia neu überträgt. Heidegger versteht das imperium dabei nicht bloß als eine spezifisch lateinische politische Formation, sondern auch als eine Weise des Seins. Zur Erläuterung greift er erneut auf pseudos zurück. Denn bei Griechen und Lateinern hat pseudos ein unterschiedliches Wesen: Die Griechen täuschen letztlich, während das lateinische falsum – aus fallere – auf das „Niederzwingen“ verweist. Auch dies ist eine Form des imperium. Denn das imperium etabliert seine eigene veritas, indem es den Anderen in das falsum treibt.

In diesem Rahmen entwickelt Heidegger auch eine Etymologie des Wortes imperium. Ihm zufolge bedeutet imperium „im-parare, errichten, ordnen: prae-cipere, etwas im Voraus besetzen und durch diese Besetzung über es verfügen, sodass man das Besetzte als Territorium besitzt“. Kurz gesagt ist imperium „Befehl, Gebot“ und somit Herrschaft. Gerade deshalb, so Heidegger, liegt der eigentliche Sinn von imperium im „erhabenen Befehl“.

So erklärt Heidegger:

„Dass der Westen heute noch – und entschiedener als je zuvor – die griechische Welt auf römischem Wege denkt, das heißt als lateinische, das heißt als (heidnisch-)christliche, das heißt als romantisch-moderneuropäische, berührt das innerste Zentrum unseres geschichtlichen Daseins. Was früher als politikos aus dem Wesen der griechischen polis hervorging, wird nun auf römischem Wege verstanden. Seit der Zeit des imperium wird das griechische Wort ‚politisch‘ als etwas Römisches verstanden. Was darin noch griechisch geblieben ist, ist nur noch sein Laut.“

Damit wendet sich Heidegger im Kern auch gegen ein römisch geprägtes politisches Verständnis.

Dies sind zweifellos bemerkenswerte Beobachtungen. Denn obwohl Heidegger sich gegen das Römertum wendet und behauptet, die Griechen würden von den germanischstämmigen Deutschen besser „gesprochen“ als von den lateinischen Römern – und das Griechische besser durch das Deutsche als durch das Lateinische zur Sprache komme –, waren es doch gerade die Deutschen, die nach dem Untergang Roms das imperium weiterzuführen versuchten und in gewisser Weise auch dessen endgültigen Zerfall herbeiführten.

Gewiss kann man die Portugiesen und Spanier, die mit kirchlicher Legitimation die Ozeane befuhren und andere Weltteile kolonisierten, als imperium begreifen; ebenso kann man die Briten, die eher als ein imperium-artig agierendes Königreich auftraten, oder – folgt man Hannah Arendt – die Amerikaner, die ihre gesamte politische Architektur aus dem Römertum entlehnten, gesondert betrachten. Doch diejenigen, die nach dem Untergang des Römischen Reiches ausdrücklich Anspruch auf dessen politisches Erbe als imperium erhoben, waren die Deutschen beziehungsweise das Konzept eines deutschen Reichs. Noch früher drängt sich als erstes Beispiel das Heilige Römische Reich Deutscher Nation auf. Warum dies so ist, hängt in gewisser Weise mit dem Römertum selbst und den Entwicklungen nach dessen Zerfall zusammen. Das heißt: Die imperiale Suche der Deutschen nimmt im Lichte der innereuropäischen Spaltungen eine spezifische, am römischen Erbe orientierte Gestalt an. Um dies kurz zu erläutern – und wenn wir von einem Europa sprechen, wie es Brague in seiner verengten und durch Spaltungen bestimmten Form beschreibt, also von einem Europa, das auch den Motor der Europäischen Union bildet –, entsteht innerhalb der Grenzen eines nach innen, zum Land hin zurückgezogenen Roms, das seine Kontinentalität gleichsam zu einem Vaterland gemacht hat, eine Achse zwischen Latinität und Germanität. Diese Achse ist hochgradig spezifisch. Auf ihr steht Frankreich als Repräsentant der poströmischen Latinität auf der einen Seite und Deutschland auf der anderen. Frankreich formiert sich aus der politischen Macht Roms heraus; Deutschland hingegen – zumindest aus der ekklesiastischen Kraft der Loslösung von einer römischen Kirche.

Dieses Bild lässt sich durchaus mit einer der inneren Spaltungen erklären, die Brague für Europa beschreibt: mit der Reformation, die die katholisch-protestantische Trennung hervorbringt. Denis Guénoun bemerkt in About Europe, dass nach dem Zusammenbruch des Römertums eines der beiden konstitutiven Elemente bestehen blieb. Die Kirche zerfiel nicht; vielmehr setzte sie ihre Tätigkeit fort und taufte sogar jene Barbaren, die das Römertum zerstört hatten. Von den beiden Instanzen, die sich im Laufe der Geschichte immer stärker verschränkten und einander stützten – die eine als imperium, die andere als ecclesia (also als Versammlungsort der Gläubigen) und die denselben imperialen Raum teilten –, war es das imperium, das zusammenbrach, nicht aber die Kirche. So wurden nach dem Zerfall des imperium die zugehörigen Territorien fragmentiert und neu definiert; auf diesen Gebieten, die kein Vaterland besaßen, sich aber so verhielten, als wären sie eines, entstanden Königreiche. Währenddessen behielt die Kirche, die ihre ekklesiastische Funktion fortsetzte, auch die Macht, den Königen imperiale Aufgaben zuzuteilen. Dies führte dazu, dass die Königreiche jene politische und theologische Einheit übernahmen, die zuvor dem imperium eigen gewesen war. Nicht mehr der Kaiser, sondern der König, der über sein Territorium herrschte und zugleich ekklesiastisch legitimiert war, wurde zum Souverän.

Doch mit dem Auftreten der Reformation und in dem Moment, in dem sich das französische Königreich nach dem Zerfall des imperium in einer anderen Lage wiederfand als Spanien, Portugal oder gar Britannien, beginnt die Trennung – oder jene Spaltung, von der Brague spricht – eine qualitative Dimension anzunehmen. Als die Reformation einsetzt, können andere Königreiche ihre Lager relativ eindeutig wählen: Spanien entscheidet sich für das katholische Lager, Britannien für das protestantische.

Frankreich hingegen, hervorgegangen aus der Eroberung Galliens durch germanischstämmige Franken, die die romanisierten Gallier besiegten, aber deren Sprache, Religion und Kultur übernahmen und so selbst latinisiert wurden, wählt zwar das katholische Lager, ist jedoch gezwungen, die Protestanten innerhalb seines eigenen Territoriums und die zunehmenden Tendenzen zur Protestantisierung zu unterdrücken. Gerade dieser Druck verleiht dem französischen Königreich eine Besonderheit gegenüber anderen Monarchien. Frankreich beginnt, Techniken der Staatlichkeit zu entwickeln. Die französische Staatsbildung ist das Ergebnis der Unterdrückung der Reformation. Doch diese Unterdrückung kehrt zu Frankreich in Gestalt der Revolution zurück. Kurz gesagt: Frankreich bleibt auch nach der Revolution im katholischen Lager, wird jedoch zugleich fähig, die Erfordernisse des Protestantismus zu praktizieren, ohne protestantisch zu werden. Dies geschieht durch die Idee einer „Nation“, die einen Staat besitzt und die mit der Revolution in Kraft gesetzt und zu einem „universellen“ Modell erhoben wird. So übernimmt die „Nation“ in Frankreich jene ekklesiastische Sammelfunktion, die zuvor der König innehatte – als eine katholische Variante des protestantischen Prinzips, dem zufolge die Religion des Fürsten auch die Religion seiner Untertanen ist. Die „Nation“ entsteht damit in Frankreich als ein politisches Projekt, das aus dem Römertum ererbt wurde.

Deutschland hingegen befindet sich zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs des Römertums noch nicht auf einem Niveau, das eine Königsherrschaft erlauben würde. Aus diesem Grund versucht es, sich zugleich als imperium wie auch als Königreich zu organisieren, und bemüht sich entsprechend um Anerkennung durch die Kirche sowie um eine Einbindung in sie. Daher schwankt Deutschland – oder das, was als deutsche Lande bezeichnet werden kann – bis zur Reformation zwischen dem Status eines imperium und dem eines Königreichs. Erst mit der Reformation und der Lossagung vom römischen Katholizismus beginnt die entstehende Idee der „Nation“, die ekklesiastische Sammelfunktion des Römertums zu ersetzen. Deutschland übernimmt die ekklesiastische Idee des Römertums, und auch die deutsche „Nation“ beginnt somit theologisch. Doch die Reformation vermag es nicht, Deutschland als „Nation“ zu einen. Stattdessen schreitet Deutschland als ein Gefüge autonomer Fürstentümer voran. In diesem Abstandnehmen vom Römertum liegt der tiefere Grund für die deutsche Hinwendung zu den Griechen.

Erst mit der Französischen Revolution und der darauffolgenden Besetzung Deutschlands entsteht – wie es in Fichtes Reden an die deutsche Nation sichtbar wird – ein deutscher Patriotismus. Doch Deutschland ist nicht in der Lage, eine diesem Patriotismus entsprechende Revolution zu vollziehen – oder, im eigentlichen Sinn des Wortes revolution in den westlichen Sprachen, eine Deveran, einen umfassenden Umlauf und Umsturz. Aus diesem Grund spiegeln die französische und die deutsche Einigung unterschiedliche Reaktionen auf denselben historischen Prozess wider, der sich nach dem Zerfall des Römertums vollzogen hat. Während Frankreich sich im Rahmen eines Staatsmodells (state) konstituiert, findet sich Deutschland stets in eine imperiale Bestimmung eingeschrieben, als wäre es dazu verurteilt, imperium zu sein. Gerade in diesen unterschiedlichen Wirkungen des Römischen liegt der Hintergrund der Differenzierung zwischen dem lateinischen Europa und dem Europa der Germanen. Lässt sich Europa also vereinigen – oder lässt es sich überhaupt wirklich vereinen?

Dieser Frage werden wir im nächsten Beitrag nachgehen, indem wir uns – über Husserl – erneut mit diesem Problem befassen.