Ein von den USA vermitteltes Friedensabkommen zwischen der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und Ruanda bindet die beiden afrikanischen Staaten an ein bedenkliches Arrangement: eines, bei dem ein Land seine mineralischen Rohstoffe an eine Supermacht abtritt – im Gegenzug für undurchsichtige Sicherheitszusagen.

Das im Juni 2025 unterzeichnete Friedensabkommen zielt darauf ab, drei Jahrzehnte anhaltender Konflikte zwischen der DRK und Ruanda zu beenden.

Ein zentraler Bestandteil des Abkommens verpflichtet beide Länder zur Entwicklung eines Rahmens für regionale wirtschaftliche Integration. Diese Vereinbarung soll die Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten, der US-Regierung und amerikanischen Investoren im Hinblick auf „transparente, formalisierte, durchgehende Lieferketten für Mineralien“ ausbauen.

Trotz seines enormen Rohstoffreichtums gehört die DRK zu den fünf ärmsten Ländern der Welt. Sie bemüht sich aktiv um US-Investitionen in ihren Rohstoffsektor.

Die USA wiederum werben mit einem potenziellen Investitionsprogramm in Milliardenhöhe, um ihre Lieferketten für strategische Mineralien in diesem traumatisierten und verarmten Gebiet zu verankern.

Der versprochene Frieden des Abkommens vom Juni 2025 beruht also auf der Anbindung von Rohstofflieferungen an die USA – im Austausch für Washingtons mächtige, aber vage formulierte militärische Schutzgarantien.

Das Abkommen sieht auch die Einrichtung eines gemeinsamen Kontrollausschusses vor – mit Vertretern der Afrikanischen Union, Katars und der USA – um Beschwerden entgegenzunehmen und Streitigkeiten zwischen der DRK und Ruanda beizulegen.

Doch über diesen Ausschuss hinaus enthält das Abkommen keine konkreten Sicherheitsverpflichtungen seitens der USA.

Die Beziehungen zwischen der DRK und Ruanda sind seit den blutigen Kongokriegen – dem Ersten (1996–1997) und dem Zweiten (1998–2003) – von Krieg und Spannungen geprägt. Im Zentrum vieler dieser Konflikte stehen die reichen Bodenschätze der DRK. Sie haben Konkurrenz, Ausbeutung und bewaffnete Gewalt angeheizt.

Das jüngste Friedensabkommen führt nun ein Ressourcen-gegen-Sicherheit-Modell ein. Solche Vereinbarungen sind in Afrika nicht neu. Sie kamen Anfang der 2000er-Jahre erstmals auf – in Form von Ressourcen-gegen-Infrastruktur-Geschäften. Dabei verpflichtete sich ein ausländischer Staat, wirtschaftliche und soziale Infrastruktur (Straßen, Häfen, Flughäfen, Krankenhäuser) zu bauen, und erhielt im Gegenzug bedeutende Anteile an staatlichen Bergbauunternehmen oder bevorzugten Zugang zu den Rohstoffen des Gastlandes.

Wir befassen uns seit über 20 Jahren mit Rohstoffrecht und Governance in Afrika. Die zentrale Frage heute lautet: Wird ein von den USA vermitteltes Ressourcen-gegen-Sicherheit-Abkommen der DRK tatsächlich helfen, von ihrem Rohstoffreichtum zu profitieren?

Basierend auf unserer Forschung zu Bergbau, Entwicklung und Nachhaltigkeit glauben wir: eher nicht.

Denn Ressourcen-gegen-Sicherheit ist lediglich die neueste Variante eines Rohstoff-Tauschmodells, das China und Russland in Ländern wie Angola, der Zentralafrikanischen Republik und der DRK eingeführt haben.

Solche Tauschgeschäfte haben die Souveränität und Verhandlungsmacht rohstoffreicher Länder wie der DRK und Angola ausgehöhlt.

Darüber hinaus sind Ressourcen-gegen-Sicherheit-Vereinbarungen noch intransparenter und komplexer als frühere Rohstoff-Tauschgeschäfte.

Sicherheitslücken der DRK

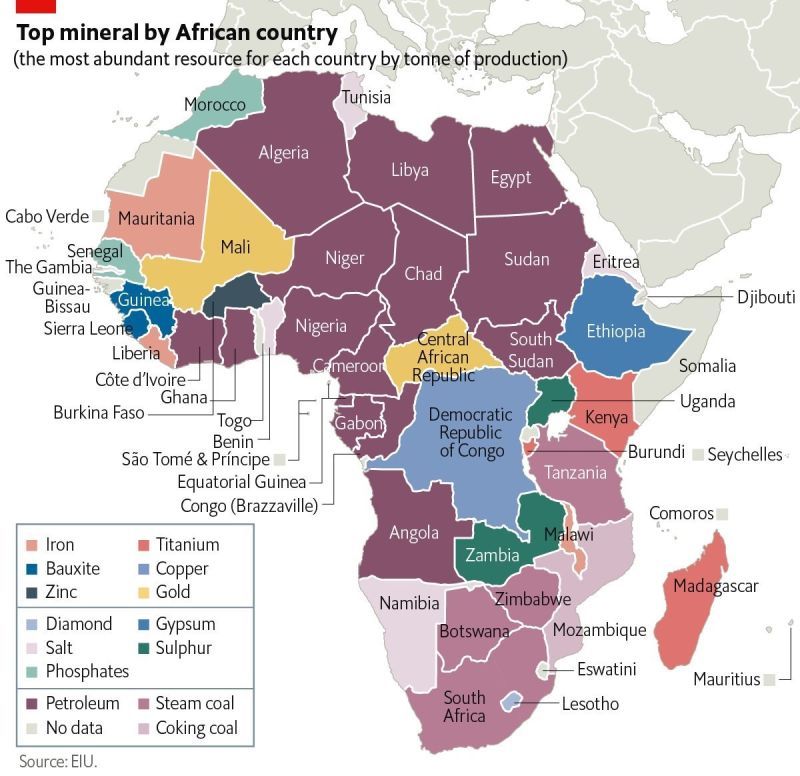

Die DRK verfügt über riesige Vorkommen an strategischen Rohstoffen wie Kobalt, Kupfer, Lithium, Mangan und Tantal – die Grundbausteine für die Technologien des 21. Jahrhunderts: Künstliche Intelligenz, Elektrofahrzeuge, Windkraft und militärische Sicherheitstechnologien. Ruanda hat weniger Rohstoffe, ist jedoch der weltweit drittgrößte Produzent von Tantal, das in Elektronik, Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik verwendet wird.

Seit fast 30 Jahren befeuern Rohstoffe Konflikte und schwere Gewalt – besonders im Osten der DRK. Wolfram, Tantal und Gold (bekannt als 3TG) finanzieren und treiben diese Konflikte an, während Regierungsstreitkräfte und schätzungsweise 130 bewaffnete Gruppen um die Kontrolle über lukrative Bergbaustandorte kämpfen. Zahlreiche Berichte und Studien beschuldigen die Nachbarländer Ruanda und Uganda, die illegale Ausbeutung von 3TG in dieser Region zu unterstützen.

Die Regierung der DRK hat es bisher nicht geschafft, effektive Sicherheitsstrukturen über ihr riesiges (2,3 Millionen Quadratkilometer) und ethnisch vielfältiges Staatsgebiet (109 Millionen Menschen, 250 ethnische Gruppen) zu etablieren. Begrenzte Ressourcen, logistische Herausforderungen und Korruption haben ihre Streitkräfte geschwächt.

In diesem Kontext erscheint militärische Unterstützung durch die USA als äußerst attraktiv. Doch unsere Forschung zeigt: Dahinter verbergen sich erhebliche Fallstricke.

Was Staaten riskieren, zu verlieren

Ressourcen-gegen-Infrastruktur- und Ressourcen-gegen-Sicherheit-Geschäfte bieten afrikanischen Staaten kurzfristig Stabilität, Finanzierung oder internationales Wohlwollen. Doch die langfristigen Kosten sind erheblich – vor allem in Form eines Verlusts staatlicher Souveränität.

So geschieht das:

-

Bestimmte Vertragsklauseln können künftige regulatorische Reformen blockieren und die gesetzgeberische Autonomie einschränken.

-

Andere Klauseln legen langfristig niedrige Preise fest – sodass rohstoffexportierende Länder bei steigenden Weltmarktpreisen keine Gewinne erzielen können.

-

Schiedsklauseln verlagern Streitigkeiten oft in internationale Foren und umgehen nationale Gerichte.

-

Infrastrukturkredite werden häufig durch Rohstoffexporte abgesichert. Das führt zur Zweckbindung von Einnahmen und schwächt die haushaltspolitische Souveränität des Landes.

Beispiele für den Verlust oder beinahe-Verlust staatlicher Souveränität durch solche Rohstoffgeschäfte gibt es in Afrika viele.

Ein Beispiel ist das Öl-gestützte Darlehen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar, das Angola 2004 von der China Eximbank erhielt. Dieses sollte durch monatliche Öllieferungen zurückgezahlt werden, wobei die Einnahmen auf von China kontrollierte Konten flossen. Die Konstruktion des Darlehens entzog den angolanischen Behörden jegliche Entscheidungsgewalt über diese Einnahmen – noch bevor das Öl überhaupt gefördert wurde.

Solche Verträge zersplittern auch die Rechenschaftspflicht. Sie betreffen oft mehrere Ministerien gleichzeitig – etwa Verteidigung, Bergbau und Handel – und entziehen sich dadurch einer wirksamen Kontrolle oder Überwachung. Diese Zersplitterung macht den Rohstoffsektor anfällig für Machtmissbrauch durch Eliten. Einflussreiche Akteure können Vereinbarungen zu ihrem persönlichen Vorteil manipulieren.

In der DR Kongo hat dies eine gewalttätige Kleptokratie hervorgebracht, in der der Rohstoffreichtum systematisch vom Volk abgezogen und von einer kleinen Machtelite abgeschöpft wird.

Nicht zuletzt besteht die Gefahr einer Wiederverfestigung extraktiver Traumata. In vielen afrikanischen Ländern zeigen die Vertreibung von Gemeinden wegen des Bergbaus und die Umweltschäden deutlich, wie sehr Lebensgrundlagen, Gesundheit und sozialer Zusammenhalt darunter leiden.

Diese Probleme sind nicht neu. Doch wenn der Rohstoffabbau an Sicherheits- oder Infrastrukturprojekte gekoppelt wird, droht dieser Schaden dauerhaft zu werden – anstatt nur ein „vorübergehender Preis“ für Entwicklung zu sein.

Was sich ändern muss

Kritische Mineralien sind „kritisch“, weil sie schwer abbaubar, schwer ersetzbar und gleichzeitig strategisch verwundbar sind. Wer über sie verfügt, kontrolliert die Zukunft.

Afrika darf diese Zukunft nicht leichtfertig eintauschen.

In einer Welt, die sich durch den globalen Wettlauf um kritische Mineralien neu formt, dürfen afrikanische Staaten den strategischen Wert ihrer Rohstoffe nicht unterschätzen. Sie verfügen über beträchtlichen Einfluss.

Aber Einfluss entfaltet nur dann Wirkung, wenn er klug und strategisch eingesetzt wird. Das bedeutet:

-

Investitionen in institutionelle Stärke und juristische Kompetenz, um bessere Verträge aushandeln zu können

-

Forderung nach lokaler Wertschöpfung und industrieller Weiterverarbeitung im eigenen Land

-

Transparenzpflichten und parlamentarische Kontrolle bei rohstoffbezogenen Abkommen

-

Ablehnung von Verträgen, die Menschenrechte, Umweltschutz oder staatliche Souveränität untergraben

Afrika besitzt die Ressourcen – und muss die Macht, die mit ihnen einhergeht, entschlossen nutzen und bewahren.

*Hanri Mostert, Inhaberin des SARChI-Lehrstuhls für Bergrecht in Afrika, Universität Kapstadt

*Tracy-Lynn Field, Professorin für Umwelt- und Nachhaltigkeitsrecht, Universität Witwatersrand