Die menschliche Natur hat in der Entwicklung der westlichen politischen Philosophie – und damit der Politik selbst – eine entscheidende Rolle gespielt. Sokrates stellte in Platons Politeia (Der Staat) die Frage, was dem Menschen „von Natur aus“ eigen sei und was lediglich auf Tradition beruhe. Traditionen können sich wandeln und von Gesellschaften bewusst gestaltet werden; die menschliche Natur hingegen ist beständig – und diese Beständigkeit macht sie für menschliche Zwecke vorrangig. So unterscheiden sich etwa menschliche Sprachen zwischen Kulturen, doch die Sprachfähigkeit ist allen Menschen gemeinsam, ob Grieche oder „Barbar“, und steht in engem Zusammenhang mit Vernunft und sozialer Organisation.

Einer der Begründer des modernen Liberalismus, Thomas Hobbes, eröffnete sein Werk Leviathan mit einem umfassenden Katalog menschlicher Leidenschaften, der als seine Auffassung von der menschlichen Natur gelesen werden kann. Hobbes vertrat die berühmte These, dass es keine angeborenen moralischen Regeln gebe und dass der „Krieg aller gegen alle“ einen Zustand der Gewalt und Unsicherheit hervorbringe, der das Leben „ekelhaft, armselig, brutal und kurz“ mache. Dieser Zustand ging nach Hobbes auf zwei grundlegende Leidenschaften zurück: das Streben nach „Gewinn“ oder Ressourcen im ökonomischen Sinn und das Verlangen nach „Ruhm“ – also danach, von anderen als überlegen anerkannt zu werden. Auch wenn Hobbes den Begriff thymos nicht verwendete, sprach er letztlich genau davon, insbesondere von den Gefahren der megalothymia – des Strebens, als jemand Überlegenes anerkannt zu werden.

Hobbes’ Erklärung der menschlichen Natur führt direkt zu seinem Politikverständnis. Die Gewalt im Naturzustand nährte die stärkste natürliche Leidenschaft: die intensive Furcht vor dem gewaltsamen Tod. Daraus leitete Hobbes sein Argument ab, dass das „erste Naturrecht“ das Recht des Einzelnen sei, sein Leben zu bewahren. Im anarchischen Naturzustand konnten Menschen nicht vermeiden, das Leben anderer zu bedrohen. Daher war der Leviathan, der Staat, notwendig, um durch einen Gesellschaftsvertrag – die teilweise Abtretung natürlicher Freiheit – das Leben aller zu sichern. Die Furcht vor dem gewaltsamen Tod überwog andere Wünsche, etwa nach Urlaub oder einer 40-Stunden-Woche, und hatte deshalb Vorrang in der Hierarchie der Grundrechte. Hobbes’ „Recht auf Leben“ war der Vorläufer von Thomas Jeffersons „Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück“ in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Dies stand in der Tradition des „Naturrechts“, die von Aristoteles über Thomas von Aquin zu Hobbes, Locke und den amerikanischen Gründervätern reichte. Auch wenn der Leviathan noch nicht als liberaler Staat im modernen Sinn gelten kann, ist es doch berechtigt, Hobbes als einen Begründer des Liberalismus zu sehen. Viele große politische Debatten der folgenden Jahrhunderte kreisten um alternative Vorstellungen von menschlicher Natur und die daraus abzuleitenden politischen Systeme. John Locke, der die amerikanischen Gründungsväter stark beeinflusste, vertrat eine mildere Sicht: Für ihn war der Mensch von Natur aus auf Eigentumserwerb und dessen produktive Nutzung ausgerichtet. Privateigentum entstand durch die Verbindung menschlicher Arbeit mit den „fast wertlosen Naturprodukten“ und bildete die Grundlage für Markt, Tausch und wirtschaftliches Wachstum. Jean-Jacques Rousseau hingegen widersprach Hobbes ausdrücklich: Der „natürliche Mensch“ sei weder gewalttätig noch gierig, sondern ein zurückhaltendes, einsames Wesen mit einem Potenzial zum Glück. Erst als Menschen in Gesellschaften zusammenlebten und begannen, sich miteinander zu vergleichen, entstanden Konkurrenz, Gewalt und Neid. Nicht die Natur, sondern die Gesellschaft war die Quelle dieser Übel. Glück konnte nur wiedergewonnen werden, wenn hinter den Konventionen und Zwängen der Gesellschaft der wahre „natürliche Mensch“ neu entdeckt würde.

Die gegensätzlichen Annahmen von Hobbes und Rousseau über die menschliche Natur haben bis heute Folgen – etwa für ökologische Debatten oder für Überlegungen zum Wesen des Glücks. Hobbes bot eine säkulare Version der christlichen Erbsündenlehre: Der Mensch sei von Natur aus gierig, feige, gewalttätig und stolz, und nur durch einen Gesellschaftsvertrag ließen sich diese Leidenschaften zügeln. Rousseau hingegen kehrte das Verhältnis von Innen und Außen um: Der Mensch sei von Natur aus gut, erst die Gesellschaft korrumpiere und mache ihn unglücklich. Diese rousseauistische Sicht teilen heute viele Anthropologen und Umweltschützer, die indigene Gesellschaften als friedlicher und umweltbewusster ansehen als die moderne Industriegesellschaft.

Seit einigen Jahrhunderten haben in den liberalen westlichen Gesellschaften viele Menschen Rousseaus Annahme von der „ursprünglichen Güte“ des Menschen übernommen. Daraus ergibt sich die Wertschätzung innerer Authentizität und die Überzeugung, dass gerade die Zwänge der Gesellschaft diese Authentizität unterdrücken und damit das natürliche Glück verhindern. In einer hobbesianischen Welt aufzuwachsen bedeutet hingegen, zu lernen, dass man nicht alles tun kann, was man will, und dass ein gelungenes Leben die Einhaltung sozialer Regeln erfordert. In einer rousseauistischen Welt dagegen ist das innere Selbst stets auf der Suche nach Befreiung von erdrückenden gesellschaftlichen Zwängen – sei es durch den Staat oder durch Traditionen.

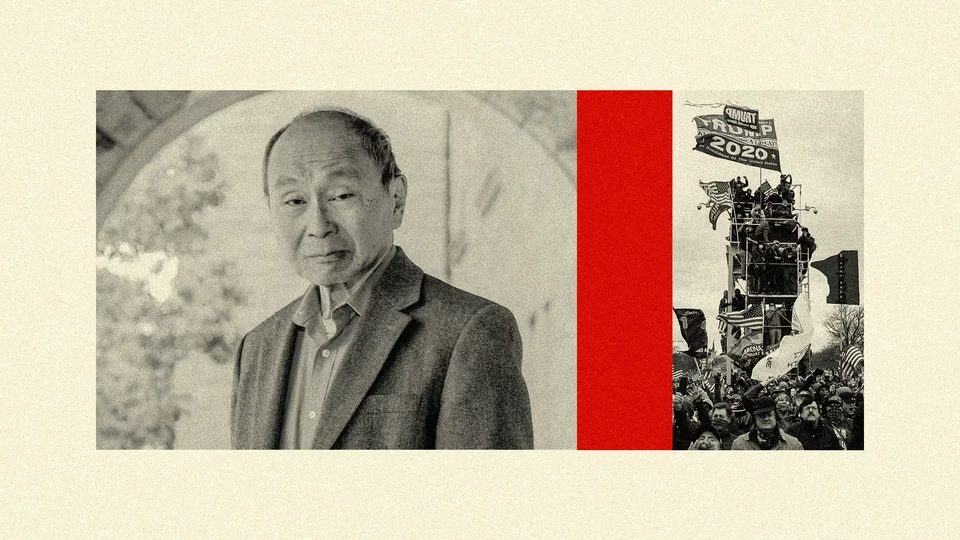

[…] ihm Ruhm verschaffen. Kürzlich, als ich wieder einen langen Aufsatz von ihm auf unserer Seite las (https://kritikbakis.com/de/die-menschliche-natur-zurueckholen/), überkam mich dasselbe Gefühl. Als ich sah, dass er scheinbar „Unser posthumanes Zukunft“ […]