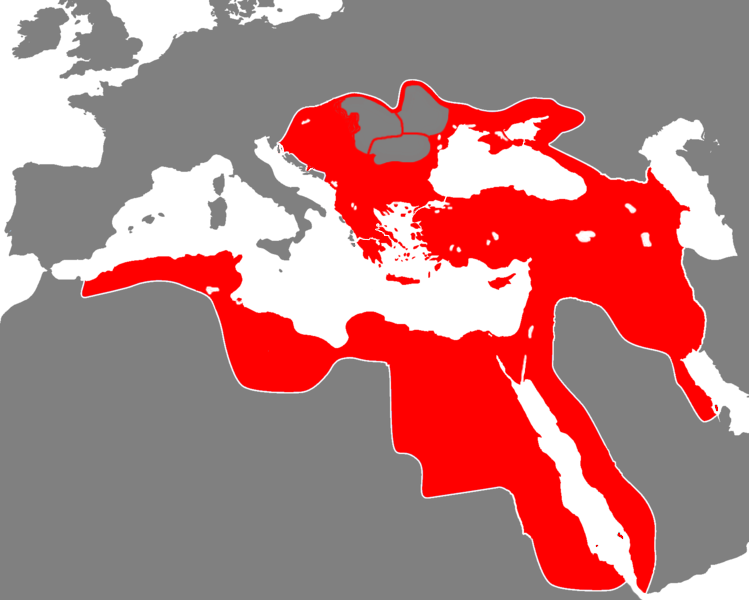

Les États-nations existants peuvent subsister, et de nouveaux peuvent être établis, mais ils ne sont que les pierres angulaires nécessaires à la construction de l’avenir. Ce qui construira réellement l’avenir, c’est la grande structure que la nation symphonique restaurera en tant que civilisation humaine prospère : Devlet-i Âliyye – la Rome musulmane. L’essence et le bastion intérieur de cette civilisation sont la République de Turquie. Son espace géographique s’étend du bassin mésopotamien-méditerranéen, mais elle n’a pas de frontières. Elle a plusieurs drapeaux, mais son drapeau commun est le croissant étoilé rouge. Sa religion est la Justice, sa nation est celle d’Ibrahim, son cœur est l’Anatolie, sa capitale est Ankara, et sa cité impériale, son Darüsselam, est Istanbul.

À son entrée est inscrit : « Protectrice des opprimés, bienvenue à Devlet-i Âliyye. »

Vous n’irez nulle part avec les voitures du passé

Maxime Gorki

Cemal Süreya disait de Ziya Gökalp qu’il était « un penseur structurant lorsqu’il se tournait vers le passé, mais regardant vers l’avenir avec un vide dans les yeux ». Alors que la Turquie poursuit la transformation de son ancien ordre institutionnel par un processus démocratique, on constate que de nombreuses figures politiques et intellectuelles du pays, à l’image de cette définition subtile, n’ont aucune vision ni conception de l’avenir.

L’ancien ordre consistait à nier le passé et à survivre dans l’incertitude du futur. Et ceux qui n’ont toujours pas su s’affranchir de ce passé sont également incapables de parler de demain. Pourtant, le « jour » a été sauvé : un siècle s’est écoulé depuis l’effondrement majeur, et il est maintenant temps de regarder vers l’avenir.

L’essence du processus : La normalisation

Le processus de démocratisation, qui inclut la résolution de la question kurde, vise en réalité à rétablir une confiance collective permettant à la nation de se projeter à nouveau vers l’avenir. Il s’agit, au sens strict du terme, d’un processus de normalisation. L’objectif final doit être de mettre un terme à l’anormalité : celle d’une ancienne Turquie dont la politique intérieure et extérieure était fondée sur la peur et les privilèges. Il faut instaurer un ordre démocratique égalitaire qui renforce la nation dans toutes ses dimensions.

Il ne faut pas oublier que le processus de transformation ne portera ses fruits que dans au moins une génération. Dès lors, il est essentiel de traverser la période actuelle avec le moins de dommages, le moins de conflits, le moins de tensions et surtout, le moins d’erreurs possibles. Car c’est maintenant que doivent être accomplies les grandes et véritables réformes.

Dans ce contexte de transition, la consolidation du pouvoir national, la canalisation efficace de son énergie accumulée et l’assimilation des expériences passées – bonnes ou mauvaises – permettront de poser les bases d’un ordre plus juste et plus libre. C’est ainsi que se renforcera l’élan d’une souveraineté véritablement populaire et démocratique.

L’énergie sociale du Moyen-Orient

Si nous catégorisons les anciennes communautés du monde islamique en termes ethniques, nous constatons que les Turcs, les Arabes et les Iraniens luttent sous un siège impérialiste dans un combat de survie à faible intensité. Quant aux communautés plus jeunes et dynamiques de l’Ummah, telles que les Kurdes, les Albanais, les Palestiniens et les Pachtounes, elles cherchent à émerger plus efficacement sur la scène historique, agissant comme de nouvelles sources d’énergie.

Cependant, faute de conditions favorables à une organisation commune sous un cadre supérieur, ces peuples énergiques se sont tournés vers le nationalisme, la première langue, le premier style et la première forme d’organisation qu’ils ont trouvés. Ces peuples n’ont pas subi directement l’effondrement de l’Empire ottoman ; ils en ont ressenti les effets de manière indirecte, conservant ainsi une énergie collective mobilisable au nom de l’Ummah. Cependant, ayant perçu une menace existentielle tout au long du XXe siècle, ils ont concentré leurs efforts sur leur propre survie. C’est pourquoi, au lieu d’un grand combat contre l’Occident au nom de l’Ummah, ils ont parfois opté pour des actions locales et consuméristes, allant jusqu’à placer leur lutte existentielle au-dessus de toute autre considération. Pourtant, dans l’histoire, aucune communauté n’a accédé à la scène mondiale uniquement par sa propre volonté. Par exemple, le sort de nombreux peuples et États du XXe siècle a été décidé par Staline, Churchill et Wilson.

En vue de mettre fin au traumatisme post-ottoman vécu par le monde islamique en général et par le bassin Mésopotamie-Méditerranée en particulier, et pour permettre à tous les peuples anciens de la région de marcher à nouveau vers l’avenir avec un destin commun, une grande structure est nécessaire. Pour ne pas laisser l’avenir de notre région entre les mains des stratégies des grandes puissances, la construction d’une puissance majeure régionale est inévitable.

Dans ce contexte, l’unification de la Turquie, du monde arabe, du Caucase, des Balkans, de l’Afrique et de l’Asie centrale autour d’une grande volonté historique commune est la garantie la plus solide pour notre avenir. Une telle volonté permettrait non seulement d’unifier l’énergie sociale de ces peuples dans un projet supérieur, mais aussi de canaliser leurs luttes existentielles vers une politique plus constructive, loin de toute opposition stérile. Cette volonté doit puiser sa force dans sa propre histoire.

L’ère historique connue sous le nom de période seldjoukide illustre parfaitement cela : elle représente l’organisation, au nom de l’Ummah, de l’énergie turque découverte par la profonde sagesse islamique à travers l’élite abbasside. La lutte des tribus turques pour exister sur la scène historique par les guerres internes a généré une dynamique de survie et de conquête, et cette dynamique a été canalisée par l’intelligence arabe, implantant ainsi les bases d’un grand empire.

Lorsque les Turcs sont arrivés dans la région, leur identité nomade les a exposés au mépris des élites locales, souvent corrompues, qui les considéraient comme des barbares-esclaves. Tant les classes dirigeantes iraniennes, arabes que byzantines les percevaient comme une menace. Cependant, le califat abbasside, faisant preuve d’une grande sagesse et d’une vision à long terme, n’a pas cherché à les exclure ou à les humilier. Au contraire, il a choisi de les honorer et de leur offrir une place digne en fonction de leurs talents. Ainsi, grâce aux Seldjoukides, qui représentaient la volonté commune des Arabes, des Iraniens, des Turcs et des Kurdes, le monde islamique a évité une catastrophe majeure.

De même, le clan Kayı, élément fondateur de l’Empire ottoman, a prospéré grâce au soutien de deux forces principales : d’une part, la classe moyenne musulmane et chrétienne d’Anatolie, lassée du chaos provoqué par l’interrègne ottoman ; d’autre part, les nobles byzantins orthodoxes, affaiblis et opprimés par les vestiges corrompus de la domination catholique latine, issue de l’invasion de 1204-1270. C’est ainsi que les Ottomans se sont imposés, à la fois comme les nobles guerriers libérateurs des Orthodoxes contre l’oppression des seigneurs féodaux byzantins latinisés d’Anatolie occidentale, et comme la force musulmane qui brandissait l’épée de l’Islam non pas contre d’autres principautés turques, mais contre les infidèles.

L’ascension rapide des Ottomans, à l’image des Seldjoukides, n’a été possible que grâce à l’existence d’une intelligence politico-sociale préexistante, qui leur a ouvert la voie et créé les conditions nécessaires pour canaliser leur énergie de manière positive. Ainsi, Rome d’Orient est devenue Rome musulmane.

Plus tard, au cours des périodes de Fatih, Yavuz et Soliman le Magnifique, l’élite d’État de cette Rome musulmane/turque – connue sous le nom de Devlet-i Âliyye (l’Empire ottoman) – a intégré les Kurdes, Arméniens, Circassiens, Albanais et Arabes en leur confiant des missions essentielles, les élevant ainsi au rang de partenaires et copropriétaires de l’État. De même, les Tatars de Crimée, les Grecs, les Serbes et les Bulgares ont connu, grâce aux Ottomans, leurs périodes les plus libres et les plus prospères de l’histoire.

Dans ce contexte, face au XXe siècle, qui peut être considéré comme une nouvelle période d’interrègne, il est impératif d’adopter une vision à long terme, à l’image de ce qui a été fait aux XIe, XVe et XVIIe siècles. Les communautés qui incarnent encore l’énergie vivante de l’Ummah islamique et de la Rome d’Orient doivent être considérées non pas sous le prisme étroit de l’ethnicité ou de l’idéologie, mais en fonction de leur potentiel historique et unificateur. Il faut rechercher des moyens d’orienter cette énergie collective vers un rôle positif pour l’ensemble du monde romain.

Dans cette perspective, la question kurde ne peut être abordée ni avec l’esprit borné et éliminatoire de l’ordre établi, ni avec une simple rhétorique fraternelle vide de sens. Il est indispensable d’adopter une approche fondée sur l’expérience historique et une volonté unificatrice.

L’essence du problème : Les faux Etats

Comme on le sait, l’ordre de Rome d’Orient-Byzance reposait sur l’équilibre des peuples arméniens et grecs en Anatolie, et des bulgares et serbes dans les Balkans. Après la conquête de Constantinople, l’Empire ottoman, tout en préservant cet équilibre, a parallèlement créé un nouvel équilibre en intégrant des populations musulmanes. En Anatolie, l’Empire ottoman a positionné les tribus turkmènes et kurdes de manière à équilibrer les arméniens et les grecs, tandis qu’aux Balkans, les Turcs installés depuis Karaman, les Albanais et les Bosniaques étaient positionnés pour équilibrer les Grecs, Bulgares et Serbes. Cette politique d’équilibre signifiait, en somme, une consolidation interne face à l’Iran à l’est et à l’Occident catholique (le Vatican) à l’ouest.

Byzance avait perdu son pouvoir en Anatolie en raison des divisions et conflits entre Arméniens et Grecs. L’Empire ottoman, dans ses dernières années, a perdu les Arméniens et les Grecs au profit des puissances occidentales, mais il a cherché à préserver l’équilibre en utilisant particulièrement les tribus kurdes et circassiennes contre les Arméniens, notamment à l’est. À l’ouest, les Grecs, Bulgares, Serbes et Albanais, pris dans le tourbillon du nationalisme, ont éclaté en petits royaumes ethniques en se révoltant contre leurs dominations, croyant fonder leurs propres états.

Après la Première Guerre mondiale, malgré la création de ces faux états par les puissances victorieuses dans notre région, la Turquie s’est construite sur le nouveau démographique et l’équilibre restants en Anatolie.

La République, en réalité, reposait désespérément sur la démographie kurde-turkmène de l’Anatolie, soit le dernier morceau de terre resté en héritage. Cependant, l’invention occidentale des identités ethniques et de la perspective nationale a détruit la tradition millénaire des peuples et a inoculé à nos nations le poison du nationalisme. Finalement, comme le disait Eric Hobsbawm : « Le nationalisme exige une croyance excessive en quelque chose qui, clairement, n’existe pas », les identités turques, kurdes, arabes, albanaises et circassiennes ont été réinventées sur une base nationaliste et mises en concurrence les unes contre les autres. Pourtant, non seulement le contenu de ces identités, mais même leurs nouvelles définitions étaient une invention de l’Occident.

En conséquence, notre région s’est retrouvée encerclée et divisée par des états, politiques, identités, races, ethnies et idéologies étrangères à nos terres, notre histoire, nos croyances et nos traditions, marquant ainsi le début d’une ère où nos sociétés se fragmentaient et se réduisaient, luttant les unes contre les autres sous l’hégémonie de l’Occident. Tout cela rappelle la fragmentation de Rome d’Orient après l’invasion des Croisés latins de 1204, avec la latinisation et l’étranglement progressif de l’Empire byzantin. Ainsi, dès les années 1920, une nouvelle forme de latinisation, sous l’apparence de la modernisation et de l’occidentalisation, a de nouveau envahi notre région.

Les puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale, en s’emparant de Mossoul et de Kirkouk, ont divisé les Kurdes en quatre parties et, en les présentant comme un levier de chantage contre la nouvelle Turquie, ont projeté les peurs de division et de destruction des élites républicaines sur les Kurdes, comme un réflexe conditionné. Pour les puissances occidentales qui ont rendu la République gouvernable par ces peurs, la tâche est devenue simple : en faisant semblant de provoquer les Kurdes, elles ont manœuvré l’État contre les Kurdes et ont manipulé les Kurdes en les opposant à l’État.

La République n’a pas pu établir une relation juste et positive avec les Kurdes. Tant la politique religieuse que la politique vis-à-vis des Alévis étaient, en essence, des politiques considérant les Kurdes comme une menace, ou plus précisément, le résultat d’une peur de division héritée du séparatisme arménien. Derrière cette perspective, il y avait l’idée que la vengeance pour le génocide arménien serait, d’une manière ou d’une autre, prise sur les Kurdes, c’est-à-dire qu’en prenant ses distances avec les Kurdes, on pourrait prévenir d’éventuelles attaques contre la Turquie, tout en tenant compte des instincts concernant l’utilisation des Kurdes par l’Iran contre la Turquie.

Ainsi, l’ordre établi par la République a passé son existence à essayer de reconquérir et de dominer à nouveau l’Anatolie. Toute sa force militaire, politique et culturelle a été concentrée sur la destruction de l’Est, où les Kurdes occupaient le centre, et de la ruralité religieuse, et la tentative d’effacer la langue et la culture des Kurdes qu’ils considéraient comme « l’autre ». En empruntant en quelque sorte la vision orientaliste de l’Occident sur le monde musulman, il a inventé sa propre « question orientale ».

Le processus de nationalisation qui a commencé avec l’Anatolie, refuge après l’Empire ottoman, sous le prétexte de construire un État moderne et conforme au régime, a en réalité sabordé la construction de la nation elle-même en créant et en ancrant une politique officielle qui a été progressivement durcie.

Dans ce cadre, la politique kurde de l’ancien État est avant tout l’expression d’une politique de purification ethnique en ce qui concerne la nation et la religion. La République, en refondant la nation, a essayé de l’occidentaliser, peut-être par souci de sécurité ou, peut-être, dans l’idée de sortir de l’arriération. En faisant cela, elle a cherché à homogénéiser la structure ethnique plurielle et symphonique de la nation sur une base culturelle, en détruisant et en reformattant la turcité, en l’assimilant au ladino et en la réformant pour que son caractère religieux ne menace pas l’Occident et ne fasse pas obstacle à la politique d’occidentalisation, en la sécularisant.

En conséquence, un régime de nationalité qui ne repose pas sur la nation, un républicanisme qui ne fait pas confiance au peuple, un parti du peuple qui ne repose pas sur son peuple, et un ordre de peurs constamment inquiet de son avenir, ont vu le jour.

Les puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale, en s’emparant de Mossoul et de Kirkouk, ont divisé les Kurdes en quatre parties et, en les présentant comme un levier de chantage contre la nouvelle Turquie, ont projeté les peurs de division et de destruction des élites républicaines sur les Kurdes, comme un réflexe conditionné. Pour les puissances occidentales qui ont rendu la République gouvernable par ces peurs, la tâche est devenue simple : en faisant semblant de provoquer les Kurdes, elles ont manœuvré l’État contre les Kurdes et ont manipulé les Kurdes en les opposant à l’État.

La République n’a pas pu établir une relation juste et positive avec les Kurdes. Tant la politique religieuse que la politique vis-à-vis des Alévis étaient, en essence, des politiques considérant les Kurdes comme une menace, ou plus précisément, le résultat d’une peur de division héritée du séparatisme arménien. Derrière cette perspective, il y avait l’idée que la vengeance pour le génocide arménien serait, d’une manière ou d’une autre, prise sur les Kurdes, c’est-à-dire qu’en prenant ses distances avec les Kurdes, on pourrait prévenir d’éventuelles attaques contre la Turquie, tout en tenant compte des instincts concernant l’utilisation des Kurdes par l’Iran contre la Turquie.

Ainsi, l’ordre établi par la République a passé son existence à essayer de reconquérir et de dominer à nouveau l’Anatolie. Toute sa force militaire, politique et culturelle a été concentrée sur la destruction de l’Est, où les Kurdes occupaient le centre, et de la ruralité religieuse, et la tentative d’effacer la langue et la culture des Kurdes qu’ils considéraient comme « l’autre ». En empruntant en quelque sorte la vision orientaliste de l’Occident sur le monde musulman, il a inventé sa propre « question orientale ».

Le processus de nationalisation qui a commencé avec l’Anatolie, refuge après l’Empire ottoman, sous le prétexte de construire un État moderne et conforme au régime, a en réalité sabordé la construction de la nation elle-même en créant et en ancrant une politique officielle qui a été progressivement durcie.

Dans ce cadre, la politique kurde de l’ancien État est avant tout l’expression d’une politique de purification ethnique en ce qui concerne la nation et la religion. La République, en refondant la nation, a essayé de l’occidentaliser, peut-être par souci de sécurité ou, peut-être, dans l’idée de sortir de l’arriération. En faisant cela, elle a cherché à homogénéiser la structure ethnique plurielle et symphonique de la nation sur une base culturelle, en détruisant et en reformatant la turcité, en l’assimilant au ladino et en la réformant pour que son caractère religieux ne menace pas l’Occident et ne fasse pas obstacle à la politique d’occidentalisation, en la sécularisant.

De ce fait, un régime de nationalité qui ne repose pas sur la nation, un républicanisme qui ne fait pas confiance au peuple, un parti du peuple qui ne repose pas sur son peuple, et un ordre de peurs constamment inquiet de son avenir, ont vu le jour.

L’essence de la solution : La grande structure de l’Empire romain musulman – le Devlet-i Âliyye

Il ne faut pas oublier qu’aucune nouvelle étape ne peut être franchie sans transformer ces faux États imposés à nos peuples en tant que systèmes de colonisation auto-imposée dépendants de l’Occident après l’Empire ottoman.

La véritable dynamique qui unit la nation n’est pas l’identité ethnique, religieuse ou sectaire, mais un État juste et commun (Devlet-i Âliyye). Il ne faut pas perdre de vue qu’une prise de conscience générale, inclusive et juste de l’État, visant à transformer l’État, qui a été dépossédé de sa substance et remis en otage à l’Occident, en une propriété de la nation, est le premier pas vers la résolution de tous les problèmes.

La question kurde sera également résolue par l’éradication de ces puissances occidentales qui l’excitent et des colonisateurs locaux complices dans le processus de rétablissement de cet ancien État.

Dans ce sens, au lieu de discuter de la question turque, kurde, de la nation ou de l’État-nation, un véritable débat sur l’État doit avoir lieu. Car la religion, la race, la secte et l’idéologie de l’État historique et réel de cette région ne sont que la liberté, la loi et la justice. Le Romain musulman est la matrice de toute la région et son nom est l’État de la liberté et de la justice.

Pour cela, discuter de la justice, de la primauté du droit, des libertés et de la moralité humaine est bien plus bénéfique que de se quereller sur des concepts d’identité sociale comme le turquisme, le kurdisme, l’arabisme, l’alévisme, le sunnisme. En effet, l’État véritable qui gardera la garde de la justice sera à la fois la grande Turquie, le Kurdistan, l’Irak, la Syrie, la Palestine, l’Arabie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le Tchétchénie, l’Albanie, la Bulgarie, la Grèce, l’Arménie, la Bosnie, etc., car il permettra de restituer tous les faux États de Wilson, de Staline et de Churchill à leurs créateurs. Le problème oriental de notre patrie, qui a commencé avec la défaite de Navarin, s’est poursuivi avec la catastrophe balkanique, a été décidé à la conférence de Reval et délimité par le Sykes-Picot, ne pourra être fermé qu’en adoptant une perspective large qui englobe l’ensemble du présent.

La nationalisation symphonique

La racine sociale de la conscience de l’État de justice réside dans la conscience nationale symphonique. La conscience nationale symphonique, multivoque et multiculturelle, qui convient à nos sociétés multiculturelles, ainsi qu’un toit d’État supérieur pour la gérer, est la mère de toutes les solutions. La croyance selon laquelle la société peut être homogénéisée en ajoutant un suffixe ethnique au concept de nation utilisé dans le sens de « nation » et que cela permettra d’assurer l’unité et la cohésion a conduit le 20e siècle à être marqué par des guerres civiles à faible intensité, la mort de dizaines de milliers de nos citoyens, ainsi que d’innombrables souffrances, persécutions, massacres et traumatismes. Ceux qui, comme si rien de tout cela n’était arrivé, continuent de présenter la même cause comme solution, tentant de maintenir une société multiethnique ensemble à l’aide de concepts ethniques, sont le symbole d’une ignorance irrécupérable, se présentant comme nationalisme ou identité nationale, ce qui est désormais devenu tellement épuisant qu’il ne mérite même plus d’être discuté. Le concept de nation, la nationalisation, la formule des empires agraires-militaires brisés par la bourgeoisie aux 19e et 20e siècles est aujourd’hui effectivement obsolète, tandis qu’en Occident et en Orient, des formules d’intégration et d’unité régionales, des alliances transnationales, voire des théories de citoyenneté mondiale, sont débattues, alors que chaque nouveau-né grandit dans ce monde-là. Il n’a aucun sens de parler de l’avenir tout en restant coincé dans les véhicules du passé.

Cette réflexion, qui perçoit chaque nouvelle formule, idée, projet ou proposition comme une tentative d’anéantir le turquisme (ou le kurdistanisme), voit le turquisme (ou le kurdistanisme) comme une valeur fixe d’un destin éternel qui tourne en rond dans un cercle vicieux. Pourtant, rien de ce qui existe ne peut être immortel tant qu’il ne se renouvelle pas, et cela s’applique aussi bien aux sociétés qu’aux États.

La nation, en tant que réalité politique du 20e siècle, continuera à exister encore un certain temps, et personne ne peut la détruire aujourd’hui. Ces unités politiques se forment, changent, se développent ou disparaissent lorsqu’elles deviennent inutiles dans les processus éco-politiques de l’histoire. Même discuter de cela est absurde. Mais il existe d’autres réalités, telles que vivre ensemble, reconnaître les différences, être un dans la pluralité, préserver et vivre côte à côte les langues et les cultures, transformer l’ethnogenèse en un élément constitutif du tout commun. Cela s’appelle une nation. La nationalisation devient un problème lorsqu’elle entre en contradiction avec cette réalité nationale concrète. La Turquie est un pays qui a achevé sa nationalisation — et en fait a réussi — mais qui n’a pas encore achevé sa nationalisation, car le problème réside dans la tentative de l’État-nation de « nationaliser » la nation.

La distinction entre nation et peuple est essentielle. Toute discussion menée sans cette distinction est incomplète, erronée et sujette à des malentendus. La nation turque est une formulation officielle qui est en harmonie avec le système international, et elle peut exister sous une forme homogène, centralisée ou bien sous une forme plus flexible et pluraliste d’intégration non homogène, comme c’est le cas dans de nombreux autres pays. La République de Turquie, en raison des préoccupations connues, a préféré réprimer l’identité kurde et favoriser la turquification, car elle a vu l’unité et la cohésion dans une homogénéisation unitaire. En fin de compte, la nation est un processus de structuration officiel, administratif et centré sur l’État. Mais le peuple, quant à lui, est le nom d’une composition historique, culturelle et religieuse et constitue un noyau plus profond qui peut exister indépendamment de l’État. L’effort pour intégrer les Kurdes et d’autres ethnies dans le concept turc peut créer une unité forcée – et cela a partiellement réussi – mais n’a pas permis d’assurer l’unité et la stabilité. Le concept de peuple, cependant, peut être défini non pas par un ethnos comme l’État et sa nation, mais par l’Islam, qui dépasse à la fois l’ethnie, les sectes ou toute autre identité idéologique. L’ethnie du peuple islamique, son identité ethnique et confessionnelle, c’est uniquement l’Islam. C’est pourquoi tous les éléments fascistes, qu’ils soient turquistes, kurdistes, nationalistes, de gauche ou sectaires, sont islamophobes. La raison de leur haine de l’Islam, qui est un sous-produit des invasions occidentales, est que l’autocolonisation souhaitée par les colonisateurs n’a pas pu être entièrement réalisée à cause de l’Islam. Ces éléments sont en grande partie aliénés non seulement de l’Islam mais aussi de cette terre et de son histoire. Ils ne comprennent pas l’‘I’ de l’Islam, tout comme ils ne comprennent toujours pas le ‘M’ du peuple. Cette forme dramatique d’aliénation mériterait une analyse distincte.

La Turquie est le siège de la composition homogène du peuple islamique. La nation turque, l’État turc, l’armée turque, sont, en fin de compte, le toit officiel de tous les composants du peuple islamique d’Anatolie, y compris les Kurdes, les Arabes, les Tcherkesses, les Géorgiens, les Albanais, etc. Cette nationalité institutionnelle doit tout son existence, son être et sa pérennité à l’existence historique du peuple islamique. Ainsi, le projet de création d’une nation moderne, lorsqu’il oublie cette réalité ou entre en conflit avec cette essence, voit sa légitimité mise en question et sa stabilité et son ordre perturbés. En effet, la tragédie sous le titre de la question kurde résulte du fait que ceux qui gouvernent l’État croient qu’ils préservent l’intégrité de la patrie en s’opposant aux séparatistes et aux régionalistes, alors qu’en réalité, c’est leur obstination insistante approchant à la mentalité du lit de Procuste* à vouloir forcer cette nationalisation, qui est en contradiction avec l’essence du peuple, qui mène à l’effort de réduire la nation dans un cadre étriqué. Malgré toutes ces politiques erronées, c’est la conscience du peuple islamique qui demeure active et permet à la nation de ne pas se diviser et à l’ordre et la stabilité du pays d’être maintenus sur une base démocratique. Cette réalité n’est pas un sujet que l’Occident, l’Angleterre, la France, la Russie ou l’OTAN peuvent définir ou effacer. C’est pourquoi, malgré tous les efforts, la nation islamique turque reste unie et indivisible dans ses diverses différences. Autrement dit, la société qui se considère comme une nation islamique n’a pas de problème ethnique, malgré tout. Cependant, la nation turque est bloquée face à l’identité nationaliste kurde, tout comme le nationalisme kurde est face à l’État-nation turc, car on tente de forcer la nation à se dissoudre ou à se diviser dans l’identité artificielle de la nation.

L’approche nationaliste turque, qui consiste à maintenir une structure unitaire comme une politique d’État, a également encouragé et provoqué une erreur similaire en réponse. Le nationalisme kurde, emporté par la demande d’un État kurde, est devenu obsédé par la création d’un État-nation kurde, et est allé jusqu’à réduire l’Islam en tant que nation à un simple niveau tribal kurde, réclamant un « palais kurde » dirigé uniquement par des seigneurs kurdes. Peut-être qu’au début du XXe siècle, les impérialistes, qui ont inventé une nation pour chaque ethnie, auraient pu créer un État-nation pour le Kurdistan, aux côtés des autres, en laissant des problèmes pour l’avenir, mais il semble qu’ils ne valorisaient pas suffisamment cette région ou trouvaient les Kurdes trop religieux et en conflit avec les Arméniens et les Assyriens, ou alors ils voulaient créer des problèmes interminables pour quatre États, et c’est pourquoi ils n’ont pas accompli cette « bienveillance ». Aujourd’hui, à la fin du XXe siècle et alors qu’un nouveau millénaire se forme avec des dynamiques très différentes, la manière dont les nationalistes kurdes, dont les désirs sont retardés, vont satisfaire leurs attentes représente un problème sérieux.

Dans chaque situation où l’ethnie, en tant que réalité ontologique fondamentale de l’humanité, ne peut plus vivre sa conséquence naturelle, il y a un besoin d’un ventre maternel ethnique qui ne cessera jamais d’exister. Si les Kurdes ne trouvent pas ce ventre ailleurs, il est tout à fait naturel qu’ils se tournent vers leur propre ventre. C’est exactement ce que faisaient les Turcs au début du XXe siècle. Celui qui ne se sent pas chez soi cherche une autre maison. C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui, et c’est ce que les non-Kurdes ne veulent tout simplement pas comprendre.

Une maison commune, un toit commun, un ventre maternel commun, peuvent être construits par l’extension de l’existant et l’atteinte de l’échelle historique. Ceux qui considèrent cette expansion comme un impérialisme territorial, à l’image des esprits nationalistes occidentaux, essaient de la ridiculiser sous le nom de « l’aspiration à l’ottomanisme », mais ils ne réagissent pas aux stratégies grandioses des États-Unis, d’Israël, de l’UE, de la Russie et de l’Iran. Pourquoi cette réaction n’est-elle dirigée vers la Turquie et sa vision turquiste ? Pourquoi traitent-ils les frontières de Sykes-Picot comme des lieux sacrés et finaux ? Peut-être est-ce là leur mission, mais il est clair que ces personnes ont un problème avec l’identité turque, kurde, arabe et islamique, et que leur seul objectif est de tracer des frontières entre ces peuples et de semer des mines de discorde. Personne, qu’il s’agisse d’opinions, de personnes ou de politiques, n’a de droit de parole sur l’avenir de notre pays et de notre nation, surtout si cela va à l’encontre de cette mission divisée.

La nation symphonique, c’est le nettoyage minutieux de ces mines et l’expression de la continuation de l’accumulation historique commune, de l’expérience et du destin communs sous l’esprit de la nation islamique. En d’autres termes, la nation islamique est le ventre maternel commun, et ceux qui tentent de se séparer de l’Islam n’ont pas de place dans cette nation. Qu’ils soient croyants, non-croyants, sans foi ou de différentes sectes, ceux qui se sentent appartenir à la nation islamique sont les enfants de ce ventre commun. Ceux qui ne se sentent pas appartenir à cette nation, qu’ils soient croyants ou non, qu’ils soient Turcs, Kurdes, Arabes, etc., ne font pas partie de cette nation islamique.

Dans ce sens, ceux qui demandent un État-nation kurde — et tout le monde a le droit de vouloir, de faire, et de défendre ce qu’il souhaite, sans avoir à mener une lutte armée ou à servir d’agent pour des puissances étrangères — doivent convaincre la nation islamique. En d’autres termes, ce n’est plus les impérialistes, mais avec l’accord des Turcs, des Arabes, des Albanais, des Circassiens, des Géorgiens, etc., qu’une fraction ethnique peut construire une autre nation pour elle-même ; ce n’est pas sa décision propre, mais celle de la nation islamique, son véritable ventre maternel. C’est ce que les nationalistes kurdes ne comprennent pas.

Dans cette région, les choses ne se règlent pas par des appâts divisant comme le droit des nations à l’autodétermination de Wilson ou de Staline, ou par des impérialismes rivaux, mais elles se résolvent par la sensibilité et la conscience de la survie, forgées au fil des siècles dans la nation islamique à travers les invasions croisées et mongoles, les guerres internes entre principautés, les guerres sectaires, les rébellions sectaires fomentées par l’Iran, et enfin la destruction de la Première Guerre mondiale. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi les divisions, alimentées par les meurtres, les calamités et les persécutions commises au nom du nationalisme turc séculier, n’ont pas trouvé de terrain fertile parmi la nation islamique, ou qui choisissent de l’ignorer, et croient que tout le monde est un ennemi juré des Kurdes, ou même espèrent que cela soit le cas, doivent absolument ne pas oublier ce détail. La conscience de la nation islamique cherche non pas à se diviser, mais à trouver des solutions pour l’unification en abandonnant les erreurs du passé et en se dirigeant vers ce qui devrait être fait.

Dans ce cadre, sans toucher à la présence physique des États existants dans le système international — en préservant les États-nations unitaires existants comme un bien commun et une force — et en intégrant les Kurdes, exclus après la chute de l’Empire Ottoman au XXe siècle, dans toutes sortes de formules politiques, culturelles et administratives qui leur sont dues, tout en associant les minorités qui, dans un contexte plus large, unissent leur destin avec celui des peuples amis de la région, il devient plus bénéfique et plus créatif de commencer à discuter de l’intégration sous une structure supérieure, plutôt que de discuter de race, de secte ou de religion. Il est désormais nécessaire de penser : ce n’est pas « soit l’un, soit l’autre », mais « les deux, ensemble ».

L’adaptation des partis et organisations qui vivent sur le dos des Kurdes à ce processus, dépassant le passé qui a conduit les Kurdes à une distance et une animosité avec les Turcs et les Arabes, en permettant à nos enfants, victimes des guerres sales où personne n’a vraiment gagné ni perdu, de discuter librement des véritables formules de coexistence fraternelle dans cette région, est essentielle.

Les inquiétudes des Turcs concernant la division et les revendications des Kurdes ne peuvent être résolues que dans un tel environnement, où elles sont abordées de manière plus calme, saine, raisonnable et réaliste. Dans un tel contexte, l’allergie envers les Kurdes, la langue kurde et le Kurdistan, ainsi que l’allergie envers les Turcs et la Turquie, deviendront un souvenir des erreurs collectives passées dont il faudra tirer des leçons.

Les nationalismes, d’une part, peuvent devenir une dynamique motivante qui, au lieu d’être divisée, est complémentaire et intégrative, tant en tant qu’impulsion positive qu’en tant que lien culturel d’appartenance. Le XXe siècle a montré qu’un nationalisme négatif, qui divise nos peuples en les utilisant comme des victimes ou des instruments des projets séparatistes ethniques et sectaires encouragés par l’Occident, n’apporte aucun bénéfice à personne.

Face à la nouvelle invasion des puissances mondiales, qui s’attaque à l’humanité en détruisant toutes les valeurs anciennes, il convient de se rassembler autour de ce qui est le plus ancien et de renforcer l’unité la plus puissante, ce qui convient à la Turquie, héritière naturelle de l’Empire romain musulman.

C’est pourquoi, tant le nationalisme turc que le nationalisme kurde doivent sortir de leur perception anachronique du monde et essayer de penser, avec discernement, en se tournant vers l’avenir, non vers le passé, et être capables de distinguer ce qui est raisonnable et possible de ce qui est impossible.

Les États-nations existants peuvent demeurer, et de nouveaux peuvent être créés, mais ils constituent les pierres angulaires nécessaires pour la construction de l’avenir. Ce qui construira l’avenir, c’est la grande structure, l’État de l’Empire musulman, qui renaîtra sous la forme d’une humanité retrouvée dans une nation symphonique. L’essence et la forteresse intérieure de cet empire sont la République de Turquie. La géographie de sa grande structure est la région du bassin Méso-mésopotamien et Méditerranéen, mais ses frontières n’existent pas. Son drapeau est multiple, mais son drapeau commun est celui du croissant et de l’étoile rouge. Sa religion est la Justice, sa nation est la nation d’Abraham, son cœur est en Anatolie, sa capitale est Ankara, et sa résidence royale est Darüsselam, c’est-à-dire Istanbul. À l’entrée, il est écrit : « Bienvenue dans l’État-Imperium, le protecteur des opprimés. »

Ce qui a été essayé est ce qui est le plus authentique. « L’histoire ne se répète pas, mais est rythmique »

Les Turcs, les Kurdes, les Arabes et les autres peuples ne peuvent préserver leurs ethnies, développer et universaliser leurs langues et cultures, vivre leurs croyances et valeurs, et porter leur identité avec fierté en tant que manifestation de dignité et de noblesse que dans un tel pays. Sinon, dans le cadre d’une guerre mondiale, une défaite totale et une disparition totale seront inévitables.

« Un homme se console facilement de la disparition du passé ; ce qui est vraiment insupportable, c’est la disparition du futur. » (Amin Maalouf, Loin de la terre d’Orient)

*Le terme lit de Procuste* fait référence à un monstre nommé Procuste dans un conte de la Grèce antique. Il enlevait ses victimes et les allongeait sur un lit chez lui. Si la victime était trop grande pour le lit, il la coupait avec une scie, et si elle était trop petite, il la forçait à s’allonger avec un étau. Autrement dit, il cherchait absolument à faire rentrer la victime dans ce lit.