Encontrar antisemitismo en el mayor filósofo del siglo pasado puede parecer, para el complejo académico judío, una peligrosa avería; pero para quienes llevan su antisemitismo con cierta dosis de orgullo, se trata de una característica de diseño. Porque ellos no abordan este pensamiento como un reflejo moral superficial, sino como algo que exige atravesar el mismo estupor instintivo que sintió Adán cuando, en el Paraíso, comprendió lo que había hecho el Demonio; no lo excluyen, sino que lo asumen.

No obstante, los debates académicos en torno a Heidegger se habían ido extinguiendo lentamente hasta el año 2014, cuando salieron a la luz los llamados Cuadernos Negros (Schwarze Hefte). Estos cuadernos constituían una mezcla de diarios personales y notas de trabajo, redactadas entre 1932 y los primeros años de la década de 1970. Esa forma híbrida, entre el registro íntimo y la anotación profesional, cobraría una relevancia especial cuando Heidegger fue acusado de un delito ya familiar: el antisemitismo.

Los Cuadernos Negros de Heidegger (Heidegger’s Black Notebooks, Columbia University Press, 2017) es una compilación de doce ensayos que abordan este debate desde distintas perspectivas académicas e intelectuales. Sin embargo, todos los textos convergen en torno a los pasajes “antisemitas” presentes en dichos cuadernos. Las acusaciones dirigidas contra Heidegger que recuerdan en cierto modo a un juicio académico-espectáculo se fundamentan en dos tipos distintos de antisemitismo. El primero podría denominarse “antisemitismo normativo”: abarca toda crítica al judaísmo o a las tradiciones judías que el propio lobby judío considera “antisemita”. El segundo tipo de acusación opera en un plano filosófico y se refiere al concepto heideggeriano de “judaísmo como entidad histórico-ontológica” (being-historical Judaism). Si bien este concepto no aparece de manera explícita en los Cuadernos Negros, se asume que está arraigado en el sistema filosófico del autor y que se manifiesta de modo implícito a través de ciertas expresiones allí contenidas. Las críticas dirigidas a los judíos suelen ser reinterpretadas por activistas judíos bajo la etiqueta de antisemitismo, despojándolas así de su contenido analítico y transformándolas en un estigma moral negativo.

Es una táctica conocida. En el plano filosófico, los críticos de Heidegger tienden a recurrir a las estrategias intelectuales más controvertidas, derivadas en gran medida del entorno académico disfuncional que ellos mismos han contribuido a construir.

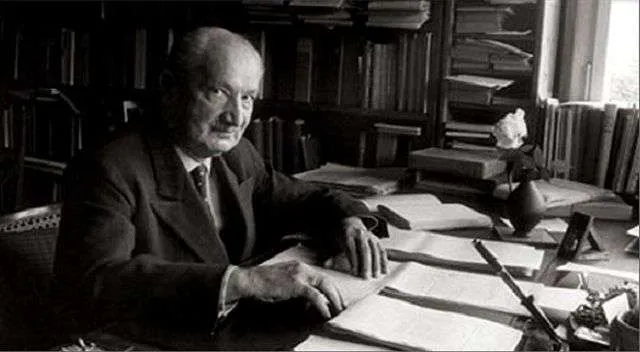

Conviene, ante todo, hacer una breve observación sobre Heidegger. Para quien no esté familiarizado con la filosofía, sus textos resultan cerrados, oscuros y de difícil comprensión. El lector debe poseer además cierto conocimiento del linaje filosófico en el que Heidegger escribe, a fin de situarlo históricamente y comprender frente a qué o contra quién está escribiendo. Incluso para quienes poseen una sólida formación filosófica, hoy son pocos los interesados en este pensador alemán, considerado uno de los mayores filósofos del siglo XX así se lo denomina también en la mencionada compilación—. Sospecho (y no es más que una conjetura) que, si uno trabaja en una universidad británica de ladrillo rojo dedicada a la filosofía analítica o de la mente, jamás habrá leído una sola página de Heidegger. En cambio, en cualquier departamento vinculado con los “estudios de la victimización”, se le menciona exclusivamente por su relación con la única figura que literalmente fue Hitler en la historia, y por su presunto antisemitismo.

Teniendo esto en cuenta, me abstendré de ensayos explícitamente heideggerianos, dejando de lado los debates de orden ontológico y epistemológico, para concentrarme en aquellas gotas del supuesto veneno antisemita que han provocado semejante reacción en los círculos académicos judíos. También será útil examinar cómo esas expresiones tan vigorosas como ambiguas han sido reutilizadas por sus supuestas víctimas.

Uno de los autores del volumen, Sander L. Gilman típico representante del activismo académico judío, resume así el eje central de la compilación:

“El escándalo actual en torno a Heidegger se refiere al contenido antisemita de los Cuadernos Negros que escribió durante los años de la guerra.”

Mientras los defensores subrayan la rareza de tales expresiones dentro de miles de páginas, los acusadores sostienen que dichas formulaciones impregnan todo el pensamiento heideggeriano.

Ahora bien, ¿qué debe entenderse exactamente por contenido antisemita? El editor de la compilación ofrece una definición del antisemitismo que merece ser citada íntegramente. Dicha definición resulta decisiva tanto para comprender el telos el propósito y la raison d’être de la obra, como para someterla, a la vez, al examen crítico de sus propios criterios.

El antisemitismo es una actitud o una forma de comportamiento dirigida contra los judíos, basada en rumores, prejuicios o en supuestas fuentes “científicas” como la teoría racial o, simplemente, el racismo, que opera en los planos emocional y/o administrativo y conduce a los siguientes resultados:

a) Difamación;

b) Denigración universal;

c) Aislamiento: prohibiciones profesionales, guetos, campos;

d) Exilio: emigración;

e) Exterminio: pogromos, ejecuciones masivas, campos de muerte.

Asimismo, consideramos antisemita todo aquello que defina a los judíos precisamente como “judíos”.

En resumen: el antisemitismo es la expresión del odio y de la hostilidad dirigidos contra los judíos.

Se trata, sin duda, de una definición extensa. Tal vez estemos demasiado acostumbrados a las versiones breves y concisas de los diccionarios. Al mismo tiempo, esta definición posee un carácter marcadamente maníaco. Si se asume que la menor señal de antisemitismo puede desencadenar, por efecto mariposa, amenazas de enorme magnitud, no resulta difícil imaginar que semejante definición podría ser pronunciada, entre ráfagas de pánico ascendente, por un Dalek.

Esta cadena de amenazas que se extiende desde la “difamación” hasta el Holocausto evoca aquel mapa visual contra el racismo producido y difundido por la Anti-Defamation League: la llamada “Pirámide del Odio”. En esa estructura, las “Actitudes Prejuiciosas” ocupan la base, seguidas por las “Conductas Prejuiciosas”, luego la “Discriminación”, más arriba la “Violencia Motivada por el Prejuicio” y, en la cúspide, el “Genocidio”. Así como la marihuana suele ser descrita como una “droga de iniciación” hacia dependencias más severas, aquí las “expresiones insensibles”, el “lenguaje no inclusivo” y las “microagresiones” se presentan como etapas inevitables en el camino hacia los campos de exterminio. El editor de la compilación emplea un esquema igualmente hiperbólico en su definición, elevando el antisemitismo al rango de una narrativa total de amenaza progresiva.

Resulta particularmente interesante la afirmación según la cual “todo aquello que defina a los judíos como judíos” debe considerarse antisemita. ¿Acaso solo los propios judíos pueden llamar “judío” a un judío? Del mismo modo, ¿solo los negros pueden dirigirse entre sí utilizando la palabra “negro”? Incluso cuando se explota la posición de víctima, el discurso académico judío conserva con frecuencia un tono cuasi masónico: solo el judío puede reconocer al judío. Tal vez parte de las reacciones más vehementes ante las críticas de Heidegger a los judíos reflejen, en el fondo, un miedo a ser reconocidos o, peor aún, desenmascarados.

Frente a las acusaciones de antisemitismo contra Heidegger, existen dos líneas fundamentales de defensa. La primera subraya la extrema escasez de tales expresiones problemáticas; la segunda sostiene que los posibles prejuicios personales del filósofo contra el judaísmo no guardan relación alguna con su proyecto filosófico. Esta primera estrategia defensiva es resumida por uno de los autores de la compilación, Richard Polt, en los siguientes términos:

“Los primeros cuatro tomos abarcan un total de 1.753 páginas. Según mis cálculos, solo veintisiete de ellas contienen referencias a los judíos o al judaísmo, y, consideradas en su contexto, estas podrían fácilmente reducirse a unas diez páginas. De esas diez, estimo que apenas una decena presenta un carácter abiertamente antisemita.”

Si adoptáramos una mirada estructuralista a la antigua, podríamos formular el dato del siguiente modo: redondeado a dos decimales, únicamente el 0,6 % de los Cuadernos Negros de Heidegger incluso según el cálculo de un autor que concede validez a las acusaciones puede considerarse antisemita. El efecto es casi mágico: resulta evidente que Heidegger manejaba las palabras con un poder que rozaba lo oculto. Tan escasas expresiones producen, sin embargo, una resonancia desmesurada; incluso la enunciación performativa de un antisemitismo trivial parece interpretarse como parte predestinada del camino hacia un segundo Holocausto.

Volviendo a la introducción, nos encontramos con el ejemplo A una de las “expresiones de peor reputación” contenidas en los Cuadernos Negros, en la que Heidegger reflexiona sobre el judaísmo, la nación y las fronteras militares.

“El judaísmo mundial, incitado por los emigrados de Alemania, es inasible en todas partes. Cuando despliega todo su poder, no necesita emprender acción militar alguna; en cambio, nosotros debemos sacrificar la mejor sangre de nuestro pueblo, lo mejor de lo mejor.”

Si Heidegger sugiere aquí que un pueblo sin Estado no puede mantener un ejército permanente y, por tanto, no puede participar directamente en las guerras, resulta difícil refutar su argumento. Sin embargo, dentro del contexto de la compilación, la cuestión decisiva es el problema del “contexto” planteado posteriormente por el editor:

“¿Es antisemita esta nota la anterior, o acaso lo es toda la lista?”

Las afirmaciones individuales deben situarse en marcos más amplios; aislarlas y calificarlas de antisemitas de manera directa equivale a ignorar las condiciones, los contextos e incluso las modalidades de pensamiento que las hicieron posibles.

Ninguna expresión en un texto posee significado por sí misma; solo lo adquiere en relación con el contexto que la rodea. Pero ¿qué ocurre en los casos en que no aparecen expresiones abiertamente antisemitas? ¿Es posible preparar el terreno para discursos antisemitas, promoverlos o insinuarlos, sin enunciarlos explícitamente? ¿Y hasta qué punto resulta justo acusar de antisemitismo en tales circunstancias?

El editor de la compilación consolida esta discusión con una frase decisiva:

“El antisemitismo puede operar eficazmente incluso cuando no está presente de forma explícita en las expresiones acusatorias.”

Afirma además que los Cuadernos Negros de Heidegger, e incluso todo su legado su Nachlass, son “susceptibles de ser desarrollados en direcciones antisemitas”.

Es precisamente en este punto donde conviene mantenerse especialmente alerta ante las artimañas del posestructuralismo. Por ello, resulta oportuno un breve desvío para situar a Heidegger y a sus críticos aquí tratados dentro de ese movimiento intelectual aparentemente subversivo. En torno al posestructuralismo o, si se prefiere, al posmodernismo circulan en ciertos ámbitos de la derecha disidente innumerables y torpes necedades. Entre los nombres clásicos responsabilizados de haber instaurado en la academia contemporánea un clima de libertad epistemológica excesiva se encuentran Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean-François Lyotard, Jacques Lacan (si entre quienes leen estas líneas hay alguien que entienda una sola palabra de lo que decía, ruego me lo haga saber), Julia Kristeva y otros. Aunque el papel de estas figuras en el desarraigo de la razón respecto de sus fundamentos ilustrados suele sostenerse con argumentos plausibles, fuera del mundo universitario casi nadie las lee.

La filosofía opera mediante un efecto de goteo; lo mismo ocurre en el mundo del diseño de moda (y, en realidad, en la academia en general). Las extravagancias que se exhiben en las pasarelas de París o Milán están destinadas únicamente a ser llevadas por estrellas del pop, pero con el tiempo versiones diluidas de esos diseños acaban llegando a los escaparates de las tiendas. El pensamiento posestructuralista como otras corrientes filosóficas que marcaron época funciona de manera similar. Nadie se convirtió de la noche a la mañana en un “sujeto pensante” plenamente consciente de su existencia tras la publicación del Discurso del método de Descartes. Del mismo modo, la Crítica de la razón pura no provocó una “revolución kantiana” inmediata en el ámbito científico; más bien, Kant escribió sobre la razón de tal forma que sus ideas terminaron por confluir con los campos del saber que debían explicar la relación entre el observador y lo observado.

Los efectos del pensamiento filosófico se manifiestan con el tiempo, y las peores derivas del posestructuralismo o del posmodernismo nacido en los años sesenta o, más precisamente, el abuso de estas corrientes comienzan apenas ahora a dar sus frutos más amargos.

Aun así, confieso un interés particular por los primeros escritos de Derrida, especialmente por sus ensayos y libros filosóficos. Sin embargo, buena parte de lo que encuentro en las críticas provenientes de la extrema derecha suena como si proviniera de “alguien que oyó hablar de Derrida por otro que oyó hablar de él”. No hay ni la más mínima familiaridad con los textos ni con sus conceptos. Para leer a Derrida, uno debe comprender que no se trata de “filosofía para el público”, sino de “filosofía para filósofos”. Pero, como un virus filtrado de un laboratorio chino, las peores formas de la “deconstrucción” derridiana se escaparon, se transmitieron de oído en oído y se popularizaron.

El pensamiento posestructuralista ofrece intuiciones valiosas mientras permanece dentro del ámbito académico. Sin embargo, cuando sale del aula y comienza a influir en el mundo exterior cuando las personas en la universidad, y los medios que las siguen de cerca, llegan a creer que Derrida afirmaba realmente que “un texto puede significar cualquier cosa”, aparecen los resultados que hoy contemplamos.

En un artículo que escribí para Counter-Currents, defendí a Derrida, especialmente en relación con su obra Of Grammatology. En síntesis, el pensamiento posmoderno permite una amplia gama de trucos intelectuales. Y lo mismo puede decirse de Heidegger.

En el plano epistemológico, y desde la lógica inductiva, en algunos ensayos de esta compilación es evidente que “algo turbio sucede en el cruce”.

Las acusaciones dirigidas contra Heidegger pueden resumirse en lo siguiente: que los judíos representan la alteridad, que promueven el dominio global a través del desarrollo tecnológico y que son excesivamente racionales. Bettina Bergo subraya “la supuesta carencia de mundo y la habilidad calculadora de los judíos”. Estos rasgos se vinculan, según Heidegger, con la Machenschaft la manipulación técnica y la cooperación con estructuras de gigantismo, a la que considera el factor esencial de la devastación del mundo. El editor agrupa el antisemitismo en el pensamiento heideggeriano bajo tres categorías principales.

-

La idea de que el modo de pensar judío es enteramente calculador.

-

La idea de que los judíos viven según un principio racial.

-

La idea de que los judíos están despiadadamente consagrados a la tarea de erradicar toda forma de existencia.

Los círculos intelectuales judíos aprecian las metáforas, y los dos primeros puntos son, en su sentido, tropos que ellos pueden entender con facilidad. Para quienes intentan definir el antisemitismo, una afirmación cuanto más repetida tanto más fácilmente se convierte en figura retórica. Y los tropos, en estos contextos, siempre son nocivos.

El tercer punto, sin embargo, es menos conocido, pues posee un contenido esencialmente más filosófico. Peter Trawny sitúa en el centro de su lectura de Heidegger el concepto de antisemitismo histórico-ontológico (Being-Historical Anti-Semitism), tanto en su ensayo “The Universal and Annihilation: Heidegger’s Being-Historical Anti-Semitism” (Lo universal y la aniquilación: el antisemitismo histórico-ontológico de Heidegger), incluido en esta compilación, como en su libro Heidegger and the Myth of a Jewish World Conspiracy (Heidegger y el mito de una conspiración judía mundial).

Esta perspectiva revela también un curioso patrón de comportamiento, típicamente judío, que podría denominarse “defensa acusatoria” (accusatory defense): los judíos insisten en tratar incluso las ofensas dirigidas contra ellos como un “acontecimiento histórico-mundial”. El antisemitismo mismo se convierte así en una herramienta para demostrar la centralidad de la existencia judía y de su tribu en la historia universal. Es una forma de conducta colectiva, representada bajo los focos, que contiene un tono inconfundiblemente narcisista. Tal vez el judaísmo internacional, debido a sus vastos intereses en la industria del entretenimiento, sea sencillamente incapaz de resistirse a los reflectores.

El señor Trawny es un estudioso especializado en el antisemitismo de Heidegger. Señala que el filósofo consideraba el judaísmo como parte de un “proceso histórico” y ofrece la siguiente observación sobre el concepto de “judaísmo mundial”:

“El judaísmo mundial se presenta, en la narrativa del beyng [término que traduce el ‘Seyn’ heideggeriano, forma arcaica y estratificada de Being], como una representación distintiva de la Machenschaft, es decir, de la manipulación o maquinación. El propio término judaísmo mundial constituye ya un indicio problemático. No es raro que Heidegger insista en que sus enunciados deben entenderse literalmente.”

Siempre pensé que literalmente era una de esas pocas palabras que no necesitan comillas, pero dejemos eso a un lado. Aun así, es evidente que aquí se establece una conexión aunque tal vínculo solo puede cobrar sentido dentro de la elasticidad del pensamiento posmoderno. Y ello no significa necesariamente que dicha conexión sea legítima, ni que de ella pueda extraerse un significado mayor que el que realmente posee.

Sin embargo, el señor Trawny posee en sus manos una especie de “as de triunfo judío” para sostener su tesis de que Heidegger responsabilizaba al judaísmo mundial de todos los males de la humanidad: Los Protocolos de los Sabios de Sion. Este pasaje merece una cita extensa, pues revela hasta qué punto la falsificación de los Protocolos ha sido instrumentalizada por ciertos círculos judíos:

“Los Protocolos de los Sabios de Sion describen un ‘judaísmo mundial’ que actúa a escala global y que, valiéndose de medios modernos por ejemplo, la ‘prensa internacional’, aspira en secreto al dominio del mundo. En mi opinión, Heidegger no leyó nunca los Protocolos. Tampoco lo necesitaba: estos textos circulaban constantemente en los discursos de Hitler y en el material propagandístico del Tercer Reich. No puede pensarse en otra fuente para el concepto de ‘judaísmo mundial’. Los Protocolos de los Sabios de Sion constituyen el ‘punto de referencia absoluto’ para ese término (Wolfgang Benz).”

Lo notable aquí es que las discusiones sobre los Protocolos suelen girar en torno a la “acusación de sangre”, una falacia tan obvia como caricaturesca. En cambio, la cuestión de la hegemonía global apenas se menciona y, cuando lo hace, solo ocurre en los pasillos cerrados de la academia, accesibles a unos pocos. Las acusaciones de triunfalismo mundial dirigidas contra los judíos se apoyan, por lo general, en otra noción estrechamente asociada a ellos: la carencia de mundo (worldlessness).

En un ensayo de Sander Gilman se afirma que Heidegger acusaba a los judíos de “carecer de mundo” y, por tanto, de no pertenecer con la excepción de Israel, que fue establecido precipitadamente por los británicos a ningún Estado-nación. Gilman, activista académico judío, sostiene que todos los pueblos deberían ser “ciudadanos del mundo”; desde luego, de un “mundo” redefinido para incluir las geografías mentales de las identidades transgénero. Defiende, además, que las “fronteras” del género deben ser libremente transitables y, en consecuencia, accesibles. Esta posición coincide con el debate sobre las “topografías” abordado por Trawny en su ensayo introductorio.

Los judíos, al no poder integrarse al mundo en sentido nacional, se ven obligados a concebir el mundo entero como si fuera su propio Estado. Si esto refleja el temor más profundo de Heidegger, no resulta fácil catalogarlo como una fobia irracional. Históricamente, los judíos han demostrado una notable habilidad para emplear instrumentos conceptuales con el fin de ocultar su propio peso simbólico. En los frentes de las guerras culturales y con tal de mantener en alto el emblema del antisemitismo, no dudarán en recurrir a cualquier medio disponible, incluido el mismo ámbito de la academia posmoderna.

Uno de los aspectos más sorprendentes de la crítica dirigida a los judíos es su capacidad para ser reapropiada y reutilizada por los propios judíos. Sospecho que aquí opera un principio. Hace algunos años, conversaba con un caballero a quien no conocía, durante una fiesta con amigos comunes. Me comentó que su afición era el judo. Le pregunté cuál era, para los no iniciados, el principio más útil de ese arte. Respondió sin vacilar: “Utiliza la fuerza de tu enemigo en su contra.” Ese, y solo ese, parece ser el protocolo vigente de los sabios de Sión contemporáneos.

El ensayo de Michael Marder titulado “The Other ‘Jewish Question’” alude al texto de Karl Marx de 1843, On the Jewish Question. Marder reflexiona sobre cómo un pueblo puede llegar a convertirse en una “cuestión”. La pregunta alternativa sería: ¿qué ha hecho un pueblo para convertirse en una pregunta? Marder sostiene que Heidegger fracasó en su intento de convertir al “judaísmo internacional” en una verdadera pregunta y que, de igual modo, no logró producir “una figuración concreta, un agente oculto” que encarnara la consumación nihilista de la metafísica. Además, se le acusa de identificar el impulso autodestructivo de la humanidad con una suerte de masoquismo existencial atribuido exclusivamente a los judíos hegemónicos.

El texto de cierre, “The Persistence of the Ontological” (La persistencia de lo ontológico), firmado por Slavoj Žižek y subtitulado “Why Heidegger Should Not Be Criminalized” (Por qué no debe criminalizarse a Heidegger), parece ofrecer un enfoque académico equilibrado. El ensayo se desarrolla principalmente en un terreno heideggeriano y apenas se adentra en el debate sobre el antisemitismo; sin embargo, cuando lo hace, apunta directamente al núcleo del problema. Žižek retoma, por ejemplo, el argumento de Ernst Nolte, según el cual el compromiso académico de Heidegger en 1933 puede justificarse bajo la creencia de que, tras el comunismo al que el fascismo reaccionó finalmente, “un fascismo moderado constituía una respuesta legítima frente a la amenaza comunista”. Se trata de una defensa plausible: no parece razonable suponer que Heidegger aceptara la oferta de Hitler tras haber examinado y aprobado previamente los planos de Auschwitz.

Aunque en los Cuadernos Negros se encuentran pruebas de que Heidegger se distanció progresivamente de Hitler, el veredicto ya estaba sellado. La pérdida de fe de Heidegger en el Reich no se debió al nazismo en sí, sino al hecho de que “los propios nazis habían sucumbido a la Machenschaft tecnonihilista”, esa maquinaria del dominio técnico que él mismo había denunciado como signo último de la decadencia del ser.

Esa Machenschaft la “maquinación” o “astucia técnica” constituye, según la opinión predominante en la compilación, la misma estructura de la que Heidegger habría hecho responsables a los judíos. En la obra abundan ejemplos de este tipo de forzamientos, donde los carruajes filosóficos se enganchan arbitrariamente a caballos ideológicos. El estilo de pensamiento permisivo promovido por la “teoría crítica” no solo es alentado por el sistema educativo, sino que además propicia maniobras argumentativas tan sutiles como engañosas.

Žižek resume los once ensayos anteriores en una sola frase:

“Aunque el antisemitismo persiste en Heidegger, incluso después de su desilusión con el nazismo, no desempeña un papel central en su pensamiento; más bien ocupa un lugar marginal. El antisemitismo funciona únicamente como ejemplificación o representación de una estructura central, una estructura que podría subsistir perfectamente sin él.”

Žižek reconoce que Heidegger poseía “una teoría coherente acerca de los judíos”, pero subraya al mismo tiempo que evitó toda forma de “racismo biológico primitivo”. Por otro lado, otro de los autores de la compilación sostiene que en 1934 poco antes de su dimisión del rectorado de Friburgo Heidegger solicitó la creación de una “cátedra en doctrina racial y biología de la raza”.

Si consideramos que hoy las universidades ceden de manera semejante ante las exigencias de los Black Caucus los lobbies académicos afrodescendientes, el paralelismo resulta cuanto menos sugestivo. Heidegger, sin embargo, relacionaba la influencia global del judaísmo con la “degradación tecnológica total del Ser”. Junto a Spengler y Evola, advirtió repetidamente sobre los peligros de la técnica: no solo en el sentido de la mecanización desenfrenada del mundo, sino también en la reducción del ser humano a un “recurso disponible” (standing reserve) para las máquinas. En la era de la inteligencia artificial, esas advertencias adquieren una resonancia aún más inquietante.

En cuanto a la cuestión del genocidio, Žižek concede que los judíos preocupados por este tema pueden tener motivos legítimos. “Aquí es donde las cosas se oscurecen realmente”, escribe. Un apunte de Heidegger, datado en 1942, aparece citado en varios ensayos de la compilación:

“La forma más alta de la política y el acto supremo consisten en colocar al adversario en una posición tal que se vea obligado a destruirse a sí mismo.”

El genocidio se presenta, por supuesto, como un proceso completamente mecanizado, administrativo y tecnocrático. Se lo considera un ejemplo paradigmático de la configuración del mundo a través de la Machenschaft la “maquinación”, y los judíos rechazan tajantemente semejante imputación. Sin embargo, una cadena de asociaciones sumamente arbitraria podría conducir a las siguientes conclusiones:

-

Los judíos fomentaron y se beneficiaron del rápido desarrollo de la tecnología y de la mecanización global.

-

El genocidio fue un acontecimiento tecnológico y mecanizado.

-

Por tanto, los judíos contribuyeron a su propia destrucción.

Para un no judío atento a los asuntos del mundo, no hay necesidad de defender a Heidegger. El mundo en que vivimos ese mundo Verfallen, “en caída”, como él lo denominaba es, en buena medida, un producto del diseño judío. En cambio, para el ámbito académico formado tanto por los protocolos del judaísmo moderno como por otros sectores intelectuales, sí resulta necesaria una defensa. La frase final del ensayo de Žižek ofrece uno de los argumentos que podrían justificarla:

“Nada de lo contenido en los Cuadernos Negros cambia el hecho de que el pensamiento de Heidegger representa una contribución fundamental a nuestra manera de enfrentarnos con las cuestiones últimas.”

Esa afirmación recuerda el gesto de otorgar una “estrella dorada” a un alumno travieso como indulgencia por su mala conducta; pero algo semejante ocurre con toda figura literaria o filosófica controvertida. Ni sus actos ni los pasajes aislados de sus textos que a menudo se utilizan como palancas para desacreditar el conjunto anulan el valor de su obra. El mismo argumento puede aplicarse, mutatis mutandis, a la actitud del lobby académico judío representado en algunos de los ensayos: la selección de fragmentos aislados para emitir juicios globales sobre un texto o una posición filosófica entera.

A este punto alude también Hans Ulrich Gumbrecht, otro de los autores de la compilación:

“Que críticos tan desmesurados como Emmanuel Faye movilicen este tipo de pruebas para expulsar por completo a Heidegger del canon filosófico como si así todas sus intuiciones quedaran invalidadas me parece una reacción excesiva, incompatible con las prácticas hermenéuticas establecidas de nuestra disciplina.”

Desde luego, esa sensibilidad textual debe funcionar en ambos sentidos. En los sectores todavía vagamente definidos como “derecha disidente”, hay quienes han convertido su crítica a los judíos en una obsesión patológica más que en un escepticismo saludable. Ojalá hubiera conservado una antología de los comentarios que tales personas han dejado en mis textos a lo largo de los años. Yo los llamo “la brigada goy”.

Personalmente había dejado de lado, por un tiempo, lo que denomino la cuestión judía 2.0; me parecía un tema demasiado absorbente y totalizador. La llamo así porque ya no se trata tanto de preguntarnos “¿qué haremos con los judíos?”, sino de cuestionar “¿qué harán los judíos con nosotros?”. No por adular, pero tras este proceso comencé a leer el libro del editor de la compilación, The Culture of Critique.

Lo que me impresionó fue la profundidad del análisis, la fiabilidad del relato y el contexto metodológico aportado por un psicólogo; también el equilibrio entre hechos, cifras y dinámicas culturales. ¡Qué contraste con el balbuceo casi tourettiano de la “brigada goy”!

El dispositivo conceptual del “antisemitismo” es precisamente eso: un mecanismo. Sus piezas funcionan en conjunto; no se trata simplemente de un epíteto como “racista” o “fascista”, términos más performativos que descriptivos. Su función esencial consiste en invertir la verdad y hacer que el antisemita inadvertido a menudo inconsciente de serlo caiga en la trampa.

Heidegger, en los Cuadernos Negros, formula la siguiente pregunta:

“¿Cuál es el fundamento de la extraña predestinación del judaísmo hacia una culpabilidad planetaria?”

Si realmente creemos que tal culpabilidad planetaria pertenece al judaísmo, ¿no tenemos también derecho a plantear esa misma pregunta? ¿Por qué no? Preguntas de este tipo no pueden ser silenciadas mediante los edictos arbitrarios de una autoridad por prohibiciones ex cathedra sin posibilidad de apelación legítima.

El próximo año se cumplirá el centenario de la publicación de Ser y tiempo (Being and Time). Este invierno pienso releerlo por cuarta vez, creo. Por fortuna, no siendo judío, podré disfrutar nuevamente de su lectura sin experimentar aquella envolvente inquietud de la que hablaba Emmanuel Levinas.

Robert Bernasconi relata que, tras la publicación en 1988 de un libro clave en los debates sobre Heidegger, Levinas reafirmó su admiración por Ser y tiempo, pero al mismo tiempo planteó una pregunta decisiva: “¿Resuena allí, acaso, el eco del mal?”.

El genocidio se presenta, desde luego, como un proceso enteramente mecanizado, administrativo y tecnocrático. Se lo entiende como un ejemplo paradigmático de la configuración del mundo mediante la Machenschaft la “maquinación”, y los judíos rechazan con firmeza semejante acusación. No obstante, a través de una cadena de asociaciones más bien arbitraria podría llegarse a las siguientes conclusiones:

-

Los judíos promovieron y se beneficiaron del rápido desarrollo de la tecnología y de la mecanización global.

-

El genocidio fue un acontecimiento tecnológico y mecanizado.

-

Por ende, los judíos habrían contribuido a su propia destrucción.

Para un no judío atento a los asuntos del mundo, no hay necesidad de defender a Heidegger. El mundo en que vivimos ese mundo Verfallen, “en caída”, como él lo definía es, al menos en parte, un producto del diseño judío. En cambio, en el ámbito académico configurado tanto por los protocolos del judaísmo moderno como por otros sectores intelectuales sí parece necesaria una defensa. La frase final del ensayo de Žižek ofrece uno de los argumentos más sólidos en ese sentido:

“Nada de lo contenido en los Cuadernos Negros altera el hecho de que el pensamiento de Heidegger constituye una contribución fundamental a nuestra manera de enfrentarnos a las cuestiones últimas.”

Esa afirmación recuerda al gesto de otorgar una “estrella dorada” a un alumno travieso, como indulgencia por su mal comportamiento; pero algo semejante ocurre con toda figura literaria o filosófica polémica. Ni sus actos ni los fragmentos aislados de sus textos que con frecuencia se emplean como palancas para desacreditar la totalidad anulan el valor de su obra. El mismo argumento puede aplicarse, mutatis mutandis, a la actitud del lobby académico judío representado en algunos de los ensayos: la selección de pasajes descontextualizados para emitir juicios globales sobre un texto o una posición filosófica completa.

A este punto alude también Hans Ulrich Gumbrecht, otro de los autores de la compilación:

“Que críticos tan desmesurados como Emmanuel Faye movilicen este tipo de pruebas para expulsar por completo a Heidegger del canon filosófico como si así todas sus intuiciones quedaran invalidadas me parece una reacción excesiva, incompatible con las prácticas hermenéuticas establecidas de nuestra disciplina.”

Naturalmente, esa sensibilidad textual debe operar en ambos sentidos. Dentro de los sectores aún vagamente definidos como “derecha disidente”, existen también quienes han transformado su crítica a los judíos en una obsesión patológica más que en un escepticismo razonable. Ojalá hubiera conservado una antología de los comentarios que esas personas dejaron en mis textos a lo largo de los años. Yo los llamo “la brigada goy”.

Durante un tiempo había dejado de lado lo que denomino la cuestión judía 2.0; me parecía un asunto demasiado absorbente y totalizador. La llamo así porque ya no se trata tanto de preguntarnos “¿qué haremos con los judíos?”, sino más bien de interrogar “¿qué harán los judíos con nosotros?”. Sin intención de halagar, debo admitir que después de este proceso comencé a leer el libro del editor de la compilación, The Culture of Critique.

Lo que me impresionó fue la profundidad del análisis, la solidez del relato y el contexto metodológico aportado por un psicólogo; también el equilibrio entre hechos, cifras y dinámicas culturales. ¡Qué contraste con el balbuceo casi tourettiano de la “brigada goy”!

El dispositivo conceptual del “antisemitismo” es precisamente eso: un mecanismo. Sus piezas funcionan de manera interdependiente; no se trata meramente de un epíteto como “racista” o “fascista”, términos de carácter más performativo que descriptivo. Su función esencial consiste en invertir la verdad y en hacer que el antisemita inadvertido a menudo inconsciente de serlo caiga en la trampa.

En los Cuadernos Negros, Heidegger formula la siguiente pregunta:

“¿Cuál es el fundamento de la extraña predestinación del judaísmo hacia una culpabilidad planetaria?”

Si realmente creemos que tal culpabilidad planetaria pertenece al judaísmo, ¿no tendríamos también derecho a plantear esa misma pregunta? ¿Por qué no? Interrogantes de esta naturaleza no pueden ser silenciados mediante edictos arbitrarios de autoridad por prohibiciones ex cathedra sin posibilidad de apelación legítima.

El próximo año se cumplirá el centenario de la publicación de Ser y tiempo (Being and Time). Este invierno pienso releerlo por cuarta vez, creo. Por fortuna, al no ser judío, podré disfrutar nuevamente de su lectura sin experimentar aquella envolvente inquietud de la que hablaba Emmanuel Levinas.

Robert Bernasconi señala que, tras la publicación en 1988 de un libro crucial para los debates en torno a Heidegger, Levinas reafirmó su admiración por Ser y tiempo, pero, al mismo tiempo, planteó una pregunta decisiva:

“¿Resuena allí, acaso, el eco del mal?”

Encontrar antisemitismo en el mayor filósofo del siglo pasado puede representar, para el complejo académico judío, una anomalía peligrosa; pero para quienes llevan su antisemitismo con cierto orgullo, se trata más bien de una característica de diseño. Pues ellos no abordan esa idea como un reflejo moral superficial, sino que la afrontan superando el mismo espanto instintivo que sintió Adán al comprender, en el Paraíso, lo que había hecho el Demonio; en lugar de excluirla, la asumen, la incorporan a su propio modo de pensar.