La conjetura derridiana acerca de la historia de la mentira se funda, como es evidente, en la posibilidad o imposibilidad de determinar si aquello que se denomina mentira puede ser aprehendido conceptualmente más allá del horizonte del saber. El motivo por el cual este maestro de la deconstrucción estima que sus propias indagaciones sobre la mentira reclaman, a su vez, una deconstrucción (incluso, en ocasiones, apremiante) se halla precisamente en esa dificultad definicional.

¿Existe, en sentido estricto, “la mentira” como entidad autónoma? ¿Es posible mentir con la deliberada finalidad de engañar o inducir al error? ¿Puede el sujeto mentirse a sí mismo en un gesto de autoengaño que, no obstante, se configure como mentira? ¿Debe la mentira consistir necesariamente en un enunciado formulado bajo la reivindicación de veracidad? Si este fuera el caso, ¿cómo evaluar, entonces, los diversos esfuerzos de pensar la historia de la mentira desde Koyré hasta Arendt, e incluso en la propia reflexión de Derrida sin recaer en la paradoja de conceptualizar lo inasible?

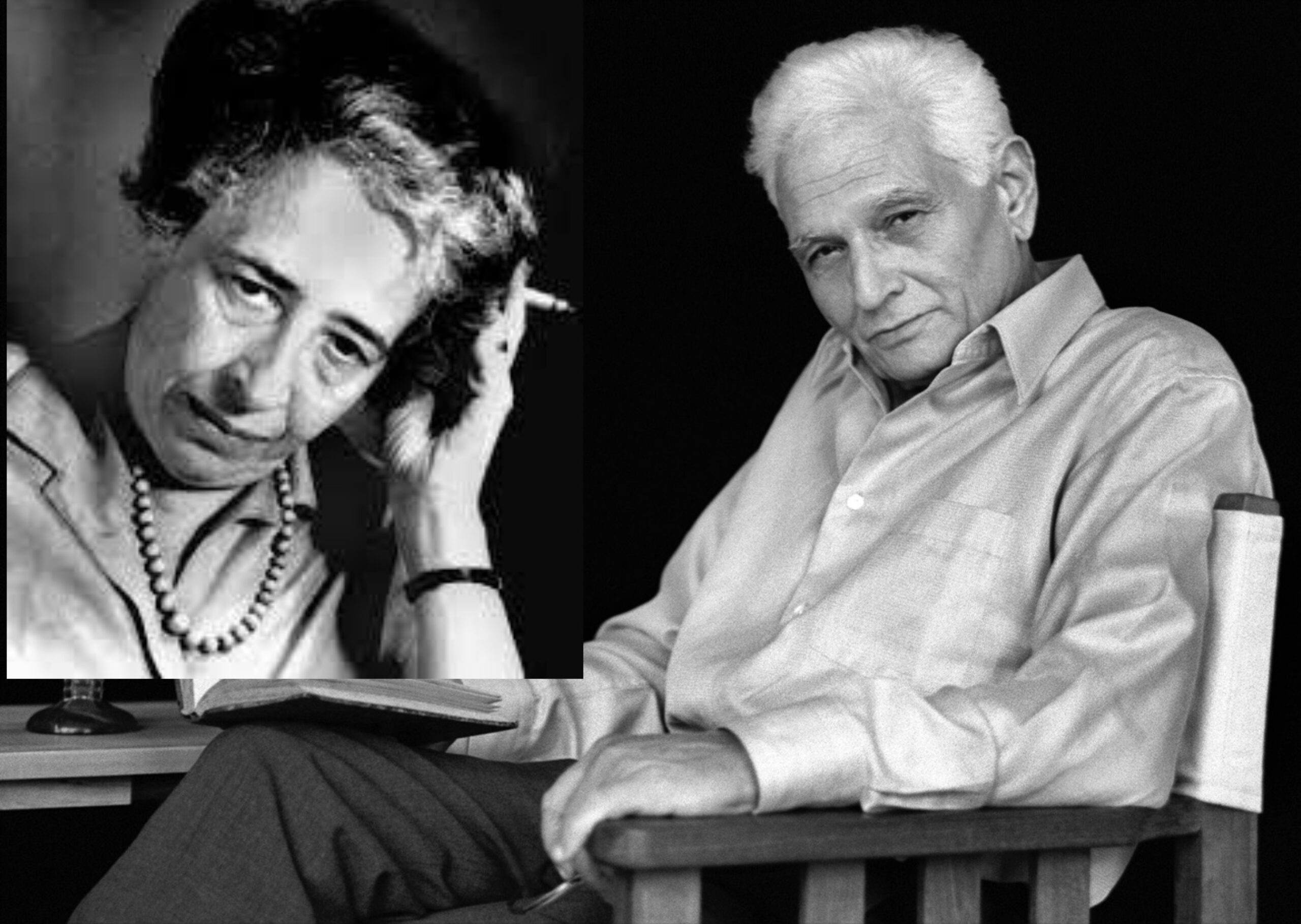

El filósofo francés Jacques Derrida, quien se definía a sí mismo como un “judío árabe” nacido en Argelia, se muestra escéptico respecto a la posibilidad de que la mentira posea una historia. Según él, “es difícil creer que la mentira tenga una historia. ¿Quién podría atreverse a narrarla? Incluso si se admitiera la hipótesis de que existe una historia de la mentira, sería necesario relatarla sin mentir”.

Ahora bien, dado que el objeto de esa historia sería la mentira misma, y considerando que la definición tradicional de mentira implica un acto intencional de engañar al otro, mientras que su contrario ya sea en sentido fáctico (extra-ego) o en sentido existencial (intra-ego) siempre remite a una verdad, sea ésta un hecho o un estado, resulta arduo elaborar una historia de la mentira. La dificultad radica en que la mentira no se deja atrapar por el saber: dicho de otro modo, no es posible constituir la mentira como objeto de conocimiento sin aceptarla como verdad bajo el pretexto con el que fue enunciada. La mentira, pues, no puede ser objeto del conocimiento: se sitúa más allá de éste. De ahí que las dificultades para escribir su historia emanen de la propia naturaleza de la mentira. Como afirma Derrida: “el mentiroso es, por definición, aquel que afirma decir la verdad (se trata de una ley estructural, carente de historia)”.

En este sentido, la definición derridiana de mentira no solo problematiza otras definiciones, sino que cuestiona igualmente la posibilidad de historizarla, como ocurre en las distinciones propuestas por Koyré o Arendt entre la “mentira clásica” y la “mentira política moderna”. La mentira, dice Derrida, se enuncia siempre bajo la pretensión de verdad. Un enunciado que no porta esa reivindicación de veracidad podrá ser otra cosa, pero no mentira.

Desde esta definición pueden señalarse, al menos, tres razones fundamentales por las cuales resulta problemático escribir una historia de la mentira. En primer lugar, la propia definición conceptual de mentira obstaculiza su historización: ¿es realmente posible conceptualizar como mentira lo que ha sido dicho bajo la creencia de ser verdadero? En segundo lugar, ¿es posible alcanzar un acuerdo sobre lo que constituye la mentira y, aun si ello fuera posible, sería factible construir un relato histórico compuesto exclusivamente de mentiras? En tercer lugar, ¿es concebible narrar la historia de la mentira como una historia verdadera dentro del orden propio del discurso histórico?

En última instancia, la conjetura derridiana se apoya en la cuestión de si la mentira, al situarse más allá del conocimiento, puede ser determinada conceptualmente. La necesidad de someter sus observaciones a la deconstrucción incluso de manera urgente deriva precisamente de esta aporía definicional. ¿Existe, en rigor, algo así como “la mentira” en sí misma? ¿Es posible mentir con la intención de engañar? ¿Puede uno mentirse a sí mismo, en un acto de autoengaño que, sin embargo, siga siendo mentira? ¿Debe la mentira ser necesariamente un enunciado pronunciado bajo la pretensión de verdad? Y si así fuera, ¿cómo valorar entonces los esfuerzos de trazar una historia de la mentira desde Koyré hasta Arendt, e incluso en la propia reflexión derridiana?

En este punto Derrida introduce un giro significativo. Los intentos de historizar la mentira, dado que no logran tomarla como mentira en sí, acaban por abordarla en relación con mediaciones desde el lenguaje hasta los dispositivos mediáticos y, en consecuencia, solo pueden narrarla dentro de contextos determinados, es decir, particularizándola. O bien, en un segundo registro, insisten en subrayar la sacralidad de la verdad como fundamento para una historia de la mentira. En términos generales, ambas aproximaciones tienden a hablar desde un lugar que expulsa la mentira fuera de la historia. El segundo caso se comprende fácilmente: si la mentira se concibe como profanación de lo sagrado, entonces su contrario la verdad o la veracidad se convierte en lo originario. Pero lo originario, por definición, carece de historia. Su manifestación fáctica o situacional no puede ser declarada sin remitirse a él mismo.

Ciertamente, se podría afirmar como hace Kant que mentir en cualquier circunstancia constituye una falta de virtud y una violación del deber moral, y que por tanto la mentira es incondicionalmente mala. Pero el propio incondicionalismo kantiano es ahistórico: “la definición kantiana de la mentira y el deber de veracidad son tan formales, tan imperativos y tan incondicionados que parecen excluir cualquier consideración histórica”. (O, en un aspecto que Derrida no subraya: al menos si se observa desde la perspectiva del cosmopolitismo político kantiano, que evalúa la historia bajo el prisma del optimismo de una humanidad progresivamente encaminada hacia un orden cosmopolita universal, lo incondicional se convierte en un telos de la historia futura).

Dejando de lado esta segunda perspectiva, que atribuye tanto a la verdad como a la historia un carácter sagrado o teleológico, resulta más sugestiva la primera. Aquí Derrida se detiene en la reflexión de Hannah Arendt sobre la mentira en la política. Su planteamiento puede resumirse en lo siguiente: ¿qué sucede con la mentira cuando se la historiza analizando su funcionamiento práctico, definiendo el propio concepto de mentira en función de su operatividad en la praxis? Como en tantos de sus textos, Derrida complica, bifurca y repliega la pregunta sobre sí misma, pero el núcleo de la cuestión radica en la generalización arendtiana sobre la transformación del mentir.

Arendt distingue entre la mentira clásica y la mentira moderna, caracterizando esta última por dos rasgos esenciales: primero, que en la modernidad y particularmente en la política moderna la mentira se halla siempre imbricada en el tejido de lo real; y segundo, que esa imbricación es tan profunda que llega incluso al autoengaño. Derrida objeta ambas características en relación con la posibilidad de escribir la historia de la mentira: si en la política la mentira está en todas partes, si constituye una experiencia tan extendida, ¿qué ha ocurrido con la mentira? ¿No se ha convertido en norma, o al menos en normalidad? Y, más aún, ¿es realmente posible el autoengaño?

Arendt ofrece aquí una respuesta. Mientras que la mentira clásica funcionaba como un velo que cubría la verdad, la mentira moderna, en cambio, despoja a lo originario de su lugar. Dicho en términos de Hans Blumenberg: dado que la modernidad busca constantemente legitimarse desde sí misma, sin recurrir a un origen, una esencia o una representación trascendental, la mentira moderna deja de ser un encubrimiento para convertirse en destrucción del archivo mismo. Así, para Arendt, “la diferencia entre la mentira tradicional y la mentira moderna es la diferencia entre ocultar y destruir”.

En la era premoderna, la mentira ocultaba; en la modernidad, en cambio, no solo vela la verdad, sino que llega incluso a destruir lo factual, a borrarlo como si nunca hubiera existido (piénsese en la manipulación de fotografías para eliminar a una persona, dando la apariencia de que jamás estuvo allí). En suma, para Arendt, lo decisivo en la modernidad no es descubrir lo que se oculta, sino comprender cómo la mentira arruina el pasado y con ello destruye lo factual mismo. En la modernidad, dos más dos siguen siendo cuatro, pero incluso hechos universalmente aceptados, ajenos a disputas o consensos, pueden ser distorsionados. Así, enunciados como “Alemania invadió Bélgica en agosto de 1914” pueden ser tergiversados o erosionados por narrativas partidistas hasta empañar un acontecimiento histórico desencadenante de una guerra mundial.

Porque en la visión arendtiana, en la modernidad las imágenes ya no remiten a una originalidad ni poseen valor de verdad; son, por decirlo así, copias de sí mismas. Derrida objetará más adelante que Arendt se queda a mitad de camino en este análisis, sin llevar hasta el final la lógica de lo que ella misma describe. Para comprender tal objeción, es necesario volver sobre el segundo rasgo de la mentira moderna: el autoengaño.

Derrida sostiene que lo que Arendt presenta como rasgo del “engaño moderno” el autoengaño, entendido como decirse una mentira a sí mismo no puede ser subsumido bajo el concepto de mentira: “El autoengaño no es, ni en el sentido ordinario ni en el sentido que Sartre le atribuye con el término mauvaise foi esto es, una disposición psicológica que apunta, en términos generales, a la falta de autenticidad, una ‘mala fe’ (bad faith). Por ello requiere otro nombre, otra lógica, otras palabras; exige considerar tanto ciertas formas de tecno-performatividad mediática como la lógica del fantasma o la sintomatología del inconsciente a las que apunta la obra de Hannah Arendt, aunque ella nunca las haya desarrollado explícitamente”.

Se trata, una vez más, de un movimiento característico de Derrida: sin refutar a Arendt, acepta lo que ella afirma, pero lo desplaza hacia otro plano. (Conviene subrayar, de paso, lo irónico de que al hacerlo Derrida incurra en una suerte de subjetivismo que atraviesa prácticamente todo su corpus: al definir la mentira como un enunciado proferido bajo la pretensión de verdad, Derrida tiende a aislar al sujeto que miente, a abstraerlo en función de la ley y de la estructura de esa ley. Aunque la mentira se dirige a otro, la valoración derridiana permanece centrada en el hablante mismo. Este gesto influye también en su lectura de Arendt).

El desplazamiento de Derrida consiste, en términos generales, en afirmar que lo que Arendt denomina “mentira moderna” acaso no deba llamarse mentira; exige otro nombre y otra lógica. En efecto, Derrida aproxima la lógica de lo que Arendt llama autoengaño a la lógica de la imaginación en la creación literaria, es decir, a un régimen de producción fantasmática. Por otro lado, la tentativa arendtiana de historizar el autoengaño político bajo la fórmula “en condiciones plenamente democráticas resulta casi imposible engañar a otros sin engañarse a sí mismo” le facilita a Derrida su propia argumentación. Pues para él, el autoengaño es imposible.

El fenómeno que Arendt considera específico de la modernidad y que resume diciendo que “cuanto más exitoso es el mentiroso, tanto más probable es que acabe siendo presa de sus propias invenciones” es, según Derrida, ambiguo tanto desde el punto de vista “psicológico” como desde la definición clásica de mentira. Si entendemos, con esta última, que la mentira implica siempre ocultar algo de manera consciente y deliberada al otro sin engañarse a sí mismo, entonces el autoengaño queda excluido. El yo no puede mentirse a sí mismo como si fuera su propio enemigo. Por ello, si el autoengaño existe, debe considerarse como otra experiencia, regida por otra lógica y designada por otros nombres: puede hablarse de fantasma, de ideología o, en el ámbito psicoanalítico, de síntoma.

Derrida extiende así el campo de análisis desde la intersubjetividad y la relación con el otro hasta “el otro en el interior de sí mismo”: el yo debe reconocer que al menos una parte de sí se configura como enemigo interno. En consecuencia, el autoengaño no puede ser llamado mentira: tiene otra estructura, otro régimen de funcionamiento.

En suma, para Derrida el autoengaño no pertenece al dominio de la mentira sino a otro orden conceptual: el del fantasma, la ideología o el síntoma. Ni el psicoanálisis que cuestiona el principio clásico del ego ni la analítica heideggeriana del Dasein, a las que Derrida concede estatuto de vías legítimas de conocimiento, permiten reducir el autoengaño a lo que Arendt denomina mentira o auto-sugestión. Puede haber engaño y disimulación, pero considerar el autoengaño bajo la luz de una verdad, de una autenticidad o de una teleología optimista de la historia sea en nombre de la verdad, de la naturaleza humana o de la finalidad histórica conduce inevitablemente a trivializar la mentira, a secundarizarla y a reducirla a un accidente.

Así pues, la verdad sigue siendo concebida en el ámbito político y social como una idea reguladora de carácter teleológico, aun cuando su función sea la de evaluar la mentira bajo el paradigma judeo-cristiano-kantiano de una “corrupción originaria” o de un “mal radical” en la naturaleza humana. Derrida, sin embargo, insiste: la conceptualización de la mentira resulta problemática; y si se la logra, el instante mismo de esa conceptualización expulsa tanto a la mentira como a su contrario fuera de la historia, desterrándolos a la atemporalidad.

(Conviene añadir que las tesis de Derrida sobre el autoengaño pueden ser problematizadas desde otras lógicas. Así, en un estudio reciente, Deception and Self-Deception, Vladimir Krstić examina el engaño y el autoengaño desde una perspectiva epistemológica. Según él, la premisa “si el engaño exige intencionalidad, el autoengaño es imposible” puede ser revisada desde un enfoque funcional. El criterio decisivo de todo engaño no es la intención verbal, sino la función que cumple la conducta engañosa. En este sentido, quien se autoengaña no incurre en una contradicción cognitiva interna, sino que simplemente “no está en sí”. Los autoengañados muestran disonancia, malestar o tensión conductual, pero ello no constituye prueba de que “en lo profundo” conozcan la verdad. Solo sospechan que algo no encaja. Esta explicación funcionalista del autoengaño no contradice del todo la búsqueda derridiana de otra lógica y otro dominio fantasma, ideología, síntoma, pero sí revela un punto crucial: demuestra que el autoengaño es posible).

Consideradas en conjunto, las reflexiones de Derrida sobre la mentira pueden aparecer, en efecto, como una suerte de bomba arrojada en el corazón mismo de la relación entre política y filosofía que Arendt había delineado. Si abordamos la cuestión desde un ángulo no tratado por Derrida y nos permitimos una lectura más libre, cabe sugerir lo siguiente: si en las hipótesis fundamentales que Arendt formula acerca de la relación entre política y mentira late, en última instancia, la preocupación de narrar la historia de la verdad o de la veracidad a través de la historia de la mentira, y si además esa relación remite a la naturaleza misma de la política como mecanismo rector en el mundo moderno, entonces en Arendt la verdad o la veracidad se configura como una suerte de “mentira contra la mentira”, es decir, como un modo de controlar la mentira mediante la mentira. Ello conduce, inevitablemente, a la lógica inmunitaria: el organismo que se defiende de un virus mediante la inyección de una dosis atenuada del propio virus.

No obstante, conviene no apresurarse en los juicios sobre Derrida respecto de Arendt. Pues Derrida, aunque sus observaciones a menudo suscitan dudas sobre si logra o no capturar con precisión el problema más en los detalles que en los principios, recurrió él mismo abundantemente a la lógica inmunitaria en sus escritos más estrechamente vinculados con la política. Especialmente después del 11 de septiembre, analizó y denunció la lógica de la “auto-inmunidad” en el orden occidental, argumentando que Occidente estaba atrapado en ella, y contrapuso a este diagnóstico la exigencia de una hospitalidad incondicional. Derrida definió la auto-inmunidad en términos cercanos a un suicidio: “la tarea de destruirse a sí mismo para hacerse inmune contra su propia inmunidad, para preservarse de su propia preservación”. Así, se preguntaba si “la democracia puede protegerse democráticamente”, abriendo con ello la interrogación sobre el carácter democrático de aquellas “democracias” no occidentales. Frente a esa tendencia suicida, Derrida proponía abrirse hacia una inmunidad distinta, articulada bajo el principio de una hospitalidad incondicional. Su afirmación de que superar el eurocentrismo es una responsabilidad de Europa misma responde a esta misma lógica. Y aunque esa superación arrastre consigo la incertidumbre de qué sucederá cuando el eurocentrismo sea desplazado incierta y ambigua, hasta el punto de confundirse con el proceso geopolítico de la “globalización”, o, como prefería Derrida, con la mondialisation, la “mundialización”, lo cierto es que la apelación derridiana apunta a esa apertura.

Detrás de esta responsabilidad derridiana se halla la exigencia de liberarse incondicionalmente de una concepción de la communite entendida siempre como immunitas (nacionalista, racista, estatalista; cerrada en sí misma, autoexaltadora de su propio pueblo, de su propia nación o de su propia comunidad). Y sin embargo leyendo a Derrida en diálogo con Jean-Luc Nancy, como Heidegger subrayó en la analítica del Dasein, el Dasein es también Mitsein: no solo un ente-ahí en solitario, sino un ser-con-los-otros. A modo de comparación: en turco, cemiyet designa a los que se reúnen, los que se convierten en conjunto, los que forman una totalidad; mientras que en las lenguas occidentales, communite implica, pese a su dimensión de inmunidad o exención (immunitas), también un horizonte de responsabilidad, de deber, de tarea compartida: en suma, la ontología de un estar con otros. En las últimas décadas, pensadores en gran medida vinculados a la tradición fenomenológica entre ellos el propio Derrida han buscado un pensamiento capaz de superar esta doble ligadura en la communite: la de la exención y la de la comunión.

De ahí que la cuestión de si Derrida lee a Arendt desde su propia agenda sea una interrogación pertinente. Para examinarlo, resulta necesario detenerse en qué significa que Derrida, en sus consideraciones sobre la historia de la mentira aun reconociendo aportes decisivos, como la idea de que la mentira, por su estructura, siempre comporta la pretensión de verdad, o la tesis de que tanto la verdad como la mentira son arrojadas fuera de la historia, insista en conceptualizarla (como en la literatura, un fantasma; como en la teoría marxista, una ideología; o como en el psicoanálisis, un síntoma). La cuestión decisiva es qué efectos produce esta conceptualización fantasmática, ideológica o sintomática cuando se traslada al ámbito de lo político.

En su análisis sobre la historia de la mentira, Derrida aborda también el ensayo de Alexandre Koyré, La función política de la mentira moderna. Según Derrida, en dicho texto hay un claro trasfondo histórico: refleja la época en la que fue escrito. Ello incluye la relación que Koyré establece entre los sistemas totalitarios y la mentira. Ahora bien, Derrida subraya que no resulta difícil comprender hoy lo que Koyré planteaba entonces: “Koyré, en el momento en que escribía, no tuvo dificultad alguna en representar la ‘prioridad de la mentira’ en un sistema totalitario fuera este declarado o no; un sistema que, más que ningún otro, requiere la creencia en la oposición estable y metafísicamente garantizada entre verdad y mentira. Y tampoco hoy, ni de cerca ni de lejos, resulta difícil representarlo. El mentiroso es, por definición, aquel que afirma decir la verdad (se trata de una ley estructural sin historia). Pero cuanto más miente un mecanismo político, tanto más convierte el amor a la verdad en el lema de su retórica”. Esta última frase parece, en efecto, una reiteración de la tesis de Koyré acerca de que los regímenes totalitarios se fundan en el principio de la mentira.

El problema radica, sin embargo, en que Koyré, al declarar totalitaria una verdad fija y metafísica, sostiene al mismo tiempo que los regímenes totalitarios instituyen un sistema basado no tanto en esa verdad cuanto en la mentira como principio, articulada en una propaganda que se fundamenta en categorías como nación, raza o clase es decir, en su propia communite. De este modo, la comunidad queda revestida de un carácter esotérico, casi como si se tratara de una sociedad secreta. Koyré llega incluso a utilizar esta tesis (si ello es posible) para plantear una suerte de división entre una “antropología totalitaria” y una “antropología liberal-democrática”. Derrida quizá tenga razón al insistir en que la definición estructural de la mentira descansa en la pretensión de verdad; sin embargo, sorprende que no haya reparado en la operación de Koyré al inscribir la mentira en dos antropologías distintas, que no solo definen la naturaleza de la mentira sino también el valor de la verdad frente a ella. Que Derrida haya pasado por alto la relevancia de esta distinción y, al mismo tiempo, haya sostenido que la relación entre mentira y regímenes totalitarios sigue siendo observable en la actualidad constituye, desde la perspectiva de la deconstrucción derridiana, un verdadero escándalo. Pues al insinuar que el totalitarismo se encuentra, en un grado mínimo, en todas partes, Derrida corre el riesgo de sofocar la especificidad propia del ámbito político.

Arendt, por el contrario, aborda la cuestión desde la especificidad misma de la política. A su juicio, la política es constitutivamente representacional, y es en este marco donde se inscribe el lugar de la mentira, ya sea como autoengaño o como engaño deliberado. Lo más relevante, además, es que Arendt no traza un retrato de la figura del intelectual público apoyado en una dicotomía entre régimen totalitario y “mundo libre” al estilo de la política exterior norteamericana. Más bien, procura representar la fractura de la política interna estadounidense, atendiendo tanto a su singularidad en la historia de la filosofía como a los rasgos específicos de la política contemporánea. Para Arendt, los orígenes del totalitarismo no requieren la invención de antropologías alternativas. Por el contrario, estos se hallan inscritos en la propia historia política de Occidente y deben ser rastreados mediante una investigación histórica-política apoyada en archivos, capaz de distinguir lo factual de lo no factual. Dichos orígenes pueden reconocerse en el antisemitismo (que no se reduce al odio contra los judíos), en el imperialismo (que no se limita a la conquista) y en el totalitarismo (que no se agota en la dictadura). En suma, se trata de fenómenos inscritos en los elementos que han configurado la modernidad occidental misma.

Estas consideraciones resultan cruciales tanto para analizar los mecanismos de la posverdad en la política estadounidense como para orientar la investigación sobre dónde debe buscarse la cuestión en el caso de Türkiye. Son, en definitiva, puntos de referencia que exceden con mucho la tarea de un intelectual público reducido a seguir el rastro de la política exterior norteamericana.

De ahí que a partir del próximo escrito podamos pasar ya a examinar directamente las tesis de Arendt.