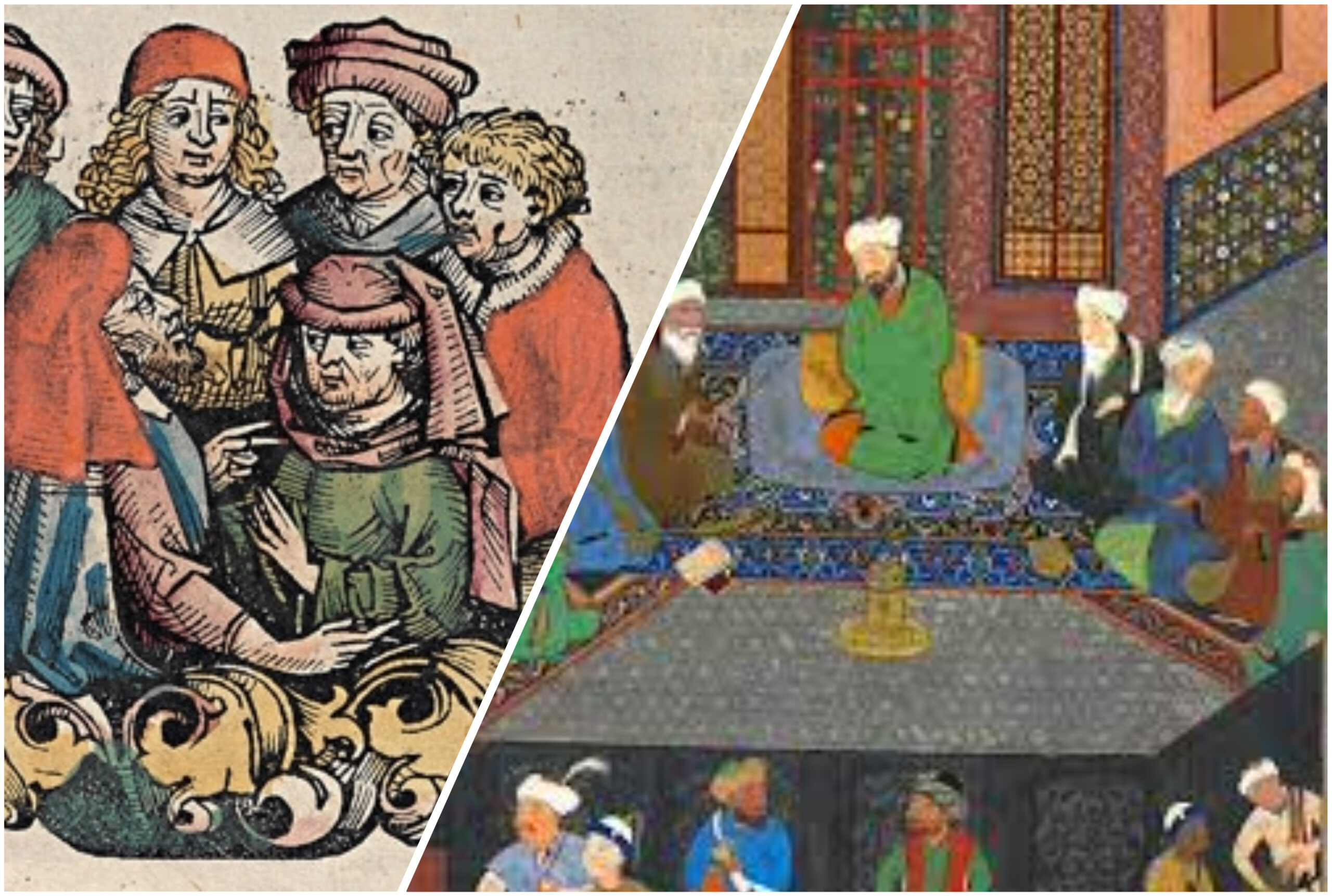

Die Antike Welt steht noch immer als ein ungelöstes Rätsel vor uns. Zivilisationen, die sich über ein weites geografisches Gebiet erstreckten – von China bis Indien, von Persien bis Babylon, von Ägypten bis Jemen, von den Maya bis zu den Griechen – bilden das gemeinsame Erbe der Menschheitsgeschichte. Um dieses Erbe zu verstehen, muss man sich nicht nur auf die römische und griechische Welt konzentrieren, sondern auf alle alten Zivilisationen. Wenn man die alten Kulturen und Sprachen untersucht, wird schnell klar, dass diese Gesellschaften, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich erscheinen, in Wirklichkeit viele Gemeinsamkeiten besitzen.

Eine dieser Gemeinsamkeiten ist die Liebe zur Weisheit (Hikmet / Sophia). Die Suche nach Weisheit ist der gemeinsame Nenner nahezu aller antiken Kulturen. Besonders die Vorstellung von den „Sieben Weisen“ (Seven Sages) ist nicht nur auf das antike Griechenland beschränkt. In den Zivilisationen von Indien, China, Babylon, Ägypten und den Maya gibt es ebenfalls eine ähnliche Vorstellung von „sieben Weisen“. Diese Idee entstand als Wegweiser für den Menschen auf seinem Streben, das Universum zu verstehen und zu gestalten.

Unter den Sieben Weisen des antiken Griechenlands zählen Bias von Priene, Solon von Athen, Chilon von Sparta, Periander von Korinth, Kleobulos von Lindos, Thales von Milet und Pittakos von Mytilene. Die Liste der Sieben Weisen wurde von vielen antiken Autoren, darunter auch Herodot, dem „Vater der Geschichte“, genannt. Diese Weisen waren nicht nur Denker, sondern auch Juristen, Lehrer, Architekten, Gesetzgeber und Staatsmänner. Sie führten die Gesellschaft durch ihre Sprüche und prägten Werte wie Gerechtigkeit, Maßhaltung, Ausgewogenheit und Weisheit, die die Grundpfeiler der griechischen Philosophie und Politik bildeten.

Die Suche nach der Natur, die mit Thales’ Vorstellung von Wasser als dem Urstoff des Daseins begann, verwandelte sich im Laufe der Zeit in das Bestreben, sich selbst und die Gesellschaft zu verstehen. In diesem Zusammenhang prägten die Werte von Kleobulos’ Mäßigung, Solons Gerechtigkeit, Pittakos’ Vorliebe für Vergebung statt Strafe, Perianders produktiv orientierte Führung, Bias’ rechtliches Bewusstsein und Chilon’s Respekt in der Bevölkerung die Geschichte der Menschheit.

In der Einleitung seines Werkes „Leben und Meinungen der berühmten Philosophen“ bezieht sich Diogenes Laertios auf verschiedene Vertreter der antiken Weisheit. Die persischen Magier, Musaeus, Linus, Orpheus, die indischen Gymnosophisten, die keltischen Druiden, die ägyptischen Priester und schließlich die sieben griechischen Weisen… Diese Aufzählung zeigt, dass Weisheit in der antiken Welt nicht nur ein griechisches Phänomen war, sondern das Produkt einer universellen Suche.

Die Figur der Sieben Weisen fand großes Interesse bei antiken Historikern, Philosophen und Dichtern. Aristoteles, Platon, Theophrastos, Demetrios von Phaleron, Aristoxenos, Dikaiarchos, Hermippos und Satyros, allesamt Mitglieder der peripatetischen Schule, verfassten verschiedene Werke zu diesem Thema. Besonders Theophrastos und Hermippos untersuchten die Sieben Weisen in ihren Monografien „Über die Sieben Weisen“ (Περὶ τῶν ἑπτὰ σοφῶν) auf systematische Weise.

Die Lehren der Sieben Weisen verbreiteten sich unter den Menschen durch kurze und prägnante Sinnsprüche. Der bekannteste dieser Sprüche ist jener universelle Aufruf, der am Eingang des Tempels von Delphi eingraviert war: „Erkenne dich selbst“ (gnōthi seautón). Dieser Satz ist nicht nur eine Aufforderung zur Selbsterkenntnis, sondern auch ein Aufruf zur Einsicht in die eigenen Grenzen, das eigene Wesen und den Platz des Menschen im großen Gefüge der Welt.

Auch in der vedischen Tradition Indiens gibt es die Vorstellung von sieben Weisen, den sogenannten Saptarṣi. Innerhalb dieser tief verwurzelten Erzähltradition wird Buddha als der siebte Weise bezeichnet. Diese Idee hat höchstwahrscheinlich einen astrologischen Ursprung und steht in Verbindung mit dem Sternbild des Großen Bären (Saptarṣi). Sternbilder galten für die alten Völker nicht nur als Formationen am Himmel, sondern auch als Wegweiser und Zeichen einer göttlichen Ordnung. Sie wurden als „weise Wesen“ angesehen, die auf langen Wanderungen Orientierung gaben und die Gründung großer Städte ankündigten.

Der für Buddha verwendete Ehrentitel „Isisattama“ ist in diesem Zusammenhang besonders bemerkenswert. Wörtlich bedeutet dieser Ausdruck „der siebte Weise“. Dabei steht isi für das Pali-Wort, das dem im Sanskrit gebräuchlicheren ṛṣi („Weiser“) entspricht; sattama bedeutet „siebter“. Diese Interpretation ist eine gängige Erklärung in traditionellen indischen Deutungen.

Die Figur der „sieben Weisen“ (saptarṣi) ist ein starkes und dauerhaftes Motiv in der vedischen Literatur. Auch wenn ihre Namen je nach Text variieren, wurzelt die Vorstellung symbolisch im Sternbild des Großen Bären. In diesem Sinne sind die „Sieben Weisen“ nicht bloß eine Liste historischer Persönlichkeiten, sondern eine mythische Darstellung eines uralten kosmischen Prinzips. All diese Erzählungen sind in einer poetischen Atmosphäre verankert und wurden über Generationen hinweg im kollektiven Gedächtnis bewahrt.

Auch eines der bedeutendsten literarischen Erbe Mesopotamiens – das Gilgamesch-Epos – erwähnt die Sieben Weisen (Apkallu). Diese weisen Wesen gelten als Wegweiser beim Aufbau von Städten, als Berater der Menschen, als Ratgeber der Könige und manchmal sogar als Übermittler heiliger Erkenntnisse. In manchen Darstellungen erscheinen sie mit Flügeln und vogelähnlichen Gesichtern, was auf ihre halb-göttliche, übermenschliche Natur hindeutet.

In der ersten Tafel des Epos wird unmissverständlich erklärt, dass die Fundamente der Stadt Uruk von diesen Sieben Weisen gelegt wurden:

„Steig hinauf auf die Mauern von Uruk und schreite auf und ab!

Untersuche die Fundamente, betrachte die Ziegel!

Wurden die Ziegel nicht im Feuer gebrannt?

Wurden die Fundamente nicht von den Sieben Weisen gelegt?“

Diese Sieben Weisen sind in der mesopotamischen Mythologie unter dem Namen Apkallu bekannt. In einigen Texten werden die Apkallu als Diener des Weisheitsgottes Ea beschrieben. Ihnen wurde die Aufgabe übertragen, den Menschen die grundlegenden Prinzipien der Zivilisation zu lehren und die Kunst des Herrschens zu vermitteln. Die Apkallu standen dabei in direkter Verbindung mit den Königen ihrer Zeit – so wird in einer Keilschriftrolle Gilgamesch sogar als „Herr der Apkallu“ bezeichnet.

Einer Überlieferung zufolge sollen die Apkallu die Fundamente der sieben ältesten Städte Mesopotamiens – Eridu, Ur, Nippur, Kullab, Kesh, Lagash und Shuruppak – gelegt haben. Diese Informationen bestätigen, dass die in der Gilgamesch-Epik erwähnten Sieben Weisen mit den Apkallu identisch sind. In Kunstwerken und Siegeln werden sie häufig mit Vogelköpfen, Flügeln oder halbfischartigen Körpern dargestellt – ein Symbol für ihre übermenschliche, heilige Natur als Träger göttlichen Wissens.

Das Gilgamesch-Epos ist nicht nur das älteste bekannte Heldengedicht Mesopotamiens, sondern ein Werk von weltgeschichtlicher Bedeutung. Die Erzählungen um Gilgamesch sind mehr als die Heldentaten eines Königs – sie spiegeln die universellen Themen der Menschheit wider: Sterblichkeit, Wissen, Freundschaft und spirituelle Suche. Die Geschichte zeigt erstaunliche Parallelen zur biblischen Sintflut mit der Geschichte Noahs und zur Lebensreise Buddhas mit ihrer Wendung zur inneren Erleuchtung.

Besonders bemerkenswert sind die zwei Wege, die Gilgamesch beschreitet: der eine führt zu weltlicher Macht, Reichtum und Ruhm – der andere zur spirituellen Weisheit und Unsterblichkeit. Während er auf dem ersten Weg Erfolg hat, scheitert er auf dem zweiten. Buddha hingegen verlässt das weltliche Leben und beschreitet konsequent den spirituellen Pfad – bis zur Erleuchtung. Dieser Gegensatz offenbart die gemeinsame geistige Tiefe alter Erzähltraditionen.

Das Geheimnis der Zahl Sieben

Die Zahl Sieben hatte in allen alten Kulturen eine besondere, heilige Bedeutung. Sie erscheint in vielen symbolischen Formen: Sieben Tage der Woche, sieben Himmel, sieben Töne der Musik, sieben Farben des Regenbogens, sieben Weltwunder, sieben Umrundungen der Kaaba während des Hadsch, oder auch die sieben Schläfer in der Höhle – all dies zeigt die universelle Symbolkraft dieser Zahl. Auch Städte wie Rom, Istanbul oder Jerusalem wurden auf sieben Hügeln gegründet – ein räumlicher Ausdruck dieser Heiligkeit.

In Zivilisationen wie Indien, China, Babylon, bei den Maya oder im alten Ägypten wurde die Sieben nicht nur als Zahl, sondern als kosmisches Prinzip verstanden. Im Buddhismus heißt es, der neugeborene Buddha habe sieben Schritte gemacht; in den Veden ist die Welt in sieben Regionen unterteilt; bei den Maya besteht der Himmel aus sieben Schichten – was die Verbindung dieser Zahl sowohl zur materiellen als auch zur spirituellen Welt verdeutlicht.

Auch in der islamischen Tradition hat die Zahl Sieben seit jeher eine tiefe Bedeutung. Im Koran heißt es, dass Allah die Himmel und die Erde in sieben Schichten erschaffen hat. Beim Hadsch wird die Kaaba sieben Mal umrundet, zwischen Safa und Marwa finden sieben Läufe statt, und beim Steinigen des Teufels werden an drei Stellen jeweils sieben Steine geworfen.

Kurzum: Die Sieben Weisen der alten Welt sind ein Symbol des kollektiven Verstandes und des spirituellen Erbes der Menschheit. Jeder von ihnen wurde in seiner eigenen Kultur geboren, diente jedoch einem universellen Verständnis von Weisheit. Sie waren nicht nur Wegbereiter ihrer Zeit, sondern der gesamten Menschheitsgeschichte. Es waren jene, die den uralten Fragen, die uns beim Anblick von Himmel, Wasser, Erde und Feuer in den Sinn kommen, als Erste nachgingen. Von den Sternen am Himmel bis zu den Fundamenten der Städte, von heiligen Schriften bis zu Epen – die Spuren dieser sieben Gestalten erzählen in Wahrheit die Geschichte der menschlichen Selbstsuche.

Wenn wir selbst heute noch in ihren Lehren etwas von uns wiederfinden, dann zeigt das die zeitlose Wirkung dieser Weisen. Ihre Stimmen hallen weiter – nicht in einer bestimmten Sprache, sondern im universellen Klang der Weisheit. Vielleicht ist es genau deshalb so, dass wir, selbst nach Jahrtausenden, beim Blick in den nächtlichen Himmel unbewusst nach jenen sieben Weisen Ausschau halten…