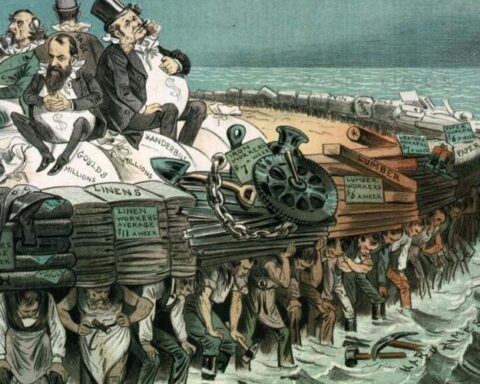

Laut Max Weber, der die prägenden Transformationen des 18. und 19. Jahrhunderts zusammenfasste, markiert der Geburtsmoment des modernen Kapitalismus die Ablösung des Unternehmens vom Haushalt. So begann der große Bruch im großen Wandel, der die moderne Gesellschaft formte. Im 19. Jahrhundert, geprägt von Kämpfen, verbreiteten sich Gewerkschaften, und es wurde versucht, die gnadenlosen, das Leben der Arbeitenden erschwerenden Praktiken des Kapitalismus durch Einschränkungen und Regulierung einzudämmen. Über Staat und Recht wurden Kinderarbeit verboten, Arbeitszeiten verkürzt sowie Sicherheits- und Hygieneregeln eingeführt. Es wurde versucht, die Schwachen vor den Starken zu schützen. Dies waren die ersten Akte im großen Bruch.

Der zweite Akt des großen Bruchs und die globalen Eliten

„Der Prozess, den wir heute durchlaufen, ist der zweite Akt des großen Bruchs.“ Das Kapital ist aus dem rechtlichen und moralischen Wächterregime des Nationalstaats, das sehr restriktiv, quälend und lästig war, in eine neue „Schutzzone“ entkommen, einem Raum, in dem es – wenn überhaupt – nur wenige Regeln gibt, die die Freiheit oder Tätigkeit von Unternehmen einschränken oder behindern. Der neue Ort, in den die (globalen) Unternehmen ausgewandert sind, ist im Vergleich zu den Standards der letzten zweihundert Jahre ein wirklich grenzüberschreitender Raum… Die Geschichte wiederholt sich, aber diesmal in einem viel größeren Maßstab. Das Entkommen und Wachstum der Geschäftswelt aus politischer und moralischer Kontrolle bringt mit großer Wahrscheinlichkeit wieder Elend und Not mit sich… Einmal mehr hat sich die Geschäftswelt von ihren lokalen Bindungen – diesmal nicht mehr vom Haushalt, sondern vom Nationalstaat – befreit. Einmal mehr hat sie sich eine „grenzüberschreitende Zone“ geschaffen, in der sie ihre Regeln nahezu völlig frei festlegen kann. Anscheinend ist das bestehende alte Regime, das durch die herrschenden Nationalstaaten vertreten wird,… machtlos, die Geschäftswelt, die sich der demokratischen Kontrolle entzieht, auch nur zu stoppen oder zu verlangsamen.“ (aus „Kuşatılmış Toplum“ [„Belagerte Gesellschaft“], Übers. A. E. Pilgir, Ayrıntı Verlag 2018).

Zygmunt Bauman war 2002, als er „Kuşatılmış Toplum“ schrieb, der Ansicht, dass der Nationalstaat gegenüber der Geschäftswelt sehr unter Druck steht – sowohl von oben als auch von unten. Er sagt: „Wie Masao Miyoshi nach der Analyse der globalen Entwicklungen der jüngeren Zeit feststellt, funktionieren Nationalstaaten ‚nicht mehr; sie sind vollständig in die Hände transnationaler Unternehmen übergegangen.‘ Diese transnationalen Unternehmen sind ‚von nationalistischen Lasten befreit… Sie reisen global, kommunizieren global, transferieren Menschen, Pflanzen, Wissen, Technologie, Geld und Ressourcen. Ihre Aktivitäten überschreiten Entfernungen. Sie bleiben überall Fremde und Außenstehende und sind nur ihren jeweiligen Clubs verpflichtet…‘

Die Macht, Lebensbedingungen zu schaffen, zu zerstören, zu verändern und zu gestalten, hat die Kontrolle der Nationalstaaten hinter sich gelassen und ist über die Grenzen staatlicher Souveränität hinausgewachsen. Eine frei bewegliche, grenzüberschreitende, transnationale (oder in ihrer wohlwollenden Umschreibung ‚multikulturelle‘) neue Elite ist in sicheren Aktenkoffern eingeschlossen.“ (S. 318–319)

Die Aussagen Bauman’s über die neuen globalen Eliten sind ebenso lehrreich:

„Die neuen globalen Eliten sind meistens physisch, aber immer geistig in Bewegung, sie sind auf Skiern und Surfbrettern unterwegs… Sie sind, wie ihre Eigentümer, jenseits von Grenzen… Die globalen Eliten treffen sich meist untereinander und kommunizieren vorwiegend miteinander… Multikulturalität, Pluralität, Hybridität und Kosmopolitismus sind für die globalen Eliten glänzende Worte, mit denen sie diese seltsame Erfahrung von Vielfalt fassen und sie als zahllose kleine Kratzer auf der einheitlichen Oberfläche eines gemeinsamen Lebensstils oder als Akzente und Stilunterschiede verwenden, die jede gemeinsame Sprache mühelos als natürlich anerkennt… Die Vorstellung der globalen Eliten, wie auch ihr Leben und Verhalten, ist fragmentiert und bruchstückhaft. Von lokalen Grenzen abhängig zu sein, Wurzeln zu schlagen oder von diesen Grenzen umgeben zu sein, geschweige denn eine Beziehung zu einem bestimmten Stück Land zu haben, ist für sie undenkbar. Beständigkeit, Widerstandskraft, Größe, Strenge und Dauerhaftigkeit – all diese herausragenden Tugenden der sesshaften Denkweise sind vollständig entwertet und haben eindeutig eine negative Konnotation erhalten… Die Entwertung räumlicher Beziehungen und der Hass auf jede Art von Gewissheit manifestieren sich in einem neuen Misstrauen gegenüber ‚Gesellschaft‘ und in einer Wut, die sich gegen Lösungen richtet, welche die Gesellschaft als Ganzes betonen oder als Initiatorin für die Probleme von Menschen auf gemeinschaftlicher oder individueller Ebene vorschlagen. Hoffnungen und Träume sind woanders hingegangen; ihnen wurde gesagt, sie sollen sich von gesellschaftlichen Häfen fernhalten und niemals dort ankern.“ (S. 320–323)

Baumans eindrucksvolle Sätze zu den neuen globalen Eliten erklären wunderbar, warum sich manche Intellektuelle bei Begriffen wie „Vaterland“, „Nation“, „großes Türkei“, „lasst uns eins sein, groß sein“ fast elektrisiert fühlen! Diese weisen Sätze geben zudem Hinweise darauf, warum unsere Jugend, die sich mit einer Marke, einer Berühmtheit oder einem Kult- und modischen Lebensstil identifiziert, möglicherweise zunehmend von nationalem und lokalem Bewusstsein und Verantwortungsgefühl entfremdet ist.

Rückkehr zu alten, schlechten Zeiten und zum Mutterleib

Bauman, der 2002 noch sehr pessimistisch über den Zustand des Staates gegenüber den Unternehmen war, kommt in seinem letzten Buch „Retrotopie“ (veröffentlicht kurz vor seinem Tod 2017) zu dem Schluss, dass der von ihm „Leviathan“ genannte Staat gescheitert ist. Er ist der Ansicht, dass wir inzwischen in Zeiten leben, die Thomas Hobbes dazu brachten, den „Leviathan“ zu schreiben – Zeiten, in denen der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, der Staat noch nicht sichtbar, aber dringend gesucht wird. Ein gemeinsames Merkmal dieser vor-Leviathan-Zeit ist laut Bauman der Aufstieg des Stammesdenkens. Zwei weitere grundlegende Merkmale sind die Rückkehr zu alten Ungleichheiten und die Rückkehr zum Mutterleib… Er beschreibt es so:

Sowohl in kapitalistischen Ländern als auch weltweit wächst die Ungleichheit – egal, mit welchen Maßstäben man sie misst. Die Schere zwischen den reichsten 1 % (manche sprechen mittlerweile sogar von 0,5 % oder 0,1 %) und dem Rest der Gesellschaft öffnet sich immer weiter. In den USA kontrollieren die reichsten 160.000 Haushalte genauso viel Vermögen wie 145 Millionen ärmere Haushalte zusammen. Weltweit entfallen auf 3,5 Milliarden Menschen gerade einmal 1 % des Gesamtvermögens – und das Vermögen von nur 85 Personen ist allein größer. In der „Börse des Lebensstils“ war früher „soziales Kapital“ sehr angesagt, heute hingegen zählen Eigennutz, Egoismus und Anti-Sozialität.

In unserer Welt, in der die Hoffnung privatisiert ist und persönliche Erwartungen von der Welt abgekoppelt sind, sehnen sich die Menschen zunehmend nach vergangenen Zeiten. Von Einsamkeit und der Angst davor gequält, wollen sie sowohl wirksame Narzissten sein als auch die Narzissten ihrer Umgebung entmachten. Sie leben zwischen der Illusion, alles erreichen zu können, und der Angst, alles auf einmal zu verlieren. Müde und erschöpft hält sie der Traum von einem Nirwana im Mutterleib aufrecht…

Das unsichtbare Trauma: Der Zusammenbruch der sozialistischen Utopie

In einer solchen Welt liegt der Grund für die Haltung derjenigen, die Gerechtigkeit und Gesellschaft vertreten (unter der Voraussetzung, dass sie weiterhin kritisch bleiben), auf Seiten des Staates als Vertreter der kollektiven Vernunft, während manche Marxisten – angeblich aus Ablehnung der Despotie – tatsächlich in die klassengebundene Haltung der monopolistischen Bourgeoisie abrutschen, in diesem Prozess verborgen. Bauman zeigt dies auf, doch müssen wir seine Analyse um die geistige Desorientierung der marxistischen Linken nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Lagers ergänzen.

Der Sozialismus, der stark genug war, die Welt bipolar zu machen, verschwand plötzlich von der Bildfläche. Leider wird niemand die traumatische Bedeutung dieses Ereignisses analysieren oder darüber sprechen, das mit dem Fall der Berliner Mauer symbolisiert wird. Es ist, als würde eine Kraft das Nachdenken über das Trauma des Zusammenbruchs einer Utopie, auf die mindestens ein Drittel der Menschen 70 Jahre lang vertraut hat, blockieren; alles wird einfach als „passiert und erledigt“ abgetan. Aus eigener Erfahrung beobachte ich, dass diejenigen, die bis zum Ende an die Fortdauer sozialistischer Utopien glaubten, zerstreut und orientierungslos wurden. Der starke Einfluss der Enttäuschung über den plötzlichen Zusammenbruch der sozialistischen Utopie dürfte eine wesentliche Rolle dabei spielen, dass manche Marxisten sich dem Finanzkapitaloligopol anbiedern, dem „Unsinn“ folgen und sich so leicht der Technologie und der daraus entstehenden neuen Welt unterwerfen.

Die Welt erwartet ihre neuen Revolutionäre!

Wir erleben aufregende Zeiten! Unsere Welt, unser Land, erinnert fast haargenau an die Zeit vor hundert Jahren. Der Erste Weltkrieg, die Oktoberrevolution 1917, der Unabhängigkeitskampf 1919 – all das kommt uns in den Sinn, egal was wir denken. Die Welt braucht Erneuerung, ein neues Wort; unser Staat braucht eine grundlegend neue Vereinbarung und Restaurierung.

Die Begriffe der alten Welt taugen nichts mehr, sie sind leer geworden, ihre Inhalte sind verschwunden, sie sind ausgeblichen. Für die Neue Welt braucht es neue Begriffe. Toshiko Izutsu beschreibt, wie mit der Offenbarung des Korans die zentralen Begriffe der arabischen Sprache ihrer Zeit völlig auf den Kopf gestellt wurden. So wie die revolutionären Vordenker vor einem Jahrhundert Begriffen wie „Imperialismus“, „Staat“, „Revolution“, „Republik“, „Demokratie“ ganz neue Bedeutungen gegeben haben, müssen jetzt auch die Intellektuellen, die auf der Seite der Neuen Welt stehen, die Ärmel hochkrempeln.

Die Neue Welt wird nicht mit den Begriffen der alten Welt aufgebaut; die Grundbegriffe wie „Staat“, „Zivilgesellschaft“ oder „Revolution“ der alten Zeit haben in der heutigen Welt keine exakten Entsprechungen mehr. Wenn wir heute „Revolution“ als „den Bürgerkrieg der unterdrückten Klasse gegen die herrschende Klasse um die Macht“ definieren, verlieren wir von vornherein. Revolution kann bestenfalls die gewaltfreie politische Umsetzung der Forderungen der von Ungerechtigkeit müden Mehrheit der Gesellschaft in die Staatsvernunft sein. Ebenso können wir mit der alten Sichtweise, die „Staat“, „Politik“, „Öffentlichkeit“ und „Gesellschaft“ als eins und dasselbe betrachtet, keinen Schritt vorankommen, denn jeder dieser Begriffe hat inzwischen sehr unterschiedliche Bedeutungsbereiche.

Marx, der in seiner Betrachtung der orientalischen Gesellschaften stark ethnozentrisch war und Umweltprobleme kaum wahrgenommen hat, hat sich sowohl bei der Religion als auch beim Staat geirrt. Lenin wiederum verschärfte Marx’ falsche Staatsauffassung in „Staat und Revolution“ durch eine miserable Miniaturisierung zum „Unterdrückungsapparat der herrschenden Klasse“ und versank in seiner Beurteilung des Imperialismus im Ökonomismus. Die Geschichte der Revolutionen ist ein Spiegel, in dem wir die Irrtümer von Marx und Lenin klar erkennen können. Es ist die erste Aufgabe der Sozialisten, die fehlerhaften Ansichten der Gründer in der sozialistischen Utopie, die vor unseren Augen zerfällt, auf den Tisch zu legen, falls noch Menschen unter ihnen sind, die die Welt gerecht verändern wollen.

Wir sind auch mit den politischen Theoriedebatten vertraut: Heute ist es durchaus möglich, politische Sichtweisen wie sozialistisch-liberal oder gläubig-demokratisch zu kombinieren, die früher undenkbar waren. Denn der Dreh- und Angelpunkt einer Weltanschauung ist nicht länger eine politische Ideologie; die Entscheidung liegt darin, ob man sich auf den gemeinsamen Verstand der Gesellschaft stützt, der aus der Suche nach Gerechtigkeit hervorgeht, oder ob man die Gesellschaft den wohlwollenden Armen der wirtschaftlichen Macht überlässt, die ihre unternehmerische Freiheit uneingeschränkt nutzt. Was wir mit der Unterstützung von Zygmunt Bauman oben dargelegt haben, zeigt, dass die wirtschaftlichen Mächtigen gegenüber dem Staat zunehmend die Oberhand gewinnen. Unabhängig von unserer Weltanschauung müssen Intellektuelle in dieser fundamentalen Frage Stellung beziehen und eine Entscheidung treffen. So denke ich jedenfalls, wie ich es bisher in meinen Beiträgen bei „Kritik Bakış“ versucht habe darzustellen.

Der Staat ist nicht das Unterdrückungsinstrument der herrschenden Klassen, sondern die Verkörperung der Organisationsfähigkeit des gesellschaftlichen Geistes. Staat und Zivilgesellschaft können nicht durch klare Grenzen voneinander getrennt werden; ebenso wie das Individuum besitzt auch die Gesellschaft einen Geist, eine Vernunft, die ihr Dasein erhält und ihr einen Lebensstil verleiht. Wenn die organisatorischen Fähigkeiten, die aus dem kollektiven Verstand der Gesellschaft entstehen, im Rahmen einer Definition von Recht und Gerechtigkeit die „Befugnis zur legitimen Machtausübung“ organisieren können, entsteht der Staat. Solange der Staat nicht gegen sein Funktionieren, das den Interessen des Gemeinwohls, des Öffentlichen und Sozialen dient, vorgeht, sollte es auch keine Unstimmigkeiten mit den wirtschaftlich dominanten Kreisen und der freien Marktwirtschaft geben. Doch wenn die Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft schwach ist (und dies ist weltweit die Tendenz), fliehen ökonomisch gestärkte Klassen aus dem Öffentlichen und Sozialen, Ungerechtigkeit breitet sich aus, und anstelle der „öffentlichen Gerechtigkeit“ wird versucht, „individuelle Wohltätigkeit“ einzusetzen. Ganz gleich, welche politische Perspektive wir haben, gehört zu den Aufgaben unserer Zeit, wenn wir eine Gesellschaftsvorstellung entwickeln wollen, darüber zu entscheiden, ob wir die „Gerechtigkeit“ vertreten, die im fleißigen und gerechten Staatsbeamten verkörpert ist, der mit wenig zufrieden ist, oder aber die „Wohltätigkeit“ der wirtschaftlichen Herrschaftsklasse als Grundlage nehmen wollen. Dies ist heute der entscheidende Prüfstein der Weltanschauungen.

In diesem Dilemma stehe ich auf der Seite des Staates, des Öffentlichen und des Sozialen. Ich befürworte eine Restauration des Staates, die sich nach der sich verändernden Struktur und den Bedürfnissen der Gesellschaft richtet, wie ich glaube, dass der Staat von der Gesellschaft geformt wird. Welches Restaurationsprogramm letztlich umgesetzt wird, bestimmen am Ende die gesellschaftlichen Dynamiken. Natürlich schätze ich ebenso viele andere moralische Tugenden, darunter auch die Wohltätigkeit; Wohltätigkeit ist die Kraft der Solidarität, durch die eine Gesellschaft ihre eigenen Wunden heilen kann – doch sie gehört dem Individuum und dem Sozialen an. Der Staat kann sich nicht im Begriff der „Wohltätigkeit“ verorten; er basiert auf der Sicherstellung von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit steht vor allen anderen Tugenden und gehört zum öffentlichen Bereich; ihre Sicherstellung ist unmittelbar Aufgabe des Staates. Ohne Gerechtigkeit können andere Tugenden nicht leben und wachsen, und in ungerechten Händen kann Wohltätigkeit, wie viele andere Tugenden, jederzeit einen gegenteiligen Inhalt annehmen.

Ich verteidige den Staat ontologisch, doch das bedeutet nicht, dass ich jede staatliche Praxis gutheiße. Mein Staatsverständnis schließt jederzeit Raum für eine revolutionäre Erhebung des Volkes ein, wenn der Staat dies für notwendig erachtet und annimmt, um eine Restaurationsanstrengung durchzuführen. Wenn wir jedoch grundlos die Trennung zwischen „Staat“ und „Zivilgesellschaft“ schaffen, die Zivilgesellschaft idealisieren und im Namen dieser gegen den Staat kämpfen, dann helfen wir letztlich nur den wirtschaftlich dominanten Kreisen, die niemals von ihrem Ziel ablassen, ihre Interessen zu maximieren. Dabei greifen wir gleichzeitig alle Werte an, die die Menschheit mit solidarischem Geist hervorgebracht hat.