هل الدين غاية أم وسيلة؟

يمكن طرح هذا السؤال على النحو الآتي: عندما تصل حركة إسلامية أو جماعة سياسية تُحيل نفسها إلى الإسلام إلى السلطة في العالم الإسلامي، لماذا تتناقل وكالات الأنباء والصحف أخباراً من قبيل:

«أُعلن تطبيق الشريعة في أفغانستان؛ مُنعت النساء من الخروج إلى الشارع، ومُنع الرجال من حلق لحاهم.»،

«اعتُمِد دستور الشريعة في الشيشان. رُجمت امرأة بتهمة الزنا، وعوقب شخص ضُبط بالسرقة بعقوبة الفَلْقَة.»،

«الدستور الإسلامي في باكستان: ستُقطع أيدي السارقين.»؟

وتنسحب أخبار مماثلة على اليهود أو المسيحيين المتدينين عندما يرفعون أصواتهم بمطالب مختلفة. فعلى سبيل المثال، في إسرائيل: «احتجّ يهود متدينون متطرفون على اجتماع عُقد يوم السبت»، أو «رفع البابا الحظر عن مناقشة نظرية التطور».

لماذا ترتبط الصورة التي يقدّمها الدين الإلهي للإنسان في العالم المعاصر دائماً بالمنع والقمع؟ إلى درجة أنّ حتى المنتمين إلى هذا الدين طوعاً أو ولادةً لا يوافقون على المفسّرين الذين ينتجون مثل هذه الصور عن دينهم، ويبقى هؤلاء المفسّرون دائماً «أقليةً وجماعةً متعصبة»؟

لماذا يسود شعور بالقلق والخوف لدى شريحة واسعة من المجتمع في تركيا كلما ازداد مستوى الوعي الإسلامي؟ ولماذا تنظر غالبية المجتمع إلى الأشخاص الذين يتبنّون الإسلام فكراً وعيشاً بنوعٍ غريب من الشك، ويضعون مسافة بينهم وبينهم؟

إن سؤال «هل الدين وسيلة أم غاية؟» يدفعنا في جوهره إلى التساؤل عن السبب الذي يجعل الأفكار والسياسات الناتجة عن الإجابة «إنه غاية» تُنتج صوراً تستدعي مثل هذه الأسئلة.

بوجه عام، يتبنّى «أصحاب الإيمان اليقيني» في الدين الإلهي، وبصورة خاصة في الإسلام، رؤيةً مشتركة تقوم على تشكيل جميع الناس وجميع جوانب الحياة بواسطة الدين وإخضاعها لرقابته. هذا النهج، الذي ينظر إلى القواعد الدينية بوصفها ثابتةً وغير قابلة للنقاش بحكم مصدرها الإلهي، يدّعي أنّ سيادة هذه القواعد ستحلّ جميع مشكلات البشر، ومن ثمّ فإنّ إقامة سلطان الدين هو الواجب الأساسي لكل منتمٍ إليه.

غير أنّه من محلّ النقاش ما إذا كان هذا النهج هو ما يريده الدين في ذاته. إذ تبرز أسئلة جديدة وغموض جديد من قبيل: أيُّ تفسيرٍ للقواعد الدينية ينبغي أن يسود؟ وكيف يُفرض؟ وقد تجاوز اليهود والمسيحيون هذا الغموض جزئياً بفضل وجود طبقةٍ من رجال الدين. أمّا بالنسبة إلى المسلمين، فلا يزال هذا الغموض قائماً: أيُّ تفسيرٍ للإسلام هو التفسير الصحيح الوحيد، ووفقاً لمن؟ وما مصير الذين لا يوافقون على هذا التفسير الوحيد الصحيح؟

يقود هذا النهج عملياً إلى نتيجة مفادها أنّ التفسير الأقوى وصاحب السلطة هو التفسير الصحيح الوحيد. ولهذا السبب ساد عبر التاريخ الإسلامي تفسيرُ الإسلام الذي تبنّاه العلماء القريبون من السلطة. وللسبب نفسه أيضاً، دعم أصحاب السلطة التفسيرات التي وجدوا فيها ما ينسجم مع مصالحهم. وهكذا تحوّل خطاب «إقامة سلطان الدين» تدريجياً إلى أداةٍ بيد أنصار تفسيرٍ معيّن في سعيهم إلى نيل السلطة. لقد كانت مناقشات الخلافة في العصر الأموي، والنقاشات التي تمحورت حول المعتزلة في العصر العباسي، والصراعات بين التفسير السني/الحنفي والشيعية الصفوية والتأويلات الباطنية في العصر العثماني، مظاهرَ مباشرةً لهذه المعركة على السلطة.

فما معنى الدين في العالم المعاصر؟ بما أنّ الإسلام لا يمتلك خاصية «الانسحاب من الحياة» أو «التخلّي عن المطالب الدنيوية» التي عرفتها المسيحية، بل على العكس يضع، من حيث عقائده وأحكامه، مبادئ وقواعد تمسّ كل أبعاد الحياة، فكيف ستُحلّ مسألة سيادة الإسلام في العالم المعاصر؟ وكيف سيتذوّق أتباع هذا الدين، قبل كل شيء، شعور الأمل والطمأنينة والثقة بدلاً من الخوف والقلق أمام فكرة سيادة الإسلام؟

في رأينا، يمكن حلّ هذه الإشكالية بإخراج الدين وقواعده من كونها غايةً في ذاتها، وتحديد مقاصد هذه القواعد وفق المنهج الذي طرحه العالِم الأندلسي الشاطبي في إطار «مقاصد الشريعة».

ومعنى ذلك أنّ الله يُخضع الإنسان الذي خلقه وكرّمه وحمّله المسؤولية لاختبار الاختيار الصحيح في الصراع بين الشرّ الذي يمثّله الشيطان، والخير ذي المصدر الإلهي. وهذا الاختبار يعني، بوصفه إمكانيةً كامنةً في جوهر «أن يكون الإنسان إنساناً»، فرصةَ استحقاق وجودٍ حقيقيّ وأبديّ عبر سلوك طريق الخير في حياةٍ دنيوية محدودة وفانية وممزوجة بالشرّ. ولهذا الغرض خاطب الله الناس بكلامه/وحيه الذي يمكّنهم من التمييز بين الحق والباطل (الفرقان)، واختيار الصواب والخير (الهداية)، والسير في الطريق المستقيم (الإرشاد)، والابتعاد عن الشرّ (الموعظة).

غاية الوحي أن يمكّن الناس من اختيار الخير والعدل، وأن يذكّرهم بما نسوه، وأن يُبعدهم عن الشرّ والظلم، وأن يضمن عودتهم إلى أصلهم من خلال عيش امتحان الحياة على النحو الذي يريده الله (الإيمان)، كما قال تعالى:

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

فكلام الله ليس الدين في ذاته، بل هو الدين بمعنى الطريق الذي يبيّنه ويعرّفه. ففي القرآن الكريم ورد لفظ «شرعة» في قوله تعالى:

﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾

وورد لفظ «الدين» في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

وورد لفظ «الإسلام» كذلك في مواضع عديدة، منها قوله تعالى:

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾

وهذه الألفاظ في ذاتها لا تعبّر عن غاية؛ بل تقدّم للناس «طريق» إرساء التوحيد والعدل والخير والأخلاق والسلام بوصفه المقصد.

غير أنّ «الكتاب» الذي هو دليل وميزان وهداية وموعظة (أي وسيلة) لبلوغ المقصد الحقيقي على هذا الطريق، حلّ مع مرور الزمن محلّ الطريق والمقصد نفسيهما. وأصبحت مجموعة القواعد المؤسسية التي تُتلقّى بوصفها «الدين» ذاته هي «الغاية» التي ينبغي الدفاع عنها وإقامة سلطانها. إنّ الدين والرسول والقرآن الذي بلّغه يدلّون الناس على طريق، لكنّ الناس، بدلاً من السير في هذا الطريق، يعدّون التمسّك بالإصبع الذي «يشير» إلى الطريق هو التدين ذاته.

على سبيل المثال، يقول القرآن الكريم:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

لكن بعض المفسّرين يدافعون عن «الحكم بالقرآن». أي إنّ عبارة «إقامة سلطان القرآن» تحوّلت إلى تعبير نفسي وكأنها غاية في ذاتها، وانفصلت عن مضمونها. والحال أنّ إعلاء العدل والخير، ومنع الشرّ والظلم، هو بالفعل — بالمعنى الأوسع — إقامة سلطان القرآن.

غير أنّ المسلمين، بدلاً من التفكير في «كيف نحكم بالعدل؟ كيف نُعلي الخير؟ كيف نحدّد ما هو صحيح وجميل؟» والسعي إلى إيجاد أجوبة متعددة ومتنوعة لهذه الأسئلة في الظروف المعاصرة، يفضّلون الاكتفاء بالحديث عن — أو فرض — «إقامة سلطان القرآن» أو «الحكم بما أنزل الله».

ويتجلّى هذا الأمر بوضوح في النقاشات المتعلّقة بالإدارة والقانون. فبينما جرت مناقشات المسلمين الأوائل في هذه القضايا في أجواء نفسية أكثر سعة، ولم تُعتبر هذه المسائل قضية «عقيدة»، نجد اليوم أنّ أي نقاش حول الديمقراطية أو القانون يُدار ضمن نفسية «لئلا يضيع الدين»، وعبر مفاهيم عقدية مثل الإيمان والكفر والشرك.

مع أنّ النقاشات المرتبطة بالدولة والإدارة لم تُتناول في أي مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي — باستثناء الخوارج — ضمن هذا الإطار العقدي. ففي عهد عمر بن الخطاب، اعتُمِدت تقاليد «الديوان» الساسانية ضمن نموذج الشورى المعروف بـ«أهل الحل والعقد»، ولم يتهم أحد ذلك بأنه نظام كفر. وبالمثل، طوال النزاع بين علي ومعاوية، لم يتبادل الطرفان الاتهام بمفاهيم عقدية، بل دارت المناقشات في الإطار السياسي حول مفهومي العدل والظلم.

فضلاً عن أنّ معظم القواعد والأحكام التي يُنظر إليها اليوم بوصفها «نظام الشريعة» هي في الواقع نتاج الممارسة الإسلامية العربية في العصر الأموي، وتمثّل نوعاً من التأويل العربي للإسلام. وكذلك ينبغي فهم كثير من التفسيرات والممارسات ذات الأصل العثماني أو الإيراني بوصفها تطبيقات أنتجها المسلمون في ظروف مختلفة، في إطار مقاصد الإسلام.

وبسبب هذا التبدّل في فهم الغاية والوسيلة، صار المسلمون يُظهرون «سلوكاً مُنتجاً» يقوم على توقّع أن يجدوا في دينهم جواباً لكل سؤال، وحلاً لكل مشكلة، ثم فرض ذلك على الناس. غير أنّ الدين وسيلة لإعلاء الخير والعدل. أي إنّ الغاية ليست إقامة سلطان الدين، بل — كما يوصي الدين نفسه — إعلاء العدل والخير على المستويين الفردي والاجتماعي.

هل انتهى دور الأديان؟

بعد الاكتشافات والاختراعات العلمية والتكنولوجية التي بدأت في القرن التاسع عشر، ومع الأزمة التي عاشتها المسيحية نتيجة الحروب الدينية والمذهبية وممارساتٍ مثل محاكم التفتيش، تعزّزت في أوروبا الأفكار المناهضة للدين.

لقد تحوّلت المعتقدات والممارسات الدوغمائية للكنائس ورجال الدين في كل شأن إلى عنصر ضغط اجتماعي، وأدّى رفضهم للاكتشافات العلمية واعتراضهم على التجديد وعجزهم عن الإجابة عن الأسئلة الجديدة إلى تنفير الناس من الدين، بل إلى جعلهم يُراجعون إيمانهم ذاته.

ومنذ مطلع القرن العشرين، أخذت الفلسفات والأيديولوجيات غير الدينية — العلمانية — التي لا تخضع للكنيسة، تزداد قوةً، فمارست نقداً حاداً يفنّد الدوغمائيات الدينية ويكشف الضغوط السياسية والاجتماعية للدين، مما أثّر في الجماهير. كما أنّ المجتمع الصناعي الجديد، والمدن، والمصانع، والمدارس التي أخذت تُشكّل حياة الناس، حلّت محلّ الدين.

وبهذا المعنى يمكن القول إنّ المسيحية في أوروبا قد أنهت دورها إلى حدٍّ ما، وأُبعدت مؤسسياً عن الحياة السياسية والاجتماعية على يد الأنظمة العلمانية.

أمّا اليهودية فهي أصلاً عقيدة مجتمعٍ ضيّق ومغلق، وقد عاشت في داخلها مساراً مشابهاً. إذ تبنّى كثيرٌ من اليهود أفكاراً وأيديولوجيات غير دينية أو معادية للدين، وحافظوا على هويتهم اليهودية بوصفها انتماءً عرقياً، لكنهم تركوها بوصفها عقيدةً إيمانية.

غير أنّ الإسلام لم يعرف مصيراً مماثلاً في هذه العملية. ذلك أنّه لا يملك طبقة رجال دين غير قابلة للنقاش كما في المسيحية، ولا مؤسسةً على شاكلة الكنيسة المقدسة. كما أنّ الإسلام لا يحمل موقفاً عقدياً رافضاً على نحوٍ مطلق للاكتشافات العلمية والتقنيات الجديدة.

لقد قوبلت هذه الابتكارات في العالم الإسلامي بالقلق فقط لأنها غيّرت العادات التقليدية، وخُشي أن تؤدّي — كما في الغرب — إلى الإلحاد. ومع ذلك، ومنذ أواخر القرن التاسع عشر، طُرحت عبر علماء مثل جمال الدين الأفغاني، وحركة الجَدِيد في آسيا الوسطى، والأصوليين في إيران، و«العثمانيين الجدد» و«إسلاميي الاتحاد والترقي» في الدولة العثمانية، تفسيراتٌ للإسلام لا تتعارض مع الحداثة والعلم.

وبالتوازي مع التطورات في الغرب، جرت في العالم الإسلامي نقاشات حول التجديد من داخل الإسلام نفسه، ولا تزال هذه النقاشات والبحث مستمرة حتى اليوم. ولهذا لم يواجه الإسلام مصير الأديان الأخرى؛ بل استمرّت ديناميكية التجديد فيه، استناداً إلى رصيده الفكري القائم على العقل والتفكّر.

وبهذا المعنى فإنّ الدين، أي طريق التوحيد، لن يُنهي دوره أبداً إلى يوم القيامة. فمهما تغيّر العالم، سيظل الإنسان يبحث عن طريق فطرته وضميره، وسيواصل الدين إرشاده إلى ذلك الطريق مراراً وتكراراً.

هل موضوع الدين هو الله أم الإنسان؟

مالك الدين هو الله، وموضوعه — أي قضيته الأساسية ومشكلته المركزية — هو الإنسان. غير أنّ هذا الترتيب قد انقلب في بعض التفسيرات المعاصرة التي تطوّرت ضمن ما يُسمّى بالفكر الإسلامي؛ فأصبح مالك الدين هم المسلمون، وموضوعه هو الله.

ونتيجةً لذلك، تحوّل المسلمون إلى أناس «يحاربون من أجل الدين»، ويتحرّكون باسمه، ويسعون إلى حمايته وإبقائه حيّاً، ويحاولون تنظيم الحياة انطلاقاً منه.

غير أنّ الدين لله، وليس على المسلمين مهمة حمايته أو إبقائه حيّاً. إنّ الذي سيحفظ الدين إلى يوم القيامة هو الله نفسه. أمّا المسلمون فهم مجرّد منتمين إلى الدين (الطريق). يسيرون في هذا الطريق، فيختارون لأنفسهم ما هو خير في الدنيا والآخرة، ويجتهدون في حلّ مشكلاتهم لصالح الخير والعدل.

وبما أنّ الطريق ذاته ليس غاية، ولأنّه طريقٌ يخصّ الله، فإنّ ما يُطلب من المسلمين هو أن يسيروا فيه، وأن يجتهدوا في عدم الانحراف عنه.

في هذا الإطار، فإنّ موضوع الإسلام هو الإنسان؛ فهو ينطلق من الإنسان، وينظر إلى الأحداث من منظوره، ويجعل خلاصه وسعادته في الدنيا والآخرة أساساً.

لكن في أذهان كثير من المسلمين حصل انقلاب في هذا الترتيب؛ إذ جُعل «الله» هو الموضوع، وكأنّ الله والإنسان وُضعا في مواجهة بعضهما. حتى جرى التمييز بين الإلهي والبشري، ووُضع كل ما ينتجه الإنسان في مقابل «الإلهي» بوصفه شيئاً منفصلاً ومضاداً.

وقد أدّى هذا التصوّر إلى الحطّ من شأن الإنسان، وعدم الثقة به، ووضع الله في مواجهته وكأنّ بينهما منافسة. ومن هنا نشأت سلسلة من النقاشات، مثل وضع «الإسلام» في مواجهة تيارات فكرية كاشتراكية أو قومية أو ليبرالية أو كمالية، أو وضع «سيادة الإسلام» في مواجهة «سيادة الله»، أو مقابلة الوحي بالعقل. وكلّ ذلك نتاج فهمٍ خاطئٍ للدين ولله وللإنسان.

غير أنّ آيات القرآن الكريم التي تروي قصة الخلق لا تُظهر صراعاً بين الله والإنسان، ولا حتى بين الله وإبليس، بل صراعاً بين الإنسان وإبليس. وفي هذا الصراع انحاز الله إلى جانب الإنسان وكرّمه، كما قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

بينما احتقر إبليس الإنسان ورفض السجود له، كما قال تعالى:

﴿قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾

ولهذا طُرد إبليس، لكنه مُنح مهلةً في إطار الاختبار، كما قال تعالى:

﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ﴾

إذن فالذي يُهين الإنسان، ويحاول وضعه في مواجهة الله، ولا يثق به، وينزعج من وجوده، هو إبليس. أمّا الذي خلق الإنسان وكرّمه، ودافع عنه، ووثق به، وجعله مفضّلاً على سائر المخلوقات، فهو الله.

وعلى الرغم من وضوح هذا التصوّر الوجودي، فإنّ أولئك الذين يدّعون قراءة القرآن والسعي إلى تطبيقه في الحياة يقدّمون تفسيراً معاكساً تماماً يقوم على «التناقض والصراع». وهذا لا يمكن تفسيره بالقرآن أبداً، بل يُفسَّر فقط بأسباب اجتماعية وسياسية ونفسية.

إنّ موضوع الدين هو الإنسان، ونقيض الإنسان ليس الله بل الشيطان، أي الشرّ. ويُفهم وجود الإنسان بوصفه سعياً للتطهّر من الشيطان (البراءة)، والتحرّر منه عبر اختيار العدل والخير والسلام المنبثق من روحه الإلهية. والاختبار إنما يجري داخل هذا السعي إلى التحرّر (التوحيد — لا إله إلا الله).

هذا المنظور الإنساني، الذي يُبقي ملكية الدين لله ويضع الإنسان والله والدين في مواضعهم الصحيحة، يجد شاهداً عملياً مفصّلاً في حياة النبي بأكملها. فرسول الله، بوصفه «قرآناً يمشي على الأرض»، هو المعلّم الذي يُتعلَّم منه معنى السير في الطريق الذي أرشده الله، ومعنى «الحياة» ذاتها.

لقد أظهر الله الرحمن الرحيم للبشر، من خلال حياة الأنبياء، الكفاح من أجل إعلاء الخير والعدل، والتغلّب على الشرّ والظلم، مع جعل الإنسان في المركز. ولهذا، عندما اتخذ رسول الله المدينة وطناً له — أي حين أُعلن الإسلام/الشريعة في المدينة — لم يخف سوى الظالمين، واستقبل جميع أهل المدينة، مسلمين وغير مسلمين، النبي بحماسة ومحبة، قائلين إنّ السلام والأمن والعدل والخير قد حلّت في مدينتهم.

وكذلك عندما دخلت الجيوش الإسلامية إيران بهدف تحريرهم من ظلم الأديان، دخل الشعب الإيراني في الإسلام طوعاً، قائلين إنهم تحرّروا من ظلم ملوكهم ومعاونيهم من رجال الدين الزرادشتيين. وإنّ امتداد الفتوحات الإسلامية الأولى خلال ثلاثين أو أربعين عاماً من الأدرياتيكي إلى سور الصين، لم يكن بحدّ السيف، بل بقبول الشعوب التي تحرّرت من الحكّام الظالمين الذين أطاح بهم السيف.

في العالم المعاصر، ينبغي للمسلمين أن يتحرّروا من التفسيرات التي حوّلت دينهم إلى سجن ومشقّة لهم وللبشرية، وأن يسعوا إلى فقهٍ لفهمه طريقاً للرحمة والفلاح حقّاً. والطريق إلى ذلك هو إخراج الدين من كونه غايةً في ذاته، والنظر إليه طريقاً يحقّق الغاية الحقيقية: جعل الإنسان أشرف المخلوقات عبر إعلاء العدل والخير، والتغلّب على الشرّ، وتنزيه الإنسان عن الظلم، مع جعله في المركز، والثقة به، وتمكين العقل من العمل السليم لإيجاد حلول للمشكلات.

وإلّا فإنّ الدين سيبقى سلاحاً خطيراً في يد السلطة، يُختزل في قوانين ومحظورات باسم الله، ويعجز عن استيعاب الحياة المعاشة وتفسيرها، ويسعى إلى فرض قواعد المجتمع الزراعي في عصر مجتمع المعرفة، وتُرتكب باسمه مظالم.

هل يستطيع الإسلام أن يستجيب لعصرنا؟

إنّ العالم الإسلامي يعيش حالة انهيار منذ ثلاثة قرون. فبعد حصار فيينا سنة 1699 بدأ العالم المسلم يتراجع، بينما أخذ الغرب يبحث عن سبل مواجهة التهديد الإسلامي المتجه إليه، ومنذ ذلك التاريخ بدأ صعود العالم الغربي.

لقد أقدمت المجتمعات الغربية على خطوة متقدمة بإطلاق الثورة الصناعية، فحققت على أثرها سلسلة من التحولات السياسية والعسكرية والأيديولوجية، وانتهت إلى بناء حضارة متفوقة. أمّا العالم الإسلامي فلم يستطع القيام بهذه الخطوة. وبهذا المعنى فإنّ «التخلّف» يعني في الحقيقة عدم القدرة على القيام بالخطوة اللازمة. وفي أسباب تخلّف العالم الإسلامي يكمن سرّ تقدّم الغرب.

ذلك أنّ العالم الغربي، بعد الاكتشافات الجغرافية، تعرّف إلى «العالم كلّه»، فاتسعت رؤية الإنسان الغربي. وتعلّم أن ينظر إلى العالم على نحو أوسع، وخرج من عالمه الضيق المحاط بتهديد الإسلام/الأندلس والعثمانيين/الأتراك. كما أنّ التعرّف إلى جغرافيات ومجتمعات جديدة أيقظ فكرة «الجديد، والتجديد، ولا نهائية الأشياء الجديدة التي تنتظر أن تُكتشف»، فتنمّى بذلك شعور «الفضول» الذي هو القاعدة الذهبية للعلم الحديث. هذا التطور الذهني جرّ وراءه اكتشافات علمية/تكنولوجية، ومع اختراعات جديدة تحقق مسار تطوّرٍ مركّب مترابط يعتمد بعضه على بعض.

وقد أفضت هذه العملية إلى بلورة رؤية الغرب الحديثة للعالم، المؤلفة من الثقافة اليونانية-الرومانية، والمهمة التبشيرية المسيحية، وفكرة إمكان بناء عالم جديد.

لماذا تقدّم الغرب؟

في خلفية كل هذه التطورات المتسلسلة ثلاثُ دينامياتٍ أساسية:

1- ثورة الذهنية: اكتسب الإنسان الغربي منظوراً عالمياً، وبدأ ينظر إلى العالم كلّه وإلى كل تراكم البشرية بوصفه ملكاً له. وفي جوهر هذه الفكرة إيمانٌ بتفوّق «الرجل الأبيض الغربي المسيحي». وبناءً على هذا الإيمان دخل الغربيون في مسعى لاكتشاف الطبيعة والانتفاع بها، وكذلك اكتشاف جميع المجتمعات والانتفاع منها. ومن الأبعاد الأخرى المهمة لثورة الذهنية فكرةُ التغيّر.

لقد انهار التصوّر الكوني لعلم فلك بطليموس القائم على مركزية الأرض وثباتها، ووُصل إلى فكرة أنّ «الأرض تدور، وأنّ كل شيء في حركة وتغيّر». وتسرّبت فكرة «التغيّر» هذه إلى أدق تفاصيل الحياة اليومية، فتطوّر مفهومُ التقدّم. وفي مركز فكرة التغيّر المستمر إلى الأمام يقف العقل الإنساني.

وفي النهاية نضجت رؤيةٌ جديدة للعالم يكون الإنسان فيها في المركز، عالماً يتغيّر باستمرار ويحتاج إلى أن يُغيَّر. إنّ الثقة بالنفس، والشجاعة، وشغف الاكتشاف الذي نتج عن عبور المحيطات، منحت عادةَ إعادة اكتشاف العالم والكون كلّه، وتعريفه، وتأويله، وتغييره، ابتداءً من الحياة اليومية.

2- الاستقلال المؤسسي: من أسباب تقدّم المجتمعات الغربية أيضاً فكرةُ الاستقلال المؤسسي. فالنموذج الثلاثي للسلطة بين الكنيسة والأرستقراطية والدولة، مكّن الغربيين من تطوير منهج تفكيرٍ جدليّ لحل المشكلات يتضمن أساليب «الصراع–التسوية–التجاوز»، كما أتاح إمكان نمو تشكيلاتٍ مختلفة وجديدة وبديلة.

إن حصيلة الصراعات في التاريخ الأوروبي بين الدين والدولة، وبين البرجوازية والأرستقراطية، وبين الملك والبرجوازية، وأخيراً بين البرجوازية والطبقة العاملة، كانت آليات الحضارة القائمة اليوم، والتي يمكن تلخيصها بالديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان ونظام السوق الحرة. أي إنّ المجتمعات الغربية مدينةٌ لخطوط تقدّمها الجدلية بالانقسامات والصراعات المؤسسية في إنجلترا وفرنسا. وبهذه الطريقة أصبح المجال الاجتماعي مهيأً لتجربة تناقضاتٍ إبداعية من أجل إيجاد التوازن عبر إنتاج مراكز قوة جديدة على الدوام.

وقد تحقّقت فكرة الاستقلال المؤسسي على مستوى الذهنية أيضاً مع ديكارت وكانط وسائر فلاسفة التنوير؛ فنضجت فكرة أنّ الدين والعلم والفن ثلاثة مجالاتٍ منفصلة، وأنّ هذه المجالات يمكن أن تكون مستقلةً في ذاتها، وأن تكون قيمُها بالنسبة إلى بعضها بعضاً نسبية.

هذا الفصل أتاح تطوّر العقل والإيمان والعواطف كلٌّ على حدة، وجعل من الممكن تقليل صدامها المتبادل إلى الحد الأدنى. ومفهوم «التسامح» يعبّر في هذا المعنى عن الحدود المحتملة للعلاقة بين هذه المجالات الثلاثة المنفصلة. ونتيجة تقليد الاستقلال المؤسسي، بذل الإنسان الغربي جهداً لفصل مجالات الدين والدولة، والعمومي والخاص، والعسكري والمدني، والسياسة والمجتمع المدني، والبرجوازية والبيروقراطية، ولإقامة توازن بينها بوصف ذلك معياراً حضارياً. ولا تزال أوروبا اليوم—إذا غضضنا الطرف عن جرائمها—تملك، مقارنةً ببقية العالم، أنظمةً أكثر استقراراً بفضل مبدئيتها النظرية، واستقلال مؤسساتها، والقيم الديمقراطية التي تستند إليها.

3- مثال الحضارة: كانت فكرةُ «نشر الحضارة في جميع أنحاء العالم» القائمة على الاعتقاد بتفوّق «الرجل الأبيض» ديناميكيةً قوية أيضاً في تطور المجتمعات الغربية. لقد تمّت علمنةُ سعي المسيحية إلى العالمية وآلية التبشير، فتحولت إلى نشر الحضارة الغربية وإقامة هيمنتها. وجعل هذا المسعى عوامل «نفسية» مثل الثقة بالنفس، وحبّ النجاح، والسعي إلى الغلبة، وتوجيه البشرية، دينامياتٍ مهمة في تقدّم المجتمعات الغربية.

وهكذا صار لدى الإنسان الغربي العادي مُثُلٌ عليا لم تتحقق بعد، مثل الحضارة العالمية، والقيم العالمية، والسلام العالمي، وتقوم هذه المُثُل بدورٍ مُحرِّض خلف كل نوع من أنواع التطور في الغرب. إنّ شعور التفوق والثقة بالنفس، المدعوم بمستوى الرفاه، يمنح المجتمعات الأوروبية حتى الآن وعياً بكونها القطب الحديث للعالم.

شروط النهوض من جديد

إن «تخلّف» العالم الإسلامي نابعٌ من غياب هذه العوامل الثلاثة الأساسية. فالثقة بالنفس والأفق العالمي الواسع اللذان كانا قائمين بين القرنين السابع والثاني عشر، تراجعا منذ القرن السابع عشر، ليحلّ محلّهما صدمةُ الانحدار والهزيمة والانهيار. كما أنّ التطورات والابتكارات في مجالات العلم والمعرفة والتقنية والفن والحرف والأدب، التي كانت تُشجَّع وتُدعَم وتُنظَّم بدرجةٍ ما في العصر العباسي والأندلسي، وفي العهد السلجوقي، بل وحتى في زمن بعض الخانات المغولية وفاتحي السهوب مثل تيمور، فقدت بفعل الجمود والتدوغم في القرون الأخيرة ديناميكيتها التغييرية والتحويلية.

ونتيجةً لذلك يعيش العالم الإسلامي اليوم متأخراً عدة قرون عن الحضارة الغربية، ولا يكاد يقدر—في أفضل الأحوال—إلا على البقاء بمحاولة أن يكون مقلِّداً جيداً للغرب.

إن غياب هذه العوامل الثلاثة الأساسية، وهو سبب التراجع في العالم الإسلامي، يتضمن في الوقت ذاته صيغةَ تجاوز مشكلة التخلف التاريخية. أي إنّ معالجة هذه النواقص الثلاثة التي لم تُتجاوز بعد هي الشرطُ الأول لقيام العالم الإسلامي من جديد.

وخلاصة القول:

1- فهمٌ إسلاميّ تغييريّ: لا بدّ من تحريك العقول التي تجمّدت منذ الإمام الغزالي، وفتح باب الاجتهاد. والأدقّ: ينبغي تطبيق آلية الاجتهاد—التي هي مطبَّقة فعلاً في الواقع—في جميع العلوم الدينية، مع تسميتها وتثبيتها بوصفها نظاماً مفتوحاً ومشروعاً للتجديد، وحل المشكلات، وابتكار الجديد.

إن عادة الاجتهاد في المجال الديني ستدفع العقول الإسلامية إلى التوجّه نحو الجديد في مجالات الحياة الأخرى أيضاً. فعلى مدى ما يقرب من ثمانمئة عام، كانت الذهنية المسلمة تستقبل كل تطور جديد بشعور التوجّس والفساد، وتؤمن بأن الزمن كلما تقدم اتجه نحو القيامة، أي نحو الأسوأ؛ فشفّرت الحاضر بوصفه ضرورة، والماضي بوصفه مثالاً، والمستقبل بوصفه كارثة، تحت تأثير شعورٍ ديني ينظر إلى التجديد على أنه بدعة-إثم.

وقد تعزّز هذا المزاج أكثر بفعل الكوارث والهزائم والصدَمات في القرون الأخيرة، فصار، أمام الغرب والحداثة، يكرّر ردّ الفعل الدفاعي نفسه بدل محاولة الفهم. وحتى الشرائح العلمانية ذات النزعة الغربية—ولعل ذلك بحكم طبيعة البيئة نفسها—تراجعت، على خلاف ادعائها الدائم بأنها تقدمية وعقلانية معاصرة، خلف الشرائح التي تصفها بالمحافظة والرجعية في مواجهة كثير من التطورات الجديدة، وطوّرت ردود أفعال شديدة الدوغمائية والمحافظة.

إن هذا التمركز العميق حول الوضع القائم لا ينفكّ إلا عند نقل التقنيات الغربية حيث يظهر موقفُ تكيّفٍ سريع، بينما تستمر في سائر المجالات ردود الفعل القلقة من التجديد والرافضة للجديد لدى كل فئة من فئات المجتمع، كلٌّ على قدره. لقد تحوّل التشنّج الناجم عن عدم القدرة على الارتياح في القضايا الدينية—حيث يُشفَّر التغيير على أنه إثم وكفر—إلى عادةٍ راسخة تؤثر حتى في غير المتدينين.

ولهذا، لا بدّ أن يترسّخ في المجتمعات المسلمة—بدءاً من المجال الديني—شعورٌ بأن كل نوع ممكن من التجديد والتغيير والتطور والتقدم أمرٌ مشروع وضروري، بل إنّه واجب، بل وحتى «فرض» ديني.

2- الاستقلال المؤسسي: لكي تُزهر هذه الفكرة، ينبغي تفكيك الوضع القائم المستقر على هيئة «مجتمع أرثوذكسي، دولة شمولية»، وإحلال فكرة فصل المجالات وفكرة التناقض الخلاق مكانه. وفي هذا المعنى ينبغي طرح جهدي إصلاح أساسيين—دمقرطة الدولة وتجديد الفهم الإسلامي—على نحوٍ يغذّي كلٌّ منهما الآخر.

إن إسقاط أنظمة الاستبداد السائدة في العالم الإسلامي، وإقامة أنظمة ديمقراطية—سواء كانت كونية، أو أوروبية الطابع، أو أصيلة/محلية—أمرٌ لا غنى عنه. أي إنّ تشكيل أفرادٍ ومجتمعاتٍ قوية تشارك فيها الشعوب والأفراد في العملية السياسية بحرية وتُمثَّل فيها تمثيلاً حقيقياً هو ضرورة ملحّة. وهذا النظام السياسي سيؤمّن ديناميكيةً تطورية وتقدمية قائمة على تمثيلٍ عادل للاختلافات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى منافسة متكافئة لميادين عديدة مستقلة.

وسيكون هذا المناخ الديمقراطي أرضيةً للنقاشات التي تفضي إلى تجديد الفهم الإسلامي. وبدلاً من وجودٍ متنافر بين الدولة والمجتمع يدفع أحدهما الآخر، سيتجلّى حقاً «إرادة وطنية» تكون فيها الدولة مُتملَّكة من المجتمع، ويكون المجتمع مكوّناً للدولة. وعندئذ ستغدو القيم الإسلامية، وتراكم الحضارة الإسلامية، والعقل المسلم، والأخلاق، ثقافةً وقيمةً مشتركة للجميع، مسلمين وغير مسلمين، وضمانةً لأمن النفس والمال والنسل والعقل والعِرض.

إن أمر الإسلام بـ«إعلاء العدل والخير» ولاهوتَه الذي يرى جميع البشر إخوةً في آدم، سيكون ترياقاً لكل ظلم، كما سيكون درعَ حمايةٍ لكل الحريات. فالاستقلال المؤسسي يعني حوكمةً تعددية تترسخ داخل الدولة، وبين الدولة والمجتمع، وداخل المجتمع. والدين، في هذا السياق، هو المجال الذي ينبغي أن يكون الأكثر استقلالاً.

وفي هذا الإطار، ينبغي لمؤسسةٍ عامة مثل رئاسة الشؤون الدينية أن تكتسب بنيةً مستقلة، وأن تمتلك كليات الإلهيات مناخاً فكرياً أكثر حرية، وأن يُنزَع عن المجال الديني المدني كل احتكار، ويُترك لمبادرة الأفراد الطوعية. فالمقصود ليس ارتباط الناس بالدين ارتباطاً مصطنعاً بسبب ضغط الدولة أو لأسباب سوسيو-اقتصادية، بل أن يتمكنوا—بدافع جوهر الدين الذي يبعث نار الحرية—من التوجّه نحو ممارسات عادلة وأخلاقية في مواجهة المشكلات الفردية والاجتماعية. فإذا لم يؤدِّ الدين هذه الوظيفة، فذلك الدين ليس إسلاماً.

3- مثالُ النهوض/البعث: ينبغي إحياءُ مثُلٍ مثل النهوض من جديد، وامتلاكِ مكانةٍ محترمة ومؤثرة في عالم الإنسانية، والإسهامِ في السلام العالمي وفي تطور البشرية. كما ينبغي أن ينعكس ذلك—على مستوى بلدنا—في بناء نظامٍ قائمٍ على المساواة على أساس العدل، والحرية، والأخوة، وأن تُبنى الرؤية السياسية الراهنة أيضاً على هذه المُثُل.

ويجب أن يكون هذا المثالُ غايةً مشتركة تتقاسمها جميعُ الشرائح الاجتماعية. فبينما تصبح الاختلافات الاجتماعية والإيديولوجية والفكرية أو الانقسامات السياسية موضوعَ تنافسٍ ضمن نضجٍ ديمقراطي، ينبغي أن تؤدي الغاية المشتركة وظيفةَ «مظلةٍ عليا» ومهمةٍ جامعة يمكن لكل الناس من مختلف الفئات أن يشتركوا فيها. ينبغي أن تكون للمجتمعات الإسلامية ولتركيا—على السواء—أهدافٌ وقيمٌ ومُثُلٌ مشتركة؛ تغذّي بعضها بعضاً وتوازن بعضها بعضاً، وتعبّر في مجموعها عن اشتراكٍ في أفقٍ إقليمي وعالمي. ويجب أن يكون، إلى ما وراء علاقات الأمم والعلاقات الدولية القائمة على المصالح العقلانية، نوعٌ من الشبكة المعنوية—كأنها يدٌ غير مرئية—تربط المجتمعات بعضها ببعض.

ذلك أنّ الروابطَ الوطنية التي تسير في الأيام الحسنة بوصفها علاقاتٍ اقتصادية أو عسكرية أو سوسيو-ثقافية، قد تنتهي في الأيام السيئة—في أزمنة الحروب الإقليمية أو العالمية—إلى اصطفافاتٍ غير مرغوبة أو عداواتٍ لأسبابٍ شتى. أمّا الروابطُ المعنوية الأشدُّ استمراريةً والأكثرُ أصالةً وطبيعيةً، فإنها—على الأقل—تحفظ العلاقات بين المجتمعات، وتقدّم بعد الأيام العصيبة أساساً متيناً لبناء المستقبل.

إن مثالَ النهوض هو—على الأقل في سياق مجتمعنا—ضمانةُ وعيٍ قوميٍّ مشترك وشعورٍ بمصيرٍ مشترك. ينبغي أن يكون وجودُ البلد وبقاؤه، وتطوّره وتقدّمه، وأن يكون بلداً أكثر عدلاً وحريةً وقوة، مثالاً مشتركاً للبلاد أمةً وشعباً ومجتمعاً بأسره. والهدفُ المتمثل في امتلاك موقعٍ مشرّفٍ ومحترمٍ وفاعل داخل النظام العالمي—سواء صيغ بلغة سياسات خارجية عقلانية، أو بأساليب إيديولوجية مثل العثمانية الجديدة، أو الجامعة الإسلامية، أو الطورانية، أو خطاب القوة الإقليمية، أو تضامن الأمم المظلومة… إلخ—ينبغي، على كل حال، أن تتجمع كل لغةٍ وخطابٍ في غايةٍ مشتركة تؤدي إلى الباب نفسه: هدف القوة والاعتبار.

ذلك أنّ تاريخنا تشكّل تحت وطأة نتائج الصدمة التي عشناها حين فقدنا رؤية الإمبراطورية العالمية والإقليمية الكبرى، ثم انكمشنا، ثم انتهينا إلى التفكك. ولتجاوز ذلك، والقدرة على ارتداء حالةٍ نفسيةٍ جمعية أكثر ثقةً بالنفس، لا بدّ من تبنّي غاياتٍ ومُثُلٍ مشتركة.

أيُّ إسلامٍ سيقدّم الجواب؟

إن جواب سؤال «هل يستطيع الإسلام أن يستجيب لعصرنا؟»—وهو السؤال الذي طُرح في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، أي في أزمنة الهزيمة الكبرى والانهيار، وبصورةٍ خاصة كجملةٍ هجومية سألها المستشرقون الغربيون والمتعاونون المحليون قبيل الحرب العالمية الأولى وبعدها بوصفها «آخر حملة صليبية»—مرتبطٌ بهذا التغيّر في النقاط الثلاث الأساسية المذكورة. لكن قبل ذلك: «أيُّ إسلامٍ» يستطيع أن يقدّم هذا الجواب؟

إن كلمة «الإسلام» هنا تعني «الإسلام المعاش»، أي التصورات الدينية السائدة وممارسةَ الإسلام الفعلية داخل المجتمعات المسلمة. وبالطبع فإن جوهر الدين وأصله لله، وليس لأحدٍ أن يجعل من اسمه موضوعَ نزاع. لكن الإسلام—في صورته المعاشة—هو مجموعُ وقائعَ وأحداثٍ تاريخية وسوسيولوجية وسياسية وثقافية. ونحن نناقش بهذه الكلمة هذا الواقع.

وإذا أردنا الواقعية، فإن الغرب قبل قرن—حين قرر أنّ الإسلام عائقٌ أمام التقدّم وغرس ذلك في نفوس الغربيين المحليين—أنتج «سيكولوجيا الاستعمار الذاتي» (self colonizer). وفي مواجهة ذلك دخلت الإسلامويةُ حالةَ دفاع، فدافعت عن أنّ الإسلام الحقيقي هو التقدّم، وأنّ التخلف ليس عيباً في الإسلام، بل نقصٌ لدى المسلمين، أي في «الإسلام المعاش».

لكن، وبعد قرنٍ أيضاً، فإن الإسلام—بوضعه الراهن، أي الإسلام المعاش—لا يمتلك، بسبب تخلف المسلمين، ديناميكيةً قادرةً على الاستجابة لعصرنا. أي إن تمكّن الإسلام—بوصفه ديناً بكتابه وسنته وقواعده وقيمه—من أن يتجسد من جديد في روح الزمان، وأن ينهض بمهمة تأسيسية وإنقاذية وإحيائية للأمة/للأمة الإسلامية/للبشرية جمعاء، مرتبطٌ بقدرة المجتمعات المسلمة على إصلاح نواقصها وأخطائها وعثراتها، والبدء من جديد في السير نحو المستقبل بثقة.

إن جواب الإسلام—أي الدين الإلهي في ذاته—ليس لعصرنا فحسب، بل لكل العصور، واضحٌ: تهذيب الجانب البشري في الإنسان، وتصفية جوهر آدم فيه، ثم إعمارُ العالم بهذا الجوهر وتزيينُه بنور الله، ليكون الإنسان قادراً على تقديم خلاصه ومستقبله وطمأنينته وأمنه، أي على اجتياز امتحانه، وذلك عبر إعلاء الخير والعدل والفضيلة والعقل في كل حال.

وأن يُنجز هذا الجهد وهو يعرف نفسه وربه، فيعرف حدَّه، بوعي العبودية (العبادة)، وأن يجعله دائماً بمشاعر طوعية صادقة (التقوى—الإيمان—الإخلاص)، وأن يرى مجاهدة الشرّ (الجهاد) جزءاً من هذه المهمة، وأن يواصل ذلك في كل حال بالمشاركة والتضامن مع إخوته المؤمنين (الصلاة—الزكاة)… وأن يستمر في محاولة تغيير العالم وهو يعلم أنه ليس سيد العالم ولا ربّه، بل يسيرها بوصفها مشقةَ سفرٍ على «الصراط المستقيم». وأن يواصل هذه الفلسفة الحياتية بالتعرّف على إخوته من جوهر آدم والتنسيق معهم ضمن عملٍ منظمٍ وفاعلياتٍ جماعية.

وأن يقدر على إنجاز هذه القضية بإنتاجِ مشاريعَ سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وأفكارٍ، وأعمالِ فنٍّ وأدب، واكتشافاتٍ علمية وتكنولوجية، تضع الدعوى فوق الدولة والمال والشهوة والمناصب والمقامات والأموال والأملاك، وتُبطل هيمنتَها الشيطانية، وتُنزِلها إلى مستوى «وسائل» بسيطة في خدمة الإنسان، مع القدرة على مراقبة هذه المنجزات وضبطها. إن إيمان المؤمنين، وقضيتهم، ومعنى حياتهم، ووعيهم بالآخرة، هو هذا. وليس «الإسلام» إلا اسمَ هذا الإيمان، أي اسمَ آخر دينٍ إلهي كوني.

وإن العصور التي يفتخر بها المسلمون في ماضيهم، والتي صنعت تلك الحضارة، هي العصور التي تم فيها التمسك بهذه المبادئ والقيم وبالاستقامة والدقة. أما عصور التراجع والهدم والانحلال والانهيار فهي عصور عدم الامتثال لهذا الإسلام الحقيقي، وتشويهه، وتحويله إلى دين الآباء الجامد البالي، واتخاذه ستاراً للتجارة والامتياز، وردّه إلى طقوسٍ زائفة وتفريغه من مضمونه، وتحويله إلى مادة للاستغلال السياسي. وهذا الحال مستمرٌ اليوم في كل مكان.

أما «الإسلام المعاش»—أي واقع المسلمين والمجتمعات الإسلامية—فإنه، إذا أزيلت أسباب التخلف التاريخي عبر جهدٍ جاد، فسيكون له بالطبع أجوبة متعددة لعصرنا ولمشكلات الإنسانية كلها. غير أن محاولة الإجابة عن العصر الحديث وما بعد الحديث عبر مفاهيم وقواعد تُعبّر عن تأويلات ذلك الزمن القديم، زمن المجتمع الزراعي، لن تؤول إلى غير المأساة. ولذلك يجب أن تكون هذه الأجوبة مؤلّفة من تأويلاتٍ معاصرة لقيم الإسلام الإلهية والكونية.

وفي النهاية، ليس الدين مفتاحاً يحلّ مشكلات الإنسانية، ولا صندوقاً سحرياً. بل هو على العكس أداةٌ تدعو الإنسان إلى استعمال عقله لكي يحل مشكلاته، وتوصيه بالنظر إلى المستقبل والاتعاظ بالتغذي من التاريخ والطبيعة، وتذكّره لذلك بالقيم الإنسانية الكونية والتاريخية، وتهدي الطريق: إنه وسيلة، وخارطة طريق، ومقياس، ودليل.

وبهذِه الخاصية، فإن الإسلام رسالةٌ أبدية ليس للمسلمين وحدهم، بل للبشرية جمعاء. لا تُستخرج منه «وصفات» جاهزة لحلول المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لكن يُكتسب منه ميزانٌ حكيم لتشخيص المشكلات وطرائق الحل، ونظرةٌ كونية شاملة على مستوى الماكرو والميكرو، ومسؤولية «أشرف المخلوقات»، ومنظورٌ مستقبلي للآخرة، أي لما بعد.

وفي هذا المعنى، فإن الإسلام رؤيةٌ لاهوتية فطرية وكونية تعبّر عن الإنسانية حقاً: بعقيدة التوحيد التي تدعو الإنسان إلى التحرر، وتمنحه الكرامة والشخصية عبر رفض عبودية الإنسان للإنسان؛ وبالإيمان بالآخرة الذي يجعله يفكر دائماً في المآل، لا مآل الموت وحده بل مآل كل عمل وكل فعل؛ وبذلك الوعي العزيز الذي يحمّله مسؤولية الإنسان تجاه سائر الكائنات والأشياء وتجاه العالم كله—الكون كله.

دون أن يكون المرء مسلماً ديناً، بل حتى لو لم يكن لديه أي علمٍ بالإسلام أصلاً، فإنّ ثمة بشراً وجماعاتٍ وتقاليدَ ثقافيةً مختلفة تتمتع بهذه الخصائص والسمات وهذه الرؤية، ذات «طابعٍ مؤمن»، وهي—في نظرنا من حيث المعنى والرسالة—«إسلامٌ» أيضاً. وبهذا المعنى، فإنّ الإسلامَ التقليدي المؤسسي، وهذا الإسلامَ بوصفه رؤيةً توحيديةً أصيلةً كونية، يقفان في موضعين مختلفين إزاء مسألة الاستجابة لعصرنا.

وبالطبع فإنّ للناس الذين يولدون داخل الثقافة الإسلامية ميولاً ثقافيةً—على الأقل—تجاه هذا الإيمان وهذا الوعي. لكن ما لم تتحول هذه الميول إلى وعيٍ فعّال، أي ما لم تصعد رؤيةُ جوهر الإسلام إلى مستوى الإدراك، فإنّ معارفَ الإسلام وعاداته تبقى مجرد «سوسيولوجيا ثقافة» عادية. والواقع أنّ معظم المجتمعات الإسلامية اليوم هي مجتمعات «مسلمة ثقافياً»، بعيدةٌ عن وعيٍ وجوديٍّ عميق على مستوى التاريخ وعلى المستوى الكوني وعلى مستوى الإنسانية. ونتيجةً لذلك، فإنّ التدين المؤسسي الذي يعيش بوصفه كتلةً من التقاليد والعادات ومجموعةً من الطقوس المنفصلة عن مقصدها، قد أسر الإسلام—تماماً كما في اليهودية والمسيحية—بوصفه تدينَ «غيتو» مغلقاً: نجاةٌ لأتباعه وحدهم، وإقصاءٌ لمن سواهم، وانغلاقٌ على كل تطور.

وكما هو معلوم، فإنّ التقليد التوحيدي (الحنيفية) الذي أسّس حضارات سومر–أكّد–آشور–مصر–اليونان (الأيونية)، لم يستطع مع مرور الزمن مقاومة العادات الأنيمية–الوثنية للأنظمة السياسية والاقتصادية، وللسلالات، وللتجار، وللمهاجرين أو للعبيد؛ فإما صار جزءاً سنكرتيكياً منها، وإما جرى تصفيته. إنّ التقليد التوحيدي الإبراهيمي، الذي كان اسمُه التمرّد على وثنية أكد–بابل، عاش في التاريخ مراتٍ كثيرة مشكلةَ التحريف والفساد والامتزاج بديانات أخرى حتى فقد جوهره.

وقد حُوّل هذا التقليد—أولاً بيد الفرس—إلى دينٍ هرطقي عبر «المجوسية»، أي عبر الزرادشتية التي وإن كانت في أصلها توحيدية فقد فسدت، ثم عبر مزجها لاحقاً بالميثرائية الهندية–الآرية. ثم تعرّضت الموسوية بعد ذلك لعملية «تفكيك» على يد تجارٍ فرس ذوي أصل هندي–إيراني، عُرّفوا بوصفهم «يهوداً»، فجرى اختراعُ دينٍ باسم «اليهودية» بما يخدم مصالحهم السياسية والاقتصادية. ورداً على ذلك ظهرت العيسوية، لكنها بعد حينٍ امتزجت بوثنية روما، فتأسست مؤسسياً بوصفها ديناً باسم «المسيحية».

في مواجهة خطر هذا التحريف، وخطر التأويلات الهرطقية، وخطر الامتزاج بالعادات الوثنية–الأنيمية والتحول إلى دينٍ مؤسسي، اتخذ الإسلام منذ البداية موقفاً شديد الصرامة من الشرك، أي من نمط الاعتقاد والحياة الوثني–الأنيمي. كما قام بتحصين القرآن بحفظه بعنايةٍ شديدة ضد أي زيادات أو حذفٍ محتمل. ومع ذلك، ففي مراحل عديدة من التاريخ وفي مناطق كثيرة ظهرت مدارس واتجاهات وطرقٌ هرطقية، رافضية، باطنية، أو سادت—في المسار الذي بدأ بالأمويين—تأويلاتٌ على يد السلاطين تقدّم «شكل الدين» على «جوهره».

والواقع أنّ «الدين المؤسسي» هو التقليد الأنيمي–الوثني الممتد آلاف السنين، وأنّ التقليد الحنيفي التوحيدي هو اسم الاعتراض على هذه الأديان. لأن هذه الأديان هي أكثر الآليات كلفةً أقل وشرعيةً أكبر لاستعباد الإنسان وتكليفه باسم الطبقات الحاكمة: إمّا تشغيله بسهولة عبر سحر الأسطورة، أو دفعه إلى القتال. وقد جُعلت الغالبية البشرية على مدى آلاف السنين عبيداً/أرقاء لتلك الأنظمة الجائرة الظالمة ولكن القهرية، وحتى البشر الأحياء اليوم يحملون شذراتٍ من «جينات» تلك الجموع المستعبَدة المسترقّة. لذلك يعودون بسهولة إلى العادات الأنيمية–الوثنية، ويقبلون حتى أكثر المعتقدات تحرراً من خلال تشبيهها بطقوسهم الوثنية الخاصة.

وهذه الحقيقة—للأسف—تنطبق على الإسلام أيضاً. فمع حساسيته الشديدة من الشرك، شهدت سيرة الإسلام هو الآخر، وإن كان أقل من التقليدين الموسوي والعيسوي، صوراً من الامتزاج والتركيب. واليوم توجد بعض التيارات أو الطرق التي تزعم أنها إسلامية—على سبيل المثال—تعبد أشخاصاً: شيوخاً، وشاهاً، وأولياء، وزعماء، وعلماء، ووعّاظاً؛ وتحوّل طريقتها أو جماعتها إلى صنم، بل وتشرك بالله هذا «الإله» الحقيقي لها. هذه الوثنية المنحرفة المخالفة لجوهر الدين تتصرف للأسف كما لو كانت هي الإسلام، بل وتدّعي—أكثر من ذلك—أنها الإسلام الأصح والأصدق والأصيل. ونتيجةً لهذا القدر العميق من التحريف والفساد، يبدو العالم الإسلامي اليوم بائساً عاجزاً.

أمام الأزمات والآلام الحقيقية التي تعيشها الإنسانية والمجتمعات الإسلامية—من أزماتٍ ومشكلاتٍ وضيقاتٍ وفقرٍ وفسادٍ ولا مساواةٍ وآلامٍ فردية واجتماعية، وحروبٍ أهلية وصراعاتٍ عرقية–مذهبية، واستغلالٍ وظلم—تقودَ ملايينَ البشر حركاتٌ وجماعاتٌ وطرقٌ «تزعم الإسلام» لا تملك كلمةً واحدة ولا موقفاً واحداً تجاه هذه المشكلات، لكنها تُقيم الدنيا وتُقعدها بالتعلق كالصنم بالعبادات، أو باللباس، أو بالنساء، أو بتفصيلٍ تافهٍ آخر. وهذه الصورة وحدها تكفي لشرح الموضع الذي وصل إليه الإسلام.

والحال أنّ الإسلام—بوصفه دليلاً يعلّم الإنسان والإنسانية أن ينهضا بكرامةٍ وشخصيةٍ بعد التحرر من العبودية والرق—ينبغي أن يكون اسمَ حراسة العدل والخير والفضيلة والضمير والرحمة في مواجهة المشكلات الفردية والاجتماعية الملموسة. غير أنّ الدين، لدى مئات التنظيمات التي تحتل اليوم مقام «التمثيل باسم الإسلام»، صار مؤسساتٍ للهيمنة: حماية «أخلاق جنسية» مزعومة عبر النساء، والمبالغة في الطقوس الدينية وإظهارها بمستوى يكاد يبلغ الإباحية، ثم فرض ذلك على الآخرين؛ أي الحكم باسم هيبة الدين.

لكن الإسلام عرّف السعيَ إلى الحكم على الإنسان بوصفه انحرافاً ورفضه. لا إله، ولا حاكم، ولا مالك إلا الله. وأما السعي إلى الحكم «باسم الله» فهو انحرافٌ أعظم. لذلك فإنّ أول ما يلزم اليوم هو تطهير الإسلام من هذا التعفّن الداخلي ومن هذا الانحراف، وتنظيفه من هذه الطفيليات السرطانية المتغلغلة في جسد الدين، وتصفيةُ البنى اللاهوتية المنحرفة والآليات السياسية–الاقتصادية–الاجتماعية التي حوّلت الإسلام إلى دينٍ مؤسسي على شاكلة اليهودية والمسيحية.

إنقاذ الإسلام من «كنائس الإسلام»

إن تجديداً إسلامياً جذرياً مطلوبٌ من دون الاكتراث بإدانات تلك «الكنائس الدينية» المتنوعة: أولئك الذين يدخلون في وضعية «الدين يضيع» بكل ردودهم المحافظة ضد كل تجديد وتغيير، ويتصرفون كأنهم مالكو الدين، ويجعلون المشكلات غير قابلة للنقاش عبر أسلوبٍ اتهاميٍّ مسبق لكل بحث أو رأيٍ مختلف لا يقدرون على استيعابه، من قبيل: «إصلاحية، حداثة، بدعة، لا مذهبية» وما شابه.

ينبغي انتزاعُ احتكار الدين من أيدي هذه الفئة الجاهلة المتعصبة—التي هي في حكم وعّاظ القرى وتجار البلدات ممن يعيشون على الدين—وتحرير الإسلام، وإيداعه لدى أصحاب الأرواح المستنيرة الذين يستحقونه حقاً، بل وإعادة صياغته بوصفه «لاهوت خلاصٍ كونياً» يخاطب أهل العقل والفضيلة والأخلاق في العالم كله. يجب إخراج الإسلام من هذا الدوّام، وقد جُعل مادةَ بقاءٍ لأكوامٍ من الجماعات والطرق والتنظيمات والأحزاب الفاسدة المتعفنة البالية، وأصبح مأوى للفقراء والجهلة أو وسيلةَ تنويمٍ/سحرٍ لهم.

إنّ الإسلام الذي خضع لهذه المعاملة يواجه خطر التحول—مثل اليهودية والمسيحية—إلى هويةٍ أركائية لجماعاتٍ صغيرة خرجت من التاريخ، وهو واقعٌ محكومٌ بتمثيل عناصر شديدة التخلف والبدائية والتعصب وبالمقدار نفسه من الخداع أمام حقائق العالم الراهن. والحال أنّ مالكَ الإسلام هو الله. ليس أحدٌ—لمجرد أنه ولد مسلماً—مالكاً لله، ولا للدين، ولا للقرآن، ولا للنبي، ولا للآيات، ولا للأحاديث، ولا للمذاهب، ولا للمشارب.

إنّ كل البشر على وجه الأرض يملكون حق مناقشة الإسلام—وسائر الأفكار والمعتقدات—بحرية، ومحاولة فهمه، وتأويله، ونقده، واعتناقه أو رفضه. وليس للناس الذين يقولون «أنا مسلم» أي تفوقٍ أو امتيازٍ أو وضعٍ خاص فوق غيرهم. بل إنّ مقولة تفوق جماعةٍ على أخرى هي في الأصل تفسيرٌ للإسلام بمنطقٍ يهودي. كل آدم—امرأةً كان أم رجلاً، شاباً أم شيخاً، ومن أي أصلٍ عرقي، أو صاحب أي فكرٍ وفلسفةٍ أو اعتقاد—هو مخاطَب بالإسلام، وله حق مواجهة رسائله كما يشاء. ويشمل ذلك الرفضَ أو التأويلَ المختلف أيضاً.

وباستثناء السعي إلى إهانة الإسلام أو أي دينٍ آخر أو أي اعتقاد أو أي شيء يُعد مقدساً، أو الحط من شأنه أو إنكاره أو محاولة إلغائه أو إبادته، فإنّ الناس يؤمنون ويعيشون كما يشاؤون. أما الإهانةُ والحطُّ من الشأن والسعي إلى الإلغاء أو الإبادة تجاه الأديان والمقدسات والمعتقدات والقيم والأشخاص فهو—في كل حال—جريمةٌ ضد الإنسانية. وخارج هذا السلوك، فإنّ كل نقدٍ أو تأويلٍ أو قبولٍ أو رفضٍ هو، بالدرجة نفسها، محترمٌ ومشروعٌ وحق. وسيقدّم كلُّ واحدٍ حسابَه لله، مالك «يوم الحساب» ومالك «الدين». هكذا يؤمن—على الأقل—المسلمون الحقيقيون.

إذن فأول ما ينبغي فعله هو إلغاءُ وتصفيتُ كل «كنائس الدين» التي تُوَضِع نفسها شرطةً للدين، أو كملكَي منكر ونكير، أو كشرطيّ مرورٍ على جسر الصراط، وما إلى ذلك من أوهام. يجب أولاً تحريرُ الإسلام من المسلمين الذين حاصروه وأَسَروه؛ يجب تحريرُ الإسلام من المسلمين.

في المجتمعات الإسلامية لم يعد ممكناً التحدث بحرية عن كل مشكلةٍ مهمة وعن سُبل حلّها بسبب الخوف من هؤلاء «الأحبار المتشبهين بالمسلمين» ومن تلك «الكنائس المقنّعة بقناع الإسلام». فباسم حماية الدين والقيم والأخلاق والتقاليد تعمل آليةُ تفتيشٍ غير مرئية، بينما تدعم القوى الغربية هذه الجماعات—التي تبدو مسلمة شكلاً لكنها في جوهرها وثنية أو أنيمية في أغلبها—وتقدّمها إلى الواجهة، بل ولا يُسمح لأي ميلٍ أو حركةٍ أو جماعةٍ إسلاميةٍ عاقلة أن تعيش أو تقوى.

مع أنّه في مراحل كثيرة من القرن التاسع عشر والقرن العشرين ظهرت في كل مجتمعٍ إسلامي تقريباً تياراتٌ إسلامية شديدة الاستشراف، مستنيرة الفكر، عميقة، ومجدِّدة؛ وبذل كثير من العلماء والمثقفين والمفكرين جهوداً. لكن في النهاية جرى تصفيةُ هذه التيارات أو إسكاتُ هؤلاء المستنيرين: إما عبر «حرمان/طرد» تصدره كنائس التعصب الديني، أو عبر قمع الدول لهم حتى غُيّب أثرهم.

وهذا وحده دليلٌ على أنّ الوثنية–الأنيمية المتعصبة المقنّعة بقناع الإسلام هي مادةٌ سرطانية تنخر الإسلام من داخله. لذلك لا بدّ من تفريق كل «كنائس الإسلام» التي تتحدث كأنها مالكة الدين، وتعيش على الدين، وتتاجر بالخير، وتدير مكائد سياسية واجتماعية واقتصادية عبر القيم والرموز والممارسات الدينية.

ينبغي تفكيكُ كل العصابات المنافقة المشركة، وكل الشبكات والمؤسسات التي تجعل الإسلام أداةً في يد السلاطين والملوك والقادة لاستعباد الجماهير، أو وسيلةً لتجار القرى والبلدات «الأذكياء» لاستغلال الجموع الجاهلة، أو—كما في إيران والسعودية اليوم—«هيروين حرب» يُحقَن به القتلة الذين يُدفَعون، باسم مصالح الدولة، إلى مذابح خسيسة.

هل يمكن للإسلاموية أن تبقى في عصرنا؟

إن تيار «الإسلاموية»، الذي كان طوال القرن الأخير تعبيراً عن ردّ فعلٍ على العصر أكثر مما كان تعبيراً عن إجابة الإسلام لعصرنا، قد استنفد—بكل تنويعاته—مهمته. ومن الواضح أنّ الوقت قد حان لكي تظهر إلى الساحة تيارات فكرية وأدبية وفنية وسياسية وثقافية مختلفة، تحمل لغةً وأسلوباً وطابعاً ومضموناً ومعنى مغايراً، بأجنداتٍ ووظائف أصيلة.

وحتى لو بقي الاسم «إسلاموية»، فلا ينبغي أن تكون تياراً أو حركةً أيديولوجيةً كلية، بل أن تتطور على هيئة رموز سلوكٍ أكثر تعقيداً، وأكثر تغايراً، وأقرب إلى الشيفرات الثقافية والانعكاسات. أي إن القرن الحادي والعشرين يحتاج إلى دفعةٍ أعمق، جديدة ومختلفة، تتغذى من القيم الكونية للإسلام، وتزيل أسباب التخلف، وتفتح طريق نهوض العالم الإسلامي من جديد.

ستتطور هذه الدفعة—بلا شك—على أرضية الجهود الفكرية. لكن هذه الجهود لا تغدو «دفعةً» بالمعنى الحقيقي إلا عندما تُترجم—على المستوى السياسي—إلى تغييرٍ جذري يبدأ من السياسة، ويتجسّد بقيادة إرادةٍ سياسية، فيكتسب لحماً ودماً.

وستقوم هذه الإرادة السياسية على أربع ركائز أساسية: فهمٌ إسلاميٌّ تحرري، وعقلٌ حديث، ومنظورٌ تغييري، ورؤيةٌ كونية/شمولية/عالمية.

إمّا أن يفسد الإسلام ويَتعفّن في أيدي المتدينين الوثنيين–الأنيميين المقنّعين بقناع الدين، فيتحول إلى مصدر مشكلات مثل سائر التدينات المتعصبة والرجعيات والصهيونية والصليبية، فيبتعد عنه كل المؤمنين العقلاء سريعاً. وإمّا أن يطهّر نفسه من هذه «البكتيريا الوثنية الهمجية» داخله، فيُنفخ في الإنسانية من جديد بوصفه نفساً إلهياً، منبعَ قيمٍ كثيرة تكون رحمةً للناس، ومبادئَ تُؤنسن الإنسان وتحميه من كل استعبادٍ وانحلال.

واليوم لا يوجد—أمام هذا الكم من الوحشية والاحتلال والمجازر والاستغلال واللا مساواة والفقر والكذب والانحراف والفساد والتعفن—أي نفسٍ آخر للخير والعدل تستطيع الإنسانية أن تلجأ إليه، وأن تقف عليه، وأن تقاوم به. أي إنّ هذه المشكلة التي تبدو متعلقة بالمجتمعات الإسلامية تمسّ في النهاية كل البشر والإنسانية كلها.

إن «الإسلاموية»، بهذا الإدراك، تمثل كرامة الإجابة عن هذه المشكلات بالاتكاء على الإسلام ما دام الإسلام والمسلمون تحت التهديد والهجوم. وما دامت هذه الظروف لم تتغيّر، فلن تنفد أبداً. لكن ذلك لا يكون إلا بتجديد إسلاموية القرنين التاسع عشر والعشرين، وتزويدها بعتادٍ فكري مجدَّد ومكيَّف مع واقع القرن الحادي والعشرين.

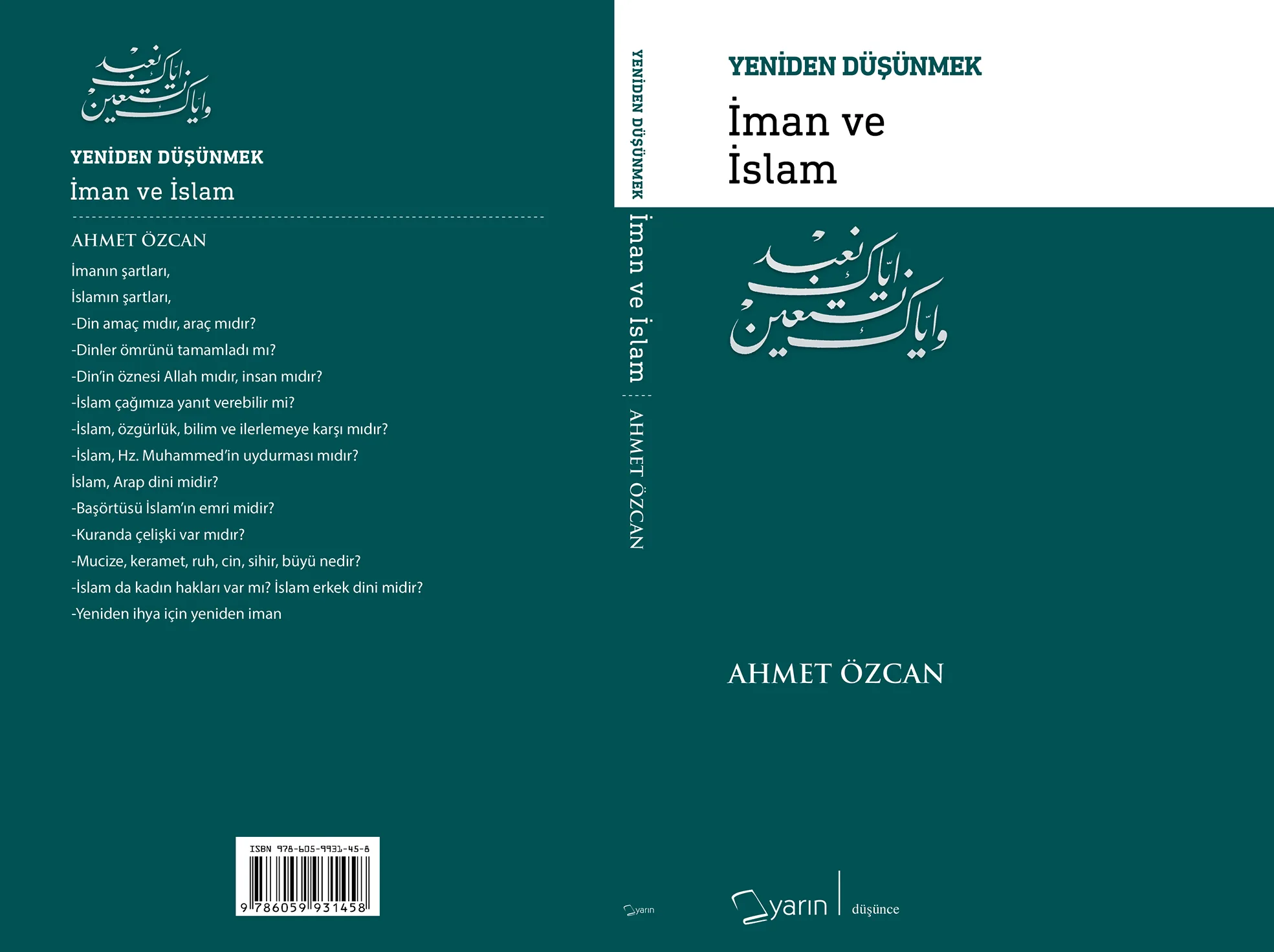

المصدر: «إعادة التفكير—الإيمان والإسلام»، أحمد أوزجان، منشورات يارِن، 2020.