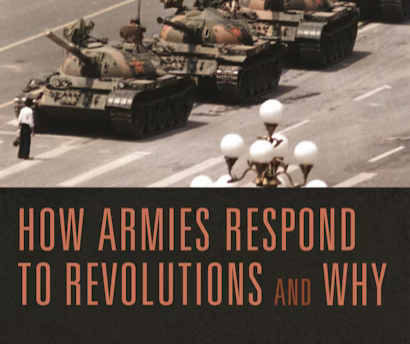

يحتل هذا الكتاب مكانة بارزة في حقل الدراسات السياسية والعسكرية، ولا تقتصر أهميته على تحليل ظاهرة العلاقات المدنية-العسكرية، بل تتجاوزها إلى السعي لبناء إطار معرفي قادر على تفسير هذه الظاهرة والتنبؤ بمساراتها، وبخاصة فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه النخب العسكرية (الجنرالات) في عمليات الانتقال السياسي وتداعياتها. كما يهدف الكتاب إلى تقديم مراجعة نقدية للأدبيات النظرية التي تناولت مفهوم “الثورة”، والتي ركزت جُل اهتمامها على المفهوم ذاته وما يرتبط به من حراك سياسي مدني، متجاهلةً بذلك الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في حسم نتائج هذا الحراك وتوجيه مساره وتحديد مآلاته النهائية، سواء أكان هذا الدور داعماً للتحول الديمقراطي أم معرقلاً له.

وتتعزز القيمة المعرفية للكتاب من خلال اعتماده على منهج مقارن بين حالات متشابهة كان لتدخل الجيش فيها أثر حاسم، والذي يتجاوز التحليل الدقيق لتفاصيل العلاقات المدنية-العسكرية، ليركز بدلاً من ذلك على موازين القوى بين النخب العسكرية والسياسية. ويسعى من خلال تفكيك هذه العلاقة إلى بناء نموذج تحليلي قادر على تفسير طبيعة تدخل الجيش في العملية السياسية. وبالتالي، لا يتمحور اهتمام الكتاب حول دراسة نتائج الثورات أو أهدافها النهائية، بل ينصب تركيزه حصراً على دور المؤسسة العسكرية في خضمها، والإجابة عن سؤال محوري: هل ستعود الجيوش إلى ثكناتها بعد التدخل أم لا.

وقد كان الدافع لتأليف هذا الكتاب، يرجع لتوبيخ الرئيس أوباما، لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، بسبب فشلها في التنبؤ بحدوث ثورات الربيع العربي

وقبل أن نكمل في مراجعة مواضيع الكتاب سنتطرّق للتعريف بالمؤلف

زولتان باراني Zoltan Barany هو أستاذ جامعي مرموق وخبير دولي، يُعد من أبرز الأصوات الأكاديمية في العالم المتخصصة في دراسة العلاقات المدنية-العسكرية، والتحولات الديمقراطية، ودور الجيوش في السياسة. خبرته العميقة ومؤلفاته الرصينة جعلته مرجعاً أساسياً للباحثين وصناع السياسات لفهم كيف تتصرف القوات المسلحة في أوقات السلم والأزمات والثورات.

يشغل باراني مناصب رفيعة تعكس مكانته العلمية، وأبرزها:

أستاذ كرسي في جامعة تكساس: يشغل منصب أستاذ كرسي المئوي

(Frank C. Erwin, Jr. Centennial Professor of Government)

في قسم العلوم الحكومية بجامعة تكساس في أوستن، وهي واحدة من الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة.

هو عضو في مجلس العلاقات الخارجية (Council on Foreign Relations): المرموق، الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والأكاديميين في العالم، مما يعكس تأثيره في دوائر السياسة الخارجية.

وعمل كزميل أول غير مقيم في هذا المركز البحثي , مركز المجلس الأطلسي (Atlantic Council): ، مساهماً بخبرته في تحليل القضايا العسكرية والسياسية.

عمل كمستشار وخبير دولي: بفضل خبرته الواسعة للعديد من الحكومات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني حول قضايا الإصلاح العسكري، والتحول الديمقراطي، وتقييم المخاطر السياسية في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

تتركز أبحاث زولتان باراني بشكل أساسي على:

- سياسات الجيوش: كيف يتم بناء الجيوش، وكيف تتأثر بالسياسة، وكيف تؤثر فيها.

- التحولات الديمقراطية: دور المؤسسة العسكرية كعامل مساعد أو معرقل لعمليات الانتقال إلى الديمقراطية.

- الإصلاح العسكري: دراسة عمليات إصلاح وتحديث الجيوش في الدول التي تمر بمراحل انتقالية.

إلى جانب كتابه الشهير “كيف تستجيب الجيوش للثورات؟”، له العديد من المؤلفات الهامة الأخرى التي رسخت مكانته، مثل كتاب “الجندي والدولة المتغيرة: بناء جيوش ديمقراطية في إفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين” (The Soldier and the Changing State).

باختصار، زولتان باراني ليس مجرد مؤلف أكاديمي، بل هو خبير يجمع بين العمق النظري والخبرة العملية، مما يجعل تحليلاته، كما ورد في كتابه، ذات قيمة استثنائية لفهم أحد أكثر جوانب السياسة الدولية تعقيداً وحساسية.

ينقسم هذا المؤلف إلى عدة أجزاء رئيسية، تشمل مقدمة تحليلية وخاتمة جامعة، تتوسطها فصول تطبيقية تستعرض حالات دراسية بارزة شملت تحولات سياسية كبرى في إيران (1979)، ودول جنوب شرق آسيا مثل بورما، والاضطرابات التي شهدتها الصين وأوروبا الشرقية، وصولًا إلى الانتفاضات التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2011.

يُكرّس الجزء التمهيدي من الكتاب لوضع الإطار النظري، حيث يناقش الأدبيات السائدة ويبرر انتقاءه للحالات الدراسية المحددة. كما يخوض في جدل معرفي حول فعالية النماذج القائمة في تفسير العلاقة المعقدة بين الجيوش، الدولة، والمجتمع، ومدى قدرة هذه النماذج على استشراف سلوك القوات المسلحة في أوقات الاضطرابات الشعبية.

الإطار التفسيري لسلوك المؤسسة العسكرية

يُعد الفصل الأول حجر الزاوية في الكتاب، حيث يطرح إطارًا نظريًا يهدف إلى تفسير الأسباب الكامنة وراء قرارات الجيوش بالانحياز إلى الثورات أو قمعها. ويفترض التحليل أن موقف القيادة العسكرية يتأثر بأربعة أبعاد رئيسية، مرتبة حسب درجة تأثيرها: المتغيرات الداخلية للمؤسسة العسكرية، علاقتها بمؤسسات الدولة، طبيعة الحراك المجتمعي، وأخيرًا، العوامل الخارجية. ويؤكد المؤلف على أن هذه الأبعاد مترابطة وتتفاعل فيما بينها، إلا أن المتغيرات الخاصة بالجيش نفسه تبقى هي الأكثر حسماً.

- البُعد العسكري: التماسك الداخلي كعامل حاسم

يمنح التحليل الأولوية القصوى للمتغيرات المتعلقة بالبنية الداخلية للمؤسسة العسكرية، معتبرًا أن درجة تماسكها هي المؤشر الأدق لتنبؤ سلوكها. ويستعرض الكتاب نموذجًا لاستكشاف مكامن الضعف التي قد تهدد هذه الوحدة، خاصة في الأنظمة التي تفتقر إلى الشفافية. وتشمل أبرز هذه العوامل:

- الانقسامات الهوياتية: تؤثر التصدعات العرقية، الدينية، أو القبلية بشكل مباشر على ولاء الجنود، لا سيما في الجيوش التي تعتمد على التجنيد الإلزامي وتضم شرائح متنوعة من المجتمع.

- الفجوات الجيلية: تلعب الانقسامات بين الرتب العليا والدنيا دورًا محوريًا. فالضباط الصغار، لكونهم أقرب إلى العمل الميداني وأقل ارتباطًا بمصالح النظام القائم، قد يكونون أكثر تعاطفًا مع الحراك الشعبي، على عكس الجنرالات الذين ترتبط مصالحهم ببقاء الوضع الراهن.

- التباينات الطبقية: يمكن أن تشكل الفوارق الاجتماعية بين الجنود وضباط الصف من جهة، والنخبة من الضباط من جهة أخرى، نقطة ضعف يستغلها الحراك الثوري، ما لم تتمكن القيادة من فرض سيطرة معلوماتية صارمة وعزل قواعدها عن أي روايات بديلة.

- التنافس بين الأفرع: لا يمكن النظر إلى “القوات المسلحة” ككتلة صماء، فالتنافس والصراعات الخفية بين مختلف الأفرع (البرية، الجوية، البحرية) والمؤسسات الأمنية قد تؤدي إلى انقسامات حاسمة، كما أظهرت تجارب تاريخية عديدة حيث أدى تهميش فرع معين إلى محاولات انقلابية مضادة

- البُعد المتعلق بالدولة: علاقة الجيش بالنظام الحاكم

يتناول التحليل علاقة المؤسسة العسكرية بالدولة من خلال عدة زوايا:

- المعاملة التاريخية: إن سلوك النظام تجاه الجيش، من حيث توفير الامتيازات المادية، التجهيزات العسكرية المتقدمة، ودمجه في الأنشطة الاقتصادية للدولة (كما في مصر وباكستان)، يعزز من ولائه للنظام.

- الاستقلالية المهنية: عندما تتمتع المؤسسة العسكرية باستقلالية مهنية واحترام من قبل السلطة المدنية، مع وجود معايير عادلة في الترقيات، يقل احتمال تمردها. وعلى العكس، فإن تهميش دورها لصالح أجهزة أمنية أخرى قد يولد استياءً عميقًا، حتى مع وجود امتيازات مادية.

- الإرث القمعي: يلعب التاريخ دورًا مهمًا؛ فالجيوش التي تورطت سابقًا في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تميل إلى دعم النظام القائم حتى النهاية، خشية تعرض قادتها للمساءلة والمحاكمة في حال نجاح الثورة.

- البُعد المجتمعي: طبيعة الحراك الثوري

تتأثر قرارات الجيش بشكل مباشر بخصائص الحراك الشعبي نفسه. فكلما كان الحراك أوسع نطاقًا وأكثر سلمية، زاد تردد الجيش في استخدام القوة المفرطة. وفي المقابل، إذا حمل الحراك طابعًا هوياتيًا (مذهبيًا أو عرقيًا) يهدد تركيبة الجيش أو مصالح الفئة التي ينتمي إليها قادته، فإنه غالبًا ما ينحاز بقوة إلى النظام، كما في الحالة البحرينية. كما أن الجيوش تميل إلى قمع الثورات ذات الأجندات الأيديولوجية أو الطبقية الراديكالية خوفًا من أن يؤدي انتصارها إلى تصفية النخبة العسكرية القائمة.

- البُعد الخارجي: التأثيرات الدولية

على الرغم من أن العوامل الخارجية تُعتبر ثانوية، إلا أنها قد تلعب دورًا في ترجيح الكفة. فالجيوش التي تعتمد بشكل كبير على دول أجنبية في التسليح والتدريب (مثل ارتباط الجيش المصري بالولايات المتحدة) تكون أكثر حساسية للضغوط والمواقف الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فإن “تأثير الدومينو” أو انتشار موجات الثورة في منطقة جغرافية معينة قد يشجع القادة العسكريين على التخلي عن النظام الحاكم لتجنب البقاء في الجانب الخاسر من التاريخ.

الفصل الثاني

يخصص هذا الفصل من الدراسة لتحليل تفكك العلاقة بين المؤسسة العسكرية والنظام الحاكم في إيران، من خلال التركيز على الفترة الزمنية الحرجة الممتدة بين مطلع عام 1978 ونهاية عام 1979. يسعى التحليل إلى تفسير اللغز المتمثل في انهيار جيش كان يُعد من أقوى جيوش المنطقة، وذلك عبر تفكيك العوامل الداخلية والخارجية التي شكلت قراراته النهائية.

خلافًا للتصور السائد، ورغم القبضة المحكمة التي فرضها الشاه على القوات المسلحة، فإن التحليل يكشف عن وجود توازنات دقيقة داخل الدولة الإيرانية. فقد احتفظت المؤسسة الدينية باستقلالية وهيبة مجتمعية كبيرة، مما أحبط محاولات النظام لاحتوائها أو إخضاعها بالكامل. وفي المقابل، اتبع النظام سياسة مزدوجة تجاه الجيش؛ فبينما أغدق عليه بميزانيات تسليح ضخمة، فإنه عمد في الوقت ذاته إلى تطبيق استراتيجية “التفتيت الداخلي” لمنع أي تكتل بين كبار الضباط قد يفضي إلى انقلاب، وهو ما أدى إلى إضعاف قدرة القيادة العسكرية على اتخاذ قرار موحد وحاسم.

يقدم المؤلف تقييمًا منهجيًا يحدد الأهمية النسبية للمتغيرات التي دفعت الجيش نحو الحياد. ويخلص إلى أن التركيبة الديموغرافية للقوات المسلحة كانت نقطة الضعف القاتلة؛ حيث إن الاعتماد الكثيف على عناصر التجنيد الإلزامي، الذين هم في الأصل أبناء المجتمع المنتفض، جعل من مهمة قمع الاحتجاجات أمرًا محفوفًا بمخاطر التمرد الداخلي. وقد تفاقم هذا الخطر مع التهديدات التي أطلقها قادة الثورة، والتي لوحت بتحويل الصراع إلى مواجهة دينية مباشرة مع الجنود.

لذلك، لم يكن قرار الجيش بالانسحاب من المشهد السياسي مجرد رد فعل، بل كان خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى الحفاظ على كيان المؤسسة العسكرية من التصدع والانهيار. ويدعم هذا الاستنتاج شهادات كبار الجنرالات التي كشفت عن حالة من الشلل في هرم القيادة، نتجت عن تلقي تعليمات غامضة ومتضاربة من الشاه، الذي كان يخشى هو الآخر من عواقب القمع الشامل. وزاد من حيرة القادة العسكريين مبادرة النظام إلى تقديم بعض المسؤولين الأمنيين كـ”كبش فداء” لتهدئة الشارع، مما خلق لديهم خوفًا حقيقيًا من أن يكونوا هم الضحية التالية في أي تسوية سياسية مستقبلية.

أخيرًا، كان النطاق الشامل للثورة هو العامل الذي حسم الموقف. فلم تكن الاحتجاجات مقتصرة على فئة أو منطقة أو طائفة بعينها، بل كانت حراكًا شعبيًا عابرًا للانتماءات، شاركت فيه نسبة غير مسبوقة من السكان (تقدر بـ 10%)، مما جعل أي محاولة للقمع العسكري مغامرة قد تفضي إلى حرب أهلية داخل صفوف الجيش نفسه.

تحليل مقارن لإخفاق الثورات: دراسة حالتي بورما وأوروبا الشرقية

يقدم التحليل دراسة مقارنة لتفسير صمود النظام العسكري في بورما (ميانمار) أمام انتفاضتين شعبيتين في عامي 1988 و2007. ويعزو المؤلف هذا الصمود إلى شبكة معقدة من السيطرة التي أحكمها الجيش على مفاصل الدولة والمجتمع. فلم تقتصر هيمنته على السلطة السياسية والمزايا الاقتصادية فحسب، بل امتدت لتشمل بناء سردية أيديولوجية مهيمنة، نصّبت المؤسسة العسكرية كحارس للهوية الوطنية والتراث البوذي، وهي سردية وجدت صدى لدى قطاعات واسعة في الأوساط الريفية والفقيرة.

في المقابل، يُرجع التحليل إخفاق الحراك الشعبي إلى هشاشته البنيوية؛ حيث أدى لجوء بعض فصائله إلى العنف إلى نفور شرائح مجتمعية واسعة، مما حال دون تحول الانتفاضتين إلى حركة جماهيرية شاملة. وقد تعزز هذا الفشل بقدرة القيادة العسكرية على فرض تماسك داخلي محكم وضمان ولاء الجنود، مدعومة بغطاء جيوسياسي وفّره حلفاء إقليميون مثل الصين وتايلاند، اللتين ارتبطت مصالحهما الاقتصادية باستقرار الحكم العسكري.

ومع ذلك، يرى المؤلف أن انتفاضة عام 2007، التي قادها الرهبان البوذيون، شكلت نقطة تحول رمزية. فعلى الرغم من قمعها، إلا أنها أحدثت شرخًا أخلاقيًا في شرعية النظام، وكشفت عن تناقضه الصارخ بين ادعائه حماية البوذية وممارساته العنيفة ضد رموزها. ويُعتقد أن هذا الحدث قد مهد الطريق تدريجيًا لمسارات الانفتاح السياسي اللاحقة.

موجة 1989: دور المتغير الجيوسياسي في تحديد مصائر الثورات

ينتقل الكتاب بعد ذلك لتحليل الموجة الثورية التي اجتاحت الصين وأوروبا الشرقية عام 1989، مسلطًا الضوء على الدور المحوري الذي لعبه المتغير الجيوسياسي، المتمثل في تفكك المظلة السوفياتية. فإعلان موسكو حيادها تجاه الشؤون الداخلية لحلفائها خلق فراغًا استراتيجيًا، منح الحركات الداخلية فرصة غير مسبوقة لتحدي الأنظمة الشيوعية وإسقاطها.

وقد أسفر هذا التحول عن مسارات متباينة داخل الكتلة الشرقية:

- في دول مثل بولندا والمجر، أفضت الديناميكيات الداخلية إلى نشوء تحالفات تكتيكية بين النخب الإصلاحية والمعارضة، مما ضمن تفكيكًا سلميًا وتدريجيًا للسلطة.

- أما في ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا، فقد انهارت الأنظمة بسرعة كبيرة، وبقيت المؤسسة العسكرية على الهامش، دون أن تلعب دورًا حاسمًا في الصراع السياسي.

- وعلى النقيض تمامًا، شهدت الصين ورومانيا مواجهات عنيفة. ففي الصين، عمل الجيش كأداة قمعية منضبطة للحزب الشيوعي، ونفذ الأوامر بقمع الاحتجاجات دون تردد، ويعود سبب فشل الانتفاضة جزئيًا إلى كونها حركة نخبوية متركزة في المدن، افتقرت إلى تمثيل واسع لمختلف شرائح المجتمع الصيني. أما في رومانيا، فقد أدى تصدع ولاء الجيش، الذي انحاز في نهاية المطاف إلى الثورة بعد مقاومة أولية، إلى الإطاحة بالنظام بشكل دموي.

يستعرض المؤلف الأنماط المتباينة التي حكمت سلوك المؤسسات العسكرية العربية في مواجهة الانتفاضات الشعبية عام 2011، مقدمًا تصنيفًا رباعيًا يفسر هذا التباين في الاستجابات:

أولًا، الجيوش التي حافظت على تماسكها ولكنها انحازت للمطالب الشعبية:

يندرج تحت هذا النمط نموذجا تونس ومصر، رغم اختلاف دوافع كل منهما. ففي تونس، أدت العقيدة المهنية الاحترافية للجيش وتهميشه السياسي والمالي إلى رفضه الانخراط في قمع المتظاهرين. أما في مصر، فعلى الرغم من أن المؤسسة العسكرية كانت أقل احترافية ومتشابكة بعمق مع مصالح النظام، إلا أن استياءها من تزايد نفوذ الأجهزة الأمنية الموازية (الداخلية والمخابرات) ورفضها لمشروع التوريث السياسي، دفعها إلى اتخاذ موقف مماثل برفض استخدام القوة المميتة.

ثانيًا، الجيوش التي اصطفت بالكامل خلف الأنظمة الحاكمة:

على النقيض تمامًا، يبرز هذا النموذج في سوريا والبحرين. العامل المشترك هنا هو البُعد الطائفي، حيث تحالفت مؤسسة عسكرية مستفيدة من شبكة الفساد مع أقلية حاكمة لقمع الحراك الشعبي. وقد تعزز هذا الموقف بالتدخل الدولي الداعم للنظام، سواء عبر قوات درع الجزيرة في البحرين أو الدعم الروسي في سوريا. ويشير الكاتب إلى أن تماسك الجيش البحريني كان كاملًا، بينما يقلل من الأهمية الاستراتيجية للانشقاقات التي شكلت الجيش السوري الحر، معتبرًا أنها لم تؤثر بشكل حاسم على بنية النظام العسكرية.

ثالثًا، المؤسسات العسكرية التي عصفت بها الانقسامات:

يشمل هذا النمط حالتي اليمن وليبيا، حيث أدت البنية العسكرية الهشة، القائمة على الولاءات القبلية والمناطقية وتفتقر إلى عقيدة وطنية موحدة، إلى تفكك الجيش وانزلاق البلاد إلى صراع أهلي مسلح. وقد لعب العامل الخارجي دورًا محوريًا في تحديد مسار هذه الصراعات، سواء بتدخل حلف الناتو في ليبيا أو الصراع الإقليمي السعودي-الإيراني في اليمن.

رابعًا، الحالات التي بقيت فيها الجيوش خارج المعادلة:

أخيرًا، يتناول التحليل حالتي عمان والمغرب، حيث لم تضطر المؤسسة العسكرية للتدخل. ويعود ذلك إلى عاملين رئيسيين: محدودية زخم الحراك الشعبي من جهة، والاستجابة السياسية المبكرة من قبل القيادة عبر تقديم حزم إصلاحات وتنازلات نجحت في نزع فتيل الأزمة في مراحلها الأولى.

ولم يتطرق الكتاب لذكر انقلاب 15 تموز في تركيا ,ولم يحلله, لأن الكتاب نشر قبل الإنقلاب بأشهر.

ختاما

تكمن القيمة الأكاديمية الجوهرية لهذا العمل في نجاحه بتقديم إطار تحليلي متكامل، قادر على استشراف سلوك المؤسسات العسكرية في مواجهة الاضطرابات الثورية. ويتحقق ذلك عبر تحليل مصفوفة من المتغيرات المتشابكة، تشمل الديناميكيات الداخلية للجيش، والسياق المجتمعي، والتأثيرات الجيوسياسية، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة البنيوية بين الجيش ومؤسسات الدولة.

وقد عزز المؤلف من القوة التفسيرية لنموذجه عبر تبني منهجية مقارنة بين الحالات المختلفة، مما يمنحه قابلية للتطبيق على سياقات مستقبلية شريطة توافر البيانات اللازمة. بهذا، لا يمثل الكتاب إضافة نوعية لحقل الدراسات المدنية-العسكرية فحسب، بل يبرهن أيضاً على فعالية دمج الأدوات الكمية مع التحليل الكيفي المعمق في فهم الظواهر السياسية المعقدة.