بعض العناصر الأسطورية المذكورة في المصادر السماوية

فيما يلي أمثلة مختلفة على بعض العناصر الأسطورية التي يُزعم وجودها في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، دون الاستشهاد بالنصوص الأصلية. نظرًا لأن إعادة سرد القصص الأسطورية ونظيراتها في المصادر السماوية في فقرات طويلة منفصلة من شأنه أن يجعل القراءة صعبة ويعيق متابعة الموضوع، فسيتم فقط ذكرها بإيجاز وإعطاء عدد كافٍ من الأمثلة. الهدف الرئيسي هنا هو فهم المشكلة واستكشاف إمكانية تقديم تفسير معقول من حيث القيم الدينية.

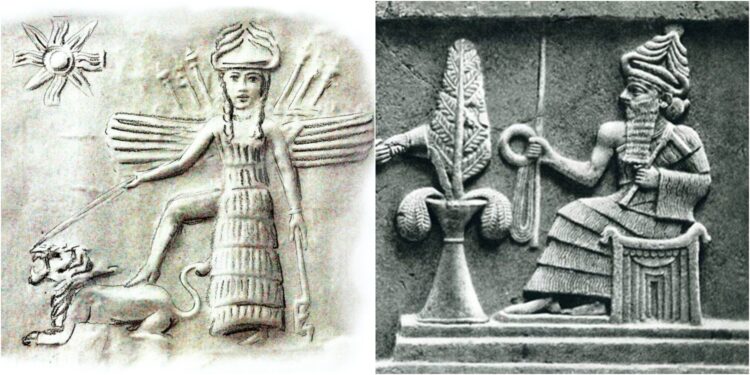

1- تظهر العبارات المستخدمة في الكتاب المقدس والقرآن بشأن قصة آدم وحواء أوجه تشابه كبيرة مع الروايات الواردة في الألواح السومرية. على وجه الخصوص، قصة الثعبان الذي خدع حواء وحواء التي خدعت آدم، كما وردت في الكتاب المقدس وبعض الأحاديث، موصوفة بالتفصيل على الألواح. وبالمثل، فإن مسألة الشجرة المحرمة باعتبارها شجرة المعرفة والخلود موصوفة أيضًا بالتفصيل في الأساطير السومرية والأكادية. تذكر الألواح جنة تسمى دلمون وفاكهة الشجرة المحرمة، وكذلك الطرد من الجنة وفترة الشدة التي تلت ذلك.

في الأساطير الإيرانية، يحل محل حضرة آدم، أول إنسان، شخص يدعى كيومرس، بينما في الأساطير السومرية والأكادية، أول إنسان هو أدابا، وفي الأساطير الصينية، هو فو هسيا. وقد تناول العالم الإسلامي شهرستاني هذه القضايا في كتابه ”الميلل والنحل“.

2- في أساطير العديد من الثقافات، هناك قصة عن طفل سيولد ويخلع حاكمًا مشهورًا، وسيتخذ الملك إجراءات لقتل الطفل. ويتم اختطاف الطفل من قبل والدته، ووضعه في سلة، وتركه في النهر. تظهر هذه القصة، التي يمثلها النبي موسى، في كل من القرآن الكريم والكتاب المقدس.

يمكن العثور على أمثلة مشابهة جدًا لهذه القصة في الأساطير الإيرانية مع قتل فريدون لدهاك، وقتل كيهوسريف لإفراسياب، وفي الأساطير اليونانية مع كرونوس وأوديب، وفي الأساطير الهندية مع كامسا. يُروى هذا الحدث المتعلق بموسى بشكل شبه حرفي في قصة الملك الأكادي سرجون الثاني.

3- القصة المعروفة باسم طوفان نوح مذكورة بالتفصيل في جميع الأساطير العالمية تقريبًا. في الأساطير السومرية، قررت الآلهة تدمير البشرية في بانثيونها لأن البشر يحدثون ضوضاء كثيرة ويبتعدون عن الآلهة. سيتم القضاء على البشر بواسطة طوفان عظيم. يحذر أحد هؤلاء الآلهة، إنكي، رجلًا يدعى أوتنابيشتيم أو أتراهاسيس من بناء سفينة ويزوده ببعض المعلومات الفنية عن السفينة. تظهر قصة مشابهة في الأساطير اليونانية مع قرار زيوس بتدمير البشر.

4- قصة الحنين بين يعقوب وابنه يوسف هي نفس قصة فريدون وكيكافوس في الأساطير الإيرانية. تمثل قضية عفة النبي يوسف وإخلاصه شخصية سييافوش، بينما يجسد حب زليحة العاطفي الذي يتحدى كل منطق شخصية سودابي، زوجة الحاكم الإيراني كيكوبات. يمكن العثور على قصة مشابهة في قصة الحب بين أنوبيس وزوجته باتا في الأساطير المصرية.

5- هناك أسطورة وردت في الأساطير الصينية تشبه إلى حد كبير قصة أشاب الكهف. رجل يذهب للصيد في نهر، فتدفعه عاصفة إلى جزيرة. هناك يرى بعض الأشخاص الذين هربوا إلى الجزيرة هربًا من اضطهاد إمبراطور، فيسألهم متى وصلوا. فيجيبون: ”وصلنا إلى هنا قبل وصولك بقليل“. عندما سأل الرجل عن اسم الإمبراطور، قالوا اسم إمبراطور مات قبل 500 عام من ولادة الصياد.

6- ذكرت الأساطير الإسكندنافية حدث ”نفخ البوق“ الذي يقال إنه يحدث قبل نهاية العالم. وفقًا لهذا، سيأتي الإله سوتر، مدعومًا من عمالقة جوتنهايم، إلى الجسر الذي يحرسه هايمدال لبدء راجناروك (نهاية العالم)، وسيطلق هايمدال بوقه، المسمى جيالاهورن، لإعلان نهاية العالم. هذا الحدث مشابه جدًا للملاك إسرافيل وهو ينفخ في البوق المسمى سور.

7- في الأساطير السومرية واليونانية، هناك 12 إلهًا رئيسيًا في البانتيون. لهذا السبب، فإن الرقم 12 له معنى خاص. يوجد هذا الرقم في العديد من الأمثلة، مثل تقسيم بني إسرائيل إلى 12 قبيلة، والحواريين الاثني عشر المشهورين ليسوع المسيح، والاعتقاد في الأئمة الاثني عشر في المذهب الشيعي.

في الأساطير الإسكندنافية، يُقتل بالدور، إله الخير والجمال وابن أودين، بخدعة من لوكي في عشاء دُعي إليه 12 شخصًا. وفقًا لهذه الأساطير، سيعود بالدور في راجناروك، وقت نهاية العالم، هرمجدون. إن مقتل بالدور بخداع الشخص الثالث عشر، الذي أضيف إلى حفل العشاء الذي ضم 12 شخصًا، يشبه إلى حد كبير قصة التلميذ الثالث عشر، يهوذا الإسخريوطي، الذي خان يسوع المسيح، وعودته إلى الأرض.

8- يمكن رؤية أصول ادعاء يسوع بأنه ابن الله في الروايات الأسطورية. في المعتقدات السومرية، إذا كرست امرأة نفسها لخدمة الله وعبادته وانسحبت إلى معبد، كانت تعتبر زوجة الله، وكان ممنوعًا عليها أن تقيم علاقات مع أي رجل آخر. لذلك، فإن أي طفل يولد سيكون طفل الله. عندما ولد طفل العذراء مريم وأدى أعمالاً غير عادية، وعندما كبر وقال إنه تلقى رسالة من الله (بالنظر إلى ظروف روما الوثنية) يتضح أن الاعتقاد بأن يسوع هو ابن الله نشأ عند السومريين. في وقت لاحق، حوّل بولس هذه المسألة إلى عقيدة مسيحية، مما جعلها مشكلة مستعصية.

9- قصة طالوت وجالوت، التي ترد في كل من التوراة والقرآن، توجد أيضًا في الأساطير التركية، كما هي الحال في العديد من الأساطير. وبناءً على ذلك، يمتلك تيبيغوز (جالوت) خاتمًا سحريًا يضمن أن السيوف لا يمكنها أن تخترق أي جزء من جسده باستثناء عينيه. ومع ذلك، فإن باسات (النبي داود)، الذي تمكن من إصابة الوحش في عينه، يأخذ الخاتم ويقتل العملاق. يشبه هذا الحدث قصة داود وهو يقتل جالوت، التي ترد في كل من التوراة (سفر صموئيل) والقرآن.

10- قصة زلقرنين الشهيرة تشبه إلى حد كبير قصة الإله أودين في الأساطير الإسكندنافية. وبالمثل، فإن رحلة زلكرنين الطويلة نحو الشمس موصوفة بالتفصيل في ملحمة جلجامش في الأساطير السومرية على أنها رحلة إلى الشمس.

تفسيرات بشأن أوجه التشابه بين القصص الواردة في الكتب المقدسة والروايات الأسطورية:

1- كما ذكرنا سابقًا، فإن حقيقة أن الأساطير تعود إلى فترات سابقة للنصوص المقدسة قد أدت إلى ظهور فكرة أن الأديان قد كيّفت العناصر الأسطورية مع أنظمة المعتقدات التوحيدية. وقد اعتُبرت حقيقة أن معظم المعلومات التي تشكل أساس الأساطير تستند إلى اللوحات واللوحات الجدارية والآثار السومرية تأكيدًا لهذا الادعاء. وراء هذا الادعاء يكمن افتراض أن الروايات الأسطورية بدأت مع السومريين، في حين أن القصص المعنية كانت معروفة بالفعل قبل السومريين بوقت طويل. نظرًا لأنهم أظهروا القدرة على اختراع الكتابة وتسجيل الأساطير الموجودة، فقد نشأ تصور بأن كل شيء بدأ مع السومريين. لم تبدأ الحضارة السومرية بالتاريخ ولا بالروايات الأسطورية.

من ناحية أخرى، حتى لو افترضنا أن الادعاء بأن القصص الواردة في القرآن والإنجيل هي مقتطفات مجمعة من الأساطير الشرق أوسطية صحيح، فكيف يمكننا تفسير وجود قصص مشابهة في أساطير مناطق جغرافية مستقلة في العالم؟ بالنظر إلى أنه منذ آلاف السنين، وفي ظل عدم وجود وسائل اتصال أو نقل، كان من المستحيل أن تنتقل القصص المعنية من ثقافة إلى أخرى في مناطق جغرافية مختلفة مثل أيسلندا والمكسيك والصين وغيرها، فإن وجود القصص نفسها لا يمكن اعتباره مصادفة. لذلك، هناك حاجة إلى تفسير أكثر منطقية واتساقًا.

بالنظر إلى هذه المسألة من هذا المنظور، ستختفي التناقضات وعلامات الاستفهام إلى حد كبير: استخدم عدد لا يحصى من الأنبياء، الذين أرسلوا إلى مواقع جغرافية مختلفة في أوقات مختلفة منذ فجر البشرية، قصص الشعوب القديمة كأسلوب سردي لنقل الحقيقة إلى الناس. مع مرور الوقت وفي بيئات ثقافية مختلفة، تم تشويه هذه القصص، حيث أضافت كل مجتمع أو حذفت عناصر وفقًا لتقاليدها ومعتقداتها، مما أدى إلى تغيير القصص إلى حد ما، وإعادة تعريفها وإنتاج نسخ جديدة منها. في هذا السياق، لا بد من القول إن الروايات الأسطورية تحتوي هيكليًا على جوانب صحيحة ومحتوى غير مقبول في بعض الأحيان. لذلك، من الطبيعي تمامًا ومن المتوقع أن توجد بعض أوجه التشابه بين النصوص المقدسة والروايات الأسطورية. لو لم تكن هناك أوجه تشابه، لكان ذلك هو المشكلة الحقيقية.

وحقيقة أن القصص لا تنشأ من السومريين تجيب أيضًا على اعتراضات مثل: ”كان لدى السومريين نظام معتقدات متعدد الآلهة ولا يوجد ما يشير إلى أن الأنبياء قد أتوا إليهم“. قام السومريون بتعديل القصص الموجودة لتتناسب مع معتقداتهم المتعددة الآلهة.

باختصار، القصص الموجودة في المصادر المقدسة والتي تظهر في الأساطير هي مجرد إعادة سرد للأحداث التي عاشها مختلف الأنبياء أو رسائل الرسل الذين جاءوا قبلهم. من هذا المنظور، فإن حقيقة أن نفس القصص تُروى بأشكال متشابهة جدًا في أجزاء مختلفة من العالم تشير بوضوح إلى وجود أنبياء نقلوا حقيقة معينة.

2- حاول كارل يونغ تفسير وجود قصص متشابهة في أجزاء مختلفة من العالم، حتى لو تغيرت الأسماء والجغرافيا، بفكرة أن البشرية تمتلك ذاكرة عالمية. وفقًا ليونغ، فإن هذه التشابهات ليست مصادفة، بل تنبع من وجود بنية مشتركة عميقة في العقل البشري. أطلق يونغ على هذه البنية المشتركة اسم النموذج الأصلي. بالإضافة إلى الوعي الفردي للبشر، هناك أيضًا بنية وعي مشتركة تنتمي إلى البشرية جمعاء. تمامًا كما أن كل إنسان لديه يدان وقدمان وما إلى ذلك، فإن جميع البشر يمتلكون رموزًا روحية مشتركة معينة. هذه الرموز المشتركة تعيد إنتاج مواضيع متشابهة وفقًا للظروف الثقافية التي توجد فيها. الروايات الأسطورية هي في الواقع تعبيرات رمزية عن مخاوفنا الداخلية وآمالنا ورغباتنا وصراعاتنا من خلال هذه الرموز المشتركة.

تنشط أنماط المعنى المتأصلة في الطبيعة البشرية عندما تواجه تجارب الحياة، وتكشف عن نفسها وتبحث عن تفسير. القصص المستخدمة في هذه التفسيرات متشابهة لأننا جميعًا نعيش في نفس العالم، ونشترك في نفس الاهتمامات، ونواجه صراعات متشابهة. لذلك، من المتوقع أن تستخدم رموز مثل الأشجار والجبال والبحار والكهوف والشمس والثعابين في هذه القصص.

تفسير يونغ للأرخيتيبات لا يعني أن القصص المذكورة لم تحدث بالفعل. في حين أن القصص الواردة في القرآن الكريم تروي أحداثًا حقيقية، فمن الممكن أن تكون قصص مشابهة قد نشأت في بعض المجتمعات من خلال الأرخيتيبات. في هذا السياق، يجب فهم الأرخيتيبات، أي القواسم المشتركة للوعي البشري، على أنها سمة وضعها الله في الطبيعة البشرية.

3- سيتناول هذا القسم أولاً الآراء التي يمثلها الفارابي وبعض الفلاسفة المسلمين، ثم الآراء التي طرحها م. عبده وريست رضا، اللذان أُطلق عليهما لاحقًا لقب الحداثيين.

جادل الفارابي بأن الفلاسفة والأنبياء نقلوا في الواقع الحقيقة نفسها، لكن الأنبياء خاطبوا الجماهير، أي الناس العاديين، وبالتالي كانت القصص شكلاً بسيطًا نسبيًا من أشكال التعبير. على عكس الأنبياء، استخدم الفلاسفة لغة فلسفية بدلاً من القصص لأنهم خاطبوا روح عصرهم وشريحة نخبوية نسبياً من المجتمع. القصص الواردة في الكتب المقدسة ليست أحداثاً حقيقية وقعت بالفعل؛ فهي ذات بنية رمزية وتهدف إلى نقل رسالة التوحيد. لهذا السبب، استخدم الأنبياء والنصوص المقدسة أسلوبًا سرديًا ينقل رسالتهم من خلال القصص المعروفة في تلك المنطقة الجغرافية. وفقًا للفارابي، منذ انتهاء عصر الأنبياء، انتقلت مهمة التبشير إلى الفلاسفة، وبالتالي انتهى عصر الروايات الأسطورية، مما يعني أن عملية إزالة الأساطير (demythologisation) أصبحت سارية المفعول. في الآونة الأخيرة، حاول باحثون في العالم الغربي، مثل رودولف بولتمان، تطبيق تقنية إزالة الأساطير هذه على الكتاب المقدس.

وبالمثل، قبل السوفسطائيون والنيوبلاتونيون، وهم فلاسفة العصور المبكرة، الأساطير كرموز أو أمثلة مجازية ترمز إلى القيم الأخلاقية والعليا، وبالتالي ذكروا أنه من الخطأ فهمها بمعناها الحرفي.

يمكن تلخيص آراء عبده ورضي رضا حول هذا الموضوع على النحو التالي:

الغرض الرئيسي من الإسلام هو نقل الإيمان بالتوحيد بشكل فعال إلى المجتمع القائم من خلال الكتب المقدسة والأنبياء والقضاء على الشرك، أي الهياكل العقلية المجزأة. استخدم الأنبياء، باعتبارهم أفرادًا تم اختيارهم للقيام بالواجب المذكور أعلاه في زمان ومكان محددين، وسائل اتصال تجذب الثقافة التي وجدوا أنفسهم فيها. بمعنى آخر، من أجل نقل رسالتهم، استخدموا قصصًا معينة وعناصر مجازية معروفة بالفعل في ذلك المجتمع كوسيلة للتواصل، دون السعي إلى الدقة التاريخية أو الصدق. في الواقع، فإن استخدام عبارة esatirü-l evveliyn، التي تعني ”أساطير الماضي“، تسع مرات في القرآن يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من القصص القصيرة كان معروفًا بالفعل في ذلك المجتمع.

في هذا السياق، من الضروري النظر إلى الآية: ”وَلَقَدْ بَلَغْنَا لَكُمْ بَعْضَ مَا بَلَغْنَا بَعْضًا مِنْ الرَّسُولِينَ“ (المؤمن 78).

على الرغم من أن القصص كانت معروفة في ذلك المجتمع، إلا أن محتواها كان مليئًا بمفاهيم مثل التوحيد والحقيقة والأخلاق والآخرة. هنا، تم إعطاء الأولوية لمبدأ نقل الرسالة بطريقة سهلة ومفهومة على دقة وأصالة القصص. ومع ذلك، عندما مرت القرون وفُقدت الرسالة الأصلية، وأصبح الالتزام بنص الكتب المقدسة هو الأساس، نشأت مشاكل من حيث الأصالة والاتساق. باختصار، فإن أوجه التشابه الموجودة في النصوص المقدسة والأساطير هي مجرد تقييم للقصص التي كانت موجودة بالفعل ومعروفة في ذلك المجتمع كفرصة للإعلان. لا يوجد في النصوص المقدسة أي تأكيد على أصالة هذه القصص أو دقتها أو تأكيدها أو صحتها.

يمكن توجيه الانتقادات التالية إلى هذه الآراء المثيرة للاهتمام والمثيرة للجدل:

عدم وجود نص لا جدال فيه ينتمي إلى التوراة والإنجيل وصعود التفكير العقلاني والوضعي في الغرب خلال عصر النهضة والإصلاح والتنوير وما بعده، فضلاً عن الأهمية المتزايدة للنظرة العلمية للعالم. ونتيجة لذلك، كان هناك جهد للوصول إلى نص يتوافق مع العقل والعلم، أي نص خالٍ من الأساطير. بعبارة أخرى، كان هناك جهد لتكييف النصوص الدينية مع نظرة جديدة للعالم. وقد ظهرت آثار هذا النهج في العالم الإسلامي في القرنين التاسع عشر والعشرين، لا سيما في سياق تفسيرات القصص القصيرة.

الاختلافات بين قصص القرآن والأساطير

سبق ذكر الادعاءات المتعلقة بالتشابه بين بعض القصص في القرآن والروايات الأسطورية، إلى جانب تفسيرات لها. سيتناول هذا القسم مغالطة الاستنتاجات المستخلصة من أوجه التشابه السطحية والأخطاء الناجمة عن عدم فهم جوهر الموضوع.

1- لا تظهر القصص في القرآن ككتاب تاريخ، كما هو الحال في الكتاب المقدس. تتجنب القصص القرآنية التفاصيل غير الضرورية، ولا سيما الأماكن والأزمنة والأسماء الخاصة. على سبيل المثال، عندما تروي التوراة قصة نوح، هناك وصف مطول لعملية بناء الفلك وأبعاده والعديد من الأسماء الخاصة. لكن في القرآن، لا ترد أي من هذه التفاصيل، ويتم التركيز على الرسالة الرئيسية. في القرآن، يتم نقل جميع القصص على أساس التوحيد ولغرض الإرشاد. وبهذا المعنى، فإن طريقة معالجة الموضوعات في القرآن وموضوعاته الرئيسية ومحتواه تختلف عن كل من الكتاب المقدس والقصص المذكورة في الألواح.

2- في ثقافة بلاد ما بين النهرين، يتمتع الثور بصفة مقدسة، وتعود أصوله إلى مصر القديمة. كان المصريون يعبدون ”الثور أبيس“ في الماضي، وكان يُنظر إلى شخصية الثور على أنها كائن إلهي يمثل الله على الأرض. وكما هو معروف، فإن قصة مجموعة من اليهود الذين نسوا الوحي الإلهي الذي جاء به النبي موسى بعد 40 يومًا وعبدوا ثورًا مذكورة في سورة البقرة في القرآن. وقد أسيء تفسير ظهور عجل أبيس، الذي كان مشهوراً جداً في الأساطير المصرية والميسوبوتامية، كقصة في القرآن على أنه ”سرقة أدبية“. ومع ذلك، فإن الآيات المعنية كانت تهدف إلى القضاء على هذا الاعتقاد الخاطئ، الذي كان منتشرًا للغاية ويشير بوضوح إلى الشرك. من أجل القضاء على هذا الاعتقاد تمامًا، تأمر الآيات بـ”ذبح“ العجل، الذي هو موضوع الشرك، مما يعني أنه طُلب منهم تدمير الإله الزائف الذي كانوا يعبدونه بذبحه. لذلك، لا تشير الآيات إلى نقل أسطوري؛ بل على العكس، فهي تعبر عن الرغبة في القضاء على خطأ حقيقي.

عند هذه النقطة، قد يطرح السؤال التالي: ”ما هي الرسالة التي تحملها هذه القصة للناس اليوم؟“ في الواقع، تسلط الآيات الضوء على مشكلة عالمية. يُعرض على الناس شرط واضح للإيمان الحقيقي وتطهير أنفسهم تمامًا من الشرك: تنقل الآيات رسالة مفادها أنه إذا أراد المرء أن يكون مؤمناً بالكامل، فعليه أن ينأى بنفسه عن الشواغل مثل المال والمكانة والشهوة والكبرياء، وكذلك وسائل العبادة الأخرى، مما يعني أنه يجب عليه التضحية بهذه الأشياء في سبيل الله.

3- توجد قواعد في الوصايا العشر لليهودية، مثل لا تقتل، لا تسرق، لا تزن، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، لا تشتهي مال جارك، في قوانين سومر وحمورابي. كما تم التأكيد على مثل هذه العبارات في العديد من آيات القرآن. وجود هذه القيم والقوانين المشتركة لا يعني أن أحدهما نسخ من الآخر. وحتى لو كان الأمر كذلك، فإن مصدر الوحي واحد، مما يشير إلى أن أصل القوانين المعنية مشترك. إن الحض على الصبر والعدل في القرآن، وأمر يسوع بالتصرف بتسامح في جميع الظروف، أو كلمات الله ”ردوا الشر بالخير“ هي في الواقع حقائق عالمية، ومن الطبيعي تمامًا أن تكون هناك أوجه تشابه بينها.

4- على عكس الروايات الأسطورية، لا تظهر في قصص القرآن آلهة متصارعة فيما بينها ولها نقاط ضعف معينة. في القرآن، تُقدم القصص للناس في شكل نصائح من شأنها أن تؤدي إلى نتائج أخلاقية وتؤكد على العدل.

5- في الأساطير، يتم تمثيل كل كيان موجود في الطبيعة، مثل البحر والأرض والرياح والشمس وغيرها، بإله منفصل، مما يؤدي إلى بنية شركية. هذه الحالة هي في الواقع انحراف يتمثل في توزيع أسماء الله وصفاته على آلهة زائفة. لقد وقعت العقول غير القادرة على التفكير المجرد، وغير القادرة على فهم فكرة إله قادر على كل شيء ويحكم الكون بمفرده، في الشرك من خلال إسناد صفات الله إلى آلهة أخرى. لهذا السبب، فإن القصص الواردة في القرآن الكريم تدور في معظمها حول رسالة التوحيد، أي إبعاد الناس عن الشرك.

كما أن الإيمان بالملائكة في الأديان السماوية قد تعرض لانحراف مماثل، وأصبح عنصراً من عناصر الشرك. فالملائكة، الذين منحهم الله قوى مختلفة وأوكل إليهم مهام محددة، أصبحوا مع مرور الوقت يُنظر إليهم على أنهم آلهة منفصلة، مما أدى إلى ظهور معتقدات شركية.

وبالمثل، من المعروف أن بعض الأبطال أو الأنبياء العظماء تم تأليههم لاحقًا ورفعهم إلى مرتبة الآلهة. وقد سهّل إسناد صفات معينة لا تخص إلا الله إلى هؤلاء الأفراد تأليههم. على سبيل المثال، تُستخدم كلمة ”حضرة“ للإشارة إلى الله وكذلك إلى الأنبياء وبعض الشخصيات العظيمة. باختصار، كان تأليه بعض الأنبياء أو الحكماء أو الأبطال العظماء على المدى الطويل حقيقة واقعة.

الخلاصة

الادعاء بأن الأديان السماوية والتوحيد قائمان على الأساطير وأن أصولهما تعود إلى قصص أسطورية هو ادعاء باطل تمامًا. على العكس من ذلك، فإن الروايات الأسطورية هي نسخ مشوهة ومحرفة من الدين الحقيقي الذي كان موجودًا منذ بداية البشرية. على الرغم من أن الهياكل الوثنية موجودة دائمًا في الأساطير، فإن وجود آلهة رئيسية مثل زيوس في اليونان، وجوبيتر في روما، أمون رع في مصر، وأنو في سومر، يثبت في الواقع أن التوحيد كان موجودًا في أصل هذه المعتقدات وأن تعدد الآلهة ظهر نتيجة للفساد اللاحق.

عندما قال زينوفانيس: ”لو كان للخيول والأسود أيدي ويمكنها أن ترسم مثل البشر، لرسمت الخيول آلهتها على شكل خيول، والأسود على شكل أسود“، كان في الواقع يلفت الانتباه إلى صعوبة التحدث عن الله. على مر التاريخ، كان الحديث عن الله، الذي صفاته لا حصر لها ومطلقة، يمثل دائمًا مشكلة (للمعتزلة والمعتزلة والفلاسفة وأهل السنة وغيرهم). عندما لا تتطور القدرة على التفكير المجرد عن الله، تنشأ مشكلة التشبيه بالإنسان من اختزال الأفكار إلى الملموس. وبالتالي، يُنظر إلى الاستعارات على أنها الحقيقة نفسها، مما يؤدي إلى انحرافات في الإيمان بالله. في هذه المرحلة، من الواضح أن الطريقة الأنسب لتجنب الوقوع في الخطأ هي عدم تجاوز الإطار الذي يقدم فيه الله نفسه في القرآن.