Gestern gegen 16:00 Uhr Ortszeit führten israelische Streitkräfte einen Luftangriff auf einen Wohnkomplex im Stadtteil Leqtaifiya in Doha durch. Die unter dem Codenamen „Operation Feuer-Gipfel“ bekannte Aktion, die von den IDF unter möglicher Beteiligung des Shin Bet durchgeführt wurde, richtete sich gegen mehrere hochrangige Hamas-Führer, die sich getroffen hatten, um einen von den USA unterstützten Waffenstillstandsvorschlag für Gaza zu besprechen. Die Funktionäre überlebten den Angriff, doch sechs Menschen wurden getötet, darunter drei Leibwächter und ein katarischer Sicherheitsbeamter.

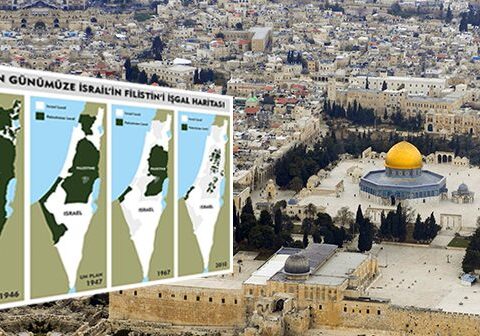

Dies war der erste Angriff Israels auf katarisches Territorium, und die Raketen transportierten nicht nur Splitter, sondern auch zwei Botschaften. Die erste lautete: Israels Krieg gegen die Hamas hat nun eine globale Dimension erreicht. Seit Jahrzehnten operiert das Politbüro der Hamas von Katar aus – eine Tatsache, die von den Vereinigten Staaten, Europa und sogar Israel toleriert wurde; Doha war ein nützlicher Kanal für die Diplomatie. Während Gaza von israelischen Bomben dem Erdboden gleichgemacht wurde, konnte die Hamas in Fünf-Sterne-Hotels Pläne schmieden, für Fotos posieren und verhandeln. Die Vorstellung, dass diese Exilanten am Golf anders behandelt würden als die Kämpfer vor Ort, war eine Illusion.

Mit dem Angriff auf Doha machte Israel unmissverständlich klar, dass diese Unterscheidung nun nur noch eine Täuschung ist. Vielleicht noch bedeutsamer war jedoch die zweite Botschaft, die weitaus umstrittener war. Die Männer, die Israel zu töten versuchte, überprüften gerade das jüngste Waffenstillstandsangebot Washingtons. Indem Israel sie mitten in der Diskussion angriff, nahm es den Friedensprozess direkt ins Visier. Israel hatte sich schon lange wütend über die diplomatische Architektur geäußert, die die Hamas am Tisch hielt; der Angriff auf Doha war nicht nur ein Schlag gegen die Hamas, sondern eine Herausforderung an das gesamte Vermittlungssystem, das die kurzfristigen Waffenruhen im Gaza-Krieg überhaupt ermöglicht.

Der Angriff könnte als Warnung zu verstehen sein, das Verfahren zu beschleunigen und das Angebot anzunehmen. Erinnern wir uns daran, dass Donald Trump am 7. September auf Truth Social eine deutliche Warnung veröffentlichte: „Die Israelis haben meinen Bedingungen zugestimmt,“ sagte er. „Jetzt ist es an der Zeit, dass auch die Hamas zustimmt. Ich habe vor den Konsequenzen gewarnt, wenn die Hamas nicht einwilligt. Das war meine letzte Warnung, es wird keine weitere geben!“

Nach dem Angriff änderte sich Trumps Tonfall jedoch merklich. Er betonte, er sei „in jeder Hinsicht sehr unzufrieden“. Ob er es ernst meinte oder nicht, war zweitrangig – es war klar, dass er es sagen musste. Katar beherbergt mit der Al-Udeid-Luftwaffenbasis die größte US-Militärbasis der Region, die im Zentrum der amerikanischen Nahoststrategie steht. Es wäre politisch riskant, Israel zu gestatten, Katars Hauptstadt ohne deutliche Verurteilung zu bombardieren. Andererseits kann sich das Weiße Haus auch nicht leisten, die Beziehungen zu Israel zu kappen: Israel verschafft Washington nicht nur einen festen Stützpunkt im Nahen Osten, sondern bietet auch große Vorteile beim Zugang zu militärischen Innovationen und israelischer Geheimdienstinformationen. Aus all diesen Gründen nimmt Washington eine merkwürdige Zwischenposition ein – halb Verbündeter, halb Vermittler – und versucht weiterhin, zwischen beiden Seiten zu vermitteln und sie gleichzeitig zu besänftigen.

Für die Hamas ist dieser Angriff eindeutig ein großes Problem. Ihre Anführer konnten in Doha bislang nicht nur von Hotels, Prostituierten und Offshore-Banking profitieren, sondern auch Spenden sammeln, Propaganda verbreiten und an Verhandlungen teilnehmen – ohne Angst vor Attentaten. Das ist nun vorbei. Wenn sie nicht einmal in Katar sicher sind – wo dann?

Die internationale Reaktion ließ derweil nicht lange auf sich warten und war wütend. UN-Generalsekretär António Guterres nannte den Angriff einen „klaren Bruch des Völkerrechts“ und warf Israel vor, den diplomatischen Prozess, in dem Katar eine konstruktive Rolle spielte, absichtlich zu sabotieren. Die Türkei ging noch weiter und bezeichnete den Angriff als „Staatsterrorismus“. Sogar Deutschland erklärte ihn für „inakzeptabel“.

Für Katar war der Angriff Israels fast wie ein persönlicher Affront. Es überrascht daher nicht, dass das Land die gestrigen Ereignisse als „feigen Bruch seiner Souveränität“ verurteilte. Katars Vermittlerrolle beruhte auf einem heiklen Gleichgewicht: vom Westen toleriert, von der Hamas vertraut. Israel hat diese Neutralität nicht vollständig zerstört, aber verletzt. Das ist die neue Logik der Eskalation. Die Welt ist nun ein Schlachtfeld; Diplomatie kann nicht länger als Deckmantel für Straflosigkeit dienen.

„Die Welt ist nun ein Schlachtfeld.“

Und wenn der gestrige Angriff den Kern globaler diplomatischer Normen berührt hat, könnten die Folgen weitreichend sein. Die Abraham-Abkommen, die die Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten normalisierten, standen wegen des Blutvergießens in Gaza ohnehin unter Druck. Die arabischen Führer, die die Abkommen unterzeichnet haben, müssen nun ihren Bevölkerungen erklären, warum sie an der Seite eines Staates stehen, der bereit ist, eine Hauptstadt am Golf zu bombardieren. Andererseits, wie Jonathan Spyer, Forschungsdirektor des Middle East Forum, anmerkt, ist Katar kein Unterzeichner der Abraham-Abkommen und in allem außer dem Namen ein Feind der VAE und Saudi-Arabiens.

Spyer zufolge ist die Logik in diesem Zusammenhang eindeutig: „Israel befindet sich im Krieg mit der Hamas, weil diese 2023 1.200 Israelis massakriert hat“, sagt er. „Die Hamas hat gerade die Verantwortung für einen blutigen Terroranschlag in Jerusalem übernommen. Katar beherbergt die Hamas-Führung und spielt ein Doppelspiel: Es erleichtert die Aktivitäten der Hamas und präsentiert sich zugleich als Vermittler.“ Vor diesem Hintergrund, so Spyer, sei es nicht überraschend, dass Israel, sobald es über die notwendige Geheimdienst- und Militärkapazität verfügte, die Hamas-Führung in Doha angriff.

Und doch waren die Waffenstillstandsverhandlungen, so fehlerhaft sie auch waren, einer der wenigen Rettungsanker in einem Krieg, in dem Zehntausende ihr Leben verloren haben. Indem Israel die Hamas-Führer mitten in der Diskussion angriff, könnte es den Raum zerstört haben, in dem Diplomatie überhaupt funktionieren kann. Schließlich: Wenn Vermittler die Sicherheit der Teilnehmer nicht mehr garantieren können – wer wird dann noch Gastgeber solcher Gespräche sein? Und ohne Verhandlungen könnte der Krieg ungebremst weitergehen, ohne dass ein Ende in Sicht ist.

Die Hamas wird nun versuchen, die Getöteten zu Märtyrern zu erklären und sie der Welt als Beweis dafür zu präsentieren, dass Israel der Feind des Friedens ist. Andererseits hat Israel seine Ziele nicht getötet. Aber es hat klar gemacht, dass es bereit ist, seinen Krieg überallhin zu tragen, wo es ihn für notwendig hält – ungeachtet der diplomatischen Gepflogenheiten.

Einer der auffälligsten Faktoren des Wandels im letzten Jahrzehnt war die wiederholte Demontage politischer Normen. In der westlichen Innenpolitik haben Donald Trump, der Brexit und der Aufstieg des Populismus vieles zerstört, was wir einst für politisch unverrückbar hielten. Ähnliche Tendenzen sind auch auf internationaler Ebene deutlich zu beobachten. Als die Iraner im April 2024 Israel zum ersten Mal direkt angriffen, machten sich viele über den geringen Schaden lustig. Ich tat das nicht: Ich wusste, dass damit die Norm des indirekten Konflikts zwischen Iran und Israel gebrochen war. Ein direkterer Konflikt würde folgen – und so kam es auch. Letzte Nacht wurde eine weitere internationale Norm – die Unantastbarkeit des Golf-Kooperationsrats – aufgehoben.

Manchmal erfolgt der Übergang von einer Ära zur nächsten durch ein einziges Ereignis: Denken Sie an den 11. September oder den Fall der Berliner Mauer. Meistens jedoch geschieht dieser Übergang langsamer, da das politische und ideologische Gerüst, das eine Ära trägt, allmählich zusammenbricht. Auch hier scheint es, dass wir uns Schritt für Schritt von einem „Zeitalter des Langen Friedens“ in ein „Zeitalter des Krieges“ bewegen.

Aus israelischer Sicht ist die Notwendigkeit völlig klar: Es geht darum, von einer von unerbittlichen Terroranschlägen und endlosen Kämpfen geprägten Ära zu etwas zu gelangen, das Sicherheit ähnelt. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sein politisches Vermächtnis auf ein großes Risiko gesetzt: Der Einsatz überwältigender Gewalt und die wiederholte Eliminierung der Feinde Israels könnten das erreichen, was durch Diplomatie mit der Hamas nicht möglich war. Ein Großteil Westeuropas und die internationalen Institutionen bestehen weiterhin darauf, dass es Raum für Verhandlungen geben müsse und dass „Deeskalation“ der einzige gangbare Weg sei. Israel blickt jedoch auf frühere erfolgreiche Einsätze harter Macht – sowohl im Inland als auch auf regionaler Ebene – zurück, wie etwa die Ermordung von Hassan Nasrallah oder die außergewöhnliche Pager-Operation.

Gestern erlebten wir vielleicht das gefährlichste Spiel Israels überhaupt. Jetzt heißt es abwarten und sehen: Werden die internationalen Institutionen und diplomatischen Normen der politischen Ordnung nach dem Krieg Bestand haben, oder treten wir tatsächlich in eine neue Ära ein – eine Ära, in der Staaten sich entwickeln und sogar gewinnen können, aber nur, wenn sie sich einem völlig anderen, gnadenlosen Satz politischer Normen unterwerfen?

*David Patrikarakos ist Auslandskorrespondent bei UnHerd.

Sein letztes Buch: „War in 140 Characters: How Social Media is Reshaping Conflict in the Twenty-First Century“ (Hachette)

@dpatrikarakos

Quelle: https://unherd.com/2025/09/netanyahus-deadly-gamble/