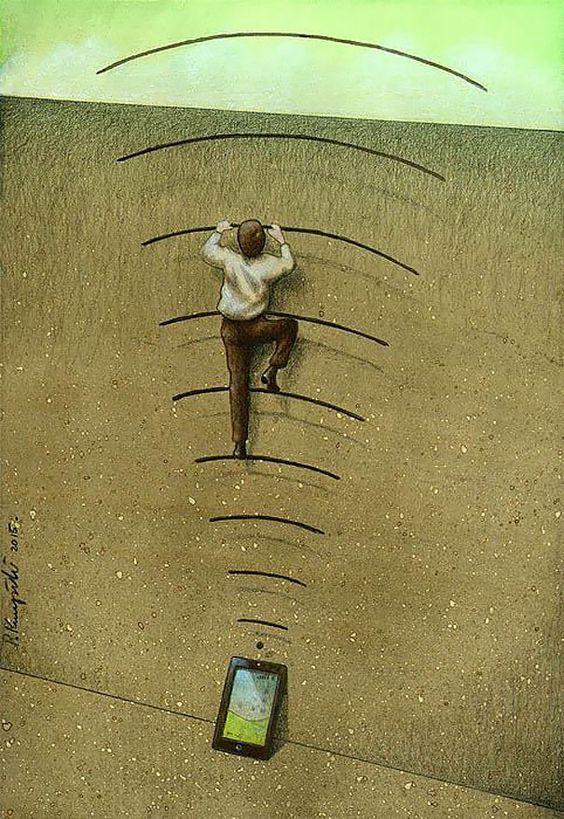

يلتقي أخوان على منحدر جبل سحري. أحدهما يتم سحبه إلى الأعلى من قبل طائر أسطوري وعبر حبل ذهبي، بينما يتم سحب الآخر إلى الأسفل من قبل كلب هائج عبر سلسلة حديدية. عند نقطة التقائهما، يتبادلان تجاربهما عن الطريق، ويكتشفان أن العقبات التي واجهها كل منهما، مثل الهاوية، والصخور الوعرة، والحيوانات البرية، والمناظر الجميلة والزهور النضرة، كانت متشابهة إلى حد كبير. يقرر الأخوان مواصلة الطريق معًا، ولكن بعد هذا القرار، يجدان نفسيهما محبوسين في شق عميق. تقول الأسطورة الكلتية إن الكلب يمثل الجانب الحيواني في الإنسان، بينما يمثل الطائر الجانب الإلهي. قد يعتقد الإنسان الذي تُلبى جميع احتياجاته ويحصل على كل ما يريد أنه حر. ولكن من ناحية أخرى، إذا نظرنا إلى الفترة بين ظهور الحاجة وإشباعها، خاصة في مجتمع تقني حيث تتسع قائمة الاحتياجات بشكل كبير، فيمكن أن نجد جدلية لا تنتهي. كل حاجة يتم إشباعها تؤدي إلى ظهور حاجة جديدة مرتبطة بها أو ناتجة عنها. على سبيل المثال، الشخص الذي يشتري سيارة يحتاج إلى الوقود، وتغيير الإطارات مع تغير الفصول. وعندما تزيد مسافة السيارة المقطوعة، يشعر بالحاجة إلى استبدالها بطراز أعلى. في هذه الحركة الجدلية، يتم دائمًا تلبية الاحتياجات، ولكنها أيضًا تتكاثر باستمرار. على طول هذا الطريق المتجه نحو الأسفل، يواجه الإنسان العديد من العقبات والفرص، والمتع والآلام، والانتصارات والهزائم. كما يبذل الجهود ويحرز التقدم. ولكن حتى الشخص الذي يتم سحبه إلى الأعلى بواسطة الطائر الأسطوري يواجه هو الآخر العقبات والفرص، والمتع والآلام، والانتصارات والهزائم. والصعود إلى الأعلى، مثل الهبوط إلى الأسفل، يحمل في داخله جدلية خاصة به. الطريق الذي يؤدي إلى العبودية يشبه إلى حد كبير الطريق الذي يؤدي إلى الحرية، ولكنه مختلف عنها. بل هو مختلف كثيرا لدرجة أنه من المستحيل السير في الطريقتين في نفس الوقت. الأخوان اللذان قررا مواصلة الطريق معًا فشلا في تحقيق ذلك، وتحولا إلى أرواح شريرة، وسقطا في شق عميق، حيث بقيا هناك إلى الأبد.

قد لا يؤدي تلبية الاحتياجات إلى تحرير الإنسان بالضرورة، لكن لماذا يجب أن تبقيه أسيرًا؟ ألا يستطيع الإنسان أن يلبي احتياجات طبيعته من ناحية، ويتحرر من ناحية أخرى عبر ممارسات روحية، على سبيل المثال. أو ألم تُخلق الاحتياجات لكي تُلبَّى؟ يمكننا أن نتتبع إجابات هذه الأسئلة في الكلمات التي قالها سقراط قبل إعدامه، والتي نقلها أفلاطون:

“أرجح الظن عندي أن عظامي وعضلاتي هذه كانت تود لو فرت إلى ميغارا أو بوتيا، إذا لم أكن أنا قد آثرت أن أحتمل كلُّ عقوبة تقضي بها الدولة، على اعتبار أن ذلك أفضل وأشرف مسلكا، بدل أن أمثل دور الآبق فألوذ بالفرار”.

في هذه الكلمات التي قيلت بين الحياة والموت، نجد قصة الأخوين من الأسطورة الكلتية. كان يمكن لأحدهما، الذي حُكم عليه بالإعدام ظلمًا، أن يفكر في الهروب والبقاء على قيد الحياة. هذه إحدى الطرق؛ يتم تحديد اتجاهها بـ”الضرورة”. من الضروري أن تبقى العظام والعضلات في الإنسان ليظل على قيد الحياة. يواصل سقراط حديثه: “يُقال إنني لا أستطيع تحقيق غاياتي بغير العظام والعضلات وسائر أجزاء الجسد”، وبذلك يشير إلى طريق آخر. يقول سقراط إنه عندما يتحرك الإنسان، فإن سبب هذه الحركة ليس العضلات والعظام (وبالتالي يوضح قصور بحث المدرسة الأيونية عن الجوهر). أما الطريق الثاني الذي يشير إليه، فهو طريق الأخ الذي يُسحب إلى الأعلى بحبل ذهبي في الأسطورة الكلتية، ويتم تحديد اتجاهه بـ”الهدف”.

اليوم، يمكننا نحن أيضا أن نتفق مع كل هذه الأحكام ونقول إن الحرية ليست فعل ما تريده العظام والعضلات، بل هي معارضة رغباتها. لكننا نواجه سلمًا من الضرورات يختلف عما كان عليه الحال لدى الاسكتلنديين قبل المسيحية أو إبان العصر الذي عاش فيه سقراط. والحجة القائلة إن الحرية هي انتصار مكتسب في مواجهة الاحتياجات تبدو واضحة بالتأكيد في ضوء كلمات سقراط. الإنسان سيختار إما طريق العضلات والعظام، أو طريق الفكر. سقراط اختار الطريق الثاني. ولكن ماذا لو وجد سقراط طريقًا آخر يقف أمامه ليس كضرورة للعظام والعضلات، وإنما كضرورة للفكر؟ من السهل الاختيار بين الأكل وعدم الأكل، أو بين النوم وعدم النوم. لكن الشخص الذي يقرأ كتابًا واحدًا يوميًا لا يستطيع أن يتخذ قرارًا بسهولة بنفس القدر بشأن شراء جهاز رقمي يعد بمنحه إمكانية قراءة كتابين في اليوم. وبالمثل، ليس من السهل تحديد ما إذا كانت الهواتف الذكية تساعدنا على تنظيم وقتنا وعقلنا بشكل أفضل. عندما نستخدم غسالة الملابس أو الصحون، نكون قد وفرنا الوقت الذي كنا سنقضيه في غسلها يدويًا، ولكن يبقى السؤال حول ما إذا كان هذا يعتبر مكسبًا من حيث الفكر أم لا مفتوحًا للنقاش. تكمن صعوبة اتخاذ القرارات بشأن الاحتياجات التكنولوجية تحديدا في الوعد الذي تقدمه التكنولوجيا لنا حيال تجاوز الاحتياجات الطبيعية. ولا شك أن قراءة هذا الوعد بشكل صحيح ورفض التكنولوجيا ليس بالأمر السهل.

ومن خلال مثال تاريخي أيضًا، يمكننا أن نجسد حقيقة أن الشكل الأكثر خداعًا للحتمية هو ظاهرة التكنولوجيا؛ في عام 1848، عندما ثار العمال في أوروبا، طالبوا بإزالة الآلات الصناعية الكبيرة. وذلك لأن مستويات المعيشة لم تكن قد ارتفعت بعد، وكان الناس يواجهون صعوبات في التكيف من ناحية، ولم يختبروا بعد النتائج المُسكرة أو المُذهلة للتكنولوجيا من ناحية أخرى. وفي منتصف القرن التاسع عشر تمامًا، قال ماركس الجملة التالية لتبرئة التكنولوجيا في نظر العمال: “التقنية تحرر”. لم يكن ماركس أول من قال هذا، لكنه كان أول مثقف استطاع إقناع الجماهير بضرورة التقنية. الحرب ضد التقنية لن تحرر العمال، ولكن التطور التقني نفسه، في إطار عملية جدلية، سيؤدي إلى نهاية البرجوازية والرأسمالية؛ هذا هو ما يتم تخيله. أما الإنسانيون مثل بيرغسون أو الكاثوليك مثل مونييه، فقد آمنوا بأنه يمكن تحقيق سيطرة كاملة على التقنية من خلال تعزيز القدرات الروحية والمعنوية.

يبدو أن محاولة ماركس لإعادة تأهيل التقنية، واستفسار بيرغسون ومونييه حول إمكانية السيطرة عليها، يعترفان بضرورة التكنولوجيا. ولكن ما يجب فعله أولاً هو أن نشعر بضغط الشيء الذي يفرض نفسه علينا كضرورة، وأن نحدده ونحلله ونواجهه. كتاب جورج باسالا، الذي يحمل عنوان “تطور التكنولوجيا”، يصل أولاً إلى نتيجة مفادها أن الضرورة مفهوم نسبي. قد يكون شيء ما ضروريًا بالنسبة لفرد أو جيل أو طبقة اجتماعية معينة، بينما يعتبره آخرون رفاهية أو غير مفيد. وانطلاقًا من هذه الفكرة، يمكننا الوصول إلى قناعة بأننا قادرون على التمييز بين الاحتياجات الحقيقية والمزيفة، بل وحتى إعداد قائمة احتياجات عالمية. من الممكن فهم ثقافة ما أو حتى التكنولوجيا بناءً على هذه القائمة. وفقًا للنهج البنيوي، فإن كل منتج يظهر (بما في ذلك المنتجات الثقافية والفنية) هو نتيجة لمجهود يهدف إلى تلبية حاجة ما، ويؤدي وظيفة محددة. أما بالنسبة لممثلي النظرية البيولوجية، فإن الارتباط (إن وجد) بين الأنشطة الدينية والفنية والعلمية، وغريزة البقاء على قيد الحياة لدى الإنسان، ضعيف جدًا. وحتى الأنشطة الزراعية وأنشطة بناء المأوى، مرتبطة بالاحتياجات البيولوجية بشكل بعيد فقط. النهج الأول الذي قدمه باسالا بتفصيل أكبر مما نُقل هنا، وهو النهج البنيوي، يتبع نفس المسار الذي سار عليه ماركس وبيرغسون ومونييه، حيث يبدأ الإنتاج بتحديد الحاجة: “تم إنتاج شيء ما لأنه ضروري”، بينما وفقًا للنهج الثاني: “تم إنتاجه ولكنه ليس ضروريًا”. في الكتاب المذكور أعلاه، يحاول باسالا شرح العلاقة بين الحاجة والاختراع من خلال تغيير التسلسل بينهما. طبيعة الإنسان ليست هي التي تحدد في المقام الأول ما هو ضروري لنا وما هو غير ضروري، بل اللغة أو الثقافة هي التي تحدد ذلك، وتأتي أحكامنا حول هذا الموضوع لاحقًا تبعًا لهذا القرار. أما البيولوجيا، فهي لا تقرر الشيء الممكن في هذا التتبع، وإنما الشيء المستحيل. وعندما يتم عكس العلاقة بين الحاجة والاختراع بهذه الطريقة، فإن ذلك يؤدي إلى استنتاج مفاده أن التكنولوجيا لا تلبي أي حاجة حقيقية. ويؤكد خوسيه أورتيغا إي غاسيت هذه النتيجة بقوله إن “التكنولوجيا زائدة عن الحاجة. فقد كانت زائدة في العصر الحجري، وهي زائدة اليوم بنفس القدر”. من ناحية أخرى، تحرز التكنولوجيا تقدما سريعا رغم عدم ضرورتها. لأن قائمة الاحتياجات تتوسع بسرعة.

إذا كانت التكنولوجيا لا تتبع قائمة من الاحتياجات الحقيقية، وإنما تتبع قائمة من الأشياء التي يتم تخيلها على أنها احتياجات، فقد يتساءل المرء عن ماهية المعايير التي تتشكل على أساسها هذه القائمة الثانية. على سبيل المثال، لماذا كانت الأهرامات ضرورية للمصريين، والتماثيل لليونانيين، وعربات النقل لسكان بلاد ما بين النهرين، وسيارات الأجرة لأهالي نيويورك؟ هل الفرق فيما بينهم هو مجرد اختلاف في اللغة والثقافة؟ في كتابه “المجتمع التكنولوجي”، يشرح جاك إيلول، العلاقة بين الحاجة والاختراع باتباع الطريق الذي سار عليه باسالا، على النحو التالي: ورغم أن الأدوات والمعدات البسيطة تظهر نتيجة للاحتياجات الطبيعية، إلا أنه لا توجد مجموعة من الاحتياجات تلبيها التكنولوجيا. إذن، سبب التقدم الذي تحرزه التكنولوجيا لا يعود إلى قائمة احتياجات تتوسع باستمرار. لقد وُلدت التكنولوجيا وتطورت، لأن ذلك ممكن. فالحاجة والاستخدام يأتيان بعد الإمكانية. وربما يكون اختراع القنبلة الذرية من أكثر الأمثلة المثيرة لدعم هذا الادعاء. ويتحدث العالم السياسي الفرنسي الشهير جاك سوستال، عن هذا الاختراع الذي لا يلبي أي احتياج إنساني، بقوله: “لقد اعتُبرت ضرورية لأنها كانت ممكنة”. هذه الجملة يمكن قراءتها كعبارة محورية تفسر جميع مراحل الكون التقني. وبالتالي، فإن التكنولوجيا هي نظام حلقة مغلقة يتجاوز احتياجات البشر وقراراتهم. وإذا كانت التكنولوجيا هي الأساس والنتيجة لما هو ممكن، فإنه من الممكن إعادة التفكير في العلاقة بين التكنولوجيا والحرية.

أولاً؛ فكرة أن التكنولوجيا لا تنبع من الحاجة، بل الحاجة تنبع من التكنولوجيا، تتعارض مع الفكرة التي نوقشت في سياق ماركس، والتي تفترض أن التكنولوجيا تحرر الإنسان. إذا كانت طلباتنا تتشكل بناءً على ما يتم تقديمه، وليس العكس، فقد نكون نتحدث عن مساحة متزايدة من التضييق على الحرية. هذا التضييق يصوغه ل. ج. تيرليزيزي بالقول: “عندما يصبح كل شيء ممكنًا، فلا شيء يكون ممكنًا”. وعندما تخلق التكنولوجيا احتياجات من الإمكانيات، تضعف قدرة الإنسان على التمييز بين ما هو ضروري وما هو غير ضروري. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم قبول شيء ما على أنه ضروري مسبقًا، فإنه يمكن تعليق الأحكام الأخلاقية المتعلقة بذلك الشيء بسهولة. وإذا تم اعتبار شيء ما حاجة، فإن طرق استخدامه والحصول عليه نادرًا ما تصبح موضوع تحقيق أخلاقي. عند هذه النقطة، حيث يتم استبدال سؤال “لماذا” بسؤال “كيف”، لا يكون من الممكن الحديث عن الحرية. ثانيًا؛ الحكم على أن شيء ما ضروري يدفع صاحب هذا الحكم إلى بذل الجهد للحصول على ذلك الشيء. بمعنى آخر، تصبح الضرورة هدفًا زائفًا. الغرض (الغاية) بمعناه الحقيقي لا يشير إلى مثل هذه السلسلة من الأسباب والنتائج، بل يتجاوزها. وبينما ترسم الضرورة حدودًا، فإن الهدف يسعى إلى تجاوز هذه الحدود. فالإنسان لا يكون حرًا عندما يتمكن من اتخاذ قرار مستقل بشأن ضرورة شيء ما، بل عندما يتمكن، رغم قراره بضرورة ذلك الشيء، من إظهار إرادة لعدم الحصول عليه. تشمل هذه الضرورة ما هو طبيعي (ما تتطلبه طبيعتنا) وكذلك ما هو غير طبيعي (ما تقدمه التكنولوجيا). والإنسان يبدأ في التحرر عندما لا يخضع لطبيعته البشرية، بل عندما يعارضها، فيرتبط بالحبل الذهبي ويبدأ في السير نحو قمة الجبل.