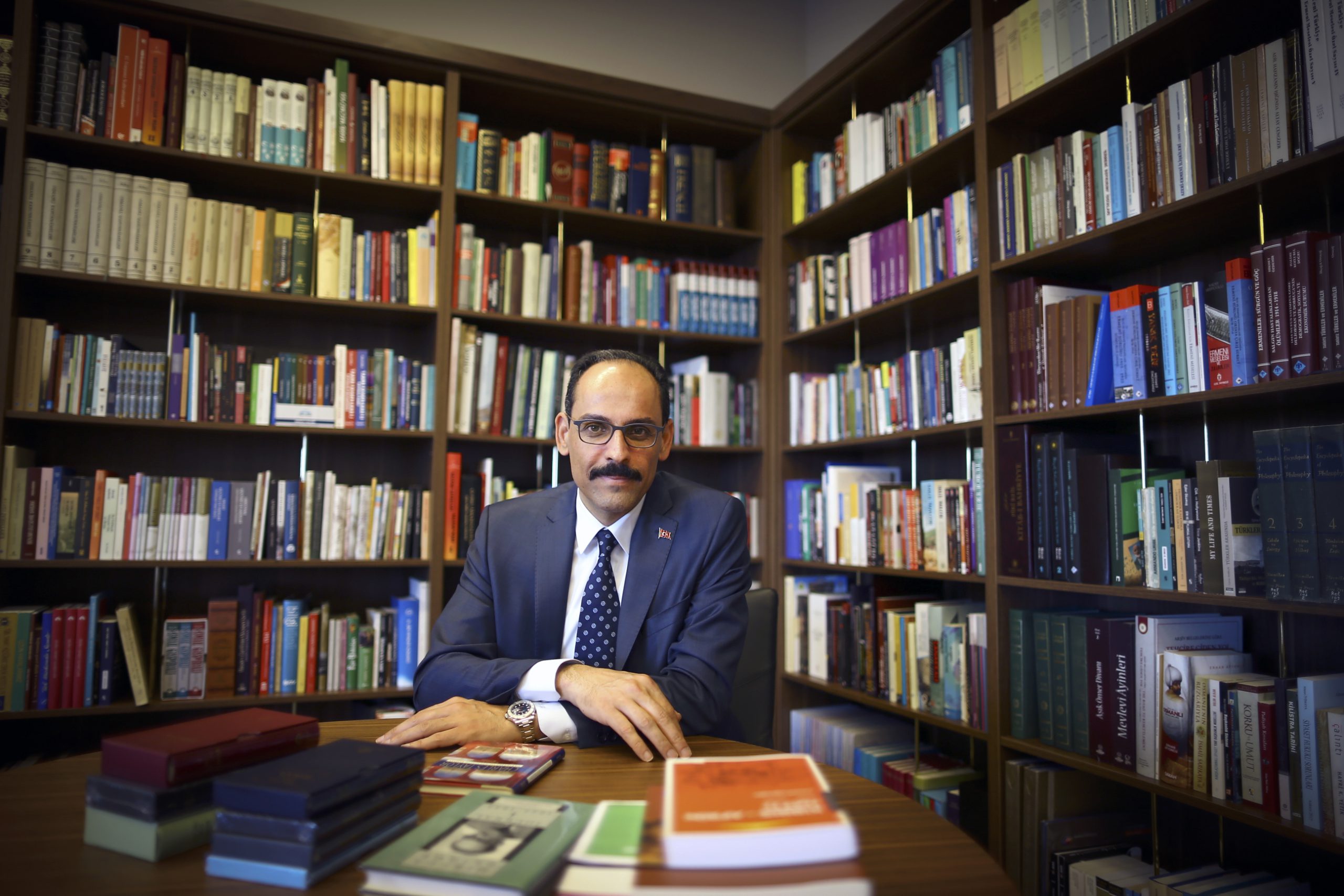

إبراهيم قالن (18 أكتوبر 2018)

في ما يسمى بعصر المعلومات الذي نعيش فيه، فقدنا معنى النشاط الإنساني الأساسي: التفكير. إننا نخلط بين المعلومات والمعرفة، ونعتقد بشكل خادع أن التفكير هو مجرد معالجة المعلومات.

التفكير ليس جمعًا للمعلومات. وليس تحليلًا للبيانات. وليس مجرد ربط الأشياء بالمفاهيم أو إقامة روابط منطقية بين المفاهيم. التفكير يتجاوز الإجراء الذهني البسيط.

التفكير هو بحث دائم عن إجابة لهذا السؤال النهائي: لماذا يوجد شيء بدلًا من لا شيء؟ بما أن لا شيء يفلت من الوجود، ولا يوجد شيء خارج سلسلة الوجود العظيمة، فإن كل تفكير هو ممارسة في الوجود وتجلياته اللامتناهية. سواء أجرينا تجربة علمية، أو كتبنا قصيدة جميلة عن نسمة الصباح، أو حلّلنا المدن الحديثة، فإننا نتعامل مع جوانب مختلفة من الوجود ومظاهره.

يجب أن تستند جميع أنماط التفكير إلى الوجود؛ وإلا فإننا لن نتمكن من الهروب من فخ الأنانية الذهنية. بهذا المعنى، لا يقتصر التفكير على مجرد العمليات الداخلية لعقلي. عندما يستند التفكير إلى الوجود، لا ينشأ الثنائية الديكارتية بين العقل (الإنسان المفكر) والعالم (المادة الممتدة). لهذا السبب رفض الفلاسفة الكلاسيكيون الذاتوية والشك الفلسفي.

الوجود ليس مفهومًا مجردًا. إنه الواقع الأكثر حسّية وشمولًا. قد نتخيله كفكرة أو مفهوم في أذهاننا، لكن حقيقة الوجود دائمًا ما تتجاوز تمثيلاته الذهنية. إنه مثل الفرق بين المشهد وصورته. عندما نلتقط صورة، نجمّد تلك اللحظة، نخرجها من حالتها الطبيعية من التدفق وننظر إليها كلحظة متجمدة. ما ننظر إليه ليس غير حقيقي. كصورة، إنه ليس شيئًا خياليًا. لكنه ليس الواقع نفسه، بل صورة عنه. وكما يحدث في كل التجريدات، فإنه ينفصل الآن عن تدفق الوجود الذي يوجد فيه. لا يمكننا التعامل مع هذه اللحظة المتجمدة على أنها الواقع نفسه، لأن الواقع لا يتوقف عن التدفق.

التفكير هو ممارسة في الوجود، لأن كل حكم ذهني أو ارتباط منطقي نقوم به مرتبط بالوجود. وتبرز هذه النقطة الحاسمة من خلال الفرق بين الوجود والموجود. الأشياء موجودة، مثل الشجرة، أو السماء، أو المنزل في نهاية الشارع. لكل منها خصائصه الفريدة. وهي تختلف عن بعضها البعض. كل منها موجود بطريقته الخاصة. لكنها تشترك في شيء واحد: فعل الوجود. أو بلغة فلسفة الملا صدرا الكلاسيكية، فإنها جميعًا “تشارك” في الوجود. ليس الأمر أن الموجودات تكوّن ما نسميه الوجود، بل العكس هو الصحيح: الوجود يولد كائنات معينة توجد بطرقها الفريدة. الوجود هو الذي يتدفق عبر كل ما نراه ونختبره كعالم: الجبال، والحيوانات، والبشر، والرياح، والمطر، والمدن، وكل الأشياء التي نصنعها بأيدينا. يتجلى الوجود بطرق لا تحصى وبألوان لا نهاية لها. الوجود هو أكثر من مجرد مجموع الموجودات.

تمامًا كما تشارك الأشياء (“الجواهر”) في الوجود، فإننا كبشر نشارك أيضًا في الوجود. هذه المشاركة تُنشئ علاقة خاصة بيننا والوجود، لأننا نتأمل معنى هذه العلاقة الفريدة.

عندما نفكر في شيء، أو لحظة، أو موقف، أو علاقة، فإننا نتأمل الوجود وتجلياته التي لا تُحصى. ليس الأمر أن عالم الوجود هو موضوع سلبي بلا معنى نُضفي عليه المعنى. على العكس من ذلك، فإن الأشياء محمَّلة بالمعنى، والغرض، والتناسب، والأهمية بمعزل عنا. أدى التحول الذاتي في الفلسفة الغربية إلى جعل العالم موضوعًا بلا معنى، والإنسان ذاتًا بلا عالم. ولا نزال عالقين في هذه المتاهة. نعتقد أن الكون بلا معنى بدوننا. نؤكد بجهل وغباء أن الوجود لا غاية له سوى خدمتنا. لكن الحقيقة هي العكس تمامًا. العالم له معنى سواء فهمناه أم لا. نحن فقط جزء من واقع أكبر منا.

عرّف الفلاسفة المسلمون الفلسفة بأنها القدرة على “معرفة حقائق الأشياء كما هي، بقدر ما تسمح به الطاقة البشرية”. يكشف هذا التعريف الكثير عن حقيقة الوجود وعلاقتنا به: للأشياء واقعها المستقل عنا، ويمكننا محاولة فهمه بأفضل ما نستطيع. نحن لا نملك العالم. لا يمكننا التعامل مع الوجود كعبد. يمكننا فقط حمايته وتغذيته لتحقيق إمكاناتنا. علاقتنا بعالم الوجود لا يمكن أن تكون علاقة هيمنة واستغلال.

يتطلب التفكير تطوير القدرات العقلية والمنطقية والعاطفية لفهم الواقع المعقد والمتغير الذي نسميه الوجود. اختزال عالم الوجود إلى تصوراتي الذهنية عنه هو أخطر خطأ فلسفي يمكن أن نرتكبه. فقط من خلال تطبيق منظورات معرفية مختلفة على الواقع متعدد الطبقات للوجود، يمكننا أن نبدأ في إدراك حقيقته وفهم حقيقتنا. وهذا يعني تجاوز المعرفة والتفكير إلى ما هو أبعد من العقل الحسابي والتحليل النظري.

علينا استخدام عقولنا وقلوبنا أيضا لفهم العالم بشكل صحيح. الفلسفة والمنطق مهمان، وكذلك الفن، والشعر، والدين. لا يكون أي تفكير ذا معنى إلا إذا أدى إلى الحكمة وأظهر الطرق التي يتجلى بها الوجود. لن يثرينا التفكير إلا عندما ندرك أننا لسنا أسياد العالم، بل يمكننا فقط أن نكون رعاته وحماة له.

المصدر: https://www.dailysabah.com/columns/ibrahim-kalin/2018/10/13/what-is-thinking