“عربات الماضي لن تصل بك إلى أي مكان”.

مكسيم غوركي

يقول جمال ثريا في حديثه عن ضياء غوك ألب: “إنه مفكرٌ كلما التفت إلى الوراء يلملم الأمور، لكنه ينظر إلى الأمام بنظرات فارغة”. بينما تواصل تركيا تحويل منظومتها الحاكمة القديمة عبر عملية ديمقراطية، يبدو أن العديد من الشخصيات والرموز السياسية والفكرية في البلاد تفتقر إلى أي رؤية أو تصور للمستقبل، تمامًا كما في هذا الوصف الأنيق.

كان النظام القديم يعبّر عن حالة من الانشغال بتسيير شؤون اليوم الحاضر فقط من خلال إنكار الماضي وغموض المستقبل. والعقول التي لم تستطع بعد التحرر من هذا الماضي لا تعرف أيضا كيف تتحدث عن الغد. لكن الآن، تم حل شؤون اليوم الحاضر، أي أن مئة عام قد مرت على الانهيار الكبير، وحان وقت النظر إلى المستقبل.

جوهر العملية: التطبيع

عملية التحول الديمقراطي، التي تشمل حل القضية الكردية، ستؤدي في الواقع إلى إعادة بناء ثقة تُمكِّننا كأمة من النظر إلى المستقبل مرة أخرى. هذه، بحق، عملية تطبيع بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الهدف النهائي لهذه العملية يجب أن يتمثل في تغيير السياسات الداخلية والخارجية لتركيا القديمة، التي كانت قائمة على المخاوف والامتيازات، واستبدالها بنظام ديمقراطي مؤسسي يقوم على المساواة ويتضمن تعزيز قوة الأمة من كافة الجوانب.

يجب ألا ننسى أن عملية التغيير ستؤتي ثمارها بشكل كامل ومتكامل بعد جيل على الأقل، وأنه من الضروري تجاوز المرحلة الحالية بأقل قدر ممكن من الخسائر والأضرار، وأقل قدر من الصراعات، وأقل قدر من التوتر، والأهم من ذلك، بأقل عدد من الأخطاء. لأن الأعمال الكبيرة والمهمة الحقيقية ستتم في المرحلة التالية. ولا شك أن العملية الحاصلة سوف تكتسب مزيدا من التمكين، بالتوازي مع استكمال تنظيف الأرضية وامتلاك الأمة للدولة، وتعزيز قوة الأمة أكثر بكل مكوناتها، وتوجيه طاقتها المتراكمة نحو القنوات الصحيحة دون إهدارها، ونضوج الإرادة المؤسسة لنظام أكثر عدلًا وحرية من خلال الخبرات المكتسبة من التجارب الجيدة والسيئة التي مرت بها الأمة.

“الطاقة” الاجتماعية للشرق الأوسط

إذا قمنا بتصنيف المجتمعات القديمة للعالم الإسلامي وفقًا للمفاهيم العرقية، فإن الأتراك والعرب والإيرانيين يخوضون تحت الحصار الإمبريالي صراعًا منخفض الشدة والكثافة من أجل الحفاظ على وجودهم. أما المجتمعات الشابة والديناميكية، مثل الأكراد والألبان والفلسطينيين والبشتون، والتي تسعى للظهور بشكل أكثر فعالية على مسرح التاريخ ضمن الأمة، فهي بمثابة مصادر جديدة للطاقة. ونظرًا لعدم توفر شروط التنظيم الصحيح تحت مظلة عليا، فإن هذه الشعوب النشطة تتشبث حاليًا بالقومية، باعتبارها اللغة والأسلوب ونمط التنظيم الأول أمامها في هذه المرحلة. وذلك لأن هذه الشعوب لم تبق تحت أنقاض الدولة العثمانية، أي أنها لم تعش هذا الانهيار بشكل مباشر، بل بشكل غير مباشر، وبالتالي حافظت على طاقة مجتمعية يمكن تعبئتها باسم الأمة. ومع ذلك، فقد شعرت بتهديد وجودي طوال القرن العشرين، مما دفعها إلى بذل جهود إضافية للبقاء. من هذا المنظور، بدلًا من خوض معركة انتقام كبرى مع الغرب باسم الأمة، يمكن أن تتجه هذه الشعوب نحو أعمال محلية واستهلاكية في بعض الأحيان، بل وقد تضع قضية وجودها فوق كل شيء. لكن في الحقيقة، لم تظهر في التاريخ أي جماعة على المسرح بمفردها، بقرارها ورغبتها لوحدها. على سبيل المثال، خلال القرن العشرين، تم تشكيل مصير العديد من الشعوب والدول بإرادة ستالين وتشرشل وويلسون.

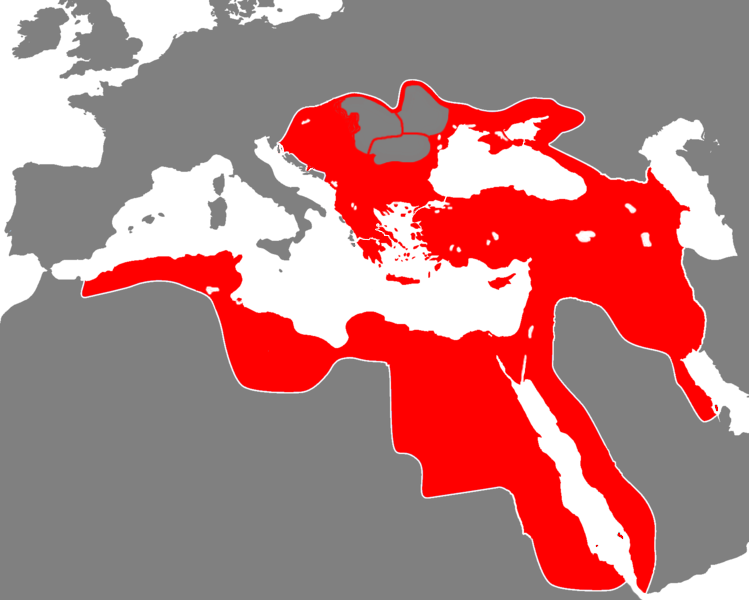

بشكل عام، يحتاج العالم الإسلامي، وبشكل خاص حوض البحر الأبيض المتوسط – بلاد ما بين النهرين، إلى مظلة كبرى لإنهاء الصدمة التي عاشها بعد انهيار الدولة العثمانية، وتمكين جميع شعوب المنطقة العريقة من السير مجددا نحو المستقبل حول مصير مشترك. ومن أجل عدم تسليم مستقبل منطقتنا إلى ألعاب استراتيجية جديدة للقوى العظمى، فإن بناء قوة كبرى في منطقتنا أصبح أمرًا لا مفر منه. في هذا السياق، فإن تجمُّع تركيا والعالم العربي والقوقاز والبلقان وإفريقيا وآسيا الوسطى حول إرادة تاريخية مشتركة يُعد أهم ضمانة لمستقبلنا. فقط مثل هذه الإرادة يمكنها أن توحد الطاقات المجتمعية لجميع الشعوب في مشروع أعلى، وتوجيهها بشكل صحيح من خلال سياسات تحفيزية بدلًا من عرقلة قضايا وجودها. الإرادة التي ستقوم بهذا الأمر يجب أن تنظر إلى تاريخ وجودها وتستلهم منه.

الفترة المعروفة في التاريخ بعصر السلاجقة تعبّر عن تنظيم الطاقة التركية التي اكتشفها العقل الإسلامي العميق من خلال النخبة العباسية، وذلك باسم الأمة. لقد أدت محاولات القبائل التركية للظهور على مسرح التاريخ من خلال حروبها الداخلية إلى إنتاج ديناميكية الوجود والفتح، وهذه الديناميكية أصبحت أساسًا لإمبراطورية كبيرة بفضل القنوات التي فتحها العقل العربي.

عندما وصل الأتراك إلى المنطقة لأول مرة، تم تحقيرهم من قبل العديد من الطبقات الأرستقراطية المحلية الفاسدة، حيث وُصفوا بالبرابرة أو العبيد بسبب هويتهم البدوية، ونُظِر إليهم على أنهم مصدر إزعاج وبلاء من قبل الطبقات الحاكمة سواء الإيرانية أو العربية أو البيزنطية. إلا أن الخلافة العباسية أبدت حكمة ورؤية مستقبلية كبيرة، حيث اختارت بدلًا من استبعاد الأتراك أو تحقيرهم، أن تكرمهم وتفتح لهم مكانًا لائقًا يتناسب مع قدراتهم. وبفضل هذا النهج، تم إنقاذ العالم الإسلامي من حافة الانهيار الكبير من خلال الإرادة المشتركة للعرب والإيرانيين والأتراك والأكراد، والتي تجسدت في دولة السلاجقة.

وبالمثل، فإن قبيلة “قايي” التركية، التي كانت المكون الأساسي في إقامة الدولة العثمانية، قد اكتسبت قوتها بسرعة بفضل الدعم الذي حصلت عليه من الطبقة الوسطى المسلمة والمسيحية في الأناضول، التي كانت منزعجة من الفوضى التي سادت المنطقة خلال عهد الفترة، وكذلك من النبلاء المحليين البيزنطيين الأرثوذكس الذين كانوا أسرى الوجود الفاسد للبقايا اللاتينية الكاثوليكية بعد الغزو اللاتيني بين عامي 1204 و1270. وهكذا، ظهر العثمانيون على المسرح باعتبارهم مقاتلين نبلاء أنقذوا الشعب الرومي الأرثوذكسي من ظلم حكام بيزنطة اللاتينيين في غرب الأناضول، وأيضا كقوة إسلامية ديناميكية رفعت سيف الإسلام ضد الكفار بدلًا من التناحر مع الإمارات الإسلامية الأخرى.

هذا الصعود السريع للعثمانيين أصبح ممكنًا بفضل العقل الاجتماعي-السياسي الذي سبقهم وفتح الطريق أمامهم، وخلق الظروف التي سمحت بتوجيه هذه الطاقة نحو قناة إيجابية، على غرار السلاجقة تمامًا. وهكذا، تحولت روما الشرقية إلى روما المسلمة.

في فترات حكم السلاطين مثل محمد الفاتح وسليم الأول وسليمان القانوني، قامت النخبة الحاكمة للدولة العليّة (المسماة لاحقًا بالعثمانية)، والتي تُعتبر روما المسلمة/التركية، بإشراك الأكراد والأرمن والشركس والألبان والعرب في وظائف مهمة، وجعلتهم جزءًا من الدولة وشركاء وأصحابًا لها. كما عاش تتار القرم واليونانيون والصرب والبلغار، بفضل الدولة العثمانية، أكثر فترات تاريخهم حرية وتطورًا.

في هذا السياق، يمكن اعتبار القرن العشرين، بمثابة عهد فترة جديد، وهو لا يزال مستمرًا بخاصيته هذه. وكما حدث في القرون الحادي عشر – الخامس عشر والسابع عشر، يجب أن يتم في القرن العشرين تقييم المجتمعات التي لا تزال تمثل الطاقة الحية للأمة الإسلامية وروما الشرقية، بغض النظر عن الهويات العرقية أو الأيديولوجية التي تدفعها للظهور على مسرح التاريخ، وذلك من خلال رؤية طويلة الأمد. كما ينبغي البحث عن سبل تمكين هذه الطاقة من لعب دور تاريخي إيجابي باسم عالم روما بأكمله.

من الضروري في هذا السياق النظر إلى الظاهرة الكردية من منظور يتجاوز رؤية المنظومة الحاكمة، التي تتسم بالضيق الفكري والنزعة الإقصائية، ويتجاوز أيضًا الخطاب السطحي عن الأخوة. ويجب أن تكون النظرة قائمة على تراكم تاريخي وإرادة توحيدية شاملة.

جوهر المشكلة: الدول المزيفة

كما هو معروف، كان نظام روما الشرقية (بيزنطة) قائمًا على توازن بين الشعوب الأرمنية والرومية في الأناضول، والشعوب البلغارية والصربية في البلقان. بعد فتح القسطنطينية، حافظ العثمانيون على هذا التوازن، لكنهم في الوقت نفسه أنشأوا توازنًا إضافيًا يتكون من الشعوب المسلمة. فقد وضع العثمانيون القبائل التركمانية والأكراد في الأناضول لموازنة الأرمن والروم، بينما قاموا بإسكان الأتراك من قره مان والألبان والبوشناق في البلقان لموازنة اليونانيين والبلغار والصرب، كأركان جيوثقافية لنظامهم الجديد. كانت سياسة التوازن هذه تعني، بشكل عام، تحصينًا داخليًا ضد إيران في الشرق والعالم الكاثوليكي الفاتيكاني في الغرب.

فقدت بيزنطة سيطرتها في الأناضول بسبب الانقسام والصراع بين الأرمن والروم. أما الدولة العثمانية، فقد فقدت في أواخر عهدها الأرمن والروم لصالح القوى الغربية، لكنها حاولت الحفاظ على توازن الأناضول باستخدام القبائل الكردية والشركسية، خاصة في الشرق، لمواجهة الأرمن. وفي الغرب، انجرف اليونانيون والبلغار والصرب والألبان في تيار الربيع الأسود للقومية، وتمردوا على دولتهم الأم، وانقسموا إلى إمارات قبلية صغيرة اعتقدوا أنها دولهم الخاصة.

ورغم كل هذه الدول المزيفة التي أنشأتها الدول المنتصرة في منطقتنا بعد الحرب العالمية الأولى، فقد تم بناء تركيا على أساس التركيبة السكانية الجديدة والتوازن الذي بقي في الأناضول.

في الواقع، كانت الجمهورية تعتمد بشكل يائس على التركيبة الديموغرافية الكردية-التركمانية في الأناضول، أي الجزء الأخير المتبقي من الوطن. لكن الهويات العرقية التي اخترعتها أوروبا تسببت إلى جانب المنظور القومي الضيق في تدمير تقاليد الأمة العريقة في محاولة لإعادة تشكيل الأمة، وزرعت سم القومية في شعوبنا. وكنتيجة لذلك، كما يؤكد إريك هوبسباوم بقوله: “القومية تتطلب إيمانًا مفرطًا بما هو ليس كذلك بوضوح”، تم إعادة اختراع الهويات التركية والكردية والعربية والألبانية والشركسية على أسس قومية ووضعت في حالة تنافس مع بعضها البعض. ومع ذلك، وبغض النظر عن محتوى هذه الهويات، حتى التعريفات الجديدة لهذه الكلمات العرقية كانت من اختراع الغرب.

في النهاية، بدأ عصر الإمارات الحديثة التي تم تطويقها وتقسيمها وتصغيرها بواسطة دول وسياسات وهويات وأعراق وإثنيات وأيديولوجيات لا تتوافق مع منطقتنا وتاريخنا ومعتقداتنا وتقاليدنا، وأصبحت هذه الإمارات تتصارع مع بعضها البعض لصالح الغرب. وكما حدث تماما بعد غزو الصليبيين اللاتين عام 1204، من تقسيم لروما الشرقية وفقدانها لهويتها بسبب الرومنة، فإن الرومنة تحت اسم التغريب عادت لتغزو منطقتنا مرة أخرى بدءًا من عشرينيات القرن الماضي.

عندما استولت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى على الموصل وكركوك، قامت بتقسيم الأكراد إلى أربعة أجزاء وعرضتهم كأداة ضغط وابتزاز ضد تركيا الجديدة، مما أدى إلى تحميل النخبة في الجمهورية مخاوفها من التقسيم والانهيار على عاتق الأكراد كرد فعل مشروط. وبذلك، قامت القوى الغربية بجعل الجمهورية قابلة للتحكم من خلال هذه المخاوف. وكان العمل الآن بسيطًا بالنسبة لهم؛ تظاهروا بإثارة الكردية لإثارة الدولة، واستخدموا الدولة لإثارة الأكراد، وبالتالي تمكنوا من التحكم في كلا الطرفين.

فشلت الجمهورية في إقامة علاقة صحيحة وإيجابية مع الأكراد. سواء كانت سياساتها تجاه الدين أو تجاه العلويين، فقد كانت في جوهرها تنظر إلى الأكراد كتهديد، أو بالأحرى كانت نتيجة لمخاوف متبقية من الانفصال الأرمني. وفي خلفية هذا المنظور، كانت هناك فكرة أن الأتراك سيأخذون بطريقة ما انتقامهم من الأكراد بسبب تهجير الأرمن، أي وضع مسافة بينهم وبين الأكراد لمنع أي هجوم محتمل ضد الهوية التركية. كما كانت هناك حسابات غريزية حول احتمال استخدام إيران للأكراد ضد تركيا.

ولهذا السبب، قضت المنظومة الحاكمة للجمهورية عمرها في محاولة إعادة فتح الأناضول والسيطرة عليها. ووجهت كل قوتها العسكرية والسياسية والثقافية نحو الشرق، حيث كان الأكراد في مركز الاهتمام، وبالتالي نحو التدين الريفي واللغة والثقافة الكردية التي اعتبرتها “آخرًا” وسعت لتدميرها. ومن خلال استعارة الرؤية الاستشراقية للغرب تجاه العالم الإسلامي، ابتكرت مشكلة شرقية خاصة بها على نطاقها الخاص.

بدأت العملية بعد العهد العثماني باللجوء إلى الأناضول ومحاولة بناء قومية جديدة تتوافق مع النظام الجديد، لكن هذه المحاولة نفسها أدت إلى تثبيت سياسة رسمية قامت بتخريب عملية تشكيل الأمة من جذورها، ثم أصبحت هذه السياسة مقبولة ومتجذرة ومتصلبة.

في هذا السياق، يمكن القول إن سياسة الدولة القديمة تجاه الأكراد كانت في جوهرها تعبيرًا عن سياسة إقصائية تجاه الأمة والدين على أساس عرقي. حاولت الجمهورية إعادة تشكيل الأمة من خلال تغريبها، ربما بدافع من مخاوف أمنية أو كطريقة للخروج من التخلف، وفي نفس الوقت سعت إلى تجانس البنية الإثنية السمفونية-التعددية للأمة على أساس ثقافي – مع إعادة تشكيل الهوية التركية أيضًا وتدميرها جزئيًا – وتحويلها إلى هوية تركية حديثة (لادينو). كما حاولت إصلاح الطابع الديني للأمة بشكل لا يهدد الغرب ولا يعيق سياسة التغريب – أي علمنتها.

في النهاية، ظهر نظام تسيطر عليه قومية لا تعتمد على أناسها، وجمهورية لا تثق بالجمهور، وحزب شعبي لا يعتمد على شعبه، ونظام من المخاوف يخشى دائمًا من مستقبله.

جوهر الحل؛ روما المسلمة – الدولة العليّة باعتبارها مظلة كبرى

يجب ألا ننسى بأنه لا يمكن اتخاذ أي خطوات جديدة دون تحويل جوهر المشكلة، أي كل الدول المزيفة التي فُرضت على شعوبنا كنظم استعمار ذاتي تعتمد على الغرب بعد العهد العثماني.

علينا أن نتذكر أن الديناميكية الأساسية التي توحد الأمة ليست الهويات العرقية أو الدينية أو المذهبية، بل دولة عادلة ومشتركة (الدولة العليّة). الخطوة الأولى لحل جميع المشكلات هو فهم عام وشامل وعادل للدولة، يهدف إلى إعادة تحويل الدولة، التي تم انتزاعها من جوهرها ومنحها كرهينة للغرب، إلى ملك للأمة مرة أخرى.

القضية الكردية أيضًا سيتم حلها من خلال تصفية القوى الغربية التي أثارتها والمتواطئين المحليين معها خلال عملية إحياء هذه الدولة العريقة.

في هذا السياق، بدلًا من النقاش حول مفاهيم التركية أو الكردية أو الأمة أو القومية، يجب إجراء نقاش حول الدولة الحقيقية. لأن دين الدولة الحقيقية-التاريخية لهذه الجغرافيا، وعِرْقها ومذهبها وأيديولوجيتها، هو فقط الحرية والقانون والعدالة. روما المسلمة هي الرحم الأم للمنطقة كلها، وهي اسم دولة الحرية والعدالة.

في هذا الصدد، من الأفضل بكثير مناقشة العدالة وسيادة القانون والحريات وأخلاقيات الإنسانية بدلًا من التصادم حول مفاهيم الهوية الاجتماعية مثل التركية أو الكردية أو العربية أو العلوية أو السنية. لأن الدولة الحقيقية التي ستحرس العدالة ستكون في نفس الوقت هي تركيا الكبرى، وكردستان، والعراق، وسوريا، وفلسطين، وشبه الجزيرة العربية، وأذربيجان، وجورجيا، وشركسستان، وألبانيا، وبلغاريا، واليونان، وأرمينيا، والبوسنة… وبالتالي ستسمح لنا بإعادة كل الدول المزيفة التي أنشأها ويلسون وستالين وتشرشل إليهم. بالنسبة لوطننا الذي تم تقسيمه إلى حدود عبر اتفاقية سايكس-بيكو، بعد قرار اتخذ في اجتماع ريفال، فإن قوس المسألة الشرقية، الذي بدأ بهزيمة نافارين واستمر بفاجعة البلقان، لا يمكن أن يُغلق إلا من خلال منظور واسع يرى الصورة الكاملة الموحدة للوضع الحالي.

التكوين السمفوني للأمة

الجذر الاجتماعي لإدراك الدولة للعدالة هو الوعي بالأمة السمفونية. إن إدراكًا سمفونيًا متعدد الأصوات لتكوين الأمة يليق بمجتمعاتنا متعددة الثقافات، ومظلة دولة عليا تدير هذا الإدراك، هي أم كل الحلول. الاعتقاد بأن إضافة لاحقة عرقية إلى مفهوم الأمة المُستخدم بمعنى القومية وتجانس المجتمع سيحقق الوحدة والاستقرار، أدى إلى مرور القرن العشرين بحروب أهلية منخفضة الكثافة، وموت عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، ومعاناة من شتى أنواع الألم والظلم والمجازر والصدمات. إن عرض نفس السبب كحل، ومحاولة إبقاء مجتمع متعدد الأعراق معًا باستخدام مفاهيم عرقية، وتقديم هذا الجهل المستعصي على أنه قومية أو وطنية، أصبح أمرًا مملًا لدرجة أنه لا يستحق النقاش. في حين أن مفهوم القومية كصيغة للبرجوازية التي دمرت الإمبراطوريات الزراعية-العسكرية في القرنين التاسع عشر والعشرين قد استنفد فعليًا، وفي حين يتم مناقشة التكاملات الإقليمية، والاندماجات، وصيغ الاتحاد فوق القومي، وحتى نظريات المواطنة العالمية في الغرب والشرق، وفي حين يكبر كل طفل جديد في مثل هذا العالم، فإن الحديث عن المستقبل دون النزول من عربات الماضي ليس له أي معنى.

هذا الانعكاس الذي يعتبر كل صيغة أو فكرة أو مشروع أو اقتراح جديد بمثابة محاولة لتدمير الهوية التركية (أو الكردية)، ينظر إلى التركية (أو الكردية) على أنها قيمة ثابتة في دائرة مفرغة من القدر الذي يدور إلى الأبد دون تغيير. وفي الحقيقة، أي شيء موجود لا يكون خالدًا إلا إذا جدد نفسه، وهذا ينطبق أيضًا على المجتمعات والدول.

القومية، بوصفها صيغة سياسية للقرن العشرين، ستستمر بالطبع كواقع لفترة من الوقت، ولا أحد لديه القدرة على تدمير هذا الواقع اليوم. هذه الوحدات السياسية تتشكل في العمليات البيئية-السياسية للتاريخ، وتتغير، وتتطور، أو تختفي إذا أصبحت غير فعالة. من العبث حتى مناقشة هذا الأمر. ولكن هناك حقائق أخرى مثل العيش المشترك، والاعتراف بالاختلافات، والوحدة في ظل التعددية، وحماية اللغات والثقافات جنبًا إلى جنب، وتحويل التكوين العرقي إلى مكون من مكونات المجموع المشترك. هذا الوضع يطلق عليه اسم الأمة. هنا، عندما تتعارض عملية تكوين القومية مع واقع الأمة الفعلي، تتحول إلى مشكلة. وتركيا هي دولة أكملت تكوينها كأمة (بنجاح) ولكنها لم تكمل بعد تكوينها كقومية. لأن المشكلة نشأت من محاولة الدولة القومية تحويل الأمة إلى قومية.

كل نقاش يتم دون التمييز بين القومية والأمة يكون ناقصًا وخاطئًا وعرضة لسوء الفهم. القومية التركية هي صيغة رسمية متوافقة مع النظام الدولي، ويمكن أن توجد بشكل متجانس أو غير متجانس، كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى، بشكل أكثر مرونة وتعددية. اختارت الجمهورية التركية قمع الهوية الكردية وتركيزها على الهوية التركية بسبب مخاوف معروفة، حيث رأت أن الوحدة والاستقرار تكمن في التجانس القسري. في النهاية، القومية هي عملية تشكيل رسمية وإدارية ومركزية تتمحور حول الدولة. لكن الأمة هي اسم لتركيبة تاريخية وثقافية ودينية، وهي رحم أعمق يمكن أن توجد رغم الدولة. محاولة دمج الأكراد وغيرهم من الإثنيات المختلفة تحت مفهوم “التركي” يمكن أن تخلق وحدة قسرية – وقد فعلت ذلك جزئيًا – لكنها فشلت في تحقيق الاستقرار والانسجام. مفهوم الأمة يمكن تعريفه بالإسلام وليس بإثنية الدولة أو قوميتها. الإسلام فوق الإثنية أو المذهب أو أي هوية أيديولوجية أخرى. عرق الأمة الإسلامية، وهويتها الإثنية، ومذهبها، هو الإسلام فقط. لذلك، فإن جميع العناصر الفاشية، سواء كانت قومية تركية أو كردية أو يسارية أو مذهبية، هي معادية للإسلام. هذه العناصر، التي هي بقايا الغزو الغربي، لديها كراهية وغضب تجاه الإسلام لأن الغزاة لم يتمكنوا من تحقيق الاستعمار الذاتي بشكل كامل بسبب الإسلام. معظم هذه العناصر، دون أن تدرك حتى وظيفتها هذه، أصبحت غريبة ليس فقط عن الإسلام، بل أيضًا عن هذه الأرض وتاريخها. كما أنهم لم يفهموا بعد حتى حرفا واحدا من كلمة الإسلام، ولا من كلمة الأمة. هذا الشكل المأساوي من الاغتراب هو موضوع منفصل.

تركيا هي عاصمة التركيبة المتجانسة للأمة الإسلامية. القومية التركية، والدولة التركية، والقوات التركية، هي في النهاية المظلة الرسمية لجميع مكونات الأمة، بما في ذلك الأكراد والعرب والشركس والجورجيون والألبان وغيرهم، أي الأمة الإسلامية في الأناضول. حتى هذه القومية الراسخة تدين بكل وجودها وبقائها للوجود التاريخي لهذه الأمة الإسلامية. عندما ينسى مشروع إنشاء القومية الحديثة هذا الأمر أو يتعارض مع هذا الجوهر، يصبح مشروعًا مشكوكًا في شرعيته ويضطرب استقراره ونظامه. في الواقع، المأساة التي تحدث تحت عنوان القضية الكردية هي نتيجة محاولة إجبار الأمة على الانسجام مع القومية المتعنتة، حيث يعتقد من يديرون الدولة أنهم يحمون وحدة الوطن من خلال الصراع مع الانفصاليين، لكنهم في الواقع يتعارضون مع جوهر الأمة. ورغم كل هذه السياسات الخاطئة، فإن السبب الأساسي لعدم انقسام الأمة واستمرار استقرار ونظام البلاد على أساس ديمقراطي هو أن وعي الأمة الإسلامية لا يزال نشطًا. هذه الحقيقة ليست شيئًا يمكن للغرب أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الناتو تحديده أو محوه. لذلك، وبفضل كل الجهود، لا تزال الأمة الإسلامية في تركيا واحدة ومتضامنة بكل اختلافاتها. بمعنى أن غالبية المجتمع التي ترى نفسها كأمة إسلامية لا تعاني من مشكلة عرقية رغم كل شيء. لكن القومية التركية تواجه مأزقًا ويأسا أمام الهوية القومية الكردية، والقومية الكردية بدورها عاجزة أمام الدولة القومية التركية. لأنهم يحاولون إجبار الوجود الطبيعي للأمة على الذوبان أو الانقسام في هوية غير طبيعية للقومية.

النهج القومي التركي، الذي يُعتبر صيغة لحماية الهيكل الموحد من خلال سياسات الدولة، شجع وأثار بدوره خطأً مماثلًا يتمركز في مواجهته. النزعة القومية الكردية، التي تطالب بدولة كردية، انجرفت نحو حلم دولة قومية كردية، وانحدرت من مستوى الأمة الإسلامية إلى مستوى القبيلة الكردية، وأصبحت ترغب فقط في قصر كردي منفصل يُدار من قبل الأغوات الأكراد. ربما كان بإمكان الإمبرياليين، الذين اخترعوا قومية لكل قوم في بداية القرن العشرين، أن يتركوا لنا مشاكل أخرى كهدية (!) من خلال إنشاء دولة قومية كردية إلى جانب الدول الأخرى، لكن يبدو أنهم لم يفعلوا هذا الخير (!) إما لأنهم لم يعتبروا المنطقة ذات قيمة كافية، أو لأنهم وجدوا الأكراد متدينين أكثر من اللازم، أو لأنهم كانوا يتصارعون مع الأرمن والسريان، أو لأنهم أرادوا خلق مشكلة لا تنتهي لأربع دول. الآن، بينما ينتهي القرن العشرين بكل منتجاته، وتتشكل الألفية الجديدة بديناميكيات مختلفة تمامًا، فإن كيفية إشباع هذه الحماسة المتأخرة للقوميين الأكراد الذين يتوقون لركوب عربات الماضي هي مشكلة خطيرة.

في كل حالة لا يستطيع فيها الإثنوس (الهوية العرقية)، وهو الوجود الأنطولوجي الأصيل للإنسان، أن يعيش نتائجه الطبيعية، تظهر حاجة لا تنتهي إلى رحم أم عرقي، وإذا لم يتمكن الأكراد من العثور على هذا الرحم في مكان آخر، فمن الطبيعي أن يلجأوا إلى رحمهم الخاص. تمامًا كما فعل الأتراك في بداية القرن العشرين. من لا يشعر بأنه في بيته، يبحث عن بيت آخر. هذا ما يحدث الآن، وهذا ما لا يريد غير الأكراد فهمه بأي شكل من الأشكال.

يمكن إنشاء بيت مشترك، ومظلة مشتركة، ورحم أم مشترك، من خلال توسيع الوضع الحالي وإعادته إلى مقياسه التاريخي. العقول القومية المتغربة، التي تعتبر هذا التوسع بمثابة إمبريالية إقليمية، تحاول تحقيره باعتباره حلمًا عثمانيًا، وتقدم تجاه تركيا والرؤية التي تركز على تركيا ردة فعل لا تقدمها ضد الاستراتيجيات الكبرى للولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي وروسيا وإيران، وتتعامل مع حدود سايكس-بيكو كما لو كانت حدودًا مقدسة وأبدية. لا ندري، ربما تكون هذه مهمتهم، ولكن من الواضح أن هذه العقليات لديها مشكلة مع الهويات التركية والكردية والعربية على أساس الهوية الإسلامية، وليس لديها أي مهمة سوى رسم حدود وزرع ألغام العداء بين هذه الشعوب. إن عناصر الاستعمار الذاتي للنظام القديم في العالم القديم، الذين يتحدثون بوصفهم أصحاب البلد والدولة والجمهورية والهوية التركية أو الكردية، ويهاجمون كل رأي أو شخص أو سياسة تتعارض مع وظيفتهم الإنفصالية، ليس لديهم أي حق في الكلام بشأن مستقبل بلدنا وأمتنا.

التكوين السمفوني للأمة يعني إزالة هذه الألغام بعناية واستمرار التراكم التاريخي المشترك والخبرة والمصير المشترك الممتد من ألف عام بروح الأمة الإسلامية. بمعنى أن الأمة الإسلامية هي الرحم الأم المشترك، وليس هناك مكان في هذه الأمة لمن يحاولون فصل أنفسهم عن الإسلام. كل من يشعر بالانتماء إلى الأمة الإسلامية، سواء كان متدينًا أو غير متدين أو ملحدًا أو من مذهب مختلف، هو من أبناء هذا الرحم المشترك. أما من لا يشعر بالانتماء، سواء كان متدينًا أو تركيًا أو كرديًا أو عربيًا، فهو ليس جزءًا من هذه الأمة الإسلامية.

وفي هذا الصدد، أولئك الذين يريدون دولة قومية كردية – مع العلم أن لكل شخص الحق في طلب أي شيء والدفاع عنه دون اللجوء إلى ممارسة العمل المسلح أو العمالة لدول أجنبية – يجب أن يقنعوا الأمة الإسلامية. بمعنى آخر، إذا أراد جزء إثني أن يبني قومية أخرى لنفسه، دون موافقة الأتراك والعرب والألبان والشركس والجورجيين وغيرهم، وليس القوى الإمبريالية، فإن ذلك لا يمكن أن يكون بقرار ذاتي، بل يجب أن يكون بقرار صادر عن الرحم الأم الأساسي، أي بقرار الأمة الإسلامية. هذا ما لا يفهمه القوميون الأكراد أيضًا.

في هذه المنطقة الجغرافية، لا تُحل الأمور من خلال الطُعم الانفصالي والتقسيمي للإمبراطوريات المتنافسة مثل حق القوميات في تقرير المصير الذي طرحه ويلسون وستالين، بل من خلال حساسيات الأمة الإسلامية التي تشكلت على مدار ألف عام من مواجهة الغزوات الصليبية والمغولية، والحروب الأهلية بين الإمارات، والحروب الطائفية، والثورات الطائفية والفتن الإيرانية، وأخيرًا دمار الحرب العالمية الأولى، ومن خلال وعيها بالوجود والبقاء. أولئك الرعاة المرشحون للقومية الكردية والذين ينفصلون عن هذا الوعي، ويستخدمون الجرائم والفظائع والمظالم المرتكبة باسم الهوية التركية القومية – العلمانية كذريعة، ولا يفهمون أو يتظاهرون بعدم فهم أسباب عدم قبول الانقسامات التي تثير قلق الأمة الإسلامية، ويعتقدون أن الجميع أعداء للأكراد، بل ويريدون أن يكون الجميع كذلك، يجب ألا ينسوا هذا التفصيل على الإطلاق. وعي الأمة الإسلامية لا يستخدم الأحداث التي جرت كمبرر للانفصال والانقسام، بل كفرصة لتصحيح الأخطاء وخلق صيغ للوحدة كما يجب أن تكون.

وتماشيا مع هذا الوعي، ثمة خيار أفضل وأكثر إبداعًا من النقاشات الدائرة حول الأعراق والمذاهب والدين، وهو دمج الأكراد الذين تعرضوا للإقصاء بعد العهد العثماني، في القرن العشرين، بكل أنواع الصيغ السياسية والثقافية والإدارية التي هي حق لهم، وإضافة الشعوب الأقلية التي وحدت مصيرها مع الشعوب الصديقة في المنطقة، وذلك للبدء بمناقشة التكامل تحت سقف أعلى، ولكن دون المساس بالوجود المادي المتوافق مع النظام العالمي للدول الحالية، أي مع الحفاظ على الدول القومية الموحدة باعتبارها مكسبا وقوة مشتركين. حان الوقت لتجربة التفكير بمبدأ “هذا وذاك”، وليس بمبدأ “إما هذا أو ذاك”.

لا شك أن تكيف التنظيمات والأحزاب التي تتغذى على معاناة الأكراد مع هذه العملية، سيمنح الإمكانية لتجاوز الماضي الذي وضع الأكراد في مواجهة وعداوة مع الأتراك والعرب، وسيخلق بيئة يمكن فيها مناقشة صيغ حقيقية للعيش بمشاعر من الأخوة في هذه المنطقة بكل حرية، وذلك من أجل أطفالنا الذين أصبحوا ضحايا حروب قذرة لا منتصر فيها ولا خاسر.

ومن المؤكد أن مخاوف الأتراك إزاء التقسيم ومطالب الأكراد بالحقوق لا يمكن حلها إلا من خلال مناقشتها بطريقة أكثر هدوءا وسلامة ومنطقية وواقعية في مثل هذه البيئة. في مثل هذه الأجواء فقط، ستتحول الحساسية المتعلقة بالأكراد واللغة الكردية وكردستان، وكذلك الحساسية المتعلقة بالأتراك وتركيا، إلى ذكرى سيئة لأخطاء جماعية يجب استخلاص الدروس منها.

أما النزعات القومية، فإنها يمكن أن تتحول من أحد جوانبها إلى دافع إيجابي للعصبية، ومن جانب آخر، إلى ديناميكية تحفيزية تكاملية، وليس انفصالية أو تقسيمية، باعتبارها رابط ثقافي للانتماء. لقد أظهر القرن العشرون أنه لا فائدة لأحد من النزعة القومية السلبية التي تثير الفتنة بين شعوبنا باعتبارهم ضحايا أو أدوات لمشاريع انفصالية عرقية ومذهبية يشجعها الغرب.

في مواجهة الغزو الجديد للقوى العالمية الذي يستهدف البشرية ويتقدم مدمرا جميع القيم العريقة، فإن التجمع والالتفاف حول العوامل الأكثر عراقة، وتعزيز الوحدة الأكثر قوة، هو ما يليق بتركيا، الوريث الطبيعي لروما المسلمة.

ولهذا السبب، يحتاج كل من القومية التركية والقومية الكردية إلى الخروج من تصورهما الزمني المتخلف عن العصر تجاه العالم، ومحاولة التفكير بحكمة وفراسة تنظر إلى المستقبل وليس إلى الماضي، وتميز بين ما هو معقول وممكن وما هو مستحيل.

يمكن أن تبقى الدول القومية الحالية قائمة، ويمكن إنشاء دول جديدة، لكن هذه الأمور تمثل اللبنات الأساسية اللازمة لبناء المستقبل. ما سيبني المستقبل هو هدف بناء المظلة الكبيرة، أي الدولة العليّة – روما المسلمة، التي ستعيد إحياءها الأمة السمفونية، باعتبارها عمرانا بشريا. ولا شك أن جوهر هذا العمران وقلعته الداخلية هي جمهورية تركيا. جغرافية مظلتها الكبرى هي حوض البحر الأبيض المتوسط وبلاد ما بين النهرين، لكنها بلا حدود. لديها الكثير من الأعلام، لكن علمها المشترك هو الأحمر المزين بالهلال والنجمة. دينها العدل، وأمتها أمة إبراهيم، وقلبها الأناضول، وعاصمتها أنقرة، وحاضرتها دار السلام، أي إسطنبول. توجد عند مدخلها لوحة عليها عبارة: “مرحبًا بكم في الدولة العليّة، حامية المظلومين”.

الشيء المُجرّب هو الأكثر واقعية. “التاريخ لا يعيد نفسه، لكنه يردد القافية نفسها”.

في بلد كهذا فقط، يمكن للشعوب التركية والكردية والعربية وغيرها من الشعوب الحفاظ على هويتها العرقية، وتنمية لغتها وثقافتها ونشرها على نطاق عالمي، والعيش وفق معتقداتها وقيمها، وحمل هويتها بفخر كمظهر من مظاهر الكرامة والنبل. وإلا فإن الهزيمة الشاملة والدمار الشامل، في حال اندلاع حرب عالمية، أمر لا مفر منه.

“إننا نجد بسهولة العزاء لفقدان الماضي؛ ولكن ما من شيء يعزينا لفقدان المستقبل”. (أمين معلوف، التائهون).

سرير بروكرست: في أسطورة يونانية قديمة، كان هناك وحش يُدعى بروكرست يخطف ضحاياه ويضعهم على سريره في المنزل، فإن كانت الضحية أطول من السرير قام بقطع أرجلها، وإن كانت أقصر من السرير قام بمط جسمها. أي أنه كان يحاول إجبار ضحاياه على التكيف مع السرير بأي ثمن.