Fukuyama es un pensador de escasa calidad, cuya única destreza ha sido caricaturizar el mundo de la ciencia y del pensamiento para hacerlo “popular” y lanzar, con frecuencia, opiniones políticas cambiantes y contradictorias. Las ideas de su libro Nuestro futuro posthumano tampoco merecen demasiada atención, pues resultan absurdas y carentes de rigor científico.

Lo que nos interesa de él radica, más bien, en su conexión con los debates en torno a lo “poshumano” y lo “transhumano”. El libro de Fukuyama constituye uno de los primeros trabajos en esta materia y revela, desde sus inicios, el vínculo con las estructuras profundas del poder en Estados Unidos. Aunque el título en turco fue traducido como “lo transhumano”, esa versión es inexacta. En rigor, “transhumano” debería reservarse como traducción del término inglés transhuman. Fukuyama, en cambio, al considerar al transhumanismo como una de las ideas más peligrosas del mundo, eligió en el título la noción de posthuman, que corresponde mejor a “lo poshumano”.

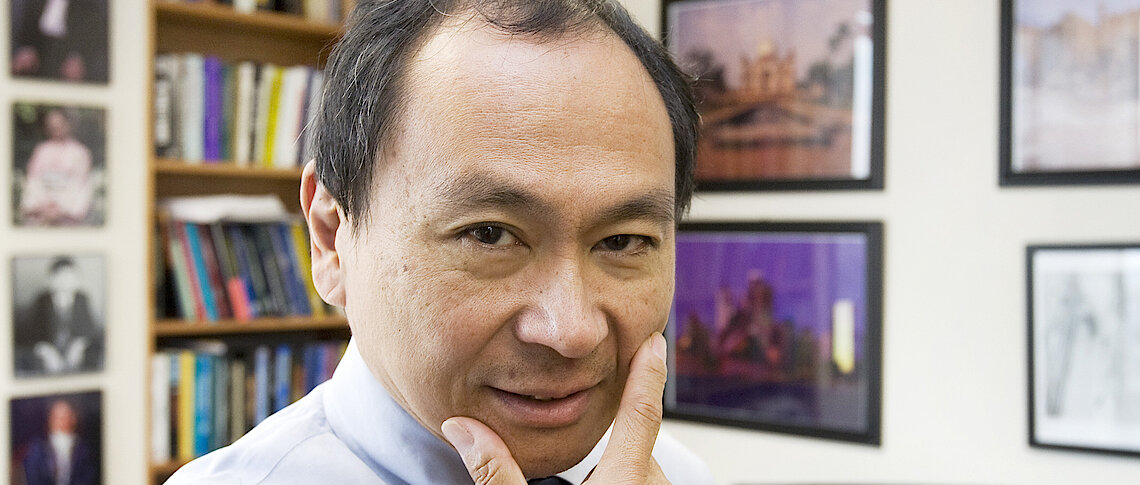

Francis Fukuyama, en mi memoria, no es más que alguien que, a su manera, establece atajos y conexiones facilistas entre filosofía, ciencia, historia y pensamiento político, persiguiendo frases e inferencias destinadas a llevarlo a la fama sin comprender ni mucho menos honrar la verdadera importancia del pensar. Hace poco, al leer nuevamente en nuestro sitio uno de sus extensos artículos (https://kritikbakis.com/insan-dogasini-geri-getirmek/), me invadieron las mismas sensaciones. Y al verlo citar, como si fuese algo valioso, su libro Nuestro futuro posthumano, recordé inmediatamente lo que había escrito hace diez años acerca de esa obra deplorable.

“Sólo hablan los que no saben”

Desde la formulación de su tesis sobre El fin de la historia, existe un consenso en torno a que Francis Fukuyama ha formado parte del catastro intelectual al servicio de la hegemonía estadounidense. Tan sólo este hecho bastaría para prestar atención a sus afirmaciones; sin embargo, su nuevo libro aborda cuestiones que conciernen directamente a toda la humanidad y ante las cuales ningún intelectual podría permanecer indiferente.

Fukuyama se alinea con la noción de “naturaleza humana”, defendiendo que existe algo así como una esencia humana, en contraste con la mirada crítica de pensadores como Richard Rorty y otros ironistas liberales. Asimismo, sostiene que la mayor amenaza generada por la biotecnología contemporánea reside en su capacidad de alterar la naturaleza humana y, con ello, trasladarnos a una era “poshumana”. Según Fukuyama, la naturaleza humana modela los regímenes políticos, de manera que una tecnología capaz de reconfigurarnos abriría la puerta a nuevas consecuencias políticas.

En la actualidad existen numerosos problemas relacionados con la discriminación genética, la privacidad de la información genética y las implicaciones derivadas de la finalización del Proyecto Genoma Humano (HUGO). Sin embargo, en Nuestro futuro posthumano: Las consecuencias de la revolución biotecnológica, Fukuyama no se detiene en ninguno de estos dilemas. Por el contrario, acepta como posibles e incluso como probadas todas las afirmaciones de los defensores de la biotecnología. Da por hecho que esta disciplina ya habría creado un “nuevo ser humano” y que quienes detentan el control de la biotecnología podrían producir, en cualquier momento, el tipo de organismo o de persona que deseen; a partir de esa premisa se lanza a discutir las posibles consecuencias. Así, subraya que los problemas derivados de la biotecnología no son solamente éticos, sino también políticos.

Desde la Antigüedad griega los seres humanos se han preguntado si el comportamiento depende más de la naturaleza o de la educación. Para Fukuyama, esta disputa ha llegado, como la propia historia, a su fin. El autor cree que el futuro nos ofrecerá conocimientos empíricos casi indiscutibles sobre las vías moleculares y neuronales que conducen de los genes a la conducta. Presenta como confirmadas las tesis de la genética del comportamiento respecto al vínculo entre herencia y coeficiente intelectual, la explicación biológica de la propensión al delito o las supuestas conexiones entre genes y homosexualidad, pese a ser temas extremadamente polémicos y discutidos en la comunidad científica.

Fukuyama, en su papel de gran teórico (!), no deja de insinuar que también está al tanto de las visiones críticas. Llega a decir: “El mal uso de la mala ciencia en el pasado no nos protege frente a la posibilidad de que la buena ciencia en el futuro sea empleada con fines que sólo nosotros calificamos de buenos”. A su juicio, a medida que se descubran conexiones moleculares concretas entre los genes y características como la inteligencia, la agresividad, la identidad sexual, la inclinación delictiva o la adicción al alcohol, los seres humanos se darán cuenta de que pueden utilizar esa información con fines sociales.

El uso extendido de fármacos que influyen en las emociones y la conducta plantea preguntas inquietantes: ¿hasta qué punto pueden modificar la naturaleza humana? ¿Podría la proliferación de psicotrópicos, junto con los conocimientos sobre la química cerebral y su manipulación, conducir a un control del comportamiento con consecuencias políticas profundas? Fukuyama acierta al señalar que tales medicamentos inciden en emociones políticas fundamentales, como la autoestima.

La autoestima noción actualmente en boga y constantemente presentada a los estadounidenses como una necesidad creciente está vinculada a un rasgo esencial de la psicología humana: el deseo de reconocimiento y aprobación. El economista Robert Frank recuerda que gran parte de lo que percibimos como “interés económico” se reduce, en realidad, a una expectativa de estatus y reconocimiento. Hegel, por su parte, creía que el curso de la historia se debía principalmente a la lucha por el reconocimiento.

En este sentido, Fukuyama llega a plantear preguntas provocadoras: “Si los cerebros humanos hubieran contenido un poco más de serotonina, ¿habría podido evitarse toda esa lucha a lo largo de la historia? ¿Cómo se habría desarrollado entonces la historia?” Según él, gracias a los psicofármacos como Prozac o Ritalin, la sociedad contemporánea podría crear sin esperar los grandes logros de la ingeniería genética una personalidad promedio, andrógina, políticamente correcta, satisfecha consigo misma y socialmente dócil.

Fukuyama, un Creyente de la Biotecnología

Fukuyama, quien se atreve a formular aquellas ingenuas preguntas sobre la historia y que defiende tales tesis con una audacia que nadie mínimamente familiarizado con la filosofía, la historia o, más aún, con las realidades de las ciencias psicológicas y de la psiquiatría se permitiría sostener, profesa una fe absoluta en la biotecnología. Según él, para justificar esta fe no son necesarias largas disquisiciones filosóficas ni esperar a que la ingeniería genética humana alcance resultados definitivos. Basta con el descubrimiento de unos cuantos fármacos que inciden en la conducta humana: ¡eso ya sería más que suficiente! Sin embargo, lo que sabemos acerca de los mecanismos de acción del Prozac o del Ritalin, del alcance de sus efectos sobre el comportamiento humano e incluso de la manera en que podrían influir en individuos considerados “normales”, es apenas una gota en el océano frente a lo que ignoramos. A lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido sustancias capaces de modificar la conducta, pero ningún pensador sensato se había atrevido a exhibir el temerario arrojo de Fukuyama. Salvo, quizá, aquellas mentes mediáticas que intentaron explicar el caso de Hasan Sabbah o ciertos atentados terroristas contemporáneos en función de las drogas consumidas por sus protagonistas.

Para Fukuyama, una de las formas en que la biotecnología contemporánea incidirá en la política será a través de la prolongación de la vida humana y de las transformaciones demográficas y sociales que ello acarreará. Afirma que, incluso si la mitad de las promesas de la gerontología llegaran a cumplirse, en los países desarrollados la mitad de la población estaría constituida por personas jubiladas o ancianas. Otro autor estadounidense, Lester Thurow, llegó incluso a estructurar su libro El futuro del capitalismo en torno a esta realidad de la longevidad creciente. Pero Fukuyama, una vez más, no conoce límites en su temeraria tendencia a exagerar la relación entre longevidad y biotecnología. Desde su perspectiva, la extensión de la vida humana tendría implicaciones en las relaciones internacionales: dentro de dos generaciones, la línea divisoria entre el Primer y el Tercer Mundo ya no estaría dada únicamente por la renta y la cultura, sino también por la edad. Y se atreve a lanzar otra de sus preguntas fantásticas: “¿Podría entonces dividirse el mundo en un Norte gobernado por mujeres de edad avanzada y un Sur dirigido, en los términos de Friedman, por jóvenes airados y superempoderados?”

Fukuyama concibe la ingeniería genética como el camino hacia el futuro y la fase culminante del desarrollo biotecnológico. Las aplicaciones de la genética a la agricultura fueron denominadas en su día “Revolución Verde” y se presentaron como una solución al hambre. La etapa siguiente de este progreso sería, sin lugar a dudas, su aplicación al ser humano. La fe de Fukuyama en la genética no se detiene ahí: llega incluso a afirmar que el mayor premio de la tecnología genética moderna será la creación de “bebés de diseño”.

Ahora bien, este gran (!) pensador reconoce que antes de llegar a tales transformaciones genéticas será necesario superar dos obstáculos considerables: la complejidad intrínseca del problema y la dimensión ética de la experimentación con seres humanos.

La fe de Fukuyama en la genética no conoce vacilaciones. Su obsesión permanente es la “transformación de la naturaleza humana”; siempre conduce la discusión hacia ese punto. No logra aceptar la posibilidad de que las predicciones de la ingeniería genética no se cumplan. Cree firmemente que, tarde o temprano, esa transformación de la especie humana se producirá. Aun cuando las técnicas de ingeniería genética capaces de modificar a la humanidad como un todo sólo fueran realizables dentro de cincuenta o incluso cien años, sigue convencido de que ése será el acontecimiento más decisivo en la historia de la biotecnología. Vive, en definitiva, en preparación para ese “gran día” en que la naturaleza humana dejará de ser la que conocemos. Porque junto con la transformación de la especie humana, también la historia llegaría a su fin y se abriría un nuevo ciclo. Y es precisamente allí donde Fukuyama se proyecta a sí mismo como el primer y gran teórico de ese tiempo en el que los conceptos de justicia y moralidad sufrirán transformaciones inevitables; la misión que secretamente se atribuye es la de ser el profeta intelectual de esa nueva era.

Eugenesia Benévola

Después de “iluminar” (!) los posibles caminos hacia el futuro, Fukuyama formula la siguiente pregunta, destinada a disipar nuestras últimas inquietudes: ¿por qué deberíamos preocuparnos? (¿Acaso está resurgiendo una vez más el fantasma del movimiento eugenésico?). El término eugenesia fue acuñado por primera vez por Francis Galton, sobrino de Charles Darwin. La eugenesia consiste en la crianza deliberada de individuos con el fin de producir generaciones que desarrollen un rasgo hereditario seleccionado. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, los programas de eugenesia patrocinados por los Estados gozaron de amplio respaldo.

Según Matt Ridley, el principal problema de las leyes eugenésicas del pasado fue precisamente ese patrocinio estatal. Fukuyama, al igual que Ridley, sostiene que “una eugenesia emprendida por los individuos en ejercicio de su libre voluntad no tendría efectos comparables”. Así, podría iniciarse una deriva hacia una forma más suave, más benigna, más “afectuosa” de eugenesia, desprovista de los habituales ecos de horror. Pero, a diferencia de Ridley, Fukuyama considera que el término eugenesia carga con demasiadas connotaciones y propone reemplazarlo por crianza o selección, traducción de la noción darwiniana de selection. La palabra crianza reflejaría, según él, la capacidad futura de la ingeniería genética para decidir qué genes transmitir a nuestros hijos, con el potencial de eliminar atributos considerados “humanos”. Y, como buen (!) “teórico”, nuestro maestro no deja de prodigarnos la delicadeza de disimularnos la crudeza y brutalidad de esta llamada “eugenesia liberal”.

Fukuyama añade además que lo que tarde o temprano pondrá en riesgo la biotecnología será el “sentido moral específicamente humano”, valor constante desde la existencia misma de la humanidad. Afirma que Nietzsche constituye aquí una guía idónea. Amparándose en Nietzsche, elimina de un plumazo el obstáculo ético que se alza ante la biotecnología. La naturaleza humana posee múltiples aspectos que creemos comprender, y que, de poder, querríamos transformar. Comprender lo bueno y lo malo en la naturaleza humana es una tarea compleja. Fukuyama insiste en que debemos aceptar sinceramente las consecuencias de abandonar nuestros estándares naturales de lo correcto y lo incorrecto y, al igual que Nietzsche, reconocer que ello puede conducirnos a territorios en los que la mayoría no desearía internarse. Nuestro gran (!) pensador se convence de que debemos asumir todas las consecuencias éticas de modificar la naturaleza humana, bajo la convocatoria nietzscheana hacia una moral “más allá del bien y del mal”.

Ante una biotecnología que entrelazará, en el porvenir, beneficios posibles con amenazas explícitas o implícitas, ¿qué deberíamos hacer? Fukuyama considera que el debate se libra entre dos bandos: los libertarios que abogan por permitirlo todo y quienes pretenden prohibir amplios campos de investigación y aplicación (entre estos últimos menciona a Jeremy Rifkin y a la Iglesia Católica).

Rifkin, en su libro El siglo de la biotecnología traducido también a nuestra lengua, señala que los efectos de las revoluciones químicas y físicas del siglo pasado, junto con el costo de sus logros, fueron reconocidos demasiado tarde, y que esta vez debemos estar preparados. A nuestro juicio, Rifkin da voz a preocupaciones intelectuales compartidas y ofrece una perspectiva sumamente pertinente. Consciente de que no resulta fácil confrontar a Rifkin, Fukuyama elige una táctica poco honesta: asimilar sus esfuerzos a los de un conservador católico.

Aunque él mismo pertenece con toda evidencia al primer grupo los del laissez-faire, Fukuyama afirma situarse en un punto intermedio. Su “moderación” consistiría en defender el uso del poder del Estado para resolver estos problemas. Y, en caso de que tal poder excediera las capacidades de un Estado nacional, debería ejercerse en una instancia internacional. Pero, ¿dónde trazar la frontera? Hacer esta pregunta a alguien como Fukuyama, incapaz de reconocer límites, resulta inútil. Porque, después de leer tantas opiniones tan desmesuradas, hemos perdido cualquier interés en interrogarlo sobre los “límites”. Al fin y al cabo, es evidente que quien nada sabe tampoco reconoce sus propios confines, y que quien no reconoce sus confines se permite decirlo todo: tal es el horizonte de su mundo intelectual.

La Primera Popularización de la Idea Poshumana

En efecto, Fukuyama es un pensador mediocre, cuya única destreza consiste en caricaturizar el mundo de la ciencia y del pensamiento para hacerlo “popular” y en lanzar opiniones políticas cambiantes y fluctuantes. Las ideas expuestas en su libro Nuestro futuro posthumano son tan absurdas y carentes de fundamento científico que apenas merecen detenerse en ellas. Lo que en realidad nos interesa es su vínculo con las nociones de lo “poshumano” y lo “transhumano”.

El libro de Fukuyama representa uno de los primeros intentos de tratar esta cuestión y revela, desde el inicio, las conexiones con las estructuras profundas del poder estadounidense. Aunque en turco se tradujo el título como “transhumano” , tal versión es incorrecta. En rigor, “transhumano” corresponde más bien al término inglés transhuman. Fukuyama, sin embargo, al considerar al transhumanismo como una de las ideas más peligrosas del mundo, opta por utilizar en el título la noción de posthuman, que en realidad debería traducirse como “poshumano” (poshumano).

La idea de lo poshumano es, como bien sabe nuestro lector, uno de nuestros adversarios más persistentes, y será con ella con la que habremos de confrontarnos en mayor medida.