El Islam, cuya difusión entre los jóvenes de América Latina aumenta especialmente en la actualidad, podría consolidarse como una realidad significativa en la región en los próximos años si se le proporciona el apoyo necesario.

América Latina, integrada por países americanos que fueron antiguas colonias españolas y portuguesas, es una de las regiones con menor proporción de población musulmana en el mundo.

Los musulmanes latinoamericanos generalmente reciben poca atención dentro del mundo islámico, principalmente debido a la distancia geográfica con los centros principales del islam y las diversas crisis que afectan a los países musulmanes. Este estudio tiene como propósito ofrecer una panorámica general sobre los musulmanes en esta región, históricamente poco estudiada e incluso ignorada, además de contribuir al enriquecimiento de la literatura existente sobre el tema.

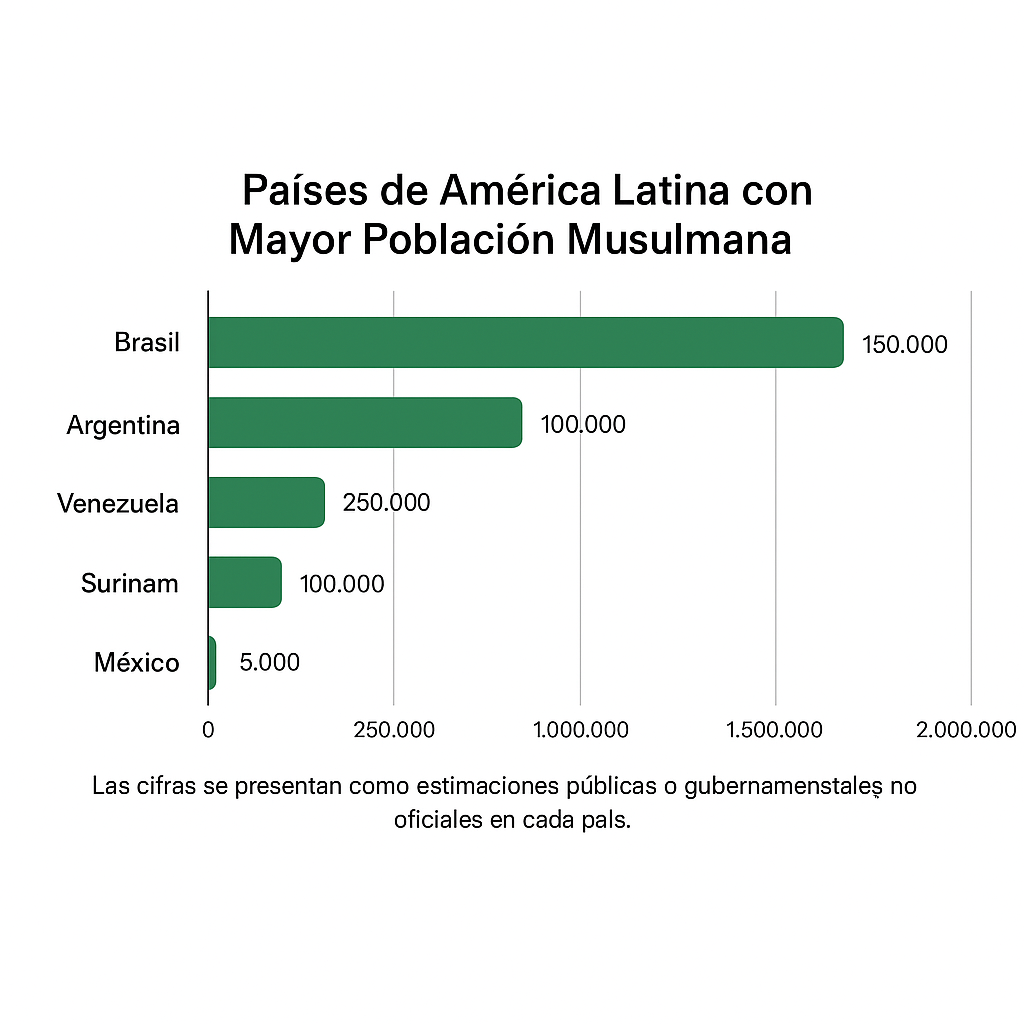

América Latina, compuesta por antiguos territorios coloniales españoles y portugueses, es una de las regiones con la menor proporción de musulmanes a nivel global. Debido a la falta de datos oficiales sobre el porcentaje exacto de musulmanes en los censos de población de estos países, las cifras comúnmente se estiman con base en encuestas y estadísticas proporcionadas por organizaciones islámicas. Aunque estas cifras carecen de precisión absoluta, se estima que alrededor de 6 millones de musulmanes habitan en esta región de aproximadamente 650 millones de habitantes. La mayoría de estos musulmanes son sunníes y suelen residir en áreas urbanas. Brasil y Argentina son los dos países con mayor población musulmana en América Latina; mientras que en otros países de la región esta cifra es considerablemente menor. Surinam, el Estado soberano más pequeño de América del Sur con una población de aproximadamente 575.000 habitantes, registra la mayor concentración proporcional de población musulmana en la región. Culturalmente considerado como parte del Caribe, Surinam junto con Guyana son los dos únicos países latinoamericanos miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y del Banco Islámico de Desarrollo.

Este estudio proporciona información sobre la situación de los musulmanes en trece países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Chile y Venezuela. Se analizan los procesos migratorios de los musulmanes hacia estos países, sus condiciones económicas y educativas, la presencia y actividades de instituciones y organizaciones islámicas, la percepción pública hacia los musulmanes, su situación en la vida social y los problemas a los que se enfrentan.

Información General sobre América Latina

América Latina constituye una región del continente americano en la que predominan lenguas romances derivadas del latín, principalmente el español, el portugués y el francés. Con una superficie de 17.804.526 kilómetros cuadrados, esta región representa aproximadamente el 12% de la superficie terrestre global. América Latina abarca desde México hasta Tierra del Fuego, incluyendo gran parte del Caribe, y comprende 20 países y 14 territorios dependientes. Su población se estima en alrededor de 650 millones de habitantes.

En cuanto a la composición religiosa, los católicos constituyen el grupo mayoritario con un 69%, seguidos por los protestantes con un 19%, mientras que el 8% de la población no profesa ninguna religión específica. Musulmanes, hindúes, judíos y seguidores de religiones indígenas representan conjuntamente el 4% restante.

El español es el idioma predominante, hablado como lengua principal por aproximadamente el 60% de la población, seguido por el portugués, hablado por alrededor del 30%. Otras lenguas relevantes en la región incluyen el quechua, los idiomas mayas, el guaraní, el aimara, el inglés, el francés, el neerlandés y el italiano.

La composición étnica de América del Sur se fundamenta principalmente en tres grupos raciales: caucásicos, afrodescendientes e indígenas. No obstante, la estructura étnica experimentó cambios significativos a partir de 1850 debido a las migraciones provenientes de países como España, Portugal, Italia, Alemania y Polonia. Actualmente, los indígenas predominan en Perú, Bolivia y Ecuador; las personas de ascendencia caucásica son mayoría en Argentina, Uruguay y el sur de Brasil; mientras que los afrodescendientes y mulatos tienen una presencia significativa en Brasil y Colombia.

Los Musulmanes en América Latina

Actualmente se estima que la población musulmana en América del Sur ronda los 6 millones de personas. No obstante, debido a la dificultad de llevar un registro preciso de los conversos de origen latino y de los recientes inmigrantes musulmanes, se considera que el número real podría ser considerablemente mayor.

Aunque la presencia islámica en América Latina puede rastrearse hasta el siglo X, la mayoría de los musulmanes llegó al continente durante el siglo XX. La documentación histórica relativa a la presencia musulmana ha sufrido deterioros importantes debido a la destrucción sistemática llevada a cabo bajo la hegemonía española. Sin embargo, diversos historiadores islámicos sostienen que exploradores musulmanes desempeñaron un papel crucial en el descubrimiento del continente americano. Evidencias como el hallazgo de monedas árabes fechadas alrededor del año 800 en las costas sudamericanas, y la afirmación de que Vasco da Gama consultó al renombrado astrónomo musulmán Ahmad Ibn Majid, fortalecen esta hipótesis. Asimismo, es conocido que navegantes musulmanes moriscos (musulmanes andalusíes) sirvieron como guías para exploradores españoles y portugueses.

La primera ola de migración musulmana al continente tuvo lugar en el siglo XVI. Numerosos musulmanes fueron llevados a América entre los combatientes procedentes de territorios bajo dominación española y portuguesa, creando así una presencia islámica considerable. Sin embargo, debido a la persecución que sufrieron, estos musulmanes se vieron obligados a practicar su religión en secreto y a negar públicamente sus lazos con el islam.

Un segundo momento clave en la historia islámica latinoamericana ocurrió entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, protagonizado principalmente por musulmanes de origen africano llevados como esclavos por las potencias coloniales. Al igual que los anteriores, estos individuos debieron mantener sus creencias religiosas en secreto. Con el tiempo, los musulmanes alcanzaron cierto poder político en la región, liderando en 1758 una rebelión en Haití y estableciendo, aunque brevemente, un estado islámico en Brasil en 1830. Otra ola significativa ocurrió alrededor de 1830, cuando numerosos musulmanes fueron llevados desde Asia en condición de trabajadores contratados.

La visibilidad de los musulmanes en América del Sur aumentó considerablemente a finales del siglo XIX con la llegada de ciudadanos otomanos de origen árabe provenientes de las actuales Siria, Líbano, Jordania, Egipto y Palestina. Identificados sin excepción como «turcos» debido a sus pasaportes otomanos, estos inmigrantes constituyen hoy una parte importante de la población musulmana regional. Los migrantes llegados entre 1880 y 1995 se establecieron principalmente en ciudades como Buenos Aires, São Paulo, Río de Janeiro y Santiago de Chile.

Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, la principal motivación de los musulmanes para emigrar a América Latina ha sido la búsqueda de oportunidades laborales. Este grupo, compuesto mayoritariamente por jóvenes, procede en gran medida de África Occidental. Debido a la proximidad geográfica, muchos musulmanes africanos intentan alcanzar las costas argentinas y brasileñas mediante peligrosas travesías mar ítimas ilegales

ítimas ilegales

Actualmente, se estima que la población musulmana en América del Sur ronda los 6 millones de personas. No obstante, debido a la dificultad de llevar un registro preciso de los conversos de origen latino y de los recientes inmigrantes musulmanes, se considera que el número real podría ser considerablemente mayor.

La Situación Actual de los Musulmanes en América Latina

La población musulmana en América Latina, aunque pequeña en términos relativos, crece día tras día y es casi en su totalidad resultado de movimientos migratorios relativamente recientes. Aunque la presencia islámica inicial en la región data de varios siglos atrás, la mayoría de estos primeros musulmanes terminó siendo asimilada. Actualmente, gran parte de los musulmanes latinoamericanos son descendientes de migrantes procedentes principalmente de Siria y Líbano, llegados tras la Segunda Guerra Mundial. Estos musulmanes, casi en su totalidad de origen árabe, han alcanzado un nivel de vida económico y social notablemente superior a la media de los países latinoamericanos, en gran medida debido a su dedicación al comercio. Sin embargo, durante largo tiempo no lograron integrarse completamente en las sociedades locales y mantuvieron su vida social organizada en comunidades aisladas.

Esta segregación no solo se produjo en relación con la población no musulmana, sino también al interior de la propia comunidad islámica. Particularmente se evidenció una notable falta de vínculos sólidos entre los musulmanes árabes y aquellos de procedencia indígena o provenientes de África Occidental, generalmente de estratos socioeconómicos más bajos. Esta fragmentación interna afectó negativamente la visibilidad pública de los musulmanes en sus respectivos países. Sin embargo, en la actualidad este panorama comienza lentamente a cambiar. La apertura de numerosas mezquitas y centros culturales islámicos ha contribuido a fortalecer las relaciones entre musulmanes de distintas procedencias sociales y étnicas. Asimismo, los musulmanes han intensificado sus esfuerzos por estrechar vínculos con las sociedades nacionales y participar más activamente en la vida política. El establecimiento de escuelas islámicas se ha expandido, permitiendo que los niños musulmanes sean educados en concordancia con los principios de su religión. Actualmente existen en diversos países latinoamericanos numerosas escuelas, mezquitas e instituciones islámicas.

La primera mezquita conocida en América Latina fue edificada en 1906 en Surinam. Las dos mezquitas más grandes de la región actualmente son la Mezquita del Centro Cultural Islámico Rey Fahd (CCIAR), inaugurada en el año 2000 en Buenos Aires, capital de Argentina, y la Mezquita Sheikh Ibrahim en Caracas, Venezuela.

El islam se difunde particularmente entre los jóvenes en América Latina, y de proporcionarse el apoyo adecuado, podría constituir una realidad de gran relevancia en la región en los próximos años. Para alcanzar esta meta es imprescindible que los líderes religiosos enviados desde países musulmanes posean un profundo conocimiento de la cultura local y dominen el español.

Además, es fundamental incrementar las oportunidades educativas mediante becas para estudiantes musulmanes latinoamericanos en países islámicos. Esto permitirá a la región formar a sus propios líderes religiosos y facilitará que la población local aprenda sobre el islam a través de personas con quienes comparte valores culturales y étnicos comunes.

Mezquitas Prominentes en Latinoamérica

| Num | Mezquita | País y Ciudad |

| 1 | Mezquita Zaimah | Brasil – Río |

| 2 | Centro Cultural Islámico Rey Fahd | Argentina – Buenos Aires |

| 3 | Mezquita Omar Ibn al-Jattab | Colombia – Maicao |

| 4 | Mezquita de Coquimbo | Chile – Coquimbo |

| 5 | Mezquita As-Salam | Chile – Santiago |

| 6 | Centro Cultural Islámico de Colón | Panamá – Colón |

| 7 | Mezquita Keizerstraat | Surinam – Paramaribo |

| 8 | Mezquita Sheij Ibrahim al-Ibrahim | Venezuela – Caracas |

| 9 | Mezquita Bab-ul Islam | Perú – Tacna |

| 10 | Mezquita Omar | México – Tijuana |

Argentina

Con una superficie de 2.791.810 kilómetros cuadrados, Argentina es el segundo país más grande de América del Sur y el octavo a nivel mundial. Limita al norte con Bolivia y Paraguay, al noreste con Brasil, al oeste con Chile y al este con Uruguay. Está rodeada al sur por el Pasaje de Drake, al oeste por la Cordillera de los Andes y al este por el Océano Atlántico. Su población es de aproximadamente 45 millones de habitantes, predominando aquellos de ascendencia italiana y española. En este país multiétnico, el idioma oficial es el español, lengua materna del 94,4% de sus habitantes. La mayoría de la población argentina profesa el catolicismo, existiendo además pequeñas comunidades protestantes (2%) y judías (2%).

Argentina también es uno de los países de América Latina con mayor población musulmana. Debido a que en los censos nacionales no se pregunta sobre afiliaciones religiosas, es difícil acceder a cifras oficiales exactas; sin embargo, se estima que aproximadamente 900.000 musulmanes residen actualmente en el país.

La población musulmana argentina ha experimentado un significativo crecimiento en los últimos años. De unos 19.000 musulmanes registrados en 1947, la cifra ascendió a cerca de 300.000 entre 1960 y 1970, alcanzando los 400.000 en 1980 y 520.000 en 1991. Se prevé que esta cifra aumente a aproximadamente 1,2 millones para el año 2030.

Historia y Migraciones Musulmanas

La migración musulmana hacia Argentina se inició a mediados del siglo XIX. Según registros oficiales, los primeros migrantes llegaron entre 1850 y 1860 desde territorios bajo dominio otomano, especialmente Siria y Líbano, buscando mejores condiciones de vida. Tras esta primera ola migratoria, tuvieron lugar otras dos oleadas desde el espacio otomano alrededor de 1870 y durante la Primera Guerra Mundial. Aunque predominantemente de origen árabe, estos migrantes eran llamados «el Turco» debido a su pasaporte otomano.

En la década de 1990, la inmigración procedente de países africanos con mayoría musulmana como Senegal y Ghana incrementó notablemente la población musulmana del país. Asimismo, Argentina alberga una considerable población musulmana proveniente del centro, sur y este de Asia, así como un número creciente de argentinos que han abrazado el islam tras haber nacido en familias cristianas.

Al igual que la mayoría de los inmigrantes que se establecieron en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, los musulmanes tendieron a reunirse en vecindarios específicos según sus comunidades de origen. Por ende, es común encontrar grupos musulmanes concentrados en barrios específicos según su país de procedencia, comunidad o ascendencia étnica.

Situación Socioeconómica de los Musulmanes

Los indicadores económicos y laborales son esenciales para evaluar la vida social. Aunque muchos musulmanes en Argentina gozan de altos estándares de vida, esto no aplica a todos los grupos. Existe una marcada brecha socioeconómica entre la comunidad musulmana de origen árabe, asentada desde hace largo tiempo, y los inmigrantes musulmanes africanos llegados más recientemente. Los musulmanes de origen sirio y libanés generalmente poseen un alto nivel económico, dedicándose principalmente al comercio.

Las comunidades musulmanas sirias y libanesas en Argentina mantienen una buena comunicación y ocupan posiciones socioeconómicas de clase media-alta, predominando especialmente en la industria textil. Otra actividad destacada, especialmente en pequeñas ciudades, es la agricultura, llevada adelante principalmente por descendientes musulmanes. Por otro lado, los inmigrantes musulmanes senegaleses recientemente llegados constituyen uno de los grupos socioeconómicos más vulnerables dentro de la comunidad musulmana argentina, dedicándose mayoritariamente al comercio informal en las calles de Buenos Aires y sus suburbios.

Según un informe publicado por el Centro de Investigación Estadística, Económica

y Social y de Formación para los Países Islámicos (SESRIC), el 67,1% de los musulmanes argentinos trabaja en empresas independientes o corporativas. Además, un 14,5% significativo de los trabajadores encuestados son estudiantes. La tasa de desempleo registrada entre los musulmanes argentinos es notablemente baja (1,80%).

Situación Educativa

La educación religiosa desempeña un papel crucial en la formación de la identidad de los niños musulmanes que crecen en una sociedad predominantemente no musulmana. En este contexto, las necesidades educativas religiosas de los musulmanes en Argentina suelen satisfacerse principalmente mediante actividades organizadas voluntariamente en centros islámicos. Esto se debe a que en el país solo existen dos instituciones escolares que ofrecen formación religiosa islámica formal: el Colegio Argentino-Árabe (Colegio Argentino-Árabe) y el Instituto Árabe Argentino Islámico (Instituto Árabe Argentino Islámico), ambas ubicadas en Buenos Aires. En estas escuelas, que operan bajo un sistema de educación secular, las clases de educación religiosa tienen lugar generalmente en horario vespertino.

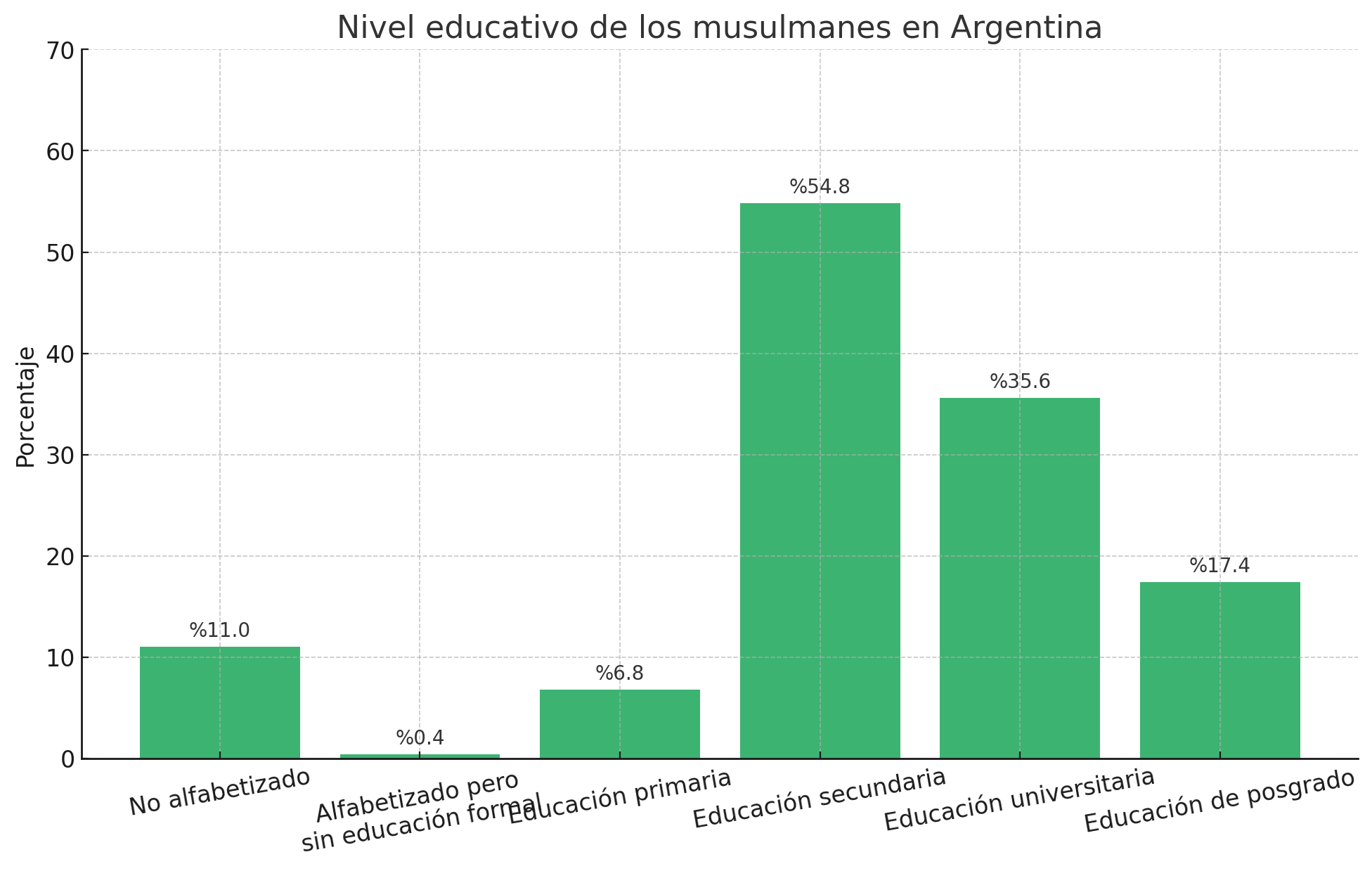

La educación, como elemento esencial del capital humano, representa una herramienta indispensable para el desarrollo socioeconómico. Asimismo, es un factor determinante en el proceso de adaptación e integración exitosa de los inmigrantes en sus nuevos contextos sociales. Al respecto, cabe destacar que el nivel educativo de la comunidad musulmana en Argentina es considerablemente alto.

Según los datos del informe elaborado por el Centro de Investigación Estadística, Económica y Social y de Formación para los Países Islámicos (SESRIC), un 54,8% de los encuestados completó la educación secundaria, mientras que un 35,6% posee educación universitaria. El porcentaje de analfabetismo entre los musulmanes argentinos es particularmente bajo, situándose apenas en un 1,1%.

Institucionalización de Los Musulmanes

La comunidad musulmana argentina experimentó un proceso de reorganización institucional a partir de la segunda mitad de los años ochenta, motivado por cambios en las políticas nacionales y la elección como presidente de Carlos Menem, de ascendencia sirio-musulmana.

Durante este período, los musulmanes comenzaron a integrarse más activamente con el resto de la sociedad argentina, preservando su identidad religiosa y cultural.

Bajo el gobierno de Menem, en los años noventa se promulgaron leyes en favor de la comunidad musulmana y en algunas legislaturas provinciales se declararon festivos islámicos como el Año Nuevo islámico, el Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio) y el Eid al-Fitr (Fiesta del Fin del Ramadán). La visibilidad de los musulmanes aumentó significativamente con la construcción de numerosas mezquitas, oratorios y cementerios islámicos. En esta época también se estableció la mayor organización islámica del país, el Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), que destacó un enfoque islámico moderado, enfatizando la integración de los musulmanes en la sociedad argentina.

No obstante, la percepción pública del islam se vio gravemente afectada por escándalos de corrupción relacionados con la familia Menem y por actos terroristas ocurridos en el país. La explosión en la embajada israelí en Buenos Aires en marzo de 1992, que causó 29 víctimas mortales, y el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en julio de 1994, que dejó aproximadamente 100 muertos, incrementaron la desconfianza y el temor hacia la comunidad musulmana.

A partir de la década de 2010, esta percepción negativa comenzó a suavizarse. En 2011, se promulgó una ley que autorizó a las mujeres musulmanas a llevar velo en espacios públicos y a usar fotografías con hijab en sus documentos de identidad, ampliando así la libertad religiosa y de expresión. Cabe señalar que en Argentina no existe una islamofobia generalizada como en algunos países europeos; no se suele preguntar por la religión durante procesos laborales ni se registra discriminación en este sentido. Asimismo, los musulmanes empleados en instituciones públicas tienen derecho a permisos durante las festividades islámicas.

Sin embargo, el principal desafío interno que enfrenta la comunidad musulmana argentina radica en sus divisiones internas, las cuales dificultan la formación de una conciencia comunitaria unificada. La fragmentación basada en diferencias étnicas y sectarias ha llevado a los musulmanes a reunirse raramente bajo una estructura común. La comunidad árabe-musulmana, en particular, posee un peso significativo y a menudo es percibida por musulmanes provenientes de África, India y Pakistán como excluyente y privilegiada. Esta división se refleja incluso en la organización de las mezquitas, cada comunidad manteniendo su propio lugar de culto.

El CIRA, organización islámica más grande de Argentina, fundada en 1986 y financiada inicialmente por Arabia Saudita y el antiguo gobierno de Libia, es mayoritariamente sunní y de predominancia árabe, aunque afirma mantener sus puertas abiertas a chiíes, drusos y alauíes, quienes, no obstante, sienten que su representación es insuficiente. El Estado argentino tampoco reconoce al CIRA como institución representativa general de los musulmanes y no le proporciona apoyo oficial.

En términos de representatividad pública, los musulmanes argentinos tienen una presencia limitada, hecho que lleva a las generaciones más jóvenes hacia la integración y potencialmente hacia la asimilación cultural. Para contrarrestar esto, instituciones como el CIRA han emprendido iniciativas educativas significativas destinadas a las nuevas generaciones. A pesar de esto, la falta de líderes musulmanes locales debidamente preparados sigue siendo un obstáculo importante, ya que la mayoría de los imanes provienen del mundo árabe y, aunque poseen formación islámica sólida, su desconocimiento del español dificulta una comunicación eficaz con la comunidad.

Históricamente, la primera asociación islámica en Argentina fue fundada en 1917 en Buenos Aires, seguida en 1931 por la Asociación Pan-Islámica, luego renombrada como Sociedad Árabe Islámica (1940) y finalmente Centro Islámico de la República Argentina (1957). Diversas asociaciones se establecieron en ciudades como Mendoza (1926), Córdoba (1928), Rosario (1932) y Tucumán (1929).

Entre las instituciones islámicas más destacadas está el Centro de Estudios Islámicos, fundado en los años setenta por el Imán Mahmud Hussein, aunque ninguna ha alcanzado la dimensión del CIRA. Este último incluye la mezquita más grande del país, con capacidad para 1.500 fieles, además de instalaciones educativas, deportivas y culturales.

En cuanto a lugares de culto, Argentina no posee un gran número de mezquitas. La primera se construyó en Santa Fe, seguida por la mezquita de San Cristóbal en 1933. En Buenos Aires existen tres mezquitas destacadas: Al-Tauhid (chií, 1983), Al-Ahmed (construida por el CIRA en 1986) y el Centro Cultural Islámico Rey Fahd (2000), la más grande de América del Sur. También existen numerosos oratorios pequeños financiados por musulmanes de Sudáfrica y usados por musulmanes de origen pakistaní e indio, así como un pequeño oratorio en la calle Inclan frecuentado principalmente por musulmanes turcos y egipcios.

Bolivia

Aunque se considera que la presencia del islam en territorio boliviano podría remontarse hasta el siglo XV, no existen datos concluyentes al respecto.

Bolivia, con una población que supera los 10 millones de habitantes, es un país pequeño de América del Sur sin acceso al mar. Étnicamente, la mayoría de sus habitantes pertenecen a los pueblos quechua (45,6 %) y aimara (42,2 %). El español es el idioma principal del 60,7 % de la población. Religiosamente, el 80 % profesa el catolicismo, el 11,5 % es evangélico y el 2,6 % se identifica como protestante. El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) no recopila datos oficiales ni registros demográficos sobre la comunidad musulmana. Sin embargo, el periódico regional El Nuevo Día, de Santa Cruz, estima que la población musulmana en el país ronda aproximadamente las 1.000 personas. Según varias personalidades destacadas entre los musulmanes de Bolivia, el número se acerca a 2.000, concentrándose en su mayoría en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Algunos de ellos son inmigrantes llegados de Palestina, Pakistán y Bangladés, mientras que otros son bolivianos que se han convertido al islam.

En las urbes de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Sucre, la comunidad musulmana se dedica predominantemente al comercio, aunque existen también musulmanes que subsisten a través de la agricultura y la ganadería en zonas rurales.

Si bien se estima que las huellas del islam en territorio boliviano podrían remontarse al siglo XV, no se dispone de datos concluyentes al respecto. Según algunas hipótesis, musulmanes procedentes de al-Ándalus habrían formado comunidades en la región, y el pueblo indígena murseke se habría convertido al islam. No obstante, tanto los murseke como otros musulmanes habrían ocultado su fe a causa de la intensa represión española y finalmente habrían desaparecido tras un proceso de asimilación. Hoy en día no queda ningún vestigio histórico de estas comunidades musulmanas en Bolivia, lo que se atribuye en gran medida al prolongado periodo de colonización española, que habría borrado casi por completo cualquier rastro del islam.

La segunda etapa relevante en la historia del islam en el país comenzó en la década de 1920 con la llegada de unos pocos palestinos. Entre ellos se encontraban Ismail Akili y Mahmud Ömri Kosha, quienes se establecieron en la ciudad de Bamba. Con el paso del tiempo, otros inmigrantes musulmanes se integraron en estas comunidades y fomentaron lazos con la sociedad boliviana.

La institucionalización de la comunidad musulmana boliviana se inició en la década de 1980. El Centro Islámico Boliviano (CIB), fundado por el imán Mahmud Amer Abusharar, un inmigrante palestino, fue establecido en agosto de 1986, aunque la organización se remonta formalmente a 1974. En la actualidad, este centro cumple funciones religiosas, culturales y sociales. En la mezquita de Santa Cruz, dependiente del CIB, se realizan oraciones semanales y festivas, ceremonias de matrimonio religioso, sacrificios, rezos nocturnos de Ramadán (tarawih) y banquetes de iftar. Asimismo, se organizan seminarios educativos sobre el islam.

La primera mezquita boliviana fue construida en 1994 en Santa Cruz. La primera mezquita suní reconocida oficialmente, Yebel An Nur, abrió sus puertas en La Paz en 2004. Esta mezquita está vinculada al Centro Islámico de Santa Cruz y recibe financiación de dicho organismo. Por su parte, la mezquita As-Salam es un espacio de culto tanto para suníes como para chiíes, y también se sostiene con aportaciones de ambas ramas. Según sus representantes, cada mes un promedio de tres personas se convierten al islam.

Actualmente, la comunidad musulmana lleva a cabo sus actividades a través de organizaciones como el Centro Islámico de Bolivia, el Centro Islámico de La Paz, la Asociación de la Sociedad Islámica de Bolivia y la Asociación Cultural Boliviana Musulmana (ACBM). Esta comunidad, con perspectivas de crecimiento, requiere primordialmente la traducción al español de obras fundamentales sobre el islam para acceder a fuentes fidedignas. Existe también una revista titulada Al-Mujtamaa, publicada por musulmanes bolivianos con el respaldo de Arabia Saudita, que aconseja a los creyentes reforzar su cooperación interna y estrechar relaciones con medios de comunicación locales, partidos políticos, sindicatos y organizaciones de trabajadores y derechos humanos. Además, la revista insta a los ministerios de asuntos religiosos de Kuwait, Arabia Saudita y Egipto, así como a la Universidad de al-Azhar de El Cairo, a enviar teólogos y predicadores para fortalecer la comunidad musulmana en Bolivia.

Desde la visita del presidente Morales a Teherán en septiembre de 2008, Bolivia e Irán han reforzado sus lazos políticos y económicos, lo que ha posibilitado cierta influencia chií en el país. En este ámbito destaca la Fundación Cultural Islámica Boliviana (FCIB), fundada en La Paz en agosto de 2007. Pese a contar con apenas 20 miembros, la fundación organiza con frecuencia actos en la Biblioteca Municipal de La Paz y en varias universidades de otras ciudades. Otra organización es la Comunidad Islámica Chií de Bolivia, fundada en marzo de 2006, aunque su número de integrantes es muy reducido.

Brasil

En los últimos años, un gran número de brasileños no árabes ha abrazado la fe islámica. Algunos datos señalan incluso que la población musulmana en el país crece alrededor de un 3 % cada mes.

Brasil, que abarca el 47,7 % de América Latina, es el país más extenso y poblado de América del Sur. Con una población estimada de 210,2 millones de habitantes en 2019, se ubica como el sexto país más poblado del mundo. Su composición étnica es bastante diversa, incluyendo pueblos amerindios (principalmente de origen tupi y guaraní), europeos (sobre todo portugueses, italianos, alemanes y españoles), africanos y árabes. En Brasil, el 64,6 % de la población se identifica como católica, el 22,2 % como protestante y alrededor del 8 % se define como agnóstica o atea.

Considerado un centro relevante para los musulmanes de América Latina, se estima que en Brasil residen aproximadamente 1,5 millones de musulmanes. La mayoría de ellos habita en las ciudades de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul y Río de Janeiro. La comunidad chií se concentra principalmente en São Paulo y en el sur del país, especialmente en Curitiba y Foz do Iguaçu, mientras que los suníes se sitúan en general en los estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Río de Janeiro y Distrito Federal. La comunidad musulmana brasileña, en líneas generales, reside en zonas urbanas.

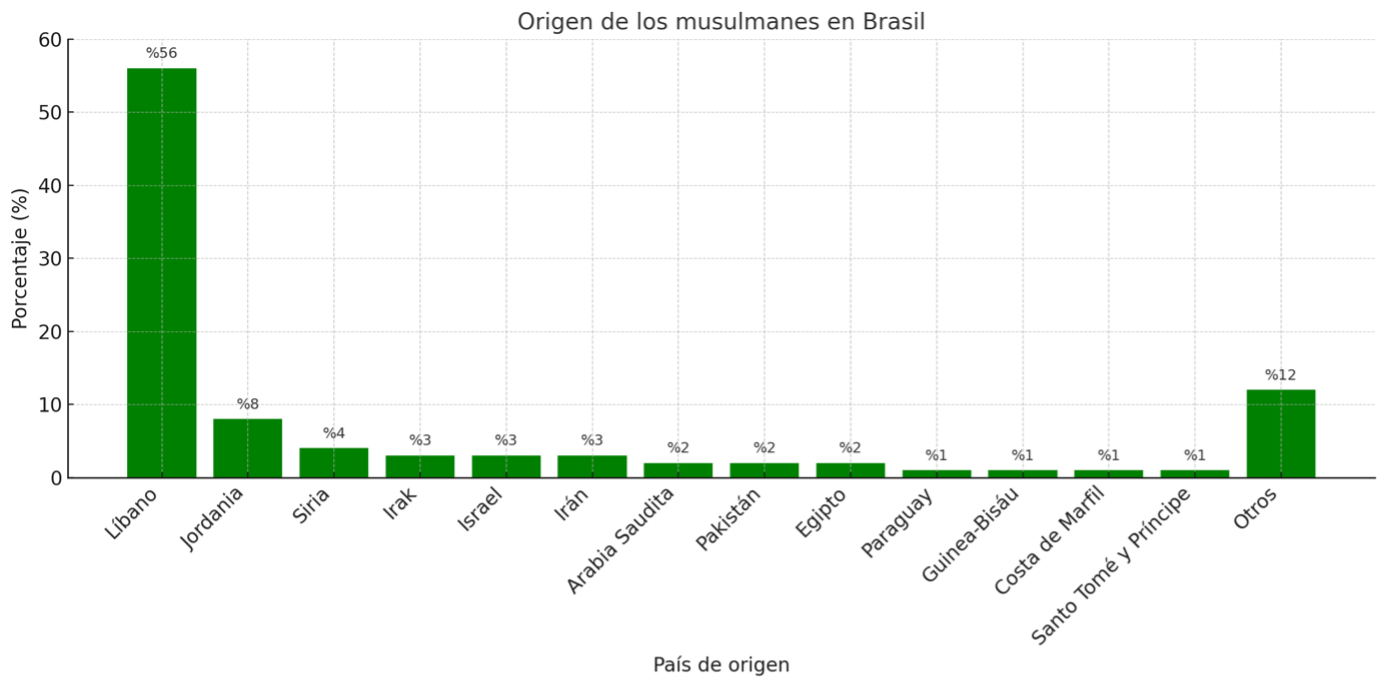

Si se considera la distribución étnica interna, el 56 % de los musulmanes brasileños es de ascendencia libanesa, el 8 % proviene de Jordania y el 4 % de Siria. Asimismo, reside un número significativo de musulmanes procedentes de Irak, Irán, Palestina y Arabia Saudí. Con una edad promedio de 32 años, la comunidad musulmana de Brasil es joven y mayoritariamente masculina (60 % hombres y 40 % mujeres).

En los últimos años, ha aumentado de manera notable la cantidad de brasileños no árabes que se han convertido al islam. Según algunas estimaciones, la población musulmana crece en torno a un 3 % mensual. Este fenómeno resulta particularmente visible en la ciudad de Río de Janeiro, donde el 80 % de la comunidad musulmana está formada por brasileños no árabes. Comparada con otras comunidades musulmanas de Brasil, la de Río de Janeiro presenta una composición sociológica distintiva.

Historia de los Musulmanes en Brasil

La presencia del islam en Brasil se remonta al siglo XVI, coincidiendo con el inicio de la colonización europea en el continente americano. Entre la tripulación de los barcos que arribaron al territorio brasileño había musulmanes que fueron los primeros representantes del islam en estas tierras. Sin embargo, muchos de ellos habían huido de la Inquisición en la península ibérica y se vieron forzados a cambiar sus nombres y su religión, razón por la cual apenas existen referencias sobre ellos en las fuentes históricas.

La comunidad musulmana se hizo más visible en el siglo XVII, tras la llegada de personas procedentes de África. Venidos especialmente del África occidental, fueron dirigidos a la región de Bahía, donde, con el paso de los años, desempeñaron un papel protagónico en los movimientos de independencia. Aunque hacia finales de la década de 1910 el número de musulmanes en Brasil superaba los 100.000, la población musulmana africana comenzó a disminuir en las últimas décadas del siglo XIX, hasta casi desaparecer a mediados del XX. Entre las causas de esta reducción se cuentan las presiones ejercidas contra los musulmanes y la interrupción del contacto con África, que hacía posible el acceso a centros de enseñanza islámica a través de comerciantes musulmanes.

La tercera ola migratoria musulmana en Brasil tuvo lugar después de la Primera Guerra Mundial, cuando llegaron migrantes sirios y libaneses. Muchos de ellos eran campesinos pobres, con intención de ir a Estados Unidos, pero que fueron desviados a Brasil por los navegantes. Tras el derrumbe del Imperio otomano en 1918 y la imposición del dominio francés en Líbano, el trato preferencial hacia los cristianos empujó a muchos libaneses a emigrar, entre otros destinos, a Brasil. La guerra civil que estalló en Líbano en 1975 también favoreció el crecimiento de la población musulmana en el país.

Dos acontecimientos marcaron la intensificación de la emigración de palestinos musulmanes hacia Brasil. El primero fue la fundación del Estado de Israel en 1948, seguida de la ocupación sionista de Palestina. El segundo se dio en 2003, con la invasión estadounidense de Irak. La llegada de musulmanes árabes a Brasil se intensificó tras la Guerra de los Seis Días (1967), cuando Israel ocupó la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán, así como tras los sucesos de Septiembre Negro en 1970, conflicto que enfrentó al ejército jordano con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Los musulmanes de Bahía y la Revuelta de Independencia

A lo largo de varios siglos, los africanos transportados en barco desde la península ibérica hacia América Latina libraron numerosas luchas de independencia contra el colonialismo. Una de las más destacadas fue la que protagonizó la comunidad musulmana en la región de Bahía en 1835, conocida como la Revolta dos Malês. Este episodio constituyó un ejemplo para otros movimientos similares en la zona.

Los primeros musulmanes en Bahía fueron los hausa, traídos como esclavos desde Nigeria. Ya conocían el islam antes de su llegada a Salvador y convivían con los yoruba, igualmente procedentes de Nigeria, quienes junto a otros grupos constituían la mayoría musulmana de la región. Desde el siglo XVI, estas comunidades contribuyeron tanto a la difusión del islam como a la lucha por la libertad religiosa. Con el tiempo, las comunidades nagó, jeje, hausa, tapa y bornu se unificaron bajo la denominación de malês. Destacaron sobre todo los hausa, pues sabían leer y escribir y mostraban un fuerte liderazgo; además, su estilo de vida y los principios del islam (la hermandad entre creyentes y la igualdad fundamentada en la piedad) atrajeron a otros esclavos, que se convirtieron al islam. Organizados de forma clandestina, los musulmanes crearon redes de enseñanza y reunión en casas de Salvador y en habitaciones alquiladas en las afueras, usadas como verdaderos cuarteles.

Esta sólida cohesión inquietó a las autoridades locales, que endurecieron sus represiones. En 1824, cuando el catolicismo fue declarado religión oficial y solo se permitieron ceremonias cristianas, el islam quedó proscrito, lo que impulsó a los musulmanes a iniciar una lucha por su libertad. La revuelta de 1835 en Bahía, liderada por musulmanes, provocó la adhesión de otros esclavos no musulmanes y, aunque comenzó como un movimiento religioso, terminó adquiriendo tintes políticos, resultando fundamental en el proceso de independencia. A pesar de su fracaso, tras la revuelta muchas personas esclavizadas, tanto musulmanas como no musulmanas, fueron deportadas de regreso a África por temor a nuevas rebeliones, lo que a la postre significó su liberación y el fin de la esclavitud para ellas.

Situación Socioeconómica de los Musulmanes

En la actualidad, los musulmanes de Brasil participan en todos los sectores económicos, aunque se concentran especialmente en el comercio, la industria textil y la alimentación. Estudios sobre el mercado laboral apuntan a que la proporción de musulmanes que trabajan por cuenta propia o como empleadores es notablemente más elevada que entre los no musulmanes. Se calcula que aproximadamente el 38 % de la población musulmana del país ejerce su actividad de forma independiente, superando con amplitud el promedio nacional, situado en un 22 %.

En términos generales, comparados con el conjunto de la sociedad brasileña, los musulmanes presentan un mayor nivel educativo y un estatus socioeconómico más elevado. Detrás de esta ventaja subyace su énfasis en la formación académica y en carreras científicas, intelectuales o de gestión. Dicho capital cultural y económico atenúa, en parte, los efectos de la islamofobia tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública.

La Institucionalización de los Musulmanes

En la actualidad, los musulmanes que residen en Brasil viven en un entorno que goza de amplia tolerancia hacia diferentes religiones y de un respeto notable a los derechos y libertades individuales. El Estado brinda facilidades a las instituciones islámicas interesadas en construir mezquitas o escuelas, para que puedan llevar a cabo sus proyectos.

La institucionalización del islam en Brasil comenzó recién en el siglo XX, con la fundación de la primera asociación islámica en São Paulo en 1929. Con el apoyo de Egipto, esta asociación erigió una de las primeras mezquitas del país, la Mezquita Brasil (Mesquita Brasil). La construcción, iniciada en 1942, concluyó en 1960 y durante décadas fue el lugar de culto principal tanto para musulmanes suníes como chiíes.

Otra de las mezquitas más antiguas de Brasil es la Mezquita Zaimah, cuya edificación data de inicios del siglo XX. Clausurada para el culto en 1983, volvió a abrir sus puertas en 2010 tras diversas campañas. La restauración estuvo a cargo de una asociación civil. También destaca la Mezquita Abu Bakr, en São Paulo, considerada otra de las más relevantes. En la actualidad, existen alrededor de 150 mezquitas en todo Brasil, cifra que aumenta cada año.

Como consecuencia de la creciente cantidad de instituciones islámicas, en 1979 se fundó la Federación de Asociaciones Musulmanas de Brasil (FAMBRAS) con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). Esta federación agrupa unas 40 instituciones islamistas en distintos estados del país y se encarga de promover la construcción de mezquitas y escuelas, además de garantizar el suministro de alimentos halal a la comunidad musulmana. Entre los distintos organismos que conforman FAMBRAS se encuentra un hospital (el Hospital Islámico Ibn Sina) que ofrece servicios de salud gratuitos a quienes lo necesitan.

En la actualidad, más de 60 instituciones islámicas se han establecido en todas las regiones de Brasil, y se han unido bajo la estructura de las Sociedades Benéficas Musulmanas (Sociedades Beneficentes Muçulmanas/SBM). Por su parte, la educación de los niños musulmanes constituye uno de los temas más relevantes para la comunidad islámica del país. La primera escuela de esta naturaleza, el Colegio Islámico de Brasil, fue fundada en 1966 por el jeque Abdullah Abel Shakour, representante del Ministerio de Asuntos Religiosos de Egipto. Además de cumplir el plan de estudios exigido por el Ministerio de Educación brasileño, en esta escuela se dictan asignaturas de lengua árabe y ciencias islámicas.

Actualmente, existen numerosas escuelas de formación islámica, especialmente en São Paulo y Foz do Iguaçu. Organizaciones como la Asamblea Mundial de la Juventud Musulmana (WAMY) y el Centro para la Difusión del Islam en América Latina (CDIAL) llevan a cabo sus actividades en las regiones de São Bernardo do Campo y São Paulo.

En la actualidad, Brasil ofrece un ambiente bastante libre en términos de derechos y libertades a los musulmanes, quienes pueden llevar velo en documentos oficiales como el carné de identidad o el pasaporte. Sin embargo, pese a esta atmósfera de tolerancia, se han registrado casos de discriminación laboral contra mujeres musulmanas que portan velo o niqab, si bien no de manera generalizada.

En los últimos años, varios musulmanes han asumido cargos de representación política. Existen algunos alcaldes musulmanes en el país y un reducido grupo de diputados musulmanes en la Asamblea de São Paulo, al tiempo que varias figuras relevantes de asociaciones islámicas buscan una participación política más activa. El Parlamento brasileño conmemora el 25 de octubre como el Día de la Solidaridad con el Pueblo Palestino y el 25 de marzo se celebra el Día de la Comunidad Árabe. Asimismo, la Asamblea de São Paulo declaró el 12 de junio como el Día del Islam.

Ecuador

Desde mediados de la década de 1980, ha aumentado el interés por el islam entre la población indígena ecuatoriana. En particular, algunos jóvenes perciben el catolicismo como una religión elitista que, a lo largo de la historia, ha marginado a numerosas comunidades empobrecidas e indígenas del continente, y optan por el islam como alternativa.

El país cuenta con alrededor de 17 millones de habitantes. De ellos, el 71 % son mestizos, un 7 % afroecuatorianos, otro 7 % indígenas y un 6,1 % descendientes de inmigrantes europeos, en su mayoría españoles, además de ecuatorianos de piel blanca. Asimismo, habitan en Ecuador distintas minorías étnicas, como rom, árabes, japoneses y chinos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador, el 80 % de la población es católica, el 11 % protestante evangélica y el 8 % atea o agnóstica. El 1 % restante está conformado por judíos, budistas, musulmanes y testigos de Jehová. En la actualidad, se calcula que residen en el país alrededor de 5.000 musulmanes, de los cuales la mitad son ecuatorianos nativos y la otra mitad inmigrantes. Por lo general, se concentran en Quito, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas.

A lo largo de su historia, Ecuador no ha mantenido una relación constante o masiva con el islam. Se estima que los primeros musulmanes llegaron durante la Primera Guerra Mundial desde los territorios otomanos de Palestina, Siria, Egipto y Líbano. Estos inmigrantes se asentaron inicialmente en la capital, Quito, y en Guayaquil, el principal puerto del océano Pacífico, dedicándose al comercio. Algunos se establecieron también en las zonas costeras de las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Manabí. Puesto que la mayoría de estos primeros musulmanes no poseía un sólido arraigo religioso, y debido a los matrimonios mixtos y a la influencia de la predominante cultura católica, muchos terminaron abrazando el cristianismo.

A partir de la década de 1990, un número significativo de musulmanes procedentes de Egipto, Pakistán, Liberia, Ghana y Nigeria comenzó a utilizar Ecuador como vía de paso para llegar a Estados Unidos. Algunos de ellos decidieron asentarse definitivamente en el país, contribuyendo a la formación de la comunidad musulmana actual.

En la década de 1940 surgió una organización de base étnica denominada “Lecla” entre los árabes musulmanes de Ecuador. A mediados de los años ochenta cambió su nombre a “Club Árabe” y amplió sus actividades. En la década de 1990, los musulmanes nacionalizados y los ecuatorianos de ascendencia árabe utilizaron, especialmente los viernes, un apartamento en los bulevares Los Shyris y Eloy Alfaro como lugar de culto compartido. Con el paso del tiempo, la Embajada de Egipto puso a disposición de los fieles un apartamento, donde comenzaron a celebrarse las oraciones de los viernes y de las festividades islámicas.

En 1991 se inauguró en Quito la mezquita Khaled Ibn al-Walid, que no solo funciona como espacio de oración, sino también como centro de educación islámica, y de actividades sociales y culturales para la comunidad musulmana.

La primera y mayor institución religiosa registrada oficialmente en el país es el Centro Islámico del Ecuador, fundado en 1994. Esta organización ofrece sus servicios tanto a musulmanes como a no musulmanes, organizando conferencias y seminarios, y promoviendo iniciativas relacionadas con la alimentación halal. Asimismo, cuenta con una biblioteca que dispone de publicaciones en inglés, francés y español. Su director, Yahya Juan Suquillo, es un ecuatoriano convertido al islam en la década de 1980, incluido en 2009 en la lista de las 500 personas musulmanas más influyentes del mundo. Actualmente, gran parte de las actividades de divulgación del islam en Ecuador se desarrolla desde esta institución, generando un notable incremento en las conversiones recientes. Organizaciones independientes de la sociedad civil de Turquía también han aportado de forma significativa a este proceso.

Existen, además, otras dos organizaciones musulmanas: el Centro Islámico Al Hijra (CIH) en Guayaquil y la Fundación Islámica Cultural Khalid Ibn Al Walid (FICKW) en Quito.

Desde mediados de la década de 1980, ha ido en aumento el interés por el islam entre la población local ecuatoriana. Especialmente los jóvenes se han inclinado hacia el islam, considerándolo la religión de los oprimidos, frente a una Iglesia católica percibida como elitista, que históricamente habría relegado a gran parte de los pueblos empobrecidos e indígenas del continente. Según manifiestan varios ecuatorianos conversos, también les ha influido positivamente la labor de las organizaciones islámicas, que prestan ayuda social sin discriminaciones, promueven programas educativos y desarrollan actividades orientadas a combatir la pobreza. Además, se valora la función de estas comunidades en la promoción del orden social y la seguridad en los barrios.

Pese a estas iniciativas, las organizaciones musulmanas señalan que la mayor parte de la población aún desconoce el islam y que se requiere un esfuerzo mayor para informar a las personas y erradicar las percepciones erróneas y los prejuicios en torno a la comunidad musulmana.

Guyana

Guyana es un pequeño país sudamericano con 744.000 habitantes, cuya población se concentra en un estrecho litoral que representa alrededor del 10% de su territorio. Su sociedad está compuesta por comunidades étnicas de origen indio, africano, europeo y chino, además de pueblos autóctonos. El grupo mayoritario, con el 43% de la población, son los indoguyaneses (también conocidos como indo-orientales). Los afroguyaneses conforman el 30%, los amerindios el 17% y las comunidades indígenas un 9,1%.

Según el censo de 2012, el 63% de la población es cristiana, el 25% hindú y aproximadamente el 7% (unas 50.572 personas) musulmana; el 3% se declara ateo o agnóstico y el resto practica religiones autóctonas. No obstante, fuentes no oficiales afirman que el 10% de los habitantes de Guyana profesa el islam, lo que equivaldría a unos 80.000 musulmanes. A tenor de este porcentaje, Guyana es el segundo país de Sudamérica con la mayor proporción de musulmanes, después de Surinam. Casi todos son de ascendencia india y residen principalmente en Essequibo Islands-West Demerara (12%), East Berbice-Corentyne (10%) y Mahaica-Berbice (9%). Tras la declaración de independencia, Guyana reconoció oficialmente el islam.

Al igual que en muchos países sudamericanos, el islam llegó a Guyana a través del comercio de esclavos. Musulmanes mandinga y fulani fueron traídos desde África occidental para trabajar en las plantaciones azucareras de Guyana, pero, debido a la represión colonial, terminaron asimilándose con el paso del tiempo. Posteriormente, el islam arraigó de nuevo en el país con la llegada de 240.000 surasiáticos procedentes de la India en 1838. Los registros de la época indican que la mayoría de estos migrantes eran hindúes y que los musulmanes conformaban un grupo minoritario. En todo caso, los musulmanes indo-guyaneses preservaron su identidad mediante la construcción de mezquitas y la fundación de organizaciones islámicas. En 1890 había 29 mezquitas en Guyana, cifra que aumentó a 50 hacia 1920. Entre las instituciones musulmanas más antiguas del país destacan la Queenstown Jama Masjid (1895), la Young Men’s Muslim Literary Society (1926) y la United Sad’r Islamic Anjuman (1949).

Tras independizarse del Reino Unido en 1966, Guyana estableció relaciones diplomáticas con países árabes como Egipto, Irak y Libia, que abrieron embajadas en su capital, Georgetown. Durante este período, algunos jóvenes musulmanes viajaron a Arabia Saudita, Egipto y Libia para estudiar teología islámica y árabe. En 1996, el presidente Cheddi Jagan, tras una gira por Siria, Kuwait, Bahréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Líbano, nombró a un enviado especial para Oriente Medio. Ese mismo año, Guyana obtuvo el estatus de observador permanente en la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), convirtiéndose en 1998 en el 56.º miembro de pleno derecho. En agosto de 2020, el Dr. Mohamed Irfaan Ali fue elegido presidente, convirtiéndose así en el primer jefe de Estado musulmán de Sudamérica.

En 1973 se fundó The General Congress of Islamic Brotherhood, que abarca a todos los musulmanes de Guyana. El Guyana Islamic Trust, en funcionamiento desde 1978, se especializa principalmente en educación islámica. Esta organización administra el Guyana Islamic Institute y la Escuela Islámica. Por su parte, The Central Islamic Organization of Guyana, creada en 1979 con el fin de apoyar a los musulmanes, se ha expandido hasta ofrecer ayuda también a la población no musulmana, enfocándose especialmente en los ámbitos de la educación y la lucha contra la pobreza. Asimismo, operan Hujjatul Ulamaa, Muslim Youth Organization, Guyana Muslim Mission Limited, Tabligh Jammat y el Rose Hall Town Islamic Center, entre otras entidades. En Guyana existen alrededor de 130 mezquitas y las festividades del Ramadán y el Eid al-Adha están reconocidas como días feriados; el Mawlid (nacimiento del Profeta) también se conmemora. La mayoría de los musulmanes guyaneses se dedica a la agricultura o posee negocios, y cuentan con representación tanto en el Parlamento como en diversos ministerios.

Colombia

En la actualidad, se calcula que en Colombia residen alrededor de 25.000 musulmanes, en su mayoría de origen extranjero. No obstante, algunos organismos islámicos elevan esta cifra a entre 40.000 y 80.000.

Con más de 50 millones de habitantes, Colombia es uno de los países más cosmopolitas del mundo en cuanto a diversidad lingüística y étnica. Sus raíces culturales se han forjado gracias a la presencia de pueblos originarios, asentamientos europeos, población africana esclavizada y migraciones procedentes de Europa y Oriente Medio. El idioma oficial es el castellano, aunque se hablan unas 80 lenguas diferentes. Alrededor del 90% de la población se declara cristiana, el 8,2% atea o agnóstica, y el resto practica judaísmo, islam, budismo, hinduismo, mormonismo u otras religiones locales. Actualmente, se calcula que viven en el país cerca de 25.000 musulmanes, en su mayoría extranjeros, si bien algunas organizaciones islámicas sitúan la cifra entre 40.000 y 80.000. La mayoría de la población musulmana se encuentra en Bogotá, Maicao y Buenaventura.

Las primeras migraciones de musulmanes a la Colombia contemporánea se remontan a la década de 1850, cuando llegaron desde Siria, Palestina y Líbano. Aunque se considera que la mayoría se convirtió al cristianismo, parte de ellos mantuvo su fe islámica hasta la actualidad. En las décadas de 1930 y de 1960-1970, se produjo una segunda ola migratoria desde territorios de Líbano y Palestina, a causa de la fundación del Estado israelí y de las subsiguientes guerras árabe-israelíes. Estos migrantes se asentaron en importantes puertos y zonas costeras de comercio, desarrollando allí actividades mercantiles de pequeña escala, hasta fortalecerse económicamente con el paso del tiempo. Dedicados al comercio mayorista, la importación y exportación de textiles, así como a la plantación agrícola, lograron un considerable enriquecimiento.

Con el tiempo, los musulmanes se dispersaron por una amplia extensión del territorio colombiano, internándose en zonas alejadas de la costa. Para 1945, después de Barranquilla y Cartagena, las comunidades musulmanas más populosas se encontraban en Bogotá y Cali. La ciudad de Maicao, en el norte de Colombia, se convirtió con el paso de los años en un bastión del islam. Kettani señalaba en 2001 que el número de musulmanes en la ciudad ascendía a 5.000, equivalentes al 5% de su población. Por su parte, la comunidad islámica de la ciudad de San Andrés se compone de migrantes pertenecientes a la última ola de llegada.

Además de musulmanes de origen árabe, en Colombia se encuentran ciudadanos nativos, personas procedentes del subcontinente indio (India y Pakistán), así como de África oriental y septentrional. En los últimos años, ha crecido el interés por el islam entre la población autóctona de Colombia. En julio de 2013, el diario nacional El Espectador afirmaba que la comunidad musulmana de Bogotá sostenía que “cada día diez cristianos se convierten al islam”. Los conversos colombianos ya constituyen el segundo grupo más numeroso dentro de la comunidad musulmana del país, solo por detrás de los musulmanes de origen árabe.

Hasta la década de 1980, las leyes vigentes dificultaban la institucionalización de la comunidad musulmana en Colombia. El nuevo marco constitucional de 1991, que reconoció la diversidad étnica y cultural, facilitó la creación de diversas instituciones musulmanas. También la renovación de los flujos migratorios en los últimos años ha favorecido el incremento de mezquitas y centros islámicos. En la actualidad, funcionan en el país numerosos establecimientos educativos de inspiración islámica que atienden tanto a musulmanes como a no musulmanes, entre ellos escuelas de educación primaria y secundaria en Bogotá y Maicao. Asimismo, existen centros islámicos en San Andrés, Nariño, Santa Marta y Cartagena. En la Universidad del Rosario de Bogotá se ofrecen cursos de historia del islam.

La ciudad de Maicao alberga la Mezquita Omar Ibn Al-Khattab, considerada la tercera más grande de América Latina. Con capacidad para mil fieles y conocida localmente como La Mezquita, fue construida en 1997. Posteriormente, en 2013, se erigió la mezquita Abu Bakr Siddiq en Bogotá. Estos recintos, además de servir como espacios de culto, promueven la expansión de la fe islámica entre la población local.

La sociedad colombiana, por lo general, se caracteriza por su actitud abierta y tolerante ante la diversidad; por ello, los incidentes de discriminación o ataques contra la comunidad musulmana son muy poco frecuentes. Sin embargo, tras los sucesos del 11 de septiembre, aumentó la islamofobia en distintos lugares del mundo y Colombia no estuvo totalmente exenta de episodios aislados. Por ejemplo, en 2013 se distribuyeron panfletos con mensajes racistas contra los musulmanes poco antes de la inauguración de la primera mezquita de Bogotá.

México

En México, la visibilidad del islam se ha intensificado a lo largo de los últimos 20 años. Esta tendencia refleja la creciente confianza en el ámbito público de las personas que se han convertido recientemente a la fe musulmana, así como la de los inmigrantes musulmanes llegados de Estados Unidos.

Con más de 126 millones de habitantes, México es el décimo país más poblado del mundo. En el plano federal no existe una lengua oficial, pero el idioma más hablado es el español. El país se organiza en 31 estados y un distrito federal, cuya capital, Ciudad de México, es la urbe más poblada.

En cuanto a la composición de la población, el 60 % se identifica como mestiza, el 10 % como blanca y el resto corresponde a diversos grupos originarios. Alrededor del 89 % de los habitantes son católicos, mientras que un 6 % practica el protestantismo. Según las cifras oficiales, solo habría unas 4.000 personas musulmanas en el país. Sin embargo, diferentes estudios de campo y datos proporcionados por organizaciones islámicas sitúan la cifra en torno a las 100.000, de las cuales el 92 % reside en zonas urbanas. La Ciudad de México, así como los estados de Coahuila de Zaragoza y Jalisco, concentran la mayor cantidad de población musulmana.

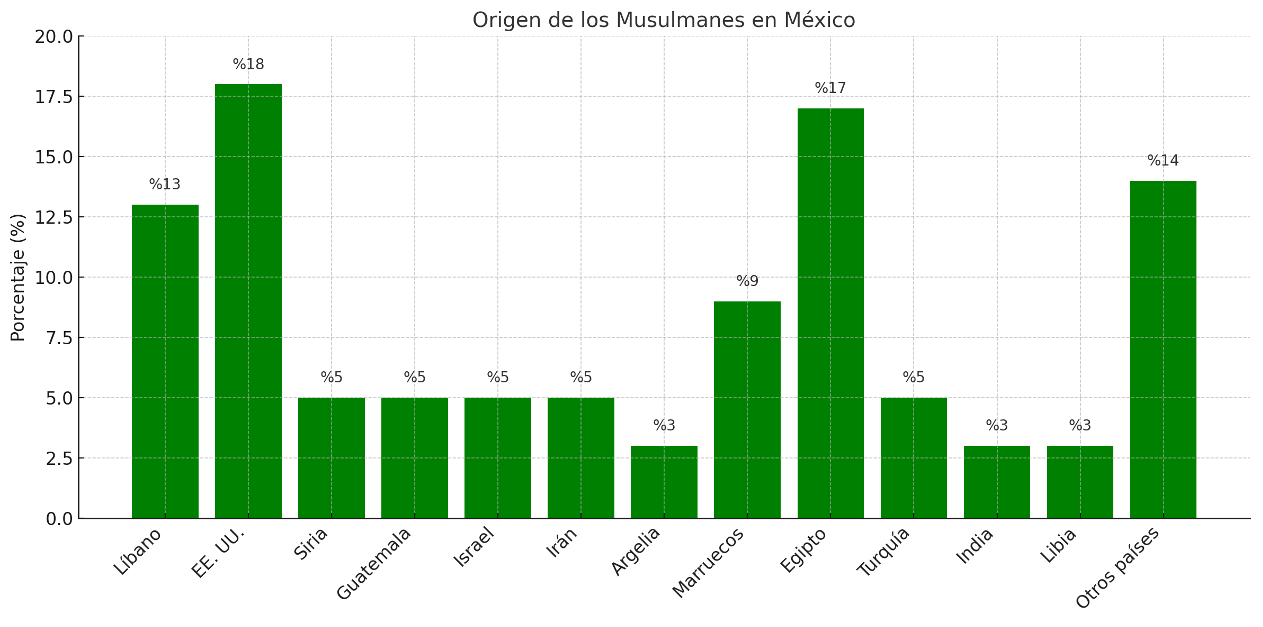

En lo que respecta a la distribución étnica, cerca del 77 % de los musulmanes en el país son mexicanos nativos. El 18,5 % procede de Estados Unidos, el 17,8 % de Egipto, el 13,7 % del Líbano y el 8,6 % de Marruecos. También hay comunidades de origen iraní, guatemalteco, palestino, argelino, libio, sirio, turco e indio. El predominio de musulmanes de ascendencia estadounidense se explica en parte por la emigración de numerosos mexicanos a Estados Unidos a partir de la década de 1970, muchos de los cuales se convirtieron al islam y posteriormente regresaron a su país, lo que ha dado lugar a esta particular presencia de musulmanes con nacionalidad estadounidense en territorio mexicano.

Se estima que el 60 % de la comunidad musulmana en México está compuesta por hombres, mientras que el 40 % corresponde a mujeres, con una edad media de unos 38 años. La tradicional predominancia de varones en la migración explica parcialmente la composición demográfica actual de la comunidad musulmana, caracterizada por la continuidad de esos flujos migratorios y por la incorporación de nuevas generaciones de conversos.

La presencia musulmana en México se remonta a un período mucho anterior a la cronología oficial que reflejan los documentos históricos. Ello se debe a que las primeras comunidades islámicas no desarrollaron instituciones religiosas ni practicaron su fe de forma pública. El islam llegó a tierras mexicanas en época temprana, tras la caída de al-Ándalus en la península ibérica. En aquel entonces, quienes huían de la persecución católica se vieron obligados a ocultar sus creencias. Asimismo, se presume que, durante esa misma etapa, llegaron musulmanes africanos como parte del tráfico de esclavos.

Un segundo momento de asentamiento musulmán en el país data del siglo XIX, con la intervención del Segundo Imperio Francés en México. Las fuerzas francesas establecidas contaban con 4.300 sudaneses y, tras el derrumbe del Imperio, unos 500 argelinos —en su mayoría musulmanes— permanecieron en territorio mexicano.

La tercera ola migratoria se produjo después de la Primera Guerra Mundial, con la llegada de sirios y libaneses. Este movimiento, surgido durante el siglo XX, involucró principalmente a personas de origen árabe, empobrecidas y engañadas por la tripulación de los barcos al prometerles llegar a Estados Unidos, pero que finalmente desembarcaron en México. A raíz de la caída del Imperio otomano en 1918 y del inicio del control francés en Líbano, la emigración hacia América Latina aumentó. Factores como el estallido de la guerra en el Líbano en 1975 y la expansión sionista también propiciaron estos desplazamientos. Sin embargo, muchos de los migrantes árabes se casaron con católicos mexicanos y terminaron asimilándose. En consecuencia, la comunidad musulmana no adquirió una presencia visible en el país hasta hace unos 20 o 25 años.

Durante las dos últimas décadas, el islam ha ganado mayor notoriedad en México. Este fenómeno se atribuye, en parte, a la creciente confianza de las personas conversas o inmigrantes musulmanes procedentes de Estados Unidos. Entre las figuras influyentes destacan Omar Weston, de origen británico, y el jeque turco Nur, quienes emprendieron labores de difusión islámica. Inicialmente, dichas actividades se focalizaron en la población afroestadounidense, pero acabaron por extenderse a territorio mexicano.

En la actualidad, hay 25 mezquitas y musalas dispersas a lo largo y ancho del país, muchas de las cuales requieren mantenimiento. Destacan la mezquita Dar As Salam, situada en Tequesquitengo, y la mezquita Ömer, que congrega la mayor comunidad de fieles. El Centro Cultural Islámico de México (CCIM), dirigido por Omar Weston un británico naturalizado mexicano, mantiene presencia en varias ciudades del norte y centro del país. Además de este centro sunní, existe una rama de la orden sufí Nur Aşki Jerrahi, liderada por Shaykha Fatima Fariha y Shaykha Amina Teslima, que a menudo discrepa con las comunidades musulmanas más tradicionales en la Ciudad de México. También figuran el Centro Salafi de México, encabezado por Muhammad Abdullah Ruiz (excolaborador de Weston), y el Centro Educativo de la Comunidad Musulmana en México, bajo la dirección de Said Louahabi, un espacio administrado sobre todo por musulmanes provenientes de Egipto y Medio Oriente.

El nivel educativo de la población musulmana en México supera el promedio nacional, pues aproximadamente el 50% ha cursado estudios secundarios. Asimismo, su presencia en el mercado laboral se ve reflejada en un porcentaje de empleadores mayor que el de la población no musulmana, lo que se traduce en un nivel socioeconómico más elevado, debido principalmente a que muchos se dedican al comercio.

En los últimos años, el interés por el islam ha incrementado de forma significativa en toda América Latina, un fenómeno que también repercute en el aumento proporcional de la comunidad musulmana en México. Sin embargo, persisten desafíos importantes, como la ausencia de una sólida tradición islámica en la región, la lejanía de las áreas con alta densidad de población musulmana a escala mundial y la escasa disponibilidad de publicaciones religiosas en lengua española. Estos factores dificultan el desarrollo de la comunidad musulmana en el país y la superación de los obstáculos que enfrenta.

PANAMÁ

Se estima que en la actualidad residen en Panamá alrededor de 25.000 musulmanes. La mayoría, de ascendencia libanesa, palestina o india, se encuentra distribuida en pequeñas comunidades por todo el país, principalmente en Ciudad de Panamá, Colón y David.

Panamá, con cerca de 4 millones de habitantes, tiene una población compuesta en un 66% por mestizos, un 9,2% por afro-mestizos, un 6,7% por blancos y un 12,3% por pueblos amerindios. Más de la mitad de sus habitantes se concentran en la capital. Según datos de Statista de 2020, el 83% de la población es cristiana, el 1,1% testigo de Jehová y el 0,5% mormona; el 13% se declara sin afiliación religiosa y alrededor de un 2,5% practica el judaísmo, el budismo, el islam u otras religiones autóctonas. A día de hoy, se calcula que viven en el país aproximadamente 25.000 musulmanes, la mayoría de origen libanés, palestino o indio, repartidos en pequeñas comunidades asentadas, sobre todo, en Ciudad de Panamá, Colón y David.

La introducción del islam en el territorio que hoy conforma Panamá data de mediados del siglo XVI, cuando los españoles trajeron esclavos africanos para trabajar en las minas de oro. Este primer grupo de musulmanes pertenecía a la tribu mandinka, y muchos de ellos, negándose a aceptar la esclavitud, se organizaron bajo el liderazgo de Bayano para resistirse a la dominación colonial. Los mandinka establecieron asambleas y construyeron mezquitas en la provincia de Darién, la Bahía de San Miguel, las Islas de San Blas y a lo largo del río Bayano. Bayano, líder musulmán, firmó varios acuerdos con el gobernador de Panamá para convivir pacíficamente, pero los españoles incumplieron estos pactos, envenenaron a algunos de sus seguidores y ejecutaron o encarcelaron al resto. Bayano fue deportado primero a Perú y posteriormente a España. Tras su caída, se borraron de manera sistemática los vestigios del islam en la región. En la actualidad, el río, antes denominado Chepo, lleva el nombre de Bayano en su honor.

La segunda oleada de inmigración musulmana a Panamá ocurrió a comienzos del siglo XX, cuando hombres musulmanes procedentes de la India, Siria, Palestina y Líbano llegaron principalmente en busca de oportunidades comerciales. Entre los migrantes del subcontinente indio había comunidades bengalíes, panyabíes, pastunes, cachemires y de Bombay, quienes fundaron más tarde la Asociación de Musulmanes Suníes Indopakistaníes. En el periodo 1929-1948, esta organización, que luego adoptó el nombre de Misión Musulmana de Panamá, inició la construcción de la primera mezquita de la capital. Durante este mismo período, también llegaron grupos musulmanes de origen antillano, jamaicano, trinitense y barbadense, que se establecieron en el país. En la ciudad de Colón, sobre la costa atlántica, un grupo liderado por Basil Austkan utilizaba apartamentos alquilados como oratorios para reunirse.

A comienzos de la década de 1950, estos migrantes musulmanes —en su mayoría hombres que habían llegado solos se reunieron con sus familias en Panamá o formaron familias allí. Durante esos años, el Corán se tradujo al inglés y en 1963 se adquirió un terreno para un cementerio musulmán. El 15 de enero de 1982 se inauguró la mezquita Jamah, que desde entonces ofrece clases vespertinas, especialmente dirigidas a niños.

Actualmente, existen cuatro mezquitas abiertas al culto y otras pequeñas salas de oración en Ciudad de Panamá, Colón, Aguadulce y David. Asimismo, funcionan centros culturales y organizaciones de la sociedad civil, mayormente en la capital, para atender las necesidades de la comunidad musulmana. Entre los principales destacan el Centro Cultural Islámico, la Fundación Islámica de Panamá, la mezquita Medina de Panamá (Madina Masjid Panama), el Centro Islámico de Santiago (Islamic Center Santiago) y la Asociación Islámica de Changuinola (Asosiacion Islamica De Changuinola).

PARAGUAY

Paraguay, con alrededor de 7 millones de habitantes, presenta una población conformada en un 90% por católicos y un 6,2% de protestantes. Según cifras oficiales, el número de musulmanes apenas sobrepasa el millar. La mayoría de ellos son inmigrantes árabes provenientes de Siria, Líbano y Palestina, y se concentran principalmente en la capital, Asunción. Fuera de la capital, los musulmanes residen en diversas localidades fronterizas con Brasil y Argentina.

Entre las instituciones que representan a la pequeña comunidad musulmana del país destaca la Asociación Islámica de Beneficencia y Cultura de Asunción (Centro Benefico Cultural Islamico Asuncion). En la capital también se encuentran el Centro Islámico de Paraguay (Islamic Center of Paraguay), la mezquita Omar bin Jattab y la mezquita Muhammad, lugares que no solo cumplen con fines religiosos, sino que funcionan como espacios de encuentro sociocultural para quienes desean conocer el islam. Existen dos escuelas islámicas, Alí bin Abi Tálib y Utbah bin Nafi, donde se imparte tanto la educación oficial paraguaya como formación islámica. Además, existe un canal de televisión administrado por la comunidad musulmana.

Los musulmanes paraguayos señalan que la formación religiosa disponible es insuficiente, lo que plantea el riesgo de asimilación de las futuras generaciones. Por ello, se considera de vital importancia la realización de más actividades vinculadas al estudio y difusión del islam. En particular, se resalta la necesidad de musulmanes hispanohablantes que puedan llevar a cabo labores de difusión, con el propósito de incrementar el interés por el islam y promover la formación de una comunidad mejor informada.

PERÚ

En Perú, el interés por el islam comenzó a aumentar a partir de la década de 1980, registrándose un notable número de conversiones entre la población de sectores socioeconómicos bajos.

Ubicado en la costa occidental de Sudamérica, Perú tiene alrededor de 30 millones de habitantes, de los cuales el 45% es de origen amerindio, el 37% mestizo, el 15% europeo y un 3% africano o asiático. Se estima que el 95% de la población es católica y que en el país residen unos 5.000 musulmanes. Sin embargo, las organizaciones islámicas locales mencionan la existencia de cerca de 15.000 musulmanes, principalmente en Lima, entre inmigrantes y conversos peruanos.

El primer contacto del territorio peruano con el islam se habría dado a finales del siglo XV, a través de andalusíes que huyeron de la persecución española. Llamados “moros” por los españoles, muchos de ellos tuvieron que esconder su religión y se presentaron como cristianos. Aunque a la larga esto propició la desaparición casi total de la práctica islámica, aún persisten vestigios culturales andalusíes, perceptibles en la arquitectura limeña.

La segunda oleada migratoria musulmana tuvo lugar entre 1905 y 1925, con la llegada de grupos procedentes de Líbano, Siria y Palestina, mayoritariamente dedicados al comercio. La mayoría acabó perdiendo su identidad religiosa y asimilándose.

La tercera oleada se remonta a la década de 1940, tras la creación del Estado de Israel, cuando palestinos y libaneses abandonaron sus tierras y se asentaron en el país. La mayoría de los musulmanes peruanos actuales desciende de estos migrantes.

El interés por el islam creció a partir de la década de 1980, registrándose numerosas conversiones de personas de bajos recursos económicos. En 1993 se inauguró una musala en el barrio limeño de Jesús María, pero se cerró al poco tiempo por falta de medios. De forma similar, otra musala abierta en Villa El Salvador cesó sus actividades por la misma razón.

La Asociación Islámica del Perú, fundada en Lima, constituye la principal entidad representativa de la comunidad musulmana. Además, la Liga de Musulmanes de América Latina (con sede en Fresno, California) abrió una mezquita y centro cultural en el país, y aporta fondos a diversas instituciones y cofradías sufíes. Sin embargo, un proyecto para construir un orfanato islámico con el apoyo de la Liga no llegó a concretarse.

Existen otras organizaciones, como la Organización de Musulmanes Peruanos y el Instituto de Estudios Islámicos, así como la orden Naqshbandi, que también está presente en el país. Perú cuenta actualmente con una única mezquita, Masjid Bab-ul-Islam, situada en Tacna, a unos 1.220 km al sur de Lima, cerca de la frontera con Chile. Construida en el año 2000 por inmigrantes paquistaníes, cuenta con una escuela de formación islámica anexa, Shah Wali-Ullah.

Hoy en día, la mayor parte de la población musulmana peruana se concentra en la región de Tacna, donde inmigrantes paquistaníes dominan el mercado de importación de automóviles de segunda mano, contribuyendo al crecimiento de la presencia musulmana en la zona. Allí, alrededor de 300 fieles alquilan una casa empleada como musala y cuentan con tres restaurantes y establecimientos comerciales de productos halal.

Tras los eventos del 11 de septiembre, el interés de la sociedad peruana por conocer el islam ha ido en aumento. Durante la última década, se ha observado una mayor aceptación de esta religión entre la juventud local, especialmente en Lima y Tacna, impulsada por las iniciativas de la primera generación de peruanos conversos y sus descendientes.

Surinam

Surinam es el Estado soberano más pequeño de América del Sur, con una población aproximada de 575.000 habitantes. Se trata de un país multicultural que alberga más de 20 lenguas y numerosos grupos étnicos, circunstancia que se explica por los movimientos migratorios forzados, contratados o voluntarios ocurridos durante el periodo de dominación holandesa, cuando llegaron personas de diversos orígenes y etnias. El grupo étnico mayoritario, que representa el 37,4% de la población, está compuesto por afro-surinamés, seguido por los indo-surinamés, quienes constituyen el 27,4%. Surinam, reconocido culturalmente como parte del Caribe, forma parte también de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

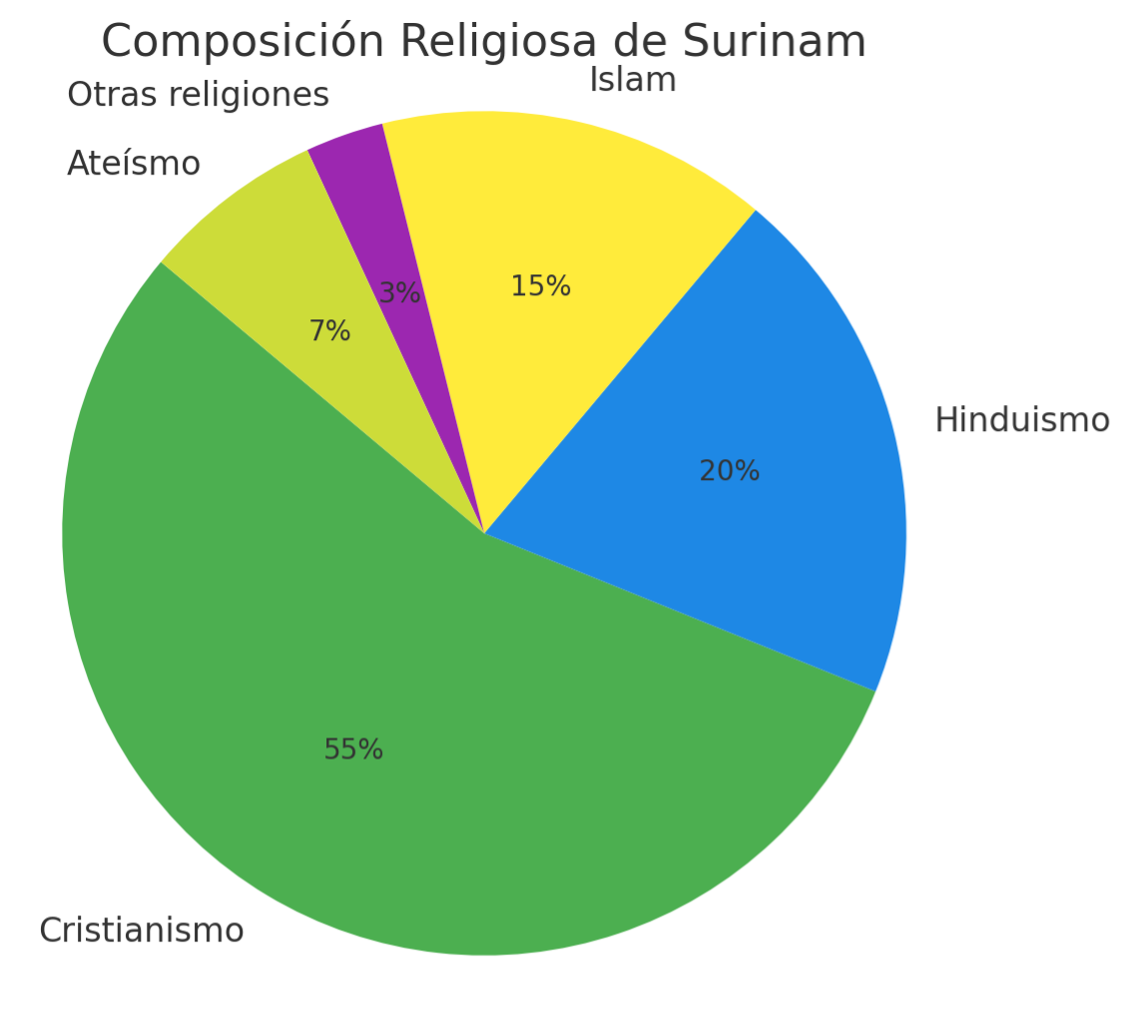

De acuerdo con cifras oficiales, el 55% de la población profesa el cristianismo, el 20% es hindú y el 7% se declara ateo o agnóstico. Se estima que cerca del 15% de los habitantes son musulmanes. No obstante, representantes destacados de la comunidad musulmana cuestionan estas cifras, ya que algunos estudios señalan que la proporción de musulmanes en el país podría rondar el 20%. La mayoría de los musulmanes de Surinam procede de India y Pakistán, pertenecientes a la escuela jurídica hanafí; los fieles de la escuela shafií residen principalmente en la región de Java. Asimismo, existe un reducido grupo de musulmanes afrodescendientes, descendientes de aquellos que llegaron por primera vez a Surinam.

Surinam cuenta con más de un centenar de mezquitas dispersas por todo el territorio y diversas organizaciones de la sociedad civil. La primera mezquita del país se construyó en 1932, y una de las más destacadas, la mezquita Keizerstraat, funciona desde 1984. Entre las instituciones islámicas más antiguas se hallan Hidayatul Islam (1921), Khilafat Anjuman (1931), Surinaamse Islamitische Vereniging (1929), Surinam Moeslim Association (1954) y Madjlies Moeslimien Surinam (1974).

La comunidad musulmana de Surinam ha estado siempre presente y ha ejercido influencia en la esfera política. La fundación del Partido Musulmán (MP) en 1942, a cargo de Janab Ashgar Karamat Ali, marcó un hito, aunque su relación con el Partido Hindú Unificado (VHP) fue variable. En la actualidad, los musulmanes están representados en la Asamblea Estatal (Asamblea Nacional) sin sufrir discriminación. El vice primer ministro Robert Ameerali es musulmán, al igual que el ex primer ministro Janab Liakat Ali Khan o el antiguo ministro de Asuntos Exteriores M. A. Faried Pierkhan. Varios parlamentarios de Surinam profesan igualmente el islam.

En el país, el Ramadán y la Fiesta del Sacrificio son días festivos, y se permite a los musulmanes asistir a la oración del viernes. Surinam es, junto con Guyana, uno de los dos países sudamericanos miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y forma parte también del Banco Islámico de Desarrollo.

Seis escuelas imparten programas educativos de corte islámico, las cuales reciben apoyo estatal desde 1950 en virtud de una resolución de la Asamblea Nacional de Surinam. Las mezquitas y lugares de culto funcionan también como organizaciones de la sociedad civil, velando por la protección de huérfanos, ancianos y personas sin hogar, así como gestionando la recaudación del Zakat y manteniendo los cementerios.

En la actualidad, la comunidad musulmana de Surinam vive en un clima de paz y estabilidad. Aun cuando en el pasado se registraron algunos episodios adversos, hoy día personas de diversas religiones y etnias coexisten de forma armónica en este entorno multicultural.

CHILE

Las primeras migraciones musulmanas a Chile en época contemporánea se registran en la década de 1850, procedentes de Siria, Palestina y el Líbano.

Chile es un país de unos 16 millones de habitantes situado en la costa occidental de América del Sur, a orillas del océano Pacífico. El 66,7% de la población se declara católica, el 16,4% protestante y el 1% testigo de Jehová, mientras que cerca del 12% afirma no profesar ninguna religión. Se calcula que unos 5.000 musulmanes (0,02% de la población) viven principalmente en la capital, Santiago, y en la ciudad de Iquique.

Se cree que el contacto inicial del territorio chileno con el islam ocurrió a finales del siglo XV, a través de moriscos y “moors” (término con el que designaban a los musulmanes) que huían de la persecución española. Sin embargo, esos primeros migrantes perdieron su identidad religiosa y terminaron forzados a convertirse al cristianismo.

En la era moderna, la llegada de musulmanes a Chile comenzó en torno a 1850 con la migración de árabes procedentes de Siria, Palestina y Líbano, parte del Imperio otomano. En los censos de 1865 y 1875 solo constaban dos musulmanes turco-otomanos. En 1885 se registraban 29 musulmanes y en 1907 esta cifra ascendía a 1.498, equivalente al 0,04% de la población, el porcentaje más alto de la historia chilena. Por entonces, los musulmanes se encontraban principalmente en Santiago, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Concepción, Malleco, Cautín y Valdivia.

La primera institución creada por y para la comunidad musulmana en Chile fue la Sociedad Unión Musulmana, inaugurada en Santiago en 1926. Un año más tarde, el 16 de octubre de 1927, se fundó la Sociedad de Beneficencia y Caridad.

Durante las décadas de 1970 y 1980, los musulmanes chilenos emplearon la casa del comerciante sirio Taufik Rumie Dalu como lugar de oración. En 1988 se inició la construcción de la mezquita As-Selam, que fue inaugurada el 1 de octubre de 1995 por el rey de Malasia. Considerada una de las mezquitas mejor diseñadas de América Latina —por detrás de algunas de Venezuela y Brasil—, puede albergar hasta 500 fieles y consta de tres niveles, con salas de lectura, un salón multiusos y una cafetería. Dirigida por el movimiento misionero Tabligh, es un referente en la enseñanza islámica y organiza actividades, incluidas giras por América Latina, para reforzar la práctica religiosa y la identidad musulmana.

En 1995 se construyó una mezquita en Temuco y en 1998 otra en Iquique, la mezquita Bilal, erigida gracias al esfuerzo de comerciantes paquistaníes. En octubre de 2001 se fundó la Islamic Chilean Corporation of Temuco, con la misión de difundir la cultura y tradición islámicas.

A unos 10 km (6 millas) al oeste de la mezquita As-Selam, en una zona obrera, funciona un centro sufí de la orden Naqshbandi Haqqani, originaria de Asia Central. Liderado por un jeque chileno, este pequeño grupo mantiene vínculos con otras comunidades naqshbandíes de Argentina y Estados Unidos. Tanto la mezquita As-Selam como la orden sufí representan solo una parte de la comunidad musulmana de Chile, que incluye grupos suníes, chiíes y sufíes, con presencia en Santiago y diversas regiones del país. La apertura de la mezquita As-Selam incentivó el interés por el islam e instauró un punto de referencia para oraciones colectivas y celebraciones importantes, como los viernes y las festividades islámicas.

Entre los principales centros islámicos actuales destacan la Sociedad Unión Musulmana y la mezquita As-Selam de Santiago, la mezquita Bilal en Iquique y el Centro Cultural Muhammad en Coquimbo. Casi un siglo después de la fundación del primer centro islámico, Chile alberga más de 13 mezquitas y lugares de culto musulmanes.

VENEZUELA

La proclamación del Estado de Israel y el estallido de la guerra civil en el Líbano convirtieron a la próspera y petrolera Venezuela en un destino atractivo para los musulmanes.

Venezuela, con cerca de 28 millones de habitantes, es uno de los países más destacados de Sudamérica. Aproximadamente el 70% de la población se identifica como mestiza (mezcla de españoles e indígenas), y un 20% está conformado por españoles, italianos, portugueses y alemanes. Un 71% se declara católico, un 17% protestante y el 8% afirma no seguir ninguna religión. Además, existen grupos drusos, budistas, judíos y musulmanes, que, aunque en menor número, ejercen cierta influencia. La estimación de la comunidad musulmana en Venezuela varía, según las fuentes, entre 100.000 y 400.000 personas.

El islam llegó a territorio venezolano por primera vez en el siglo XVI, durante la administración colonial española. A lo largo de aquel periodo arribaron musulmanes africanos sometidos a esclavitud y, en años posteriores, también indios musulmanes, quienes sin embargo, debido a la represión, no lograron propagar la fe islámica.