La relation qui pourrait être établie entre l’histoire des religions et l’archéologie permettrait aux archéologues d’interpréter la culture matérielle dans une perspective plus large. Ces deux disciplines partagent de nombreux concepts communs ainsi que des sujets qu’ils façonnent. Du point de vue de l’histoire des religions, les concepts et les sujets qui ont été largement éclaircis ou qui renvoient simplement à une période historique restent des sujets de débat pour l’archéologie.

L’archéologie et la religion ont longtemps été considérées comme des concepts difficilement conciliables. En effet, l’archéologie, revendiquant son statut de science moderne, a entretenu des liens étroits avec les sciences exactes. On pourrait même dire que, depuis sa formation au XIXe siècle en réponse à l’intérêt des Occidentaux pour l’antiquité et les origines de la civilisation, jusqu’aux années 1950, l’archéologie s’est limitée à classer et à décrire les vestiges du passé, tout en cherchant à enrichir les prestigieux musées occidentaux. Promettant d’éclairer notre passé lointain à travers la culture matérielle, l’archéologie a négligé certains aspects de la vie humaine, complexes et multidimensionnels. Cette approche, qui érigeait une barrière entre l’homme moderne et les peuples du passé qualifiés de primitifs, s’inscrivait dans une vision historique évolutionniste, linéaire et progressiste, déclarant les Occidentaux comme le sommet de l’évolution humaine. Cette conception fragmentaire et sélective a façonné une vision de l’histoire mondiale dans laquelle des domaines comme la religion et l’art étaient exclus du champ d’étude de l’archéologie. La religion, considérée comme relevant d’un domaine abstrait et intellectuel, était tenue à l’écart des recherches archéologiques. On pensait que la religion ne pouvait pas être comprise à travers la culture matérielle, et que l’archéologie ne pouvait fournir des informations qu’au sujet de la vie quotidienne et, dans une moindre mesure, des questions telles que la famille, la société et la hiérarchie. Dans les travaux archéologiques de cette époque, la religion était soit totalement absente, soit, lorsqu’elle était mentionnée, présentée comme une aberration dans l’histoire de l’humanité, une superstition propre à des peuples n’ayant pas encore achevé leur évolution, ou encore un obstacle au progrès.

Il convient de noter ici que l’archéologie des Terres Saintes, également connue sous le nom d’archéologie biblique, a largement échappé à ces débats et poursuivi son existence en parallèle. En réalité, l’histoire de la naissance de l’archéologie est directement liée à la quête des doubles origines de l’Occident. L’une de ces origines est religieuse, née des recherches en géologie qui ont ravivé les débats sur l’âge de la Terre et semé le doute sur les informations fournies par la Bible. Ainsi, face aux chercheurs qui cherchaient à réfuter les données bibliques à travers l’archéologie, il y avait ceux qui, une truelle dans une main et la Bible dans l’autre, entreprenaient des recherches pour la confirmer. L’autre origine visait à retracer l’émergence de la civilisation et son itinéraire jusqu’à l’Europe. Dans cette optique, de nombreuses fouilles ont été réalisées en Palestine, en Syrie, en Égypte et en Irak pour identifier les lieux mentionnés dans la Bible et retracer le transfert de la civilisation vers l’Europe.

Les conditions sociales, politiques et économiques survenues après la Seconde Guerre mondiale ont également influencé l’archéologie. En conséquence, l’approche traditionnelle a cédé la place à l’Archéologie Processuelle, apparue en Amérique du Nord sous l’impulsion de Lewis Binford (1931-2011). Cette approche, qui considère le passé comme un système, intègre la religion, avec l’idéologie, comme une composante de ce passé. Ainsi, à partir des années 1960, l’idée que la religion pouvait aussi faire partie du champ d’étude de l’archéologie a commencé à se diffuser. Cependant, il convient de noter que, même dans ce cadre, la religion a souvent été confinée aux cimetières, aux temples et aux lieux de culte. Cette restriction trouve ses racines dans la vision du monde gréco-romaine et chrétienne, qui établit une séparation nette entre le sacré et le profane. En conséquence, la religion a été dissociée de ce qui est considéré comme normal et quotidien. On peut affirmer que cette tentative de l’Occident de lire et de reconstruire le passé en plaçant ses propres expériences au centre a engendré des problèmes majeurs.

Les débats postmodernes ont également influencé l’archéologie, donnant naissance, sous l’impulsion de penseurs comme Ian Hodder, au courant de l’Archéologie Post-Processuelle. Dans cette approche, l’interprétation prend une place centrale, et la culture matérielle est présentée dans un cadre contextuel et narratif. Cela a mené à l’idée qu’il pouvait y avoir une archéologie de tout. Ainsi, à partir des années 1990, des discussions ont émergé autour du concept d’archéologie de la religion.

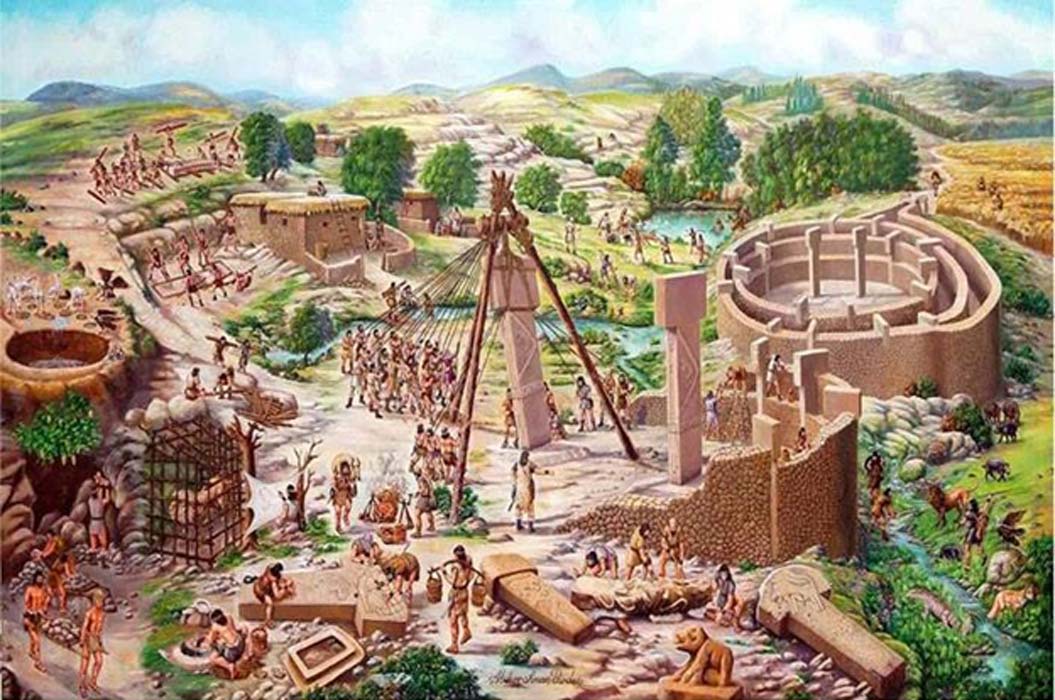

Dans l’histoire de la pensée archéologique, l’idée dominante était que la religion était apparue au Néolithique, après la découverte de l’agriculture. Selon cette théorie, les populations nomades de la période préagricole, constamment en mouvement et luttant pour leur survie, n’avaient pas le temps de se consacrer à des domaines comme la religion ou la spiritualité. Avec la révolution agricole, les surplus alimentaires ont permis à une partie de la société de se spécialiser dans des domaines tels que la religion, l’art ou l’artisanat, ce qui a conduit à l’émergence de religions institutionnelles. Cependant, des sites archéologiques tels que Göbekli Tepe ont invalidé ces paradigmes. Daté d’une période antérieure à celle généralement acceptée pour l’invention de l’agriculture, Göbekli Tepe, ainsi que les « Collines de Pierre » auxquels il appartient, montre que dès les premiers temps, l’homme possédait un riche univers symbolique et une compréhension religieuse. De plus, les peintures trouvées dans les grottes d’Altamira et de Chauvet, datant du Paléolithique, la plus ancienne période de l’humanité, indiquent que l’histoire de la religion remonte à des temps bien plus anciens. Cela révèle que la religion existait dès les premières phases de l’histoire humaine, bien avant l’avènement de la vie sédentaire.

Cette situation souligne en réalité l’impossibilité et l’inutilité, (du point de vue de l’histoire des religions) de déterminer l’origine ou le moment exact de l’apparition de la religion. En effet, la religion a existé avec l’homme doté de conscience et continue aujourd’hui encore d’exercer son influence sur les individus et les sociétés. À cet égard, les théories de la sécularisation, qui prédisaient que la religion, perçue comme une illusion appartenant à la période prémoderne de l’humanité, disparaîtrait, et perdent de leur pertinence.

De plus, il est certain que certaines caractéristiques des religions mondiales actuellement répandues peuvent apporter une contribution importante à la compréhension des croyances anciennes. Par exemple, les recherches récentes sur l’archéologie de l’islam ont montré, contrairement aux idées reçues, que la religion dans le contexte islamique ne peut être confinée à un domaine particulier. Au contraire, elle façonne et influence de nombreux aspects de la vie, de la vie quotidienne à la guerre, du commerce à l’architecture. Comme l’ont souligné des chercheurs tels que Timothy Insoll, spécialisés dans l’archéologie des religions, cette particularité de l’islam offre des opportunités pour développer des interprétations plus précises concernant les croyances des périodes anciennes.

La relation qui pourrait être établie entre l’histoire des religions et l’archéologie permettrait aux archéologues d’interpréter la culture matérielle dans une perspective plus large. Ces deux disciplines partagent de nombreux concepts communs ainsi que des sujets qu’ils façonnent. Les concepts et les thèmes qui ont été largement éclaircis ou qui renvoient simplement à une période historique dans le domaine de l’histoire des religions restent souvent des sujets de débat pour l’archéologie. À cet égard, l’histoire des religions pourrait jouer un rôle clé dans la compréhension de nombreux concepts hérités du XIXe siècle, tels que « primitif », « chamanisme » ou « rituel », qui restent chargés de bagages théoriques.

L’établissement d’un lien avec l’archéologie ouvrira une nouvelle porte à l’histoire des religions. Cette discipline débute généralement l’étude de l’expérience religieuse de l’humanité avec les religions de Mésopotamie et l’hindouisme. Pourtant, dans la période appelée préhistoire, de nombreuses croyances et pratiques existaient déjà. Lors des premières phases de l’histoire moderne des religions, les religions dites préhistoriques étaient largement débattues, mais, par la suite, la philologie comparée de Max Müller est devenue centrale. Ainsi, la culture matérielle a été presque écartée en tant que source, et les croyances de la période dite pré-écriture ont été laissées aux archéologues et anthropologues.

Grâce au contact établi avec l’archéologie, ces croyances pourraient être interprétées à travers le riche corpus de l’histoire des religions et acquérir une nouvelle dimension. C’est ainsi que se dessine l’archéologie de la religion comme un domaine interdisciplinaire.

Concluons en répondant directement à la question posée dans le titre. Une relation peut être établie entre l’archéologie et l’histoire des religions. On pourrait même dire que sans cette relation, il est impossible de comprendre correctement le passé et, par conséquent, de construire l’avenir sur des bases solides.