La Junta Militar Argentina y El Grito Silencioso De Los Desaparecidos

DIARIOS DEL GOLPE – 3

1976–1983: La Junta Militar Argentina y el Grito Silencioso de los Desaparecidos

En una mañana de viernes en Buenos Aires, el murmullo de la vida cotidiana se mezcla con el eco de quienes han desaparecido. El tráfico que fluye por las amplias avenidas de la ciudad avanza, en realidad, bajo la sombra de los años más oscuros entre 1976 y 1983. Aquel periodo quedó inscrito en la historia argentina no solo como la “Guerra Sucia”, sino también como la institucionalización de la ausencia. Porque el régimen instaurado por la junta militar no buscó únicamente controlar a los vivos, sino reconstruir toda una sociedad a través de cuerpos ausentes.

La mañana porteña recordaba siempre la misma verdad: el régimen se había instalado en el centro mismo de la vida diaria. El cielo gris y brumoso que cubría la ciudad no era únicamente la humedad que ascendía desde el río, sino también la señal de una maquinaria de violencia hecha para no ser vista. Aquella maquinaria había tejido una red vasta: desde oficinas estatales hasta comisarías barriales, desde centros de tortura hasta capillas eclesiásticas.

En Argentina, desaparecer no era un acto inmediato; el Estado transformaba a las personas paso a paso: primero en invisibles, después en silencios, y finalmente en inexistencias.

1. La Anatomía de la Guerra Sucia: La Institucionalización de la Violencia Invisible

Cuando la junta militar que tomó el poder en 1976 envolvió al país en el discurso aséptico del llamado Proceso de Reorganización Nacional, lo que prometía era orden, estabilidad y unidad nacional. Pero la sociedad argentina comprendió muy pronto que el orden que el régimen buscaba instaurar era la arquitectura de un terror de Estado capaz de atenuar la luz de las calles, infiltrarse silenciosamente en los hogares y convertir la identidad, el cuerpo y el tiempo de las personas en simples formularios burocráticos. La violencia de la Guerra Sucia no era solo ejercida; era planificada, cartografiada y hábilmente camuflada en la vida cotidiana.

Uno de los rostros más oscuros de este periodo fue la instalación de más de 340 centros clandestinos de detención en todo el país. A veces surgían en un estrecho pasillo bajo un estadio de fútbol; a veces detrás del timbre de un departamento cualquiera; a veces en la habitación trasera de una iglesia. El objetivo no era centralizar la violencia, sino dispersarla en cada punto del tejido social. Al pasar frente al subsuelo de un edificio común en el centro de Buenos Aires, nadie imaginaba que aquel departamento había sido alguna vez el punto inicial de una “desaparición invisible”. La junta había eliminado la “dirección del miedo” y convertido al miedo mismo en una presencia errante, ubicua y perpetua.

Un País Bajo los Estadios de Fútbol

La pasión argentina es el fútbol; sin embargo, durante los años de la Guerra Sucia se jugaba otro partido bajo las tribunas. Los subsuelos de clubes como Boca Juniors y Atlanta aparecen en los archivos oficiales como “centros de detención transitorios”. Tal vez por eso el estruendo de millones de gritos resultaba ideal para la junta: el exceso de ruido ocultaba la culpa del silencio.

Ni siquiera las iglesias católicas escaparon de esta arquitectura. Algunos capellanes militares intentaron cubrir la tortura bajo el nombre de “asesoramiento espiritual”. Un silencio que no absolvía, sino que legitimaba el pecado.

Y lo más inquietante: los departamentos comunes. Un timbre cualquiera en pleno Buenos Aires… quizá ese timbre abría la puerta al inicio de una desaparición. La violencia estatal no siempre nace en los palacios; a veces emerge en la intimidad silenciosa de un piso cualquiera.

Argentina: El País de las Ausencias Invisibles

En el centro de Buenos Aires, una simple puerta de edificio… Si uno tocara el timbre, tal vez la respuesta desde dentro sería no solo la voz de un propietario, sino el eco de los fantasmas que aún deambulan por la Guerra Sucia. El aspecto más perturbador de la arquitectura de la violencia diseñada por la junta era precisamente su falta de concentración: se filtraba por todos los poros urbanos, en huecos de escaleras, esquinas anodinas, departamentos cualquiera y edificios civiles en pleno centro, que podían transformarse de pronto en “el punto inicial de una desaparición”.

El Estado había decidido organizar el terror no como un aparato centralizado, sino como una red capilar, diseminada por la sociedad.

Uno de los nodos más siniestros de esa red era el mecanismo de los llamados “traslados”, nombre burocrático que encubría la cadena de asesinatos en la que miles de personas fueron arrojadas a las aguas oscuras del río de la Plata. Antes de subir a los aviones, las víctimas eran sedadas con una mezcla de Penthotal y morfina administrada por médicos militares; así, al caer al agua, se aseguraba una muerte rápida por ahogamiento. El crimen se parecía más a un procedimiento administrativo que a un acto de muerte.

Los vuelos que los pilotos de la ESMA realizaban cada jueves por la noche eran conocidos como “Noches de los Vuelos”. Los cuerpos que llegaban a la orilla los viernes por la mañana eran descubiertos por pescadores; la policía despejaba la zona con órdenes extraordinarias. Detrás de estas operaciones había informes hidrográficos elaborados por la Armada: corrientes, temperaturas, probabilidades de flotación… La muerte no solo se ejecutaba; se calculaba.

El Cuerpo Gestante Como Campo de Batalla

En el centro de esta maquinaria no estaban solo los cuerpos adultos. El secuestro de mujeres embarazadas y la imposición forzada del parto fue uno de los crímenes más silenciosos y duraderos del régimen.

Los “protocolos de parto” aplicados en lugares como ESMA, Campo de Mayo y Pozo de Banfield convertían el instante más frágil de la vida humana en un mecanismo sistemático de destrucción: las mujeres eran aisladas al acercarse el parto, atendidas por parteras militares, sus bebés entregados en pocas horas a familias afines al régimen y ellas mismas “trasladadas” es decir, asesinadas generalmente el mismo día.

Algunos de estos bebés fueron otorgados como recompensa de lealtad a jóvenes oficiales. Niños criados en hogares militares como “adoptados” eran, en realidad, hijos de mujeres desaparecidas. No se trataba de crear una familia; se trataba de fracturar una genealogía, una memoria, un futuro. Las organizaciones de derechos humanos no se equivocan al llamar a esta política un “genocidio genético”.

Hoy, numerosos adultos argentinos, en torno a los cuarenta años, descubren recién ahora la pregunta esencial: “¿Quién soy?”

La “desasosiego identitario” que se observa en quienes crecieron en los años ochenta no es solo un concepto psicológico; es una fisura biológica. Algunos descubren que sus fechas de nacimiento no coinciden; otros no se ven en las fotos familiares; otros notan irregularidades en sus documentos. La identidad deja de ser un dato administrativo para convertirse en la suma de un cuerpo, un recuerdo y una sospecha persistente.

La Ciencia Contra la Desaparición

Una de las herramientas de justicia más originales que Argentina ha dado al mundo es el Banco Nacional de Datos Genéticos, creado en 1987. Gracias al método del Índice de Abuelidad, desarrollado por científicos argentinos, fue posible establecer vínculos biológicos entre los niños apropiados y sus familias originarias, un modelo replicado internacionalmente.

Hoy, los 132 niños hoy adultos que han recuperado su identidad son testigos silenciosos de esta revolución científica. Muchos cortan definitivamente sus lazos con los padres falsos; algunos recurren a los tribunales; otros recuperan el apellido que buscaron durante años. Pero todos comparten una misma frase:

“Sé quién soy, pero no sé cómo vivir con ello.”

Una Ciudad Llena de Ecos

Al caminar por las calles de Argentina, uno encuentra puertas comunes, buzones grises, pasajes sin nombre… cualquiera de esos lugares pudo haber sido un escenario de desaparición. La Guerra Sucia no solo hizo desaparecer personas; perforó la memoria de las ciudades. Los espacios de la violencia hoy están en silencio, pero a veces el silencio también grita. En Argentina, ese grito aún puede oírse.

Y quizá por eso el país sigue llamando a sus hijos de regreso. El futuro incompleto de una generación desaparecida se reescribe ahora en los rostros de los adultos que descubren su verdadero origen. En Argentina, el pasado y el futuro caminan juntos, porque en esta tierra la verdad no es solo algo que se encuentra: es algo que siempre vuelve.

2. Los Desaparecidos: El Tiempo Fracturado de la Sociedad Argentina

Ser un desaparecido en Argentina no significaba únicamente la eliminación física de una persona; implicaba la fractura del tiempo, del ritmo y de la memoria colectiva. Cuando alguien desaparecía, no se suspendía solo un cuerpo, sino toda la red de relaciones que lo rodeaba, toda una línea de vida quedaba en pausa. Por eso, el saldo más profundo de la Guerra Sucia no fueron las muertes, sino la interrupción del tiempo, esa cesura que detenía la vida en su curso: la propia ausencia.

Con los desaparecidos, las familias congelaron los lugares en la mesa; los ancianos del barrio fijaron la mirada en las ventanas; los niños miraron los pupitres vacíos; los compañeros de trabajo sintieron, día tras día, el hueco de una silla que ya no se ocupaba. La vida no dejó de fluir, pero nada volvió a fluir como antes.

Lo que hizo posible esta fractura fue la arquitectura jurídica y psicológica con la que la junta militar convirtió la incertidumbre en una estrategia de Estado. A las familias que iban de oficina en oficina buscando el rastro de sus seres queridos, se les respondía siempre con la misma frase: “No consta”. Es decir: “No hay registro.” Esas dos palabras funcionaban como un blindaje que permitía al Estado negar la desaparición, como una amenaza que silenciaba a las familias y como un cerrojo que volvía inútil cualquier intento de justicia. Así, desaparecer se transformó no solo en un acto físico, sino en una forma jurídica de borramiento. Incluso buscar al desaparecido podía ser un riesgo; publicar un aviso en el periódico llegaba a interpretarse como “vínculo con la subversión”, dando pie a nuevos interrogatorios. El Estado era experto en producir delito a partir de la ausencia.

El silencio de los centros clandestinos era quizá la dimensión más estremecedora de esta política. Con los ojos vendados, los detenidos eran condenados a una oscuridad en la que los días se confundían entre sí. A medida que el tiempo se disolvía, la identidad también se fragmentaba; la persona caía en un vacío donde ni siquiera podía estar segura de seguir con vida. Hablar estaba prohibido, pero guardar silencio también podía ser castigado; la frase de los guardias “El silencio es hablar sin permiso” expresaba la paradoja de un régimen que ejercía un dominio absoluto a través del control del sonido. En algunos centros, incluso los llantos de bebés eran falsos: grabaciones reproducidas para manipular el miedo, la culpa o el instinto materno. Silencios y sonidos fabricados formaban parte de una ingeniería diseñada para quebrar la voluntad humana.

El Mapa Silencioso de las Calles y los Vacíos Dentro de las Casas

Pero la desaparición no se reducía a lo que ocurría tras las puertas cerradas. En las calles de Buenos Aires, el miedo circulaba como un mapa invisible. Un Ford Falcon abandonado demasiado tiempo en la vereda, un auto sin identificación detenido bajo una farola, una ventana que permanecía iluminada toda la noche… Eran señales que la población había aprendido a leer en silencio. Hablar de ellas en voz alta podía convertirse en la excusa de una nueva desaparición. De ahí que la advertencia más frecuente fuera breve y tajante: “No hables.”

Dentro de las casas, la ausencia adquiría otros rituales. Las sillas vacías en las mesas familiares se transformaron en una plegaria silenciosa y, al mismo tiempo, en un duelo permanente. En las escuelas, algunos docentes borraban discretamente de la lista el nombre del alumno desaparecido; otros, en cambio, lo leían en voz alta para que toda la clase respondiera al unísono: “Presente.” Ese grito colectivo de los niños se convirtió en uno de los símbolos más conmovedores de la resistencia silenciosa de la sociedad argentina.

En todos estos relatos hay un punto en común: la desaparición no afectaba únicamente a una persona, sino que se inscribía en la memoria de toda una sociedad. El silencio se hizo mecanismo de defensa; la imposibilidad de hablar, una estrategia de supervivencia. Y esta estrategia no desapareció con la democracia. Durante años, muchas familias no pudieron pronunciar el nombre de sus seres queridos; las palabras se les atoraban en la garganta como si fueran una amenaza.

Por eso, la desaparición dejó un legado de silencio que recayó también sobre las generaciones siguientes. El tiempo fracturado de Argentina aún no ha sido reparado; algunos tiempos no se arreglan: solo se cargan a cuestas.

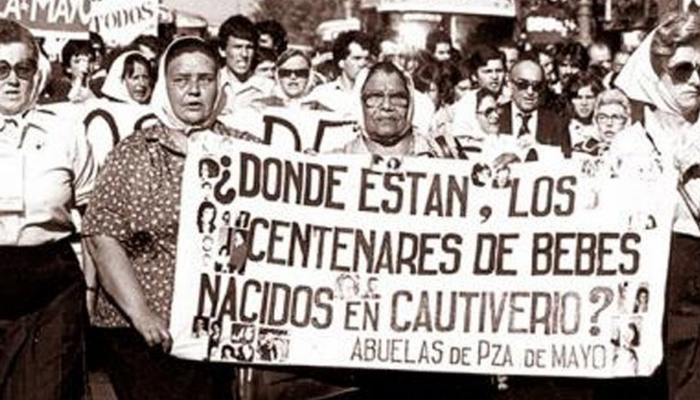

3. Las Madres de Plaza de Mayo: Luchas Internas, Rupturas y Fisuras Silenciosas

Las Madres de Plaza de Mayo no fueron únicamente un colectivo de duelo que buscaba el rastro de sus hijos desaparecidos durante los años más oscuros de la dictadura; fueron también la forma más potente de resistencia moral frente a la violencia estatal. Con sus pañuelos blancos, aquel círculo silencioso que trazaban cada jueves frente a la Casa Rosada se convirtió en un espacio de memoria que proclamaba, frente al miedo que paralizaba al país: “Aquí estamos.” Sin embargo, aunque desde afuera parecían un símbolo uniforme de resistencia, el movimiento distaba mucho de ser homogéneo. Tensiones no visibles, divergencias ideológicas y fisuras silenciosas apenas filtradas al público durante años conformaron un segundo campo de batalla dentro de su propia trama interna.

Un sector de las Madres sostenía que la lucha debía mantenerse como un movimiento estrictamente centrado en la búsqueda de los desaparecidos, ajeno a posicionamientos partidarios o lecturas políticas explícitas. Según esta perspectiva, la Plaza de Mayo debía ser un espacio neutral que reuniera a todas las familias víctimas de la violencia estatal. Otro grupo, en cambio, entendía que las desapariciones no eran tragedias aisladas, sino el resultado de una violencia política estructural, propia de un orden militarista y capitalista. Para estas Madres, la lucha tenía, por naturaleza, un contenido político inevitable. Estas diferencias anticiparon la grieta que, a mediados de los años ochenta, estallaría como una ruptura histórica.

La Gran Ruptura: Un Movimiento Escindido en Dos Memorias

La división de 1986 fue uno de los momentos más decisivos en la historia del movimiento. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, liderada por Hebe de Bonafini, sostenía con firmeza que los desaparecidos habían sido asesinados, adoptaba un discurso radical que responsabilizaba directamente al Estado y rechazaba las indemnizaciones, considerándolas una “compra de sangre”. Para Bonafini, la lucha no debía limitarse a exigir justicia: debía impulsar una transformación social de raíz.

Línea Fundadora, en cambio, insistía en una postura más institucional y dialogante. Para ellas, las indemnizaciones constituían un componente legítimo de justicia, la apertura de archivos estatales era esencial para acceder a la verdad y los procesos judiciales eran ineludibles.

Aquella fractura no solo fue política; también abrió una herida íntima en la memoria y en el mundo emocional de las Madres. El acercamiento de Bonafini a ciertas organizaciones políticas, su apoyo a grupos radicales y algunas declaraciones controvertidas generaron incomodidad entre muchas de ellas. Algunas consideraban que su fuerte presencia mediática opacaba la voz de la mayoría silenciosa y que la diversidad de opiniones quedaba diluida. Así, aunque desde el exterior las Madres parecieran un movimiento monolítico, en su interior funcionaban como un mosaico de memorias múltiples, lecturas políticas distintas y tensiones que rara vez se verbalizaban.

Entre esas tensiones, quizá la más profunda era la que se daba entre las que decían “Mi hijo era un militante” y las que afirmaban “Mi hijo era inocente”. Algunas Madres expresaban con orgullo que sus hijos pertenecían a organizaciones como Montoneros y que su desaparición formaba parte de una lucha política. Otras insistían en que sus hijos no tenían vínculo alguno con la militancia y que su secuestro había sido el resultado de un error o una identificación equivocada. Aunque el Estado había clasificado a todos esos jóvenes bajo la misma categoría, la memoria familiar no era ni podía ser uniforme. Esta diferencia generó, con los años, un foso emocional y simbólico que rara vez se discutió abiertamente.

El Silencio Después de la Democracia: La Fisura Abierta en la Memoria de un País

Con el regreso de la democracia, surgió una nueva pregunta: “¿Qué queremos ahora?”

¿Revelar toda la verdad?

¿Juzgar a los responsables?

¿Conocer el destino final de los desaparecidos?

¿Aceptar los mecanismos de reparación del Estado?

Las respuestas trazaron nuevamente dos caminos. La línea de Bonafini defendía que la justicia ofrecida por el derecho sería siempre insuficiente y meramente simbólica; la verdadera justicia decía solo podría surgir de una transformación social profunda. Línea Fundadora, por su parte, creía que la justicia, aunque parcial, era posible a través de procesos judiciales, la apertura de archivos y la reconstrucción documental de la verdad.

Lo más doloroso de este proceso fue lo que siguió a la división de 1986: algunas Madres continuaron marchando alrededor de la misma pirámide, en el mismo círculo, con las mismas fotos… pero nunca más volvieron a dirigirse la palabra. Quizá la mayor ironía en la memoria pública argentina es que las mujeres a quienes la dictadura les arrancó a sus hijos terminaron, en democracia, prisioneras de un nuevo silencio: el silencio que se abrió entre ellas mismas.

Esta fisura quedó inscripta como la segunda gran pérdida que dejó la historia de los desaparecidos.

La historia de las Madres de Plaza de Mayo no es solo la historia de una resistencia frente a la violencia estatal; es también la historia de cómo la memoria, la búsqueda de justicia y la política pueden moldear un movimiento hasta volverlo plural, complejo y, en ocasiones, silenciosamente dividido. Su marcha continúa; pero bajo esos pañuelos blancos no se sostiene solo el duelo, sino la memoria plural, contradictoria y silenciosa de todo un país.

4. La Economía de los Desaparecidos: La Arquitectura Financiera de un Genocidio Silencioso

La Guerra Sucia en Argentina no se vivió únicamente en celdas clandestinas, en los subsuelos de los estadios o en la oscuridad nocturna de los vuelos de la muerte. Aquel periodo sombrío albergó también un laboratorio oculto en el que se transformaron profundamente la economía, el derecho y el régimen de propiedad. Porque la dictadura, al hacer desaparecer a una persona, no solo eliminaba su presencia física: también intentaba borrar sus huellas económicas, sus derechos jurídicos y la herencia que dejaría a su familia. Ser desaparecido en Argentina significaba tanto la evaporación de un cuerpo como la disolución de un patrimonio, una genealogía y una ciudadanía.

Vidas en un Limbo Jurídico: El Régimen del “Ni Vivo Ni Muerto”

Para la junta, los desaparecidos no eran legalmente “muertos”; pero tampoco eran considerados plenamente “existentes”. Ese estatus liminal abrió una ventana de oportunidad para el régimen. Las cuentas bancarias eran primero congeladas y luego, bajo el argumento de falta de movimiento, transferidas al Estado. Esa expresión técnica “falta de movimiento” se transformó en un velo burocrático que legitimó la desaparición silenciosa de los ahorros de miles de personas. Cuentas que alguna vez se llenaron con salarios, pequeños ahorros y esfuerzos pacientes pasaban, de un día para otro, a los fondos fantasma del Estado.

La Quiebra del Mundo Laboral: La Geografía del Despojo Silencioso

Los lugares de trabajo de los desaparecidos enfrentaban un destino aún más oscuro. La policía incautaba tiendas, talleres y oficinas bajo pretexto de “investigación”; poco después, estos establecimientos eran declarados “bienes abandonados” y vendidos a precios irrisorios a personas vinculadas al régimen. En las fábricas de Córdoba, en los barrios obreros de Rosario y en el centro comercial de Buenos Aires, una sola desaparición podía sellar no solo el destino de un hogar, sino el de toda una empresa. El despojo económico no era únicamente material: provocaba una devastación social profunda.

La Herencia Suspendida: Una Década de Derecho Congelado

El derecho sucesorio se convirtió en otra arma silenciosa del régimen. Para declarar la “muerte presunta” de un desaparecido, debían transcurrir diez años. Durante ese periodo, las familias no podían vender la casa, acceder a las cuentas ni realizar trámites legales. La puerta del hogar permanecía cerrada, los ahorros, inaccesibles; la vida quedaba congelada en un duelo suspendido. Las esposas de los desaparecidos quedaron atrapadas en un vacío jurídico: no eran “viudas”, porque la muerte no estaba probada; pero tampoco podían sostener una vida plena dentro del matrimonio. Ese estado ingresó a la literatura internacional bajo el nombre de duelo suspenso un limbo legal y una fractura psicológica.

La Ruptura de la Genealogía: El Secuestro de Bebés y su Dimensión Económica

El eslabón más siniestro del despojo económico fue el robo de los bebés nacidos de mujeres detenidas. Borrar la identidad de un niño significaba borrar no solo una vida, sino toda una línea de descendencia. Cada uno de esos niños era heredero legítimo de su familia biológica. Por ello, cuando se alteraba su identidad y se les entregaba a otras familias, no solo eran arrancados de su origen: también se cortaban todos los vínculos legales con el patrimonio de sus verdaderas familias. Juristas argentinos describen esta política como el “tercer eslabón del genocidio económico”. El objetivo no era únicamente biológico; también era económico.

Casas Usurpadas: Los Espacios Domésticos Como Escenarios Invisibles

Las viviendas de los desaparecidos se convirtieron en testigos mudos de la violencia estatal. Un expediente abierto en 2005 por la Secretaría de Derechos Humanos reveló que al menos 110 casas habían sido utilizadas por el Ejército como “alojamientos temporales” durante seis meses o más. Hoy, al caminar por las avenidas de Buenos Aires, muchas de estas casas parecen comunes desde el exterior; pero al cruzar la puerta, las paredes contienen la memoria silenciosa de quienes ya no están. La ciudad no habla de estas huellas; la memoria permanece atrapada en los muros.

La Anatomía de una Fractura Social: La Ruina de la Clase Media

La dimensión económica de las desapariciones no solo produjo daños individuales, sino también una fractura de clase. La mayoría de los desaparecidos eran maestros, ingenieros, sindicalistas, líderes obreros o estudiantes: el corazón mismo de la clase media argentina. Estudios socioeconómicos realizados a fines de los años ochenta mostraron que las familias de desaparecidos experimentaron una caída promedio del cuarenta por ciento en sus ingresos; la generación siguiente sufrió retrocesos educativos y mayores índices de desempleo. Una desaparición truncaba no solo una vida, sino el camino ascendente de toda una clase social.

El Silencio Económico en la Memoria Colectiva

A pesar de ello, la economía casi no ocupó un lugar en la memoria colectiva argentina. Hubo informes sobre torturas, abundantes testimonios, investigaciones detalladas sobre los vuelos de la muerte. Pero el saqueo económico quedó en las sombras. Quizá las familias evitaron hablar de ello para poder sobrevivir. Tal vez el Estado democrático priorizó la justicia sobre la restitución material. O quizá la economía parecía demasiado fría para ser mencionada en medio del dolor.

Al Borde de una Revisión Pendiente: Recuperar los Mundos Despojados

Hoy, sin embargo, es evidente que el despojo económico constituye uno de los crímenes más silenciosos, menos estudiados y más profundos de la Guerra Sucia. Porque hacer desaparecer a una persona no implica solo borrar su cuerpo: es también extinguir su memoria, su linaje, su trabajo, su casa, sus ahorros y el futuro que deja atrás. Argentina sigue caminando bajo la sombra de estas desapariciones múltiples. Y quizá la verdadera rendición de cuentas solo pueda comenzar cuando no solo los desaparecidos, sino también sus mundos saqueados, sean devueltos a la luz.

5. Políticas de la Memoria en el Posdictadura: Apertura de Archivos, Nuevos Arrepentidos y la Lucha Contra el Olvido Social

Cuando la democracia fue restablecida en 1983, Argentina no solo ingresaba en un nuevo régimen político; también enfrentaba la necesidad de reconstruir una identidad colectiva entre las ruinas de su propia memoria. Tras la Guerra Sucia quedaban miles de desaparecidos, cientos de hogares sumidos en el silencio, fosas sin abrir y millones de vidas marcadas por años de miedo y de imposibilidad de hablar. Por eso, los debates del retorno democrático no giraron únicamente en torno a qué había ocurrido, sino a una pregunta todavía más difícil: “¿Cuánta verdad debemos revelar y qué consecuencias tendrá esa verdad sobre nosotros?”

La primera gran medida del nuevo gobierno fue la creación de la CONADEP. El informe Nunca Más es considerado uno de los hitos fundamentales de la historia argentina; sin embargo, detrás de sus páginas se ocultaban enormes vacíos. El acceso a los archivos militares estaba prohibido; la junta había destruido una parte considerable de la documentación y lo que sobrevivió fue clasificado bajo el pretexto de la “seguridad nacional”. Los documentos que llegaron a manos de la comisión permitieron reconstruir solo la superficie visible de las desapariciones. El despojo económico, los partos clandestinos, las violaciones y el destino de quienes habían sido enviados al exilio forzado no pudieron ser incorporados plenamente al informe. Nunca Más se publicó, en cierto modo, con un silencio implícito: “Esto es lo único que se nos permitió contar.” Y dentro del Ejército regía un verdadero pacto de silencio; los oficiales habían jurado callar. La puerta de la verdad se entreabrió, pero más allá del resquicio aún reinaba la oscuridad.

La Ruptura del Pacto del Silencio: Arrepentidos y Archivos Abiertos

La democracia no trajo automáticamente la justicia. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas en 1986 y 1987, volvieron prácticamente inimputables a los responsables de la Guerra Sucia. Muchísimos expedientes se cerraron y no pocos oficiales continuaron ejerciendo funciones en el Estado durante la transición. No es casual que los sociólogos argentinos hayan llamado a este periodo “la institucionalización de la impunidad”. El Estado prefirió sentarse a la mesa con los fantasmas del pasado antes que llevarlos ante los tribunales.

El muro de silencio se resquebrajó por primera vez a mediados de los años noventa. Algunos militares comenzaron a hablar en televisión y a revelar verdades largamente ocultas. Entre los llamados Arrepentidos, el caso más impactante fue el del marino Adolfo Scilingo. Cuando en 1995 describió con detalle los vuelos de la muerte, un grito contenido durante años atravesó la sociedad argentina. Su confesión no solo conmocionó al país; produjo un efecto dominó que llevó a otros oficiales a hablar. El pacto de silencio comenzaba a desmoronarse desde dentro.

En los años 2000, las puertas de la historia —hasta entonces selladas— empezaron a abrirse una por una. Con el cambio de política archivística durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, emergieron documentos ocultos durante décadas en dependencias policiales y de inteligencia. En el edificio de Informaciones de Buenos Aires se hallaron más de cuatro toneladas de archivos: desde fotografías de desaparecidos hasta pasaportes falsificados, desde protocolos de interrogatorio hasta manuales de instrucción en tortura. Incluso los informes de consumo de combustible de los aviones usados en los vuelos de la muerte estaban allí. Los archivos eclesiásticos se abrieron parcialmente, aunque parte de la documentación del Vaticano sigue aún en penumbra.

La Memoria Contra el Olvido: Trauma Social y Justicia Tardía

La lucha contra el olvido no se limitó a los archivos; los lugares de memoria se convirtieron en campos de disputa política. La transformación de la ESMA en museo fue objeto de intensos debates. Algunos reclamaban su demolición; otros sostenían que “derribarlo sería olvidar”. Hoy la ESMA es uno de los complejos de memoria más importantes de América Latina, aunque todavía hay salas cerradas y documentos a los que no todos los investigadores pueden acceder. La tensión entre memoria y Estado está impresa incluso en sus paredes.

En esos años, universidades e instituciones científicas publicaron estudios que demostraron que el trauma se transmite de generación en generación. Los hijos de los desaparecidos —hoy adultos— presentan patrones persistentes de desconfianza profunda, escepticismo frente a las instituciones, sobresaltos y trastornos de sueño. La Guerra Sucia dejó así de ser un episodio histórico para convertirse en una biografía transgeneracional.

La anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 2003 abrió una nueva era. Se reanudaron los juicios; miles de responsables fueron llevados ante los tribunales y cientos recibieron condenas severas. Este proceso se convirtió en uno de los ejemplos más prolongados y exhaustivos de justicia transicional en el mundo. Pero la verdad no siempre llegó a tiempo. Algunos oficiales murieron en silencio; otros jamás pronunciaron palabra. En ocasiones, la justicia no se halló en los tribunales, sino frente a una tumba.

Hoy puede resumirse la política de memoria argentina en una sola frase:

“Que llegue tarde, pero que no calle.”

La verdad puede demorarse, pero ya no puede deshacerse. Y quizás la verdadera reparación esté contenida en esos archivos abiertos, en esos testimonios tardíos y en esos espacios de memoria que resisten al olvido; porque el verdadero legado de la Guerra Sucia no son solo los desaparecidos, sino la larga lucha por la propia verdad.

6. Los Hijos de los Desaparecidos: Crisis de Identidad, Revolución del ADN y los Archivos Secretos de las Abuelas

Uno de los crímenes más perversos de la Guerra Sucia no fue solo la desaparición forzada de personas, sino la borradura sistemática de las identidades de niños aún no nacidos o recién nacidos. Hoy, esos niños son adultos de 40 o 50 años, pero llevan dentro una pregunta inconclusa:

“¿Quién soy?”

Esa interrogante es una de las heridas más profundas de la sociedad argentina.

La mayoría fue entregada a familias “de pasado limpio” como parte de un proyecto silencioso del régimen. Las mujeres embarazadas eran obligadas a parir en centros clandestinos; los bebés eran distribuidos entre hogares de oficiales, burócratas cercanos a la junta, familias católicas conservadoras o instituciones de adopción falsificadas. Algunos bebés fueron incluso ofrecidos como “premios de lealtad” a jóvenes oficiales. No era solo la creación de una nueva familia; era un mecanismo biopolítico destinado a interrumpir una genealogía, dispersar un patrimonio y mutilar una memoria colectiva.

La Revolución del ADN y la Justicia de las Abuelas: Cuando la Ciencia se Une a la Memoria

Muchos jóvenes que crecieron en los años ochenta empezaron a intuir una grieta en su identidad. Las fechas de nacimiento no coincidían; los documentos estaban incompletos; aparecían ausentes en las fotos familiares; no se parecían a sus hermanos. Los académicos argentinos denominaron este fenómeno desasosiego identitario. Algunos describirían más tarde la sensación como “haber crecido en un cuerpo equivocado”. Esa expresión se convirtió en una de las pruebas más contundentes de que el trauma no era solo sociológico, sino también biológico.

En medio de esa oscuridad, Argentina legó al mundo una herramienta inédita de justicia: el Banco Nacional de Datos Genéticos, creado en 1987. Su objetivo era identificar a los hijos de desaparecidos mediante el cotejo de ADN con sus familias biológicas. El “índice de abuelidad”, desarrollado allí, revolucionó la genética forense y convirtió a la ciencia en un instrumento político de verdad. Este avance se complementó con el trabajo silencioso de las Abuelas de Plaza de Mayo, que durante años construyeron sus propios archivos de resistencia: partidas de nacimiento falsas, registros parroquiales dudosos, cuadernos ocultos de partos clandestinos e incluso pequeñas marcas dejadas por sacerdotes en los documentos. Cada pieza era un fragmento de memoria en un país donde el Estado había intentado borrar la propia idea de parentesco.

Hasta hoy, 132 personas han recuperado su identidad. Y su primera frase suele ser la misma: “Devuélvanme mi verdadero apellido.”

Pero este retorno no siempre es un final feliz. Algunos iniciaron causas judiciales contra quienes los criaron; otros rompieron todo vínculo; algunos encontraron a sus familias biológicas, pero no lograron reconstruir sus vidas sin fractura.

La frase más repetida y quizás la que mejor resume esa herida es:

“Sé quién soy, pero no sé cómo vivir con eso.”

300 Identidades Perdidas: El Futuro de Argentina Busca su Pasado

Esta lucha por la identidad abrió en Argentina una tensión triple entre derecho, biología y memoria. La identidad jurídica era la que decían los registros oficiales; la identidad biológica, la que susurraba el ADN; la identidad de la memoria intentaba reconstruir la cultura, el pasado y las huellas políticas de cada persona recuperada. Estas tres dimensiones no siempre coincidían, pero el esfuerzo argentino apuntó a algo más ambicioso: no negar ninguna de ellas y construir, a partir de su tensión, una nueva forma de totalidad.

Este proceso no solo sacudió la vida de los jóvenes que recuperaron su identidad, sino también la de las familias que los habían criado. Algunas negaron la verdad durante años y se contaron a sí mismas un relato tranquilizador: “Te salvamos de la calle”, “Nosotros te dimos una vida”. De estas dinámicas surgió en Argentina un nuevo concepto: la negación afectiva (negación afectiva). Esa negación se convirtió en una fisura silenciosa dentro del hogar: de un lado, quienes deseaban conocer la verdad; del otro, quienes se resistían a perder la vida construida sobre una mentira.

Hoy en Argentina todavía hay unas trescientas personas cuya identidad real sigue sin conocerse. Son hombres y mujeres de mediana edad, con profesiones, con hijos… y sin saber quiénes son en realidad. Por eso el presente argentino está obligado a caminar acompañado de su pasado. Un país llama de forma dispersa, a lo largo del tiempo, a sus propios hijos; y cada identidad recuperada no solo restaura una familia, sino que completa, aunque sea un poco, el futuro inconcluso de toda una nación.

Conclusión: La Política de Reclamar el Tiempo

La Guerra Sucia de 1976–1983 no fue en Argentina únicamente un periodo de dictadura militar; fue un laboratorio donde se redefinieron las fronteras entre presencia y ausencia. Las personas fueron torturadas, asesinadas, arrojadas desde aviones al río, despojadas de su nombre; pero, más allá de todo eso, se fracturó la relación de la sociedad con el tiempo y con la verdad. Los desaparecidos, las madres a quienes les robaron a sus hijos, las familias cuyos hogares fueron saqueados y los adultos que descubrieron a los cuarenta años su identidad gracias a una prueba de ADN… todos ellos son figuras que habitan distintas habitaciones de una misma arquitectura oscura.

Lo más llamativo de esa arquitectura no fue solo la violencia ejercida, sino su forma de organización. Centros clandestinos instalados en los subsuelos de los estadios, en pasillos de iglesias, en departamentos anónimos; vuelos de la muerte eufemísticamente llamados “traslados”; bienes declarados “abandonados”; empresas colocadas bajo administración judicial… El Estado construyó un régimen de violencia integral que apuntaba al mismo tiempo contra el cuerpo, el espacio y la propiedad. Desaparecer en Argentina significaba, por eso, no solo dejar de existir físicamente, sino ser borrado en términos jurídicos, económicos y biográficos.

La respuesta más poderosa a ese dispositivo de borramiento nació en la calle, en la Plaza de Mayo. Las Madres y las Abuelas, con sus pañuelos blancos, recordaron que cada expediente marcado con un “No consta” no era un simple número, sino una vida vivida, una foto de infancia, una mesa de cocina, una silla vacía. Sin embargo, incluso esta forma de resistencia estuvo atravesada por conflictos: la ruptura entre la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Línea Fundadora mostró que la memoria de las madres tampoco era un bloque homogéneo. Para algunas, no podía haber justicia sin verdad plena; para otras, no había verdad efectiva sin justicia judicial. Para unas, la prioridad era la transformación política radical; para otras, la continuidad paciente de los procesos jurídicos. La Plaza de Mayo se convirtió, así, no solo en el escenario de los desaparecidos, sino también en un teatro de disputas sobre el sentido mismo de la justicia.

La dimensión económica, por su parte, sigue siendo una de las capas menos exploradas y, sin embargo, más punzantes de este relato. Cuentas bancarias congeladas y luego absorbidas por el Estado bajo el pretexto de “falta de movimiento”; casas y comercios convertidos en “bienes abandonados” y vendidos a precios de saldo; patrimonios familiares atrapados durante años en un limbo legal… Junto con los desaparecidos, una generación entera de la clase media fue empujada a la precariedad. El llamado duelo suspenso no describe solo un estado emocional, sino también una parálisis económica: muertos que no pueden transmitir su herencia y vivos que no pueden planificar su vida.

En medio de esta oscuridad, quizá el quiebre más radical llegó de la mano de la lucha por la identidad genética. El Banco Nacional de Datos Genéticos y los archivos silenciosos de las Abuelas de Plaza de Mayo revirtieron el uso de la ciencia: la arrancaron de la órbita del control estatal y la pusieron al servicio de las víctimas. Las técnicas de ADN desarrolladas a partir del índice de abuelidad son hoy referencia global en causas de derechos humanos. Argentina fue, al mismo tiempo, laboratorio de la Guerra Sucia y laboratorio de la búsqueda de la verdad. La frase de un adulto que recupera su identidad “Devuélvanme mi verdadero apellido” condensa, de manera brutalmente sencilla, toda la potencia de ese proceso.

¿Qué aprendió Argentina después de todo esto?

En primer lugar, que el silencio también es una decisión política. No hablar no es siempre neutralidad; con frecuencia es la forma más cómoda de sostener la impunidad. Durante la dictadura, el “No hables” fue un reflejo de supervivencia; en democracia, esa misma frase se convirtió en uno de los principales obstáculos para la justicia.

En segundo lugar, que la verdad nunca cabe por completo en un solo informe, en una sola sentencia judicial o en un solo monumento. El informe Nunca Más de la CONADEP fue un hito fundamental; pero leído sin sus lagunas, sus zonas en sombra y los archivos a los que no tuvo acceso, corre el riesgo de convertirse en una forma de memoria oficial cerrada sobre sí misma. La memoria es, en realidad, una negociación incesante entre Estado y sociedad civil, entre derecho y calle, entre ciencia y testimonio.

En tercer lugar, que la justicia no puede medirse únicamente en términos de prescripción o de tiempo transcurrido. Los procesos cerrados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron reabiertos años después; cientos de responsables fueron condenados. Es cierto, la justicia llegó tarde; muchos acusados murieron antes de pisar un tribunal. Pero este camino escribió con letras indelebles una frase en la historia del derecho internacional:

“Que llegue tarde, pero que no calle.”

Hoy siguen existiendo unos trescientos casos sin resolver; aún quedan archivos sin abrir, fosas sin exhumar y testimonios que esperan ser escuchados. Por eso la historia de Argentina no es un pasado cerrado, sino un verbo en presente continuo: busca, pregunta, excava, contrasta, litiga, discute y, mientras discute, vuelve a construir su democracia.

Tal vez por eso una de las frases más certeras sobre la Guerra Sucia sea esta:

Argentina lucha no solo por recuperar a sus desaparecidos, sino también por recuperar su propio tiempo.

Porque el verdadero opuesto de la desaparición forzada no es simplemente ser encontrado, sino una verdad nombrada, una justicia reconocida y un futuro asumido como propio.

Fuentes // Bibliografía

Documentos Oficiales y Archivos del Estado

- CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). Nunca Más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Buenos Aires: EUDEBA, 1984.

- Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Archivos del Terror de la Dictadura. Buenos Aires, varios años.

- Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Informes institucionales y publicaciones científicas. Buenos Aires, 1987–2024.

- SMA Museo Sitio de Memoria. Documentos institucionales y archivos abiertos. Buenos Aires, varios años.

Estudios Académicos

- Agosin, Marjorie. The Mothers of Plaza de Mayo. University of New Mexico Press, 1998.

- Crenzel, Emilio. La Historia Política del Nunca Más: La memoria de las desapariciones en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2008.

- Feitlowitz, Marguerite. A Lexicon of Terror: Argentina and the Legacies of Torture. Oxford University Press, 1998.

- Guglielmucci, Ana. Memorias de la ausencia: Hijos de desaparecidos en la Argentina. Buenos Aires: Paidós, 2015.

- Guzmán, Ana María. Niñez Robada: Apropiación de menores durante la dictadura militar. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2012.

- Jelin, Elizabeth. Los Trabajos de la Memoria. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002.

Investigaciones sobre ADN, Identidad y Ciencias Forenses

- Penchaszadeh, Víctor B., y Schuler-Faccini, Lavinia. “Genetics and Human Rights: The Case of the Grandmothers of Plaza de Mayo.” Journal of Community Genetics, 1(3), 2010.

- Penchaszadeh, Víctor B. “The Abuelas de Plaza de Mayo and the Struggle for Identity.” The Lancet, 364(9442), 2004.

- Tobin, Jacqueline. The DNA Detectives: How Science Is Solving Crimes, Saving Lives… and Unlocking the Secrets of the Past. Little, Brown, 2003. (Capítulo sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos de Argentina)

Testimonios y Fuentes de Historia Oral

- Verbitsky, Horacio. El Vuelo. Buenos Aires: Editorial Planeta, 1995.

(Testimonio del marino Adolfo Scilingo sobre los vuelos de la muerte) - Carlotto, Estela de. La Lucha por la Identidad. Buenos Aires: Abuelas de Plaza de Mayo, 2007.

- Los Arrepentidos — entrevistas documentales. Canal 13 & Página/12, 1995–1998.

Informes de Organismos Internacionales

- Inter-American Commission on Human Rights (IACHR). Report on the Situation of Human Rights in Argentina. Washington D.C., 1980.

- United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. Argentina: Country Reports, varios años.