Mitglied der Teşkilat-ı Mahsusa, Weggefährte von Enver, der libanesische Intellektuelle: Emir Şekip Arslan

In Irak, Uceymi Sadun, in Jemen Imam Yahya, in Ägypten Abdulaziz Çaviş, in Libyen Scheich Sunusi, in Algerien Emir Abdulkadir und Bin Badis, in Tunesien Salih Şerif et-Tunusi und Ali Başhamba, in Sudan Ali Dinar, wie viele andere osmanische Intellektuelle, arabische Gelehrte und Führer, blieben ihr Leben lang den Idealen der Einheit und Brüderlichkeit des Osmanischen Reiches treu.

Diese ehrenhaften Kämpfer, die das Osmanische Reich und die Türken als Festung zur Verteidigung der Würde aller Völker der Region gegen den Westen betrachteten, waren weit effektiver als die abtrünnischen Elemente, die mit europäischer Unterstützung ihren persönlichen Ambitionen nachgingen.

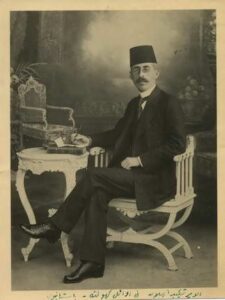

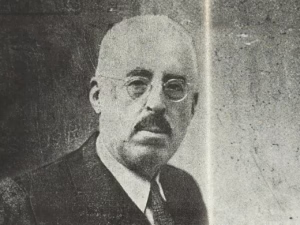

Das Symbol dieser Loyalität und Ehre unter den Intellektuellen war auch der libanesische Vertreter Emir Şekib Arslan, eine der wichtigen Figuren der Teşkilat-ı Mahsusa.

Wie der arabische Intellektuelle Ahmed eş-Şerebâsî sagte, war Şekip Arslan „mehr Osmanisch als die Osmanen selbst“. Er wurde 1869 im libanesischen Dorf Şuveyfe als Kind einer Drusenfamilie geboren. Sein Vater war ein niedriggradiger örtlicher Beamter. Die Arslan-Familie galt als eine der angesehensten Drusenstämme im Gebirgsteil des Libanon. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren einige Mitglieder der Familie Beamte, Diplomaten, Abgeordnete und Schriftsteller.

Şekip Arslan trat 1874 in die Maronitenschule Medresetü’l-Hikme in Beirut ein. Hier wandte er sich der Literatur zu und lernte neben Arabisch und Persisch auch Französisch. Später wurde er zur Medrese-i Sultaniye geschickt, um Türkisch zu lernen. Er studierte dort ein Jahr lang. Da er die Universität nicht besuchen konnte, bildete er sich selbst weiter.

In der Medrese-i Sultaniye beeinflusste ihn der berühmte ägyptische Theologe Muhammad Abduh, der sein Lehrer war. Er schrieb Artikel für einige der einflussreichsten Zeitungen jener Zeit, wie El-Ahram und El-Müeyyed.

1892 zog er nach Paris und London, Städte, die er während seines Lebens als imperialistische Bedrohung betrachtete. Dort traf er den berühmten ägyptischen türkischen Freund und Dichter Ahmet Şevki Bey. Noch im gleichen Jahr kehrte er nach Istanbul zurück und traf dort den Islamaktivisten Cemaleddin Efgani, der zu dieser Zeit ebenfalls in Istanbul war. Bis 1902 schrieb er Gedichte, führte wissenschaftliche Forschungen durch und veröffentlichte Artikel in den bekannten Zeitungen von Kairo und Beirut.

Er untersuchte handschriftliche klassische islamische Werke. Er übersetzte und veröffentlichte den Roman „Das Abenteuer von Ibn Serrâc“, in dem Chateaubriand die muslimischen Andalusier beschreibt. Ihm wurde der Titel „Emirü’l-Beyan“, also der Prinz der Rhetorik, verliehen.

Die Jahre 1902–1907 waren von politischem Wettbewerb und einem Machtverlust für die Familie Arslan geprägt, da sie in einen politischen Wettstreit mit einer rivalisierenden Beylik-Familie verwickelt war. Şekip, der kurzzeitig das Amt des Kaymakams von Şuf an der Stelle seines Onkels Mustafa übernahm, musste jedoch aufgrund des Drucks der rivalisierenden Canbulat-Familie zurücktreten.

Er unterstützte die Bemühungen der Jungtürken, das Teşkilat-ı Esasiye Gesetz zu verabschieden. Nach dem Erfolg der Jungtürkischen Bewegung im Jahr 1908 übernahm Şekip Arslan wieder das Amt, das als Symbol der Herrschaft der Familie Arslan in Şuf galt. Doch sein Wunsch war nicht das Amt des Kaymakams, sondern die Vertretung von Cebel-i Lübnan in Istanbul.

Obwohl er über den Verlust eines starken Sultans traurig war, unterstützte er nach der Abdankung von Abdülhamid die neu gegründete Regierung und deren Bestrebungen, ausländische Mächte aus dem Land zu vertreiben. Seiner Ansicht nach hing das Überleben des Osmanischen Reiches von der militärischen Stärke und der Fähigkeit zur Verteidigung ab. Im Oktober 1911 ging er, um gegen die italienischen Truppen zu kämpfen, die Libyen besetzt hatten. Er verbrachte ein Jahr als Soldat, Rettungshelfer und Propagandist. Er präsentierte der osmanischen Kommandantur in Damaskus einen Plan, um eine Gruppe von Soldaten und Offizieren an die libysche Front zu schicken. Unter seiner Führung gelang es den Beduinen-Soldaten, die unter britischer Kontrolle stehende ägyptische Grenze zu passieren.

Jedoch wurde er nicht über El-Arisch hinausgelassen und nach einer Zeit der Gefangenschaft mit einem Schiff nach Jaffa geschickt. Hier konnte er nicht bleiben und reiste mit einem Schiff nach Ägypten weiter. In den ersten Monaten des Jahres 1912 arbeitete er für das ägyptische Rote Kreuz und knüpfte während dieser Zeit eine Freundschaft mit dem Khedive Abbas Hilmi. Im April 1912 reiste er nach Tripolitanien und gewann während der Verteidigung von Tripolis die Freundschaft von Enver Pascha. In den Jahren 1911-1912 brachte er in der Zeitung El-Müeyyed Artikel heraus, in denen er seine Loyalität zum Osmanischen Ideal und seine Feindschaft gegenüber dem westlichen Imperialismus zum Ausdruck brachte. Für Arslan war Europa nicht eine Kultur, die man bewundern sollte, sondern eine imperialistische Bedrohung. Der britische Autor William Cleveland, der eine umfassende Studie über Şekip Arslan verfasste, beschrieb ihn als einen osmanischen patriotischen Aktivisten:

„Die größeren und kleineren westlichen Staaten waren darauf bedacht, Land und Einfluss auf Kosten des Osmanischen Reiches zu gewinnen. Für osmanische Patrioten wie Arslan bedeuteten diese Bedingungen den ständigen Kampf mit einer Reihe von Krisen. In diesen schwierigen Umständen trat Arslan hervor und wurde in den letzten Zuckungen des Reiches zu einem Symbol für Lebenskraft und tiefe Loyalität. In allen militärischen, ideologischen und politischen Kämpfen, die er in den letzten Jahren des Osmanischen Reiches führte, war er präsent.“

(William Cleveland, aus dem Buch „Der Kampf von Şekip Arslan“)

Für ihn stellte die italienische Invasion eine Herausforderung für das Osmanische Islam-System dar, und es erfordere eine „aktive Reaktion“, um „alles, was noch von unserer Ehre übrig ist, zu bewahren“.

In einem Artikel, den er in der Zeitung El-Müeyyed schrieb, sagte er:

„Statt ein Leben in der Suche nach Ehre zu führen, ist es besser, mit einem ehrlichen Tod zu sterben.“

„Bittet Allah, oh Osmanen des geschützten Reiches, für das Fortbestehen eurer Existenz auf der Erde und für die Befreiung von dem Joch um eure Hälsen! Bittet Allah, oh Orientalen, für den Erhalt dieses Staates, der nicht verschwinden darf! Nur Opfer werden bis in alle Ewigkeit weiterleben!“

(Şekip Arslan, El-Müeyyed Zeitung, 1911)

Arslans leidenschaftlicher Anti-Imperialismus würde sein ganzes Leben lang widerhallen.

Er hatte eine unerbittliche Kampagne gegen die europäische Verschwörung gestartet, die dazu geplant war, das Osmanische Reich langsam zu zerteilen und später das Mandatsystem zu etablieren.

Als er erfuhr, dass die osmanischen Truppen Trablusgarp verlassen würden, reiste er nach Istanbul, um die Regierung zu überzeugen, in Nordafrika weiterzukämpfen, doch er war erfolglos. Für ihn galt: „Wenn die Wüsten von Trablusgarp nicht verteidigt werden können, dann können auch die Gärten von Damaskus nicht verteidigt werden.“

Mit dem Beginn des Balkankriegs mobilisierte Arslan die Ressourcen des Roten Halbmonds und des Ägyptischen Wohltätigkeitsvereins für die Balkanflüchtlinge. Er glaubte, dass Trablusgarp und die Balkanstaaten aufgrund innerer politischer Konflikte verloren gegangen waren und dass ein starkes Regierungsprogramm zur Zusammenarbeit und Vereinigung notwendig war. Nach dem Babıâli-Putsch von 1913 unterstützte er das neue Regime und wurde zu dessen Sprecher. Er übernahm die Aufgabe, die Ziele des neuen Regimes den arabischen Völkern zu erklären. 1913 reiste er mit dieser Aufgabe nach Beirut, Damaskus und Jerusalem. Zusammen mit Abdulaziz Çaviş unternahm er eine Propagandareise nach Medina. Doch sein Standpunkt war nicht in Innenpolitik verankert, sondern er hatte eine praktischere Botschaft: Er glaubte, dass ein zerrissenes Imperium von Europa verschlungen werden würde. Aus diesem Grund sprach er sich entschieden gegen den arabischen Nationalismus aus.

In seinen Erinnerungen verteidigte Arslan diesen Kampf folgendermaßen:

„Ich sprach darüber, dass die Spaltung zwischen den Arabern und den Türken ziemlich seltsam und unnötig war und dass es notwendig war, sich fest an die Ideale des Imperiums zu klammern. Ich erklärte, dass ausländische Mächte die Schwierigkeiten zwischen Türken und Arabern ausnutzen würden, um eigene Interessen zu verfolgen, das Osmanische Land zu erobern und zu kolonisieren.“

(Şekip Arslan, „Erinnerungen eines arabischen Intellektuellen der Jungtürken“)

Für Arslan waren die Unterschiede zwischen Arabern und Türken entweder oberflächlich oder wurden von Imperialisten inszeniert. In einem Artikel, den er während der Trablusgarp-Invasion schrieb, sagte er:

„Die Bezeichnung ‚Araber und Türken‘ ist ein neuer Begriff. Es ist Selbstmord, das Osmanische Reich nicht als ein Ganzes zu definieren, sondern diese Art von Zusammensetzungen zuzulassen.“

Şekip Arslan, El Müeyyed Gazetesi, 1911

Arslan betrachtete das Konzept der lokalen Autonomie als einen Schritt in Richtung Kolonialisierung, als eine Einladung an die Kolonialmächte. Seiner Meinung nach entstanden Autonomiebestrebungen in den Provinzen aus unerklärbaren Ambitionen einiger arabischer Politiker, die Anerkennung suchten.

Was die arabischen Nationalisten als einen Freiheitskampf sahen, bezeichnete Arslan als heimtückischen Separatismus, der nach dem Krieg zu brutalen europäischen Besetzungen der arabischen Provinzen führen würde.

Mit diesen Sorgen setzte sich Arslan für die Idee des Osmanismus ein und argumentierte, dass man sich um diese Idee vereinen müsse. Aus diesem Grund zog er die Kritik vieler, insbesondere von Reşit Rıza, auf sich.

Im Sommer 1913 nahm Şekip Arslan an einer Reihe von Konferenzen teil, die von der Ittihatçı-Regierung organisiert wurden, um arabische Perspektiven zu äußern und Wege der Versöhnung zu finden. Für Şekip Arslan, der die Kritik an der Regierung als Sabotage betrachtete, war die vereinte zentrale Autorität besser als die anarchische regionale Autonomie. Im April 1914 wurde er zum Abgeordneten von Hauran gewählt. Zu dieser Zeit äußerte er keinen Protest gegen die Politik von Cemal Pascha in Syrien, die die besonderen Privilegien seiner Familie beseitigte. Er bevorzugte es, unter dem relativ lockeren Schirm des muslimischen Osmanischen Reiches zu leben, anstatt unter der Aufsicht Europas in einer christlich verwalteten autonomen Region. Zwischen 1914 und 1916 stand er in enger Zusammenarbeit mit Cemal Pascha.

Im Jahr 1915, während der Kanaloperation, bildete er eine 120-köpfige freiwillige Einheit aus Drusen und nahm an der Expedition teil.

Er opponierte gegen die harten Methoden von Cemal Pascha. Wegen der Niederlage im Kampf gegen den Hunger in Beirut und der Hinrichtungen geriet er in den folgenden Jahren in die Schusslinie der arabischen Separatisten. Obwohl Şekip Arslan versuchte, die Ereignisse zu verhindern, konnte er dies nicht verhindern. Im Sommer 1916 heiratete Şekip Arslan in Beirut und verließ Syrien Ende des Jahres. Ein Großteil des folgenden Jahres verbrachte er in Istanbul, wo er auf Regierungsebene und im Parlament darum kämpfte, internationale Organisationen dazu zu bewegen, Hilfe für den Libanon bereitzustellen. Ende 1917 und Mitte 1918 reiste er auf Einladung von Enver Pascha und mit speziellen Missionen nach Deutschland. Enver Pascha hatte Arslan beauftragt, die geheimen Pläne Deutschlands im Osten zu erfahren. Im Herbst 1918, während des Abschlusses des Waffenstillstands von Mudros, kehrte er nach Istanbul zurück. Auf dem Weg dorthin kehrte er mit einer Gruppe von Fliehenden erneut nach Berlin zurück. Von dort reiste er in die Schweiz, wo er das erste Jahr seines 28 Jahre dauernden Exils verbrachte. Im Jahr 1919 verbrachte er den Großteil des Jahres in der Schweiz und kehrte später nach Berlin zurück. Dort nahm er Kontakt zu den führenden Mitgliedern der Ittihat und Terakki auf. Mit der Hilfe von Talat Pascha wurde er zum Vorsitzenden des Orientclubs gewählt, der in Berlin gegründet wurde, um Muslime zu vereinen. In einem Bericht des britischen Außenministeriums wurde Şekip Arslan als „Führer der Türken in Berlin“ bezeichnet.

Im Juni 1921 reiste er auf Wunsch von Enver Pascha nach Moskau. Er trat im Namen der Umumi Alem İslam İhtilal Cemiyeti, die die Fortsetzung der Teşkilat-ı Mahsusa darstellte, in Aktion.

Später, im Sommer 1921, war er als Sekretär beim Syrien-Palästina-Kongress in Genf tätig. Im Mai 1922 nahm er an dem Kongress der Vereinigung der Unterdrückten Völker in Genf teil und hielt eine Rede. Im selben Jahr, im Juli, protestierte er in London gegen den Mandatsbeschluss des Völkerbundes für Syrien und Palästina. Im August reiste er nach Rom, um die Unterstützung der Italiener im Völkerbund zu sichern. Nach den Morden an den führenden Ittihatçı-Figuren in den Jahren 1921-22 erkannte Şekip Arslan, dass das Osmanische Reich sich nicht mehr erholen würde, und wandte seine Aufmerksamkeit auf die von Europäern besetzten arabischen Gebiete. Ende 1923 reiste er nach Istanbul, um eine gemeinsame türkisch-arabische Front zu bilden, um die Franzosen aus Syrien zu vertreiben.

Im Jahr 1924 ließ er sich in Mersin nieder und traf sich mit seiner Familie, die er seit sechs Jahren nicht mehr gesehen hatte.

Er trat in Kontakt mit arabischen Führern im Exil in der Schweiz und führte Gespräche mit deutschen Beamten in Berlin. Im Januar 1925 kehrte er wieder nach Mersin zurück.

Obwohl er acht weitere Monate dort verbrachte, hatte er nicht die Absicht, in dieser Stadt sesshaft zu werden, da er in keiner politischen oder sozialen Aktivität tätig war. Doch westliche Geheimdienstberichte behaupteten, dass er im Auftrag der türkischen Regierung Aktivitäten gegen die französische Besetzung Syriens organisierte. Der Rest seines Lebens war der Unabhängigkeitsbewegung der arabischen und islamischen Länder gewidmet.

Er führte eine internationale Kampagne für die Palästina-Frage…

Er kämpfte für die Unabhängigkeit von Irak und Syrien.

Er stand in Kontakt mit dem saudischen König Abdulaziz und dem Jemenitischen Führer Imam Yahya, die seiner Meinung nach eine relativ unabhängige Politik verfolgten.

Im Jahr 1930 setzte er sich als international bekannter Aktivist gegen die Besetzung von Marokko ein. In Sarajevo half er bei der Gründung der Mladi Muslimani Vereinigung, die auch Aliya Izzetbegović hervorgebracht hatte. Er setzte sich unermüdlich dafür ein, die Palästina-Frage weltweit bekannt zu machen.

Er verbrachte sein ganzes Leben damit, die Würde und Unabhängigkeit des Ostens gegen den westlichen Imperialismus zu verteidigen.

Şekip Arslan verstarb am 9. Dezember 1946 in Beirut, seiner Geburtsstadt, und hinterließ die ehrenvollen Seiten dieses Kampfes für die Würde sowie zahlreiche wertvolle Werke und Hunderte von Artikeln.

Dieser große türkfreundliche osmanische Intellektuelle, der Gefährte von Enver Pascha und die ideologische sowie praktische Figur der Teşkilat-ı Mahsusa, Şekip Arslan, wurde in Beirut geboren… Das Beirut dieses mutigen und treuen Aktivisten bewahrt weiterhin sein Andenken.