Die Politik der Türkifizierung der Kurden wurde von den damaligen Führungskräften als ein natürlicher Bestandteil des „Westlichkeitsprojekts“ betrachtet. Ähnlich wie die Alphabetreform, die den bewussten Bruch mit der islamischen Kulturzone ausdrückte, das Prinzip der Säkularisierung, das darauf abzielte, die Religion aus dem öffentlichen Leben zu entfernen, die Schaffung einer nationalen Geschichte durch die neue Geschichtsauffassung, die Sprachreform, die auf die Beseitigung arabischer und persischer Lehnwörter aus der Sprache abzielte, und die Wahl des westlichen, christlich geprägten Rechtssystems, wurde auch die Assimilation der Kurden von den herrschenden Kreisen als notwendig erachtet, um einen nationalen Staat zu gründen. Die Empfehlungen von Ausländern wie Bischoff und anderen, die die Kurden aus einer nationalistischen Perspektive als fremde Elemente betrachteten und eine „grobe“ Assimilation zur Türkifizierung vorschlugen, spielten eine förderliche Rolle bei der Umsetzung dieser Politik.

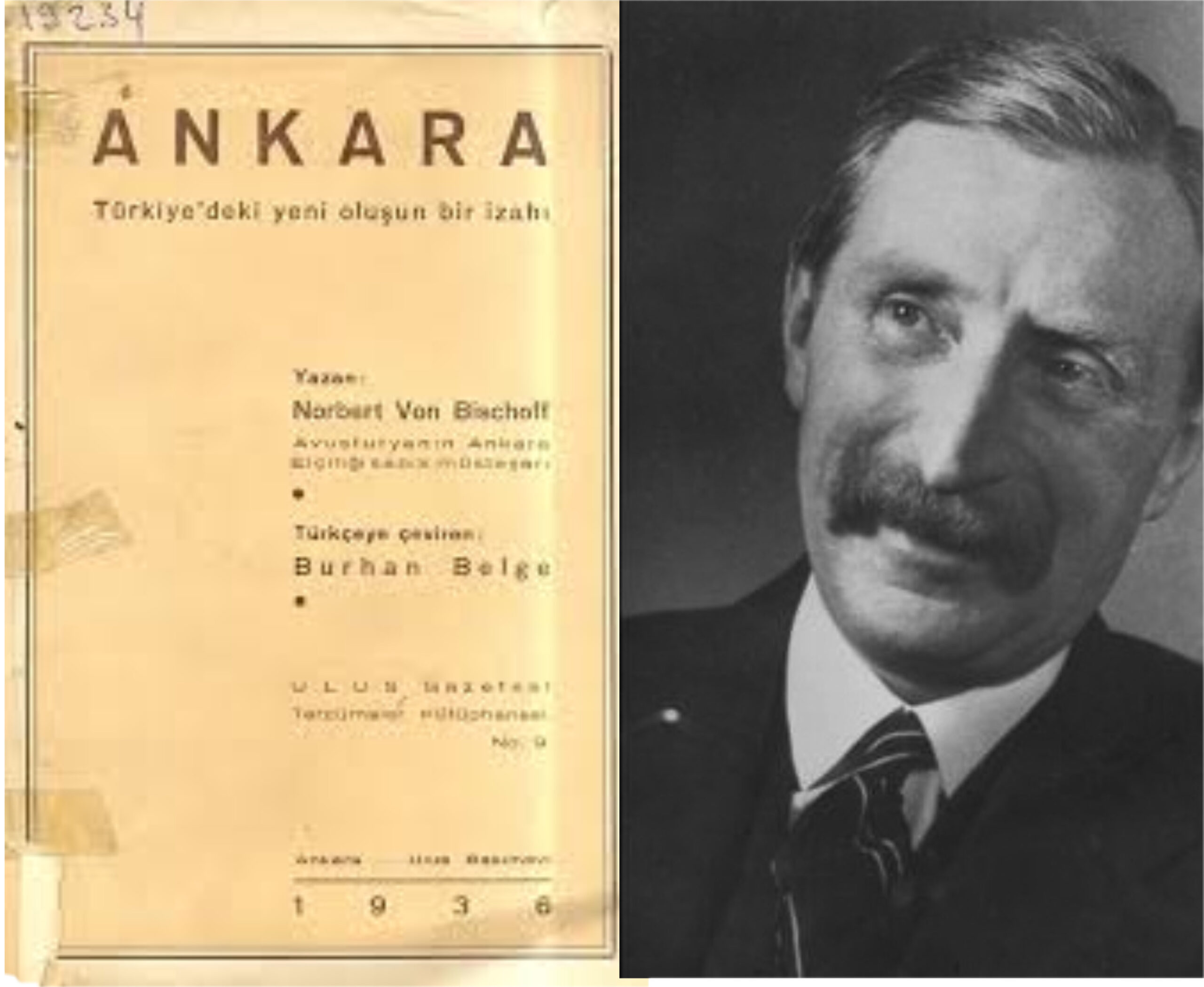

Norbert Von Bischoff wurde im September 1930 in die Türkei entsandt, wo er zunächst zwei Jahre lang als Botschaftsrat unter dem österreichischen Botschafter August Ritter von Kral tätig war. Im Jahr 1933 übernahm er die Position des Botschafters. Nach der Gründung der Republik Türkei beschrieb Bischoff die Dynamiken der Revolutionen und der umgesetzten Politiken in seinem Werk „Ankara, Eine Deutung des neuen Werdens in der Türkei“ aus der Perspektive eines Mentors. Dieses Buch wurde 1936 von Burhan Belge unter dem Titel „Ankara, Türkiye’deki Yeni Oluşun Bir İzahı“ ins Türkische übersetzt und veröffentlicht.

In seinem Buch spricht Bischoff davon, dass der Soldat, der im Ersten Weltkrieg als „Osmanlischer“ in den Krieg zog, am Ende als „Türke“ aus dem Krieg hervorging und dass der Bedarf an der Gründung eines neuen, auf der türkischen Identität basierenden Nationalstaats entstanden sei. Laut Bischoff muss dieser Staat den westlichen Normen entsprechen und eine moderne Nation sein. Für Bischoff gibt es zwei Hauptprobleme, die die Türkei auf ihrem Weg zur Modernisierung überwinden muss: „das Konzept der Nation“ und „moderne Technik“. Seiner Ansicht nach können diese beiden Fragen nicht durch die traditionelle Lebensauffassung des türkischen Volkes gelöst werden. „Das Konzept der Nation und moderne Technik sind Kinder der westlichen Welt und völlig fremd der islamischen Welt. Diese können nicht einfach aus der westlichen Zivilisation herausgenommen und in die Gesellschaft des Ostens eingeführt werden“ (S. 214). Denn die westliche Kultur habe sich im 20. Jahrhundert von der westlichen Kultur entfernt und sei zur Weltkultur geworden, die, kurz gesagt, ohne geografische Grenzen nur noch als „Kultur“ zu verstehen sei… „Wenn das türkische Volk diese beiden Elemente annehmen möchte, wird es in diese Kultur eintreten und sich von der islamischen Kultur entfernen, die in den letzten Jahren in jeder wichtigen Lebensfrage eine völlig entgegengesetzte Richtung eingeschlagen hat“ (S. 215).

Bischoff sieht das Thema, den islamischen Kulturkreis zu verlassen und in die westliche Kultur einzutreten, als den Aufbau der türkischen Nation. „Die geistigen und technischen Voraussetzungen der Sache zu erfüllen, das ist die Aufgabe, die Mustafa Kemal und seine Nachfolger erwartet. Der Aufbau der türkischen Nation.“ (S. 215) Mit diesen Worten hat er den Westlichkeits-/Modernisierungsprozess als zwingende Voraussetzung für den Aufbau der neuen Republik formuliert und die Bedingung gestellt, den islamischen Kulturkreis zu verlassen und sich bedingungslos der westlichen Kultur anzuschließen.

Seiner Ansicht nach haben „die Türken die Entscheidung getroffen, den islamischen orientalischen Kulturraum zu verlassen und in den westlichen Kulturraum einzutreten“ (S. 233). Der türkische nationale Geist ist entschlossen, diese Kultur, die er für allgemein und allen zugänglich hält, in ihrer ganzen Vollständigkeit und Klarheit zu übernehmen. Ein solcher Schritt könne nur von Ländern des Orients gemacht werden, die keinen Nutzen mehr aus der Tradition ziehen. Aus diesem Grund hat sich das türkische Volk entschieden, die universelle Kultur der Gegenwart in all ihren Aspekten und in ihrer Klarheit zu übernehmen und verzichtet darauf, diese Kulturformen durch den sogenannten nationalen Stempel zu verändern oder herabzuwürdigen.“ (S. 234).

Für Bischoff ist „die Nationalwerdung“ das wichtigste Element dieses Projekts. „Die Gesellschaft, die das türkische Volk zum ersten Mal hervorbringt, wird in ihrer Struktur und Organisation vollständig der Gesellschaft im Westen entsprechen. (…) In der neuen Gesellschaft wird der Türke „sesshaft“ sein und auf seinem eigenen Land – nur auf seinem eigenen Land – verwurzelt sein. Zum ersten Mal hat der Türke ein Land erworben, das ihm gehört, das materiell vorhanden und geografisch real ist. Ein Land, das ihm gehört, auf dem ihm Aufgaben auferlegt werden, und er ist allein für die Verantwortung dafür zuständig.“ (S. 226).

Das westliche Gesellschaftsmodell, das Bischoff als Vorbild präsentiert, ist eine Gesellschaft, in der, basierend auf historischen Erfahrungen, die ethnische Gruppe, die die Mehrheit in ihrem geografischen Raum bildet, die alleinige Herrschaft hat, die anderen Gruppen assimiliert werden und diejenigen, die nicht assimiliert werden können, als legitim zerstört werden.

Bischoff sieht die ersten Schritte des „Nationwerdungsprozesses“ in der Vertreibung der Armenier und dem Bevölkerungsaustausch mit den Griechen. Er akzeptiert die Vertreibung und den Austausch als Teil des „Nationwerdungsprojekts“ als entschuldbar und legitim. Die folgenden Sätze aus dem Buch spiegeln diese Perspektive genau wider: „Es ist zweifellos, dass unter Berücksichtigung der enormen Veränderungen zwischen 1914 und 1934, das türkische Volk in Bezug auf seine Mentalität und Struktur eine so einheitliche nationale Landschaft präsentiert, dass wir den türkischen Nationalstaat bereits als vollständig betrachtet werden können. Dieser schnelle Erfolg wurde durch die zwei wichtigsten und traurigsten Ereignisse ermöglicht, die als Völkermord angesehen werden: die Vertreibung der Armenier aus Anatolien im Ersten Weltkrieg und der Bevölkerungsaustausch der anatolischen Griechen mit den Thrakischen Türken nach dem Unabhängigkeitskrieg.“ (S. 217). „Jedoch war es nur durch die vollständige Vernichtung der Griechen und Armenier in Anatolien möglich, einen türkischen Nationalstaat zu gründen und eine Gesellschaft, die vollständig türkisch ist, zu schaffen. Anatolien und damit ganz Türkei begann, seit der Vertreibung der Griechen und Armenier, im Allgemeinen einen nationalen Stempel zu tragen.“ (S. 221). „Die unersetzliche Bedeutung der Vertreibung der Armenier und Griechen liegt nicht nur in der ethnologischen Vorteilhaftigkeit für die nationale Einheit der Türkei, sondern zeigt auch ihre Auswirkungen im sozialen Bereich.“ (S. 224).

Laut Norbert Von Bischoff kann das „Nationwerdungsprojekt“ nicht nur durch die Vertreibung der nicht-muslimischen Elemente erreicht werden. Es muss auch die Assimilation der nicht-türkischen, aber muslimischen und in Anatolien lebenden fremden Gruppen erfolgen. Die Gruppe, bei der gegebenenfalls Gewalt angewendet werden muss, sind die Kurden. Bischoffs Ansichten zu diesem Thema sind wie folgt:

Die Türkisierung der verschiedenen muslimischen Gemeinschaften im anatolischen Raum begann sich schnell zu verwirklichen, mit der Unterstützung des nationalen Willens und der Eindringung der Umsiedlungswege bis an die abgelegensten Orte. Aber eines dieser fremden Elemente ist in Bezug auf die Anzahl so groß, dass seine Vertretung bisher auf viele Schwierigkeiten gestoßen ist und sicherlich auch in Zukunft schwierig sein wird. Die Kurdenfrage ist noch nicht gelöst. Der erste Versuch, alle Kurden unter türkische Herrschaft zu bringen, führte zu einer großen Rebellion, deren Niederschlagung von 1921 bis 1926 viele Opfer, Geld und Zeit kostete. Es wäre jedoch falsch, diese Rebellion als national zu bezeichnen; vielmehr hatte sie eine rein soziologische Bedeutung. Als die Stammesführer der Kurden durch die moderne, demokratische, zentralisierte Regierungsform gezwungen wurden, ihre patriarchalische Macht über die Bevölkerung aufzugeben, sahen sie ihre Interessen bedroht und gingen zur Rebellion über. Eine Regierung aus Ankara, die versuchte, neben der Religion Muhammads auch die überlieferten Weltordnungen der Vorfahren zu stören, war für diese Menschen eine antireligiöse Regierung. Mit solchen Parolen aufgehetzt, griff die Bevölkerung schließlich zu den Waffen. Und diese Regionen haben auch heute noch nicht die nötige Sicherheit erlangt.

Was in diesen fernen Ländern, die den Europäern verschlossen sind, geschieht, können wir in allen Einzelheiten nicht wissen. Aber eines ist sicher: Die Türkei versuchte, das in der nationalen Republik als ethnische Trennung betrachtete stammesgesellschaftliche Kurdischsein, ohne Heuchelei oder Lügen, mit einer offenen und aufrichtigen Gewalt vollständig zu beseitigen. In diesem Zusammenhang wurden die aufständischen Scheichs gehängt, widerspenstige Stämme an andere Orte verlegt, Eisenbahnen und Volksschulen gebaut, kurz gesagt, alle politischen Maßnahmen und Zwangsinstrumente des modernen Staates wurden eingesetzt. So erfüllte sich das ewige Gesetz Anatoliens, das seit Tausenden von Jahren viel größere und wertvollere Völker als die Kurden verschlungen hat.

„Wenn die Türkei sicher gewesen wäre, dass sie in zwanzig oder dreißig Jahren auf natürliche Weise, ganz in Ruhe und ohne jeglichen äußeren Einfluss, alle Kurden Anatoliens würde repräsentieren können, hätte sie auf die Wirkung dieses Gesetzes vertraut. Doch es gab keinen Grund, auf eine solche Hoffnung zu bauen.

Die Kurden haben sich an einem Punkt niedergelassen, an dem sich die wichtigsten Machtlinien der asiatischen Weltpolitik kreuzen – aufgeteilt zwischen der Türkei, dem Iran und dem Irak. Die durch den Einfluss der Briten stark entwickelte kurdische Nationalbewegung im Raum Mossul hindert die Kurden in der Türkei daran, sich automatisch zu „vertürken“, und trotz streng geschlossener Grenzen dringen nationale Einflüsse dennoch ein und greifen bedrohlich in die religiösen und sozialen Komponenten der Kurden ein.

Deshalb stellt die Existenz der kurdischen Minderheit, die kaum eine Million beträgt, nicht nur einen Widerspruch zur Verfassung des türkischen Staates dar, sondern auch – angesichts der aktuellen Situation Anatoliens – eine Gefahrenquelle, die die Türkei in einem Moment, in dem sie nicht in der Lage ist, eine solche Last zu tragen, in blutige Unruhen und Kämpfe stürzen kann. Aus diesem Grund ist die türkische Regierung gezwungen, dieses gefährliche Problem schnell zu lösen – das heißt, zur Härte zu greifen.

Alle anderen Mittel – selbst wenn sie theoretisch möglich wären – ließen sich nicht mit dem Mechanismus der politischen Ereignisse in Asien in Einklang bringen. Denn im Gegensatz zu Europa, wo das System der Minderheitenrechte zwar auf einer soliden völkerrechtlichen Grundlage ruht, in der Praxis aber meist wirkungslos bleibt, existieren die politischen, psychologischen und kulturellen Faktoren, die diese zweifelhafte Existenz rechtfertigen, nicht zwischen Türken und Kurden.

Wenn keine äußeren Zwangseingriffe den Verlauf der Ereignisse aufhalten, sind zwei Generationen ausreichend, um die Kurden Anatoliens zu „verstaatlichen“ – also zu Türken zu machen. Doch die Existenz der Kurden, die heute die einzige geschlossene Minderheit der Türkei darstellen, kann aufgrund ihrer sozialen und wirtschaftlichen Rückständigkeit die nationale Einheit der türkischen Republik und Gesellschaft – eine Einheit, die durch die Vertreibung der Armenier und Griechen erreicht wurde – nicht gefährden.“ (S. 221–224)

In seinem Buch tritt Bischoff einerseits als eine Art Mentor für die Führungselite der neuen Türkischen Republik auf, andererseits entschlüsselt er den geistigen Hintergrund der ab 1924 verfolgten politischen Maßnahmen. Seiner Ansicht nach hat die neue Türkische Republik, um Teil der westlichen Gesellschaft zu werden, den islamischen Kulturraum als bewusste zivilisatorische und kulturelle Entscheidung verlassen und den Nationalismus zu ihrer zentralen Leitidee erhoben. Mit den Worten: „Der neue türkische Staat ist glühend laizistisch. Im Bestreben, das neue geistige Leben des türkischen Volkes zu lenken und zu gestalten, erkennt er den Nationalismus als höchste Kraft an und greift nur so lange nicht in die Religion ein, wie diese das akzeptiert.“ (S. 257) erläutert er sowohl das treibende Prinzip der verfolgten Politik als auch die engen Grenzen, innerhalb derer der Religion überhaupt noch ein Platz zugestanden wird.

Die Politik der Turkifizierung der Kurden wurde von der damaligen Führung als selbstverständlicher Bestandteil des „Verwestlichungsprojekts“ betrachtet. So wie die bewusste Abkehr vom islamischen Kulturraum im Schriftreformgesetz zum Ausdruck kam, wie das Prinzip des Laizismus auf die vollständige Verdrängung der Religion aus dem öffentlichen Leben abzielte, wie mit der neuen Geschichtsthese eine nationale Geschichte konstruiert wurde, wie im Rahmen der Sprachreform arabische und persische Begriffe als Relikte einer alten Kultur systematisch aus der Sprache entfernt wurden oder wie das auf christlichen Ursprüngen beruhende westliche Rechtssystem übernommen wurde – ebenso galt die Assimilation der Kurden für die Führungselite als notwendige Voraussetzung zur Errichtung eines Nationalstaates. Dass Bischoff und andere Ausländer aus nationalistischer Perspektive die Kurden als fremdes Element betrachteten und ihre notfalls „brutale“ Assimilation empfahlen, hatte einen stimulierenden Einfluss auf die durchgeführten Maßnahmen.

Letztlich hat sich die seit den frühen Jahren der Republik verfolgte Politik der Kurdenassimilation im Bestreben, einen westlich normierten Nationalstaat zu errichten und zur westlichen Welt zu gehören, als kontraproduktiv erwiesen. Die verfolgte Politik entsprang nicht etwa einem ethnischen Hass gegenüber den Kurden, sondern dem Bemühen, eine Nation zu erschaffen, die durch eine einzige Ethnie repräsentiert wird. Die Erfahrung von rund achtzig Jahren hat gezeigt, dass das Projekt der Verwestlichung zahlreiche Konfliktfelder wie Laizismus vs. Islam, Kurden vs. Türken u. a. hervorgebracht und den gesellschaftlichen Zusammenhalt geschwächt hat. Der Geist, der die nach 1921 verfassten Verfassungen durchzieht, ist geprägt von dieser Sichtweise: Ein von oben aufgezwungenes Nationenbildungsprojekt, bei dem jeder Einspruch und jede Forderung nach Rechten als staatsfeindlich angesehen und bestraft wurde. Nun ist es an der Zeit, dieses uns aufgezwungene Zwangskorsett abzulegen und eine zivile Verfassung zu schaffen.