In den letzten zwei Jahren hat sich Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, zunehmend von ihrem wichtigsten legislativen Erfolg, dem Grünen Deal der EU, entfernt. Stattdessen hat sie eine weitreichende Liberalisierungsinitiative gestartet, die das Risiko birgt, die Rolle der EU als führender globaler Standardsetzer zu schwächen.

Mit dem Bestreben, der EU zu folgen und eigene Schritte zu unternehmen, um den Zauber des Marktes zu entfesseln, weht der Deregulierungswind über den Atlantik. Auf den ersten Blick könnte diese Veränderung als direkte Folge der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus erscheinen. Diese Betrachtung vernachlässigt jedoch die tieferliegenden strukturellen Dynamiken, die dabei eine Rolle spielen.

Seit Beginn des Jahres 2023 hat Ursula von der Leyen, zwischen weit verbreiteten Protesten von Landwirten und Aufrufen einiger EU-Mitgliedstaaten, „eine Pause von der Regulierung einzulegen“, zunehmend Abstand von ihrem wichtigsten legislativen Erfolg, dem Grünen Deal, genommen. Dieser Rückzug hat viele überrascht, aber letztlich hat er ihr die Möglichkeit eröffnet, eine zweite Amtszeit zu gewinnen.

In der Zwischenzeit hat der von von der Leyen beauftragte ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, in seinem Bericht über den Zustand der EU-Wirtschaft die Auffassung gestützt, dass viele der Wettbewerbsprobleme des Blocks auf „widersprüchliche und einschränkende Vorschriften“ zurückzuführen sind. Im Einklang mit diesem Bericht hat von der Leyen die Wettbewerbsfähigkeit der EU mit einer Roadmap namens „Kompass für Wettbewerbsfähigkeit“ vorangetrieben, die darauf abzielt, die administrativen Lasten erheblich zu verringern, indem sie das „regulatorische Umfeld vereinfacht“ und „Geschwindigkeit und Flexibilität unterstützt“.

Diese Versprechen sind eigentlich nicht neu. Bereits 2002 versuchte die Kommission, das Bürokratie-Monster zu beseitigen und alle neuen Initiativen einer strengen Wirkungsbewertung zu unterziehen, um das wirtschaftliche Wachstum zu fördern. Die Ironie dabei ist, dass auch die Bestimmungen des Grünen Deals der EU, der heute scharf kritisiert wird, ähnliche Bewertungen durchlaufen und genehmigt worden waren.

Neu ist jedoch die Entscheidung der Kommission, den umstrittenen und intransparenten Gesetzgebungsmechanismus des „Omnibus-Gesetzes“ zu nutzen, um die Deregulierungsagenda voranzutreiben.

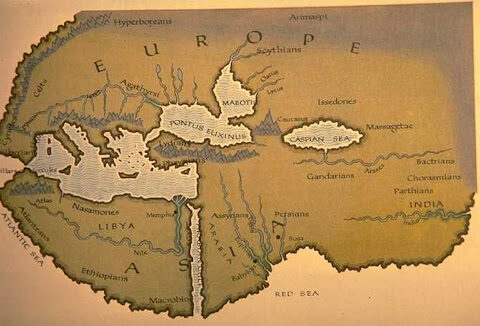

Omnibus-Gesetze kombinieren viele miteinander nicht zusammenhängende Regelungen in einem einzigen umfassenden Gesetzesentwurf und werden häufig ohne öffentliche Beteiligung schnell verabschiedet. Dieser Ansatz verletzt das lang etablierte Gesetzgebungsprinzip, dass jedes Gesetz sich auf ein einziges Thema konzentrieren sollte. Dieses Prinzip ist so grundlegend, dass das römische Recht solche Gesetze als „lex satura“ („Mischgesetz“) bezeichnete und verbot.

Historisch gesehen hat die EU das Omnibus-Verfahren nur selten verwendet und es in der Regel genutzt, um veraltete regulatorische Rahmenwerke in Bereichen wie dem Verbraucherschutz und der Finanzaufsicht zu modernisieren. Im Gegensatz dazu stellt das von der Kommission vorgeschlagene Omnibus-Paket zur Vereinfachung eine umfassende und systematische Überarbeitung kürzlich eingeführter Politiken dar, die noch nicht vollständig umgesetzt wurden.

Der vollständige Entwurf des mit Spannung erwarteten Vorschlags wird bis zum 26. Februar nicht veröffentlicht. Es wird jedoch erwartet, dass dieser Vorschlag wichtige Gesetze, die in den letzten zwei Jahren in Kraft traten, wie die Corporate Sustainability Reporting Directive, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive und die EU-Taxonomie für nachhaltige Finanzen, außer Kraft setzen wird.

Dieser beispiellose Rückschritt würde die sorgfältig verhandelte regulatorische Struktur für nachhaltige Entwicklung, die in der EU geschaffen wurde, faktisch aufheben, bevor sie zu bedeutungsvollen Ergebnissen führt. Aber auch andere Omnibus-Pakete für verschiedene Sektoren sind in Arbeit; diese werden Finanzregulierungen, Besteuerung und öffentliche Beschaffungen betreffen.

Allgemeiner betrachtet signalisiert die Annahme von Omnibus-Gesetzen als bevorzugtes Gesetzgebungsverfahren einen grundlegenden Wandel in der regulatorischen Herangehensweise der Europäischen Kommission, der sowohl die rechtliche Vorhersehbarkeit, auf die Unternehmen angewiesen sind, als auch die rechtliche Sicherheit, die notwendig ist, um Investitionen in grüne und digitale Übergänge anzuziehen, gefährden könnte.

Wie die Initiative für die Union der Kapital- und Investitionsmärkte vorschlägt, könnte die Deregulierung durch die Kommission in einer Zeit, in der die EU ihre Wettbewerbsfähigkeit und Kapitalgewinnung stärken muss, das Vertrauen der Investoren und die regulatorische Stabilität untergraben. Aufgrund der zunehmenden politischen Unsicherheit sind die grünen Investitionen in Europa bereits im Jahr 2024 um 6,5 % zurückgegangen.

Darüber hinaus wird der unorthodoxe Ansatz der Kommission zur Politikgestaltung wahrscheinlich eine kostspielige Welle rechtlicher Auseinandersetzungen über die Auslegung und Gesetzmäßigkeit der „vereinfacht“ erlassenen Vorschriften auslösen. Noch schlimmer könnte dieser Ansatz die Fähigkeit der Kommission, ihre grundlegenden Aufgaben zu erfüllen – die EU-Wirtschaft zu regulieren und soziale Politiken zu gestalten, die den europäischen Bürgern Wohlstand und Sicherheit bieten – erheblich einschränken.

Zukünftige Historiker könnten die Annahme von Omnibus-Gesetzen durch die Kommission als einen entscheidenden Moment im verlorenen Jahrzehnt der europäischen Politikgestaltung ansehen. Die fünf Jahre, die für den Aufbau eines integrativen, zukunftsorientierten regulatorischen Rahmens aufgewendet wurden, könnten von fünf Jahren der systematischen Zerstörung dieses Rahmens durch die Wünsche einer privilegierten Minderheit gefolgt werden.

Wenn die EU die Deregulierung weiterhin verfolgt, könnte sie eines ihrer wertvollsten Vermögenswerte verlieren. Die bisher umgesetzten effektiven Vorschriften haben über Jahre hinweg das wirtschaftliche und soziale Fortschreiten unterstützt und die globale Wirkung des Blocks gestärkt. Eine großflächige Deregulierung könnte sich zu einem selbstverschuldeten Fiasko entwickeln, das die Fähigkeit der EU, die Europäer zu schützen, behindert und gleichzeitig ihre verbleibende Glaubwürdigkeit als Regelsetzer erheblich schwächt.

Der Vereinfachungsversuch der EU – wie er sich auch in zukünftigen Omnibus-Gesetzentwürfen manifestieren wird – zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu steigern, aber es ist unvermeidlich, dass dies den „Brüsseler Effekt“ untergräbt und genau das Gegenteil bewirken wird. Der Block steht nun vor einer sehr schwierigen Wahl: Entweder wird er weiterhin globale Standards setzen oder seine regulatorische Grundlage zerstören und durch die Verringerung seines Einflusses auf der Weltbühne das Engagement für die Rechtsstaatlichkeit, auf dem das gesamte EU-System basiert, dramatisch schwächen.

*Alberto Alemanno ist Professor für Europarecht an der Pariser Hochschule für Wirtschaft und Management (Paris School of Business) und derzeit Demokratie-Forscher am Ash Center for Democracy and Innovation der Harvard University. Seit 2024 schreibt er für Project Syndicate.