Der 1700. Jahrestag des Konzils von Nicäa: Die Weggabelung von Einheitsglauben und Trinität

Tauhīd und Trinität am Scheideweg: Das Konzil von Nicäa

Die christliche Welt feiert in diesem Jahr den 1700. Jahrestag des Konzils von Nicäa – der ersten großen Versammlung des frühchristlichen Zeitalters. Das im Jahr 325 n. Chr. einberufene Konzil gehört nicht nur zu den wichtigsten Wendepunkten der Kirchengeschichte, sondern der gesamten Menschheitsgeschichte. Denn die dort gestellten Fragen – „Warum kamen sie zusammen? Worüber sprachen sie? Welche Beschlüsse fassten sie, und wie gingen sie auseinander?“ – werden seit Jahrhunderten diskutiert, und ihre Antworten hallen bis heute nach.

Die in den ägyptischen Kirchen begonnene Auseinandersetzung breitete sich rasch über das gesamte Römische Reich aus. Eusebius von Caesarea in Palästina (gest. 339), den die Kirche mit dem ehrenvollen Titel „Fürst der Historiker“ rühmte, schrieb, dass diese Streitigkeiten die brüderliche Gemeinschaft der Christen schwächten – was Kaiser Konstantin beunruhigte. Da Eusebius ein Freund des Kaisers war, schrieb er nichts, was diesem schaden oder ihn in ein falsches Licht rücken könnte.

Tatsächlich hatte Kaiser Konstantin, der am 18. September 324 in der Schlacht von Chrysopolis (heute Üsküdar) seinen Rivalen Licinius besiegt hatte, die Städte des östlichen Mittelmeerraums inmitten eines erbitterten Glaubensstreits vorgefunden. Dieser Streit ging als der Arianische Konflikt in die Geschichte ein. Die Stimme des Arius, die in Ägypten erklang, hatte Syrien, Antiochia, Konstantinopel und Kleinasien erreicht und schließlich auch das Ohr Konstantins.

Um diesen Brand zu löschen, ergriff der Kaiser die Initiative. Er sandte Briefe an alle bedeutenden Bischöfe des Mittelmeerraums und Kleinasiens und lud sie nach Nicäa (heute İznik) ein. So kam das erste große Konzil der christlichen Geschichte zustande.

DER PROPHET UND DIE ARIANER

Doch diese Versammlung war nicht nur für das Christentum von Bedeutung, sondern auch für die islamische Welt. Denn hier standen sich erstmals der reine Einheitsglaube (Tauhīd) und die Trinitätslehre gegenüber. Hier wurde das erste Glaubensbekenntnis (Credo) formuliert, hier erhielten die theologischen Richtungsstreitigkeiten ihre offizielle Gestalt. In Nicäa war es der Libyer Arius, der den reinen Monotheismus und den wahren Glauben verteidigte; die Trinität wurde von Athanasius von Alexandria vertreten.

Jahrhunderte später erinnerte der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) an diese historische Auseinandersetzung, als er Kaiser Herakleios von Byzanz einen Brief sandte, in dem er ausdrücklich auf die „Arianer“ Bezug nahm. Leider wurde dieser Brief, der bei al-Buchari und Muslim überliefert ist, in manchen Übersetzungen verfälscht, indem der Begriff „Ariyisiyin“ fälschlich mit „Bauern, Untertanen oder Bürger“ wiedergegeben wurde. In Wahrheit wies der Gesandte Gottes direkt auf die Anhänger des Arius hin, die den unverfälschten, monotheistischen Glauben bewahrten.

Die Botschaft des Propheten war klar: „Tritt in den Islam ein, damit du Frieden findest. Tritt in den Islam ein, damit Gott dir doppelten Lohn gewährt. Und wenn du dich abwendest, wird die Sünde der Arianer auf dich fallen.“

Dieser Satz ist mehr als eine historische Randnotiz – er ist ein Wegweiser, der mitten ins Herz der Wahrheit trifft. Doch falsche Übersetzungen haben insbesondere die Enkel Fatihs lange davon abgehalten, diese große Wahrheit zu erkennen.

Die entscheidende Frage lautet daher: Wer war Arius? Und warum nimmt er im Wort des Gesandten Gottes eine so herausragende Stellung ein?

WER WAR ARIUS?

Arius war seiner Herkunft nach Amazigh (Berber). Er wurde im Jahr 256 n. Chr. in Qurina (dem heutigen Schahat) geboren, einer Stadt in der Region Dschabal al-Achdar im Osten des heutigen Libyen. Diese uralte Stadt hatte im Lauf der Geschichte viele Gelehrte und Wissenschaftler hervorgebracht. Der bekannteste unter ihnen war der Mathematiker und Geograph Eratosthenes. Eratosthenes war der Erste, der den Begriff „Geographia“ prägte, und er führte eine Messung des den Erdkreis umgebenden Meeres durch, wodurch er sich einen bleibenden Platz in der Wissenschaftsgeschichte sicherte.

In jungen Jahren zog Arius nach Alexandria, wo er sich niederließ. Doch seine geistige Reise beschränkte sich nicht auf diese Stadt: Er reiste auch nach Antiochia. Dort studierte er bei Lucianus, einem der führenden monotheistischen Gelehrten des frühen Christentums. Dieser große Gelehrte, der unter dem Namen „Lucianus der Märtyrer“ in die Geschichte einging, war von Kaiser Maximian wegen seines Eintretens für den Glauben an den einen Gott hingerichtet worden. Lucianus hinterließ tiefe Spuren in Arius’ geistigem Leben und inspirierte seinen späteren Kampf.

Zu jener Zeit tobten in den christlichen Gemeinden Alexandrias heftige theologische Debatten. Auf der einen Seite stand Bischof Alexander von Alexandria, der die Gottheit Jesu vertrat. Auf der anderen Seite standen Arius und seine Anhänger. Sie lehrten, dass Jesus ein Diener Gottes sei, ein geschaffenes Wesen, und deshalb nicht ewig sein könne.

Die Lehren des Arius fanden rasch Resonanz unter den einfachen Gläubigen. Meletius, ein weiterer Bischof aus Alexandria, stellte sich ebenfalls auf die Seite des Arius und verschärfte so die Auseinandersetzung. Arius stützte sich auf die Heilige Schrift und lehrte, dass Jesus zwar das „Wort Gottes“ sei, aber als geschaffenes Wesen nicht ewig existiere. Diese Ansicht erschien den Menschen logisch und schützte die Einheit Gottes. Deshalb fand seine Botschaft eine tiefe Aufnahme.

Die Chronisten jener Zeit beschreiben Arius als einen kraftvollen Redner und charismatischen Führer. Sie sagen über ihn: „Er sprach mit großer Eindringlichkeit, konnte die Massen bewegen, war von schlanker Gestalt, hatte durchdringende Blicke und trug schlichte, aber anziehende Kleidung.“ Diese Eigenschaften verliehen seiner Botschaft zusätzliche Wirkungskraft.

Als überzeugter Monotheist setzte Arius seinen Kampf für den Einheitsglauben innerhalb des Christentums mit Entschlossenheit fort. Er schrieb zahlreiche Briefe, um seine Überzeugungen zu verbreiten. Einen dieser Briefe sandte er an Eusebios, den Bischof von Nikomedia (dem heutigen İzmit), der als einer seiner engsten Verbündeten galt und Arius’ Anliegen unterstützte. (Dabei darf man Eusebius von Caesarea nicht mit Eusebios von Nikomedia verwechseln.)

In seinen Briefen legte Arius klar dar, dass Jesus ein geschaffenes Wesen und Diener Gottes sei, nicht ewig existiere und zwar Gottes Wort und Geist sei, aber nicht Gott selbst. Arius, der Anführer der Monotheisten, berief sich sowohl auf die Auslegungen der Kirchenväter als auch auf Evangelientexte, um zu beweisen, dass Christus lediglich „Abdullah“ (Diener Gottes) und „Geschöpf“ sei. Seine Gedanken blieben nicht auf einen engen Kreis beschränkt: Sie verbreiteten sich von Stadt zu Stadt, wurden in Kirchen, auf Marktplätzen und in öffentlichen Versammlungen diskutiert. Große Teile der Bevölkerung lauschten seiner Botschaft, weil sie darin die Klarheit des Monotheismus und die Ruhe der Vernunft fanden.

DIE MONOTHEISTISCHEN CHRISTEN

Bald verbreiteten sich die Lehren des Arius in der gesamten christlichen Welt. Sie wurden zur stärksten Strömung innerhalb des Christentums. Die Anhänger des Arius wurden nun „die monotheistischen Christen“ oder „Muwahhids“ genannt. Aus einer theologischen Debatte war eine mächtige Bewegung geworden.

In dieser Zeit gewann das Christentum im Römischen Reich rasch an Bedeutung. Kaiser Konstantin förderte den neuen Glauben, um die politische Einheit zu festigen und das Christentum zum verbindenden Element des Reiches zu machen. Doch der große Streit innerhalb der Kirche schwächte seine Autorität, sorgte für Unruhe im Volk und bedrohte den Traum von Einheit. Konstantin kam zu dem Schluss, dass dieser Konflikt beendet werden müsse, um das Reich zu stabilisieren. Als Lösung berief er alle Bischöfe zu einem großen Konzil.

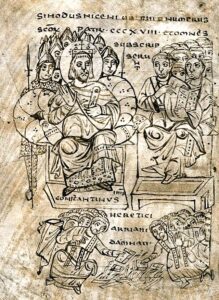

So entstand jene berühmte Versammlung, die als „Konzil von Nicäa“ (Nicäa, Nikomedia oder Nikya) in die Geschichte einging. Der Ort: die heutige Stadt İznik in der Türkei. Der Zeitraum: 20. Mai – 25. Juli 325. Hunderte Bischöfe folgten der Einladung des Kaisers. Die Atmosphäre war angespannt: auf der einen Seite Arius und die ihn umgebenden Monotheisten, auf der anderen Seite die Bischöfe, die die Trinitätslehre verteidigten. Eusebios von Nikomedia stand fest an Arius’ Seite, ebenso der Bischof Theognis von Nicäa.

Die Quellen geben die Zahl der nach Nicäa gekommenen Kleriker mit 2048 an. Davon nahmen 300 Bischöfe aktiv an den Diskussionen teil. Überliefert wird, dass 318 von ihnen Gegner des Arius waren – doch selbst unter ihnen herrschte keine vollständige Einigkeit über die Gottheit Christi. Die Zahl der Anhänger des Arius überstieg hingegen siebenhundert.

Die Debatten waren heftig, die Worte scharf. Einer der einflussreichsten Teilnehmer des Konzils war Athanasius, der trotz seiner Jugend bereits als starke Persönlichkeit hervortrat. Er war Schüler des Bischofs Alexander von Alexandria und führte einen leidenschaftlichen Kampf gegen Arius. Er vertrat die Ansicht, dass Jesus der „ewige Sohn Gottes“ sei. Dieser junge Redner sollte in den folgenden Jahren zu einem der größten Verteidiger des später sogenannten „orthodoxen“ Glaubens werden.

DER KAMPF ZWISCHEN TAUHĪD UND TRINITÄT

So wurden die Debatten von Nicäa mehr als nur eine theologische Auseinandersetzung – sie entwickelten sich zu einem Wendepunkt, der das Schicksal eines ganzen Reiches bestimmte. Während der monotheistische Kampf des Arius in den Herzen des Volkes Widerhall fand, stieß er in den höchsten Instanzen der Kirche auf heftigen Widerstand und erschütterte das Gleichgewicht des römischen Thrones.

Kaiser Konstantin, der zu dieser Zeit noch dem paganen Glauben anhing, stellte sich im Interesse der Einheit des Reiches auf die Seite des Athanasius. Diese Entscheidung führte dazu, dass Arius und seine Anhänger unterdrückt wurden.

Der Kern der Debatten lässt sich so zusammenfassen:

A – Arius und seine Anhänger: Jesus ist der Diener Gottes, er ist geschaffen, nicht Gott.

B – Athanasius und die Trinitarier: Jesus ist der ewige Sohn Gottes, von gleicher Wesenheit mit dem Vater.

Am Ende setzte sich die Mehrheit zugunsten der trinitarischen Lehre durch. Mit der Unterstützung des Kaisers wurde diese Lehre zur offiziellen Glaubensformel der Kirche.

Die Arianer wurden als „Häretiker“ verurteilt. Viele wurden verbannt, einige sogar getötet. Konstantin machte die kirchliche Autorität zum Werkzeug seiner politischen Macht und erzwang die Annahme dieses Glaubens. In Alexandria, Antiochia und anderen wichtigen Zentren wurden Bischöfe eingesetzt, die die Trinitätslehre vertraten.

Damit wurde die Trinitätslehre als offizielles Glaubensbekenntnis (Credo) in der Kirchengeschichte verankert. Diese Entscheidung markierte den Wendepunkt, an dem sich das Christentum vom ursprünglichen monotheistischen Geist entfernte.

Einige moderne Forscher fassen diesen historischen Bruch so zusammen:

-

Die Arianer verteidigten in Wirklichkeit die wahre Botschaft Jesu.

-

Doch römische Politik, kirchliche Autorität und der Druck der Mehrheit überdeckten die Wahrheit.

-

Viele monotheistische Christen wurden in dieser Zeit zum Schweigen gebracht, verbannt oder getötet.

So gingen Arius und seine Gefährten als die „unterdrückten monotheistischen Christen“ in die Geschichte ein.

Am Ende des Konzils von Nicäa wurden die Lehren des Arius offiziell verworfen. Doch dies bedeutete keineswegs ihr vollständiges Verschwinden. Im Gegenteil: Die Arianer verbreiteten ihren Glauben im Geheimen weiter.

Einige Bischöfe widersetzten sich der Unterzeichnung des Konzilsdokuments. Sogar einige, die unter großem Druck unterschrieben hatten, blieben innerlich der Lehre des Arius treu. Geschichtsschreiber wie R. P. Hanson bemerken: „Viele Bischöfe unterschrieben unter Zwang, aber sie wussten in ihrem Herzen, dass Arius im Recht war.“

Dies zeigt sich auch daran, dass die Lehre des Arius selbst nach der Veröffentlichung der Konzilsbeschlüsse weiterhin großen Rückhalt in der Bevölkerung hatte. In Konstantinopel, Nicäa (heute İznik), Antiochia, Asyut, Palästina und Makedonien war die Mehrheit der Bevölkerung arianisch gesinnt. Das Reich musste daher ständig zu Druck und Zwang greifen.

Kaiser Konstantin verbannte Arius und einige seiner Unterstützer nach Illyrien. Doch selbst diese Verbannung konnte das Problem nicht an der Wurzel lösen. Die Anhänger des Arius führten ihre Arbeit im Geheimen fort. Ihre Botschaft lebte besonders im Osten – in Syrien, Ägypten, Konstantinopel und Kleinasien – in den Herzen des Volkes weiter.

Die Quellen berichten: „Die Botschaft des Arius war einfach und klar. Das Volk verstand sie leicht. Deshalb folgten ihm Tausende.“

Aus diesem Grund überlebte der Arianismus trotz aller offiziellen Beschlüsse. Die Ernennung eines arianischen Bischofs in Alexandria im Jahr 328 n. Chr. war ein deutliches Zeichen dafür, dass die Konzilsbeschlüsse nicht vollständig durchgesetzt werden konnten.

Die Kirchengeschichte sollte die Anhänger des Arius fortan als „Arianer“ bezeichnen – ein Begriff, der ihre monotheistische Identität verdunkeln und herabsetzen sollte. Denn die Arianer betrachteten sich selbst als „monotheistische Christen“. Das Verhalten der Kirche war ein Versuch, die Wahrheit vor den Augen des Volkes zu verbergen. So wurde diese Gemeinschaft, die Jesus als Diener und Propheten Gottes anerkannte, in der Geschichte als „häretische Sekte“ dargestellt.

Doch die Wahrheit war diese: Die Arianer standen dem wahren Evangelium Jesu am nächsten. Sie hatten die Trinitätslehre abgelehnt und nur die Einheit Gottes verteidigt. Mit der Zeit jedoch setzten sich kirchliche Autorität und römische Politik durch. Die Schriften der Arianer wurden verbrannt, ihre Namen verunglimpft, ihre Spuren ausgelöscht.

İZNIK-KONZIL: ENTWICKLUNGEN NACH DEM KONZIL

Mit den im Konzil von Nicäa gefassten Beschlüssen wurde die Dreieinigkeit von Vater–Sohn–Heiligem Geist zur offiziellen Glaubenslehre (Credo) erhoben. Von nun an wurde der Glaube „Gott ist einer, offenbart sich jedoch in drei Personen“ mit Unterstützung der kirchlichen Autorität allen Christen mit Zwang auferlegt.

Auf diesem Konzil wurden außerdem die zahlreichen Evangelien und Schriften thematisiert, die in den Händen der urchristlichen Gemeinden in verschiedenen Regionen der Welt vorhanden waren. Unter den von Tausenden geistlichen Delegierten eingebrachten Texten befanden sich etwa vierzig bis fünfzig unterschiedliche Evangelien sowie unzählige andere Schriften. Schließlich wurden nur vier Evangelien und einundzwanzig Schriften ausgewählt und bestätigt; die übrigen wurden verworfen.

Dies stellte einen entscheidenden Wendepunkt in der Kirchengeschichte dar. Die monotheistischen Christen (Tevhid-Îsevî) wurden ausgeschlossen, zum Schweigen gebracht und unterdrückt. Kaiser Konstantin benutzte diese Beschlüsse zudem als politisches Werkzeug. Das Neue Testament wurde letztlich durch die Hand von lediglich 318 Personen geformt, die die Göttlichkeit Jesu verteidigten. So war die christliche Welt bis zum Jahr 325 in Wirklichkeit ohne ein „offizielles Buch“.

Forscher fassen diesen Prozess wie folgt zusammen:

1 – Die Kirche erklärte den monotheistischen Glauben zur „Ketzerei“.

2 – Rom unterstützte die Trinität, um die politische Einheit zu sichern.

3 – Infolgedessen verlor das Christentum seinen ursprünglichen monotheistischen Geist.

DIE RÜCKKEHR DES ARIUS

Genau an diesem Punkt ereignete sich eine Entwicklung, die den Lauf der Geschichte veränderte: Kaiser Konstantin rief Arius aus dem Exil zurück in die Hauptstadt, nach Konstantinopel. Denn die Mutter des Kaisers, die heilige Helena, und seine Schwester Konstantia gehörten der Glaubensrichtung des Arius an. Auf Drängen der Familie kehrte Arius zwei Jahre später aus dem Exil zurück, und seine Anhänger durften ebenfalls heimkehren.

Auf Bitten des Arius setzte Kaiser Konstantin neue arianische Bischöfe in Alexandria und Antiochia ein. Er bereitete sich sogar darauf vor, Arius zum Bischof von Konstantinopel zu ernennen. Der Kaiser befahl dem Bischof Alexandros der Stadt, Arius trotz aller Einwände der Kardinäle aufzunehmen.

Alexandros begann jedoch, vor der Ankunft des Arius für dessen Tod zu beten. Der Überlieferung nach wurde Arius kurz darauf, an einem Sonntagabend, in der Nähe des heutigen Sultanahmet-Platzes in Konstantinopel (Istanbul) auf dem Heimweg von der Kirche von Anhängern des Alexandros erstochen. Andere Überlieferungen berichten, er sei vergiftet worden.

Mit einem Wort: Die Wahrheit über Arius wurde von der katholischen Kirche über Jahrhunderte hinweg bewusst verborgen. Doch jeder Forscher, der sich mit dem Urchristentum befasst, kann leicht erkennen, dass in den ersten drei Jahrhunderten des Christentums nicht die Trinität, sondern der Monotheismus im Vordergrund stand. Selbst der große Physiker Isaac Newton im 18. Jahrhundert erwähnte Arius als einen Vertreter des wahren, ursprünglichen Christentums.

Heute, siebzehnhundert Jahre nach dem Konzil von Nicäa, besteht die Aufgabe der Muslime darin, diesen monotheistischen Gelehrten erneut ins Bewusstsein zu rufen und sein vergessenes Andenken wiederzubeleben. Auch die Erinnerung an die mehrheitlich arianischen Bevölkerungen von Nicäa (heute İznik), Antiochia und Konstantinopel (Istanbul) sollte neu ins Gedächtnis gerufen werden. Denn sie sind die stillen Zeugen, die den ursprünglichen Geist des Einheitsglaubens im Christentum widerspiegeln.

Doch was geschah nach Arius’ Tod? Und bekehrte sich Kaiser Konstantin am Ende selbst zum Glauben des Arius? Die Antwort darauf wird im nächsten Beitrag behandelt…